Zur Version ohne Bilder

freiesMagazin März 2011 (ISSN 1867-7991)

Topthemen dieser Ausgabe

Wayland oder warum man X ersetzen sollte

Das X Window System ist mit über 25 Jahren geradezu der Methusalem in der Softwarewelt. Die aktuelle Protokollversion X11 aus dem Jahre 1987 ist vier Jahre älter als die erste Version des Linux-Kernels. Nun scheint die Freie-Software-Gemeinschaft aktiv daran zu arbeiten, X in den wohlverdienten Ruhestand zu schicken. (weiterlesen)

Datenströme, Dateideskriptoren und Interprozesskommunikation

Die Pipe ist vielen als eines der unter Unix mächtigsten Werkzeuge bekannt. Sie ermöglicht es, die Ausgabe eines Befehls direkt an einen anderen Prozess zu senden. Tatsächlich stellt die Standardpipe aber nur die einfachste Form der Interprozesskommunikation dar. Dieser Artikel beschäftigt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten, Datenströme effizient zu verarbeiten, um- und weiterzuleiten. (weiterlesen)

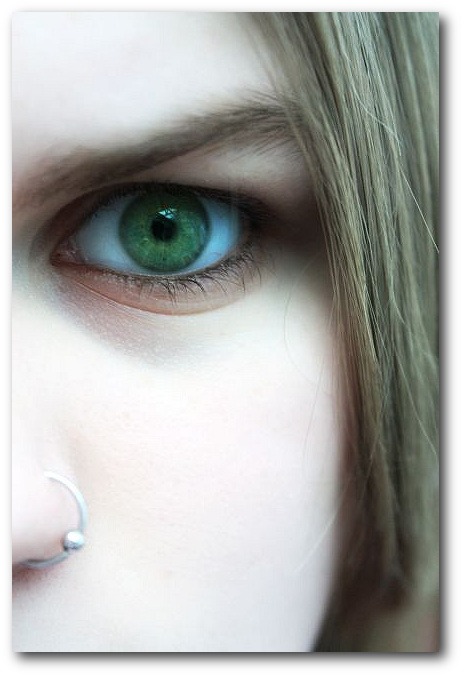

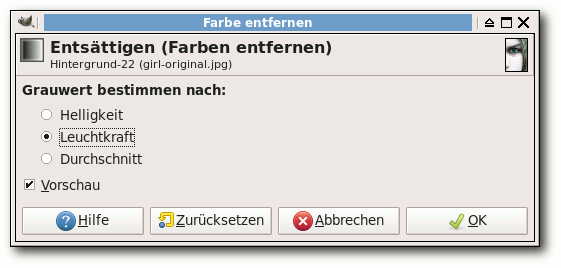

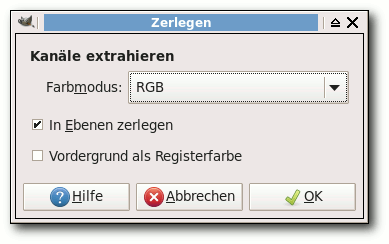

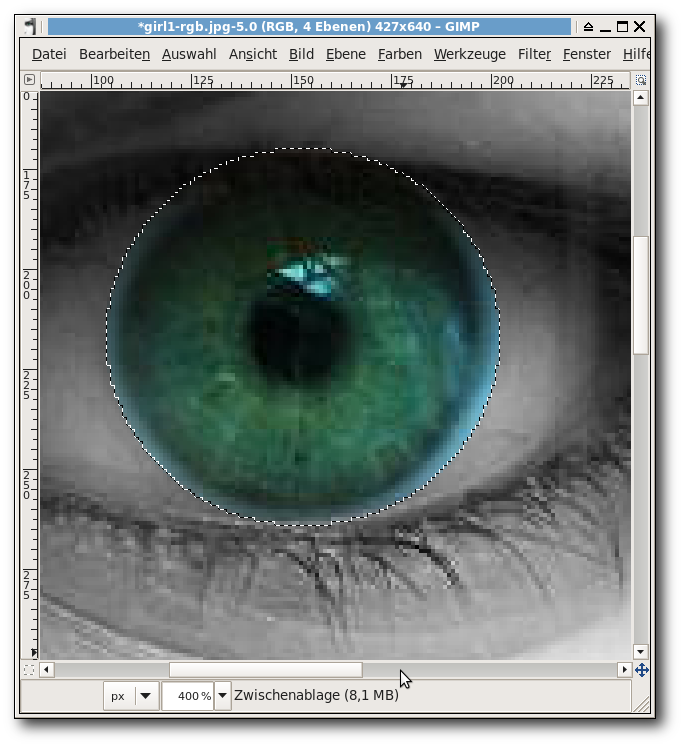

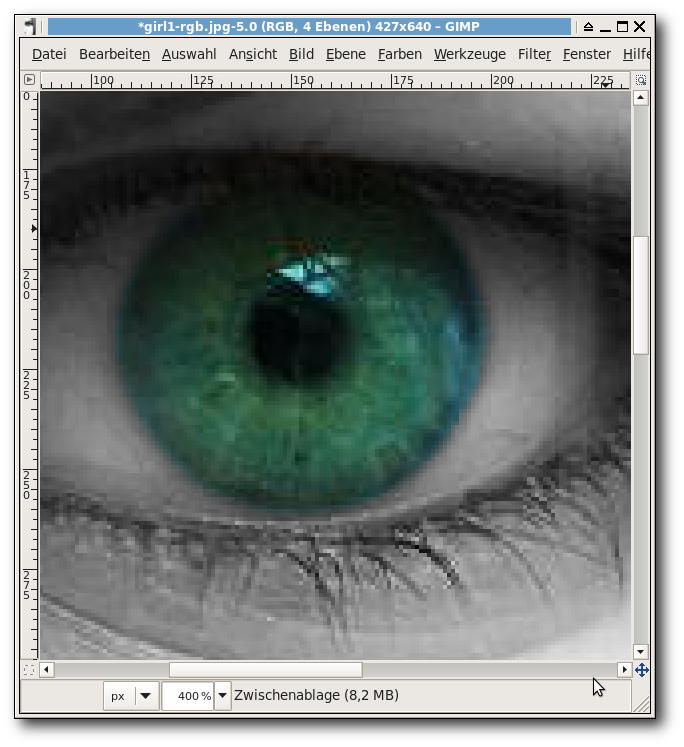

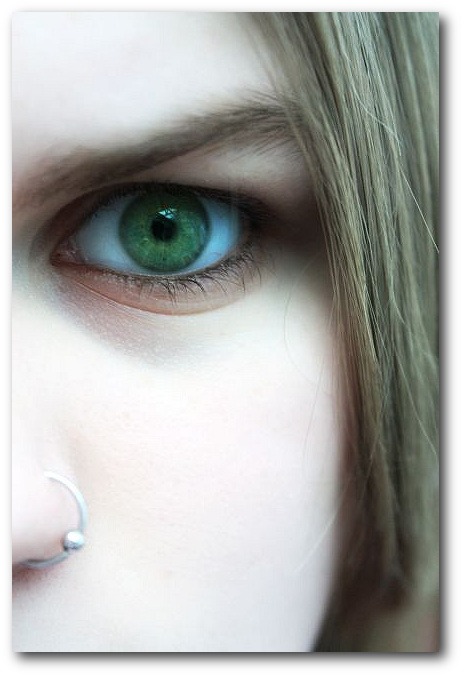

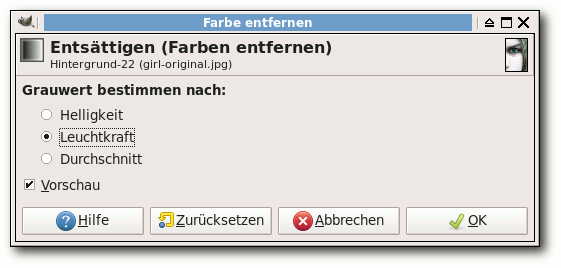

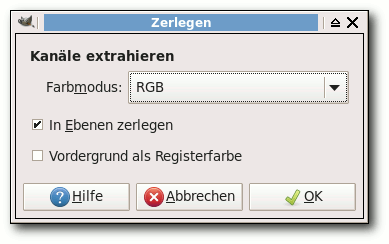

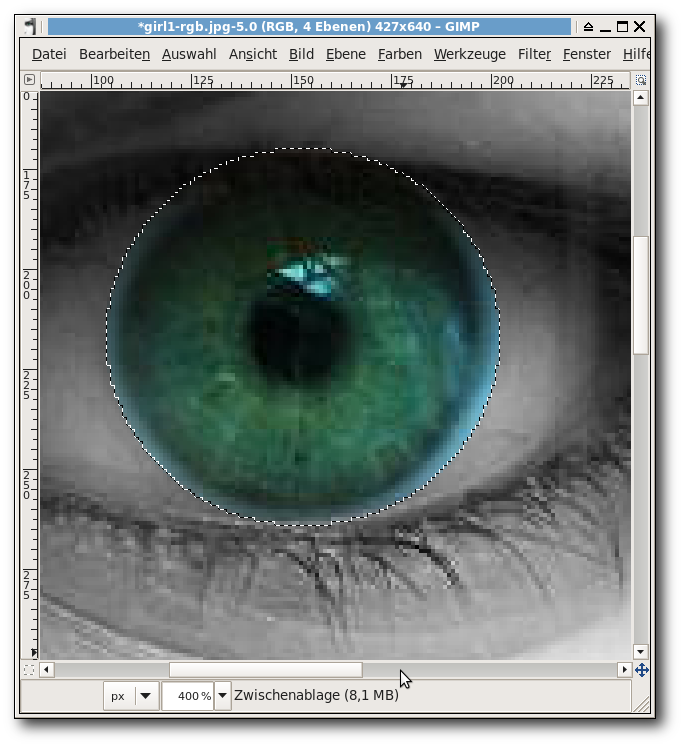

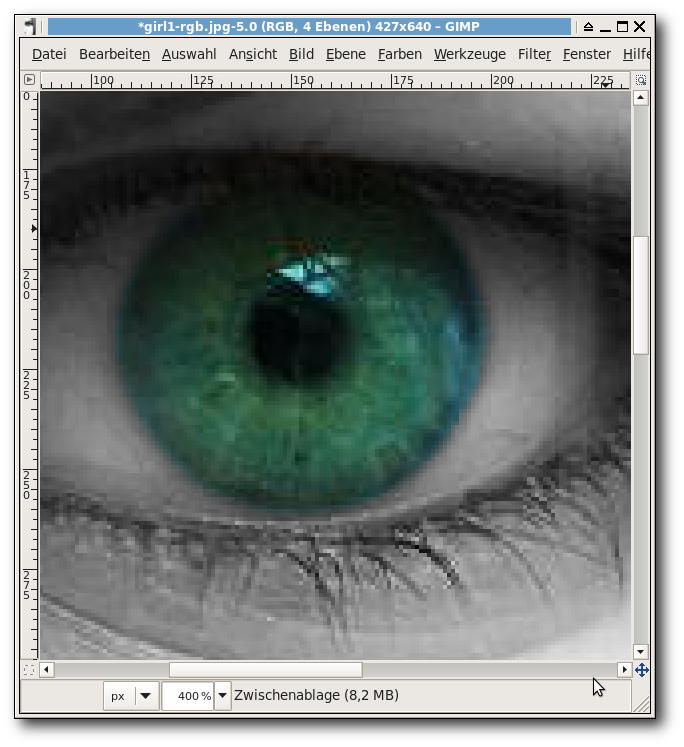

GIMP-Tutorial: Farben durch Graustufen hervorheben (Colorkey)

Mit GIMP sind sehr viele schöne Spielereien möglich, einige davon lassen sich sogar sinnvoll einsetzen. Das folgende Tutorial soll zeigen, wie man einzelne Elemente auf Farbfotos hervorheben kann, indem man alles drumherum in Graustufen konvertiert („Colorkey“ genannt). Den einen richtigen Weg gibt es dabei aber nicht; viele Ansätze führen zum Ziel. (weiterlesen)

Zum Index

Linux allgemein

Wayland

Datenströme, Dateideskriptoren und Interprozesskommunikation

Der Februar im Kernelrückblick

Anleitungen

Python – Teil 6

GIMP-Tutorial: Colorkey

Software

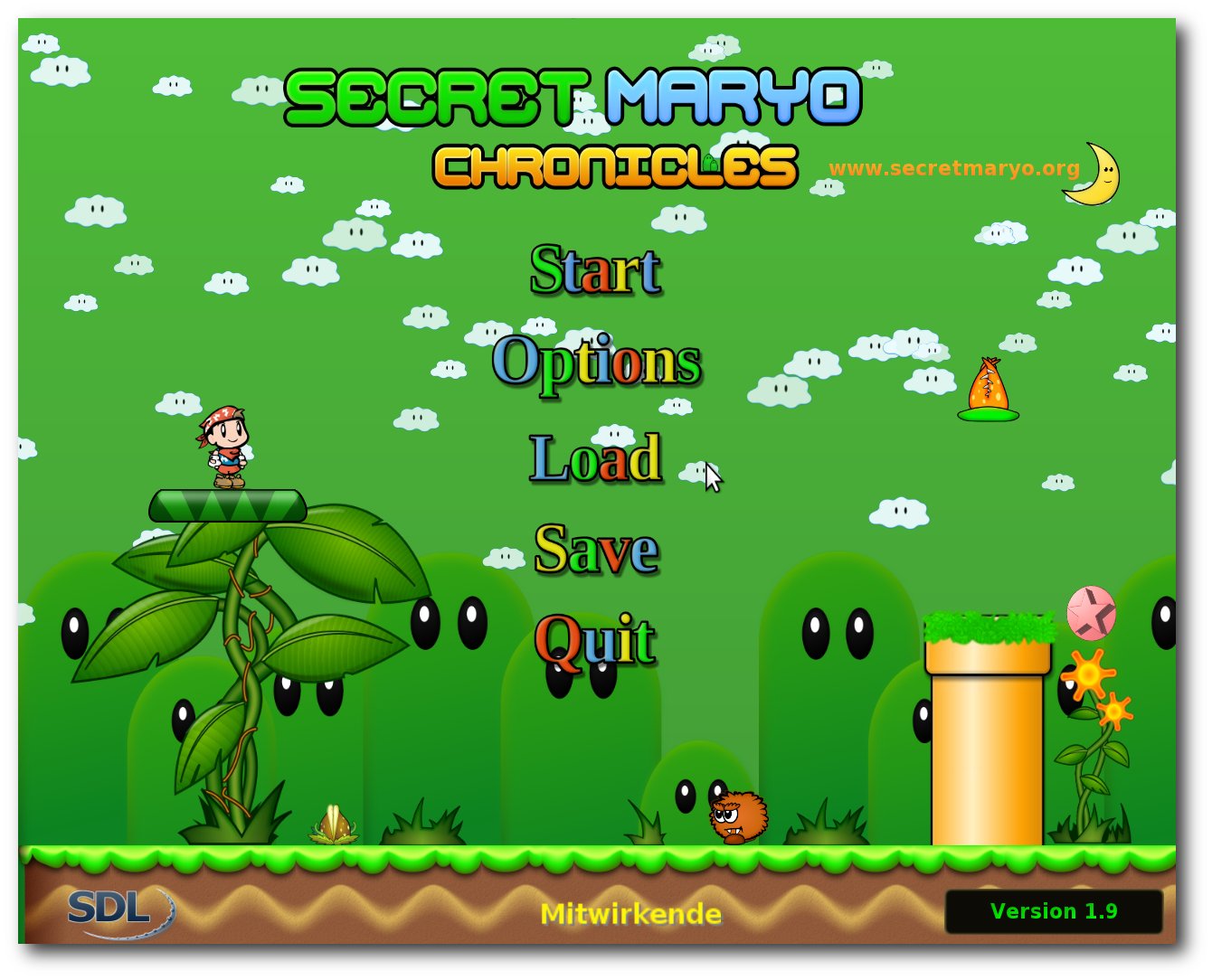

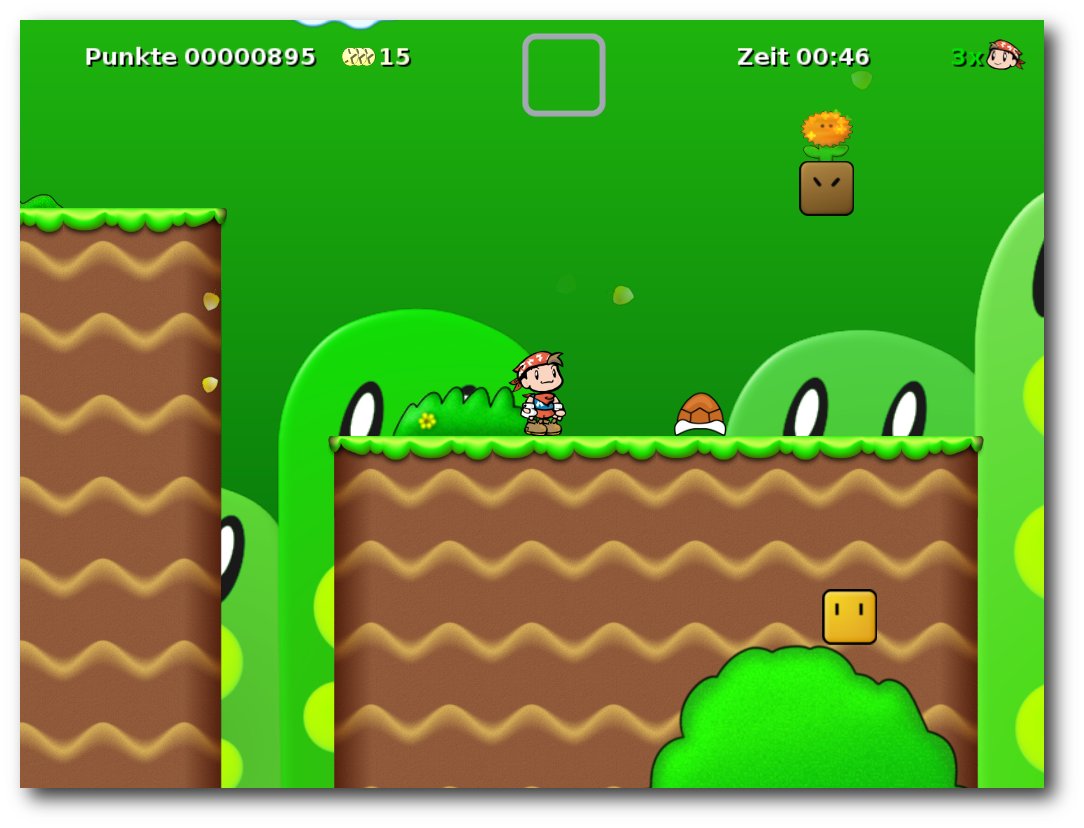

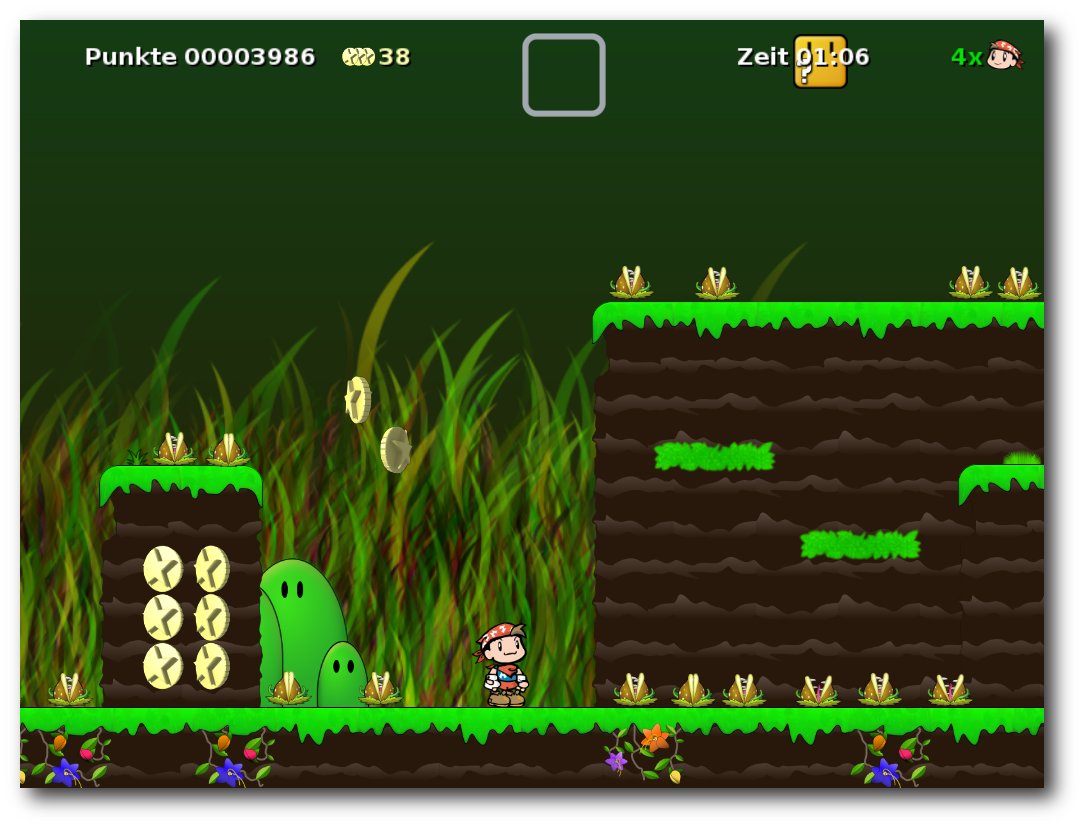

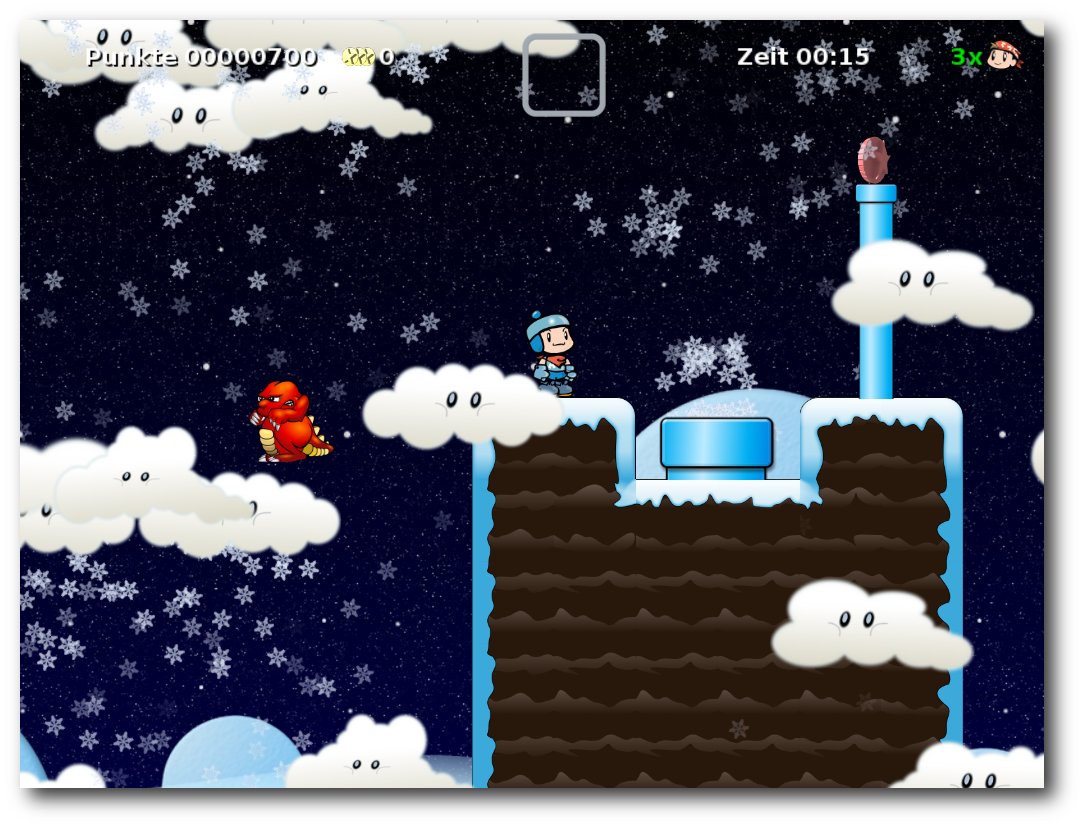

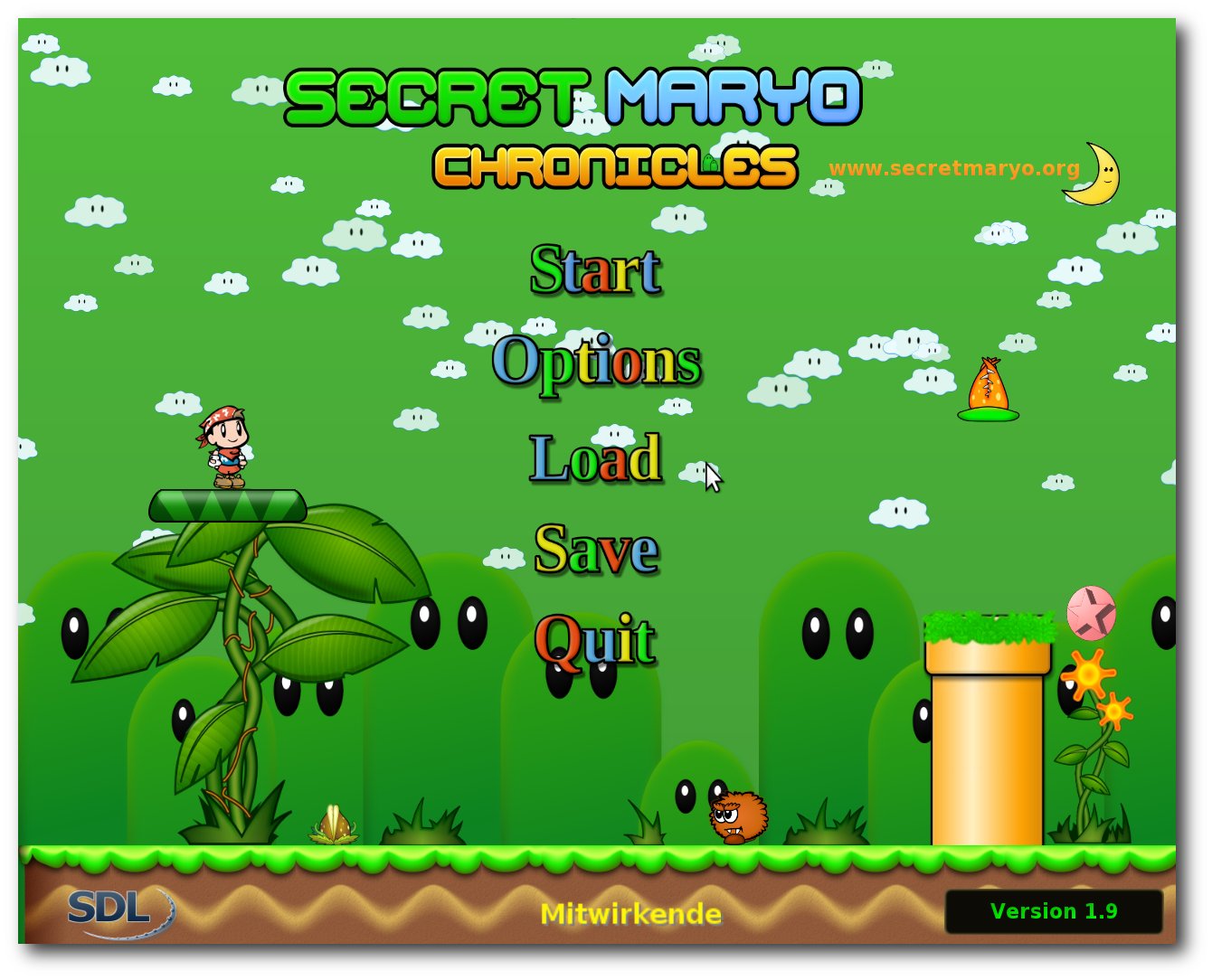

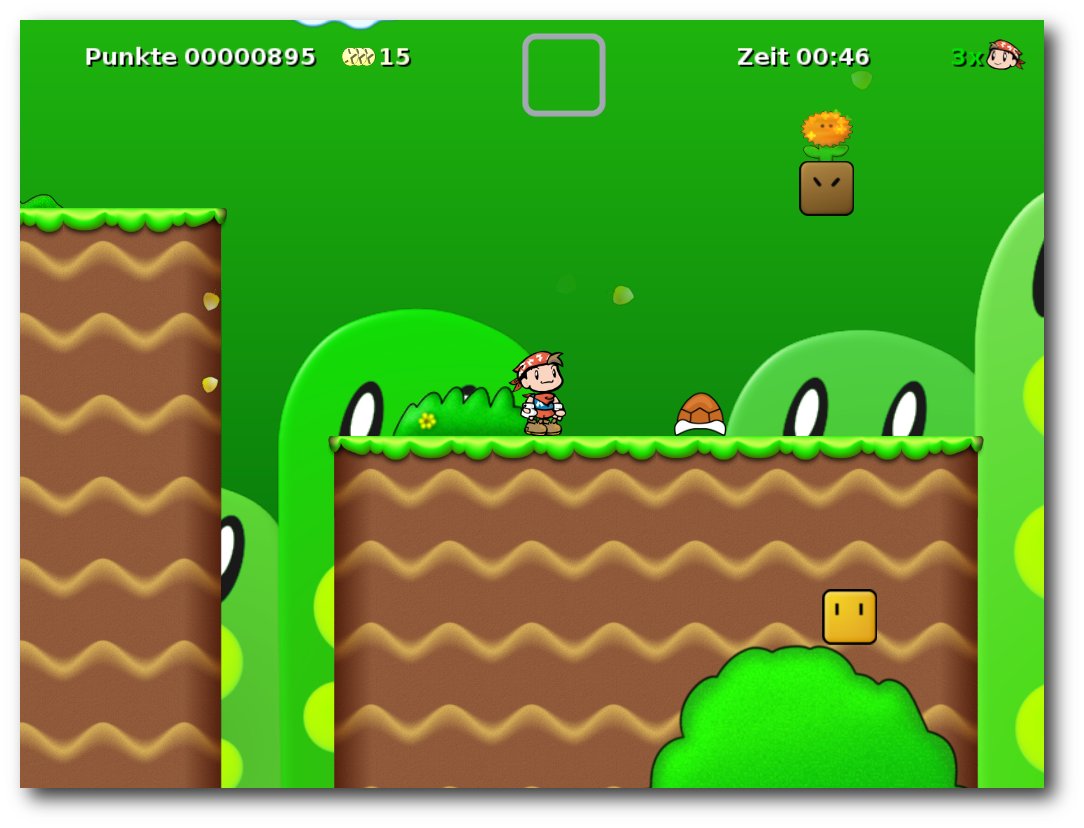

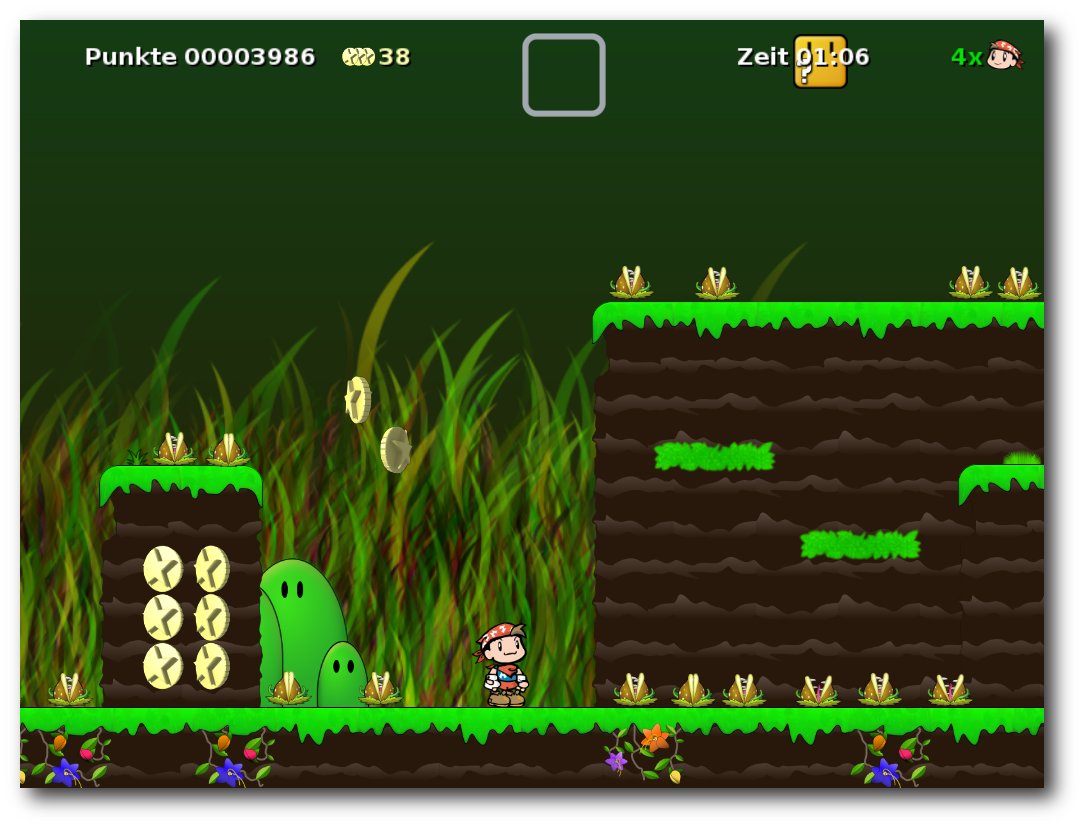

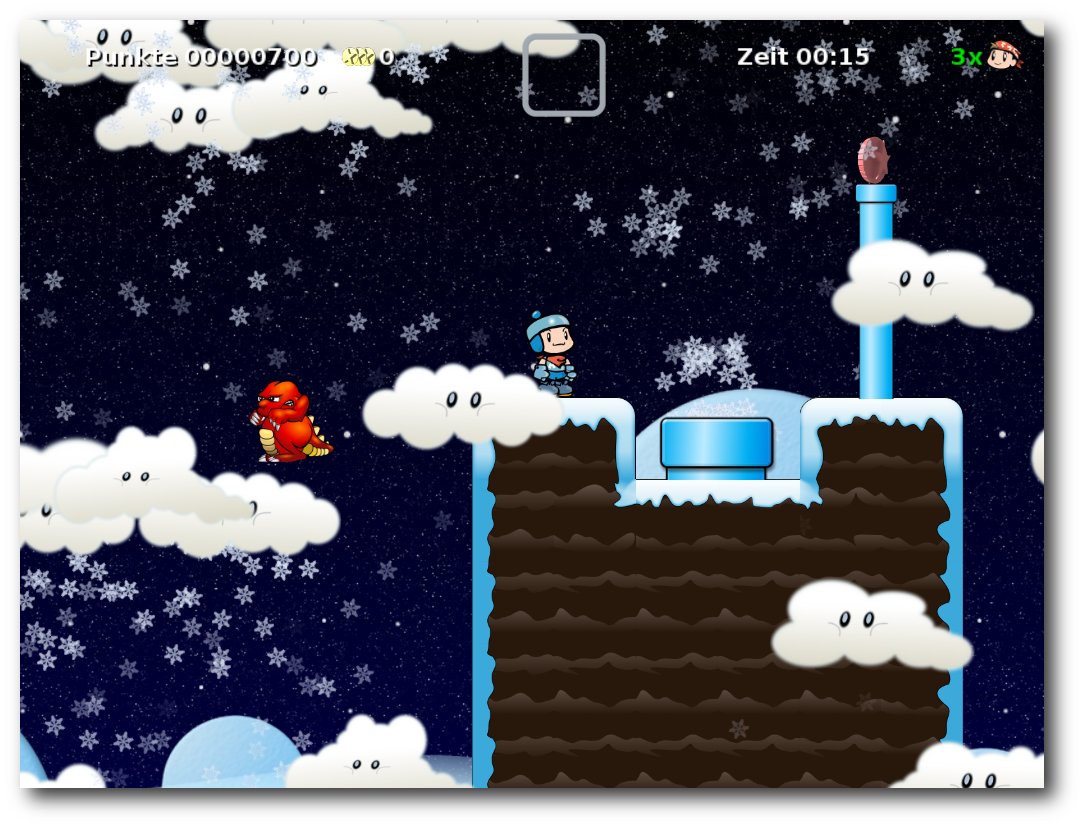

Secret Maryo Chronicles

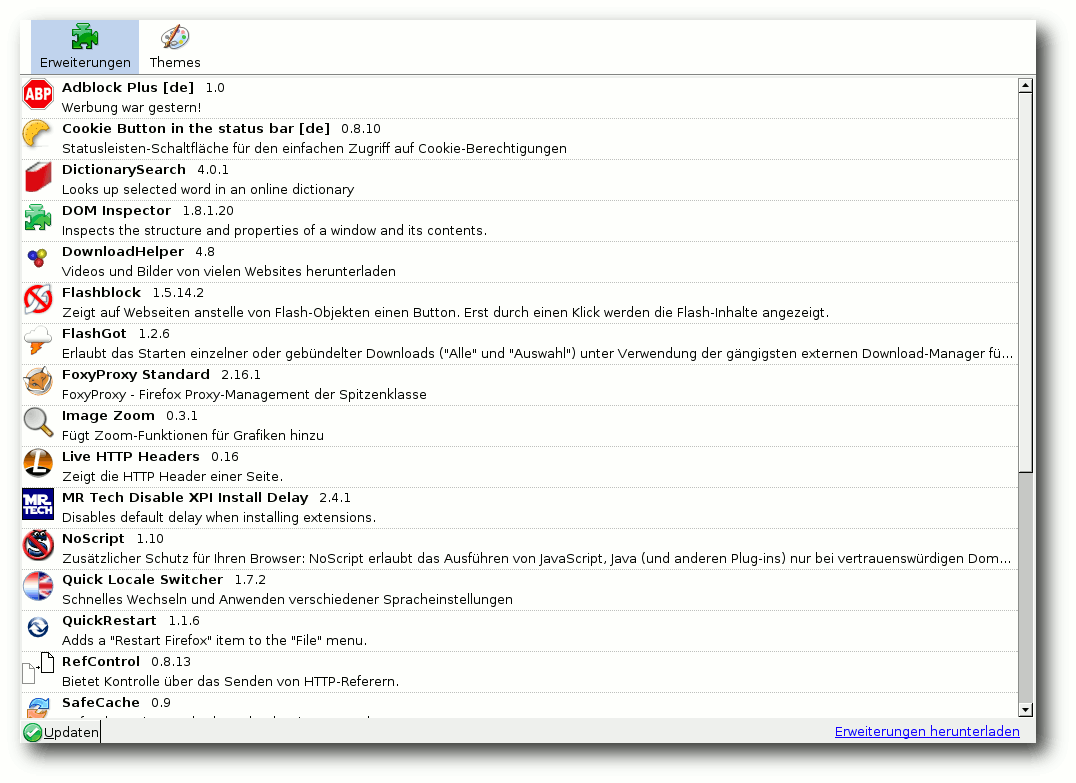

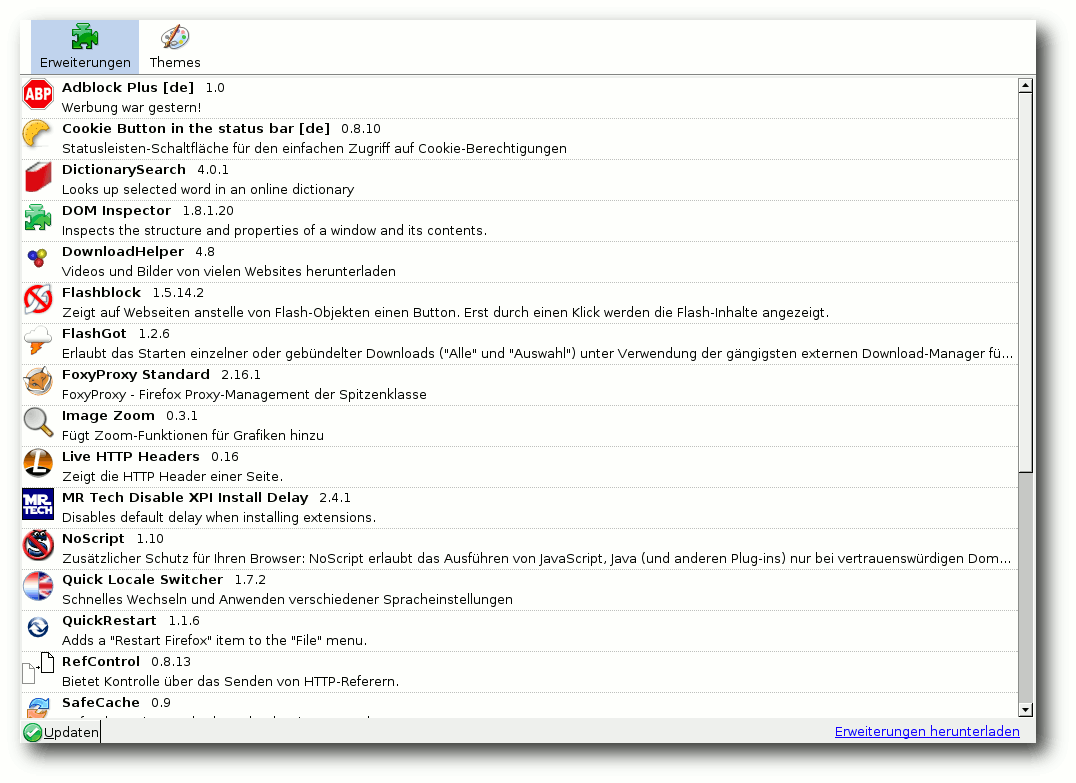

Gesunde Datenkekse backen mit Firefox

Hardware

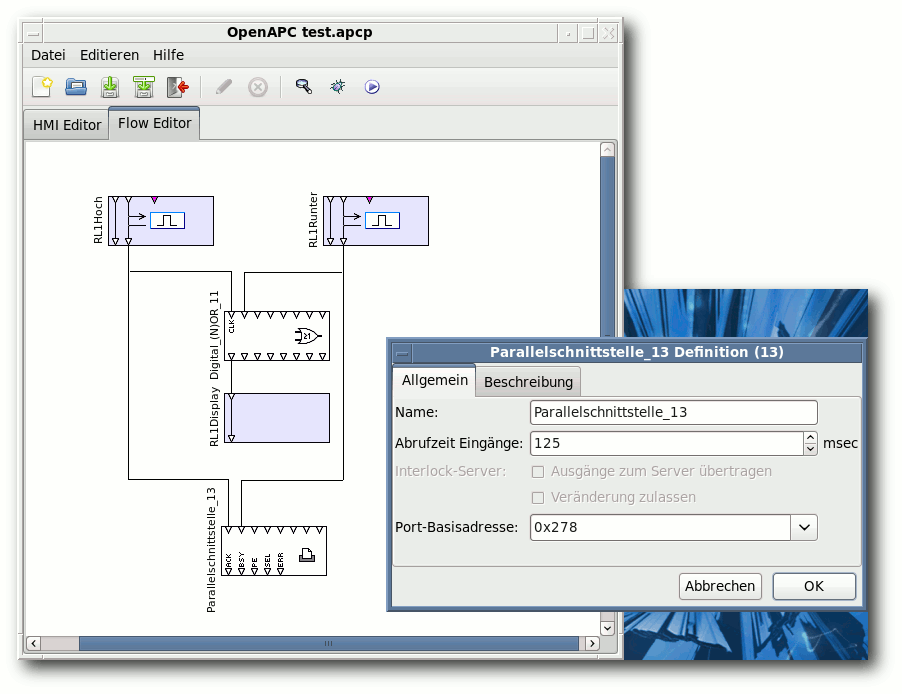

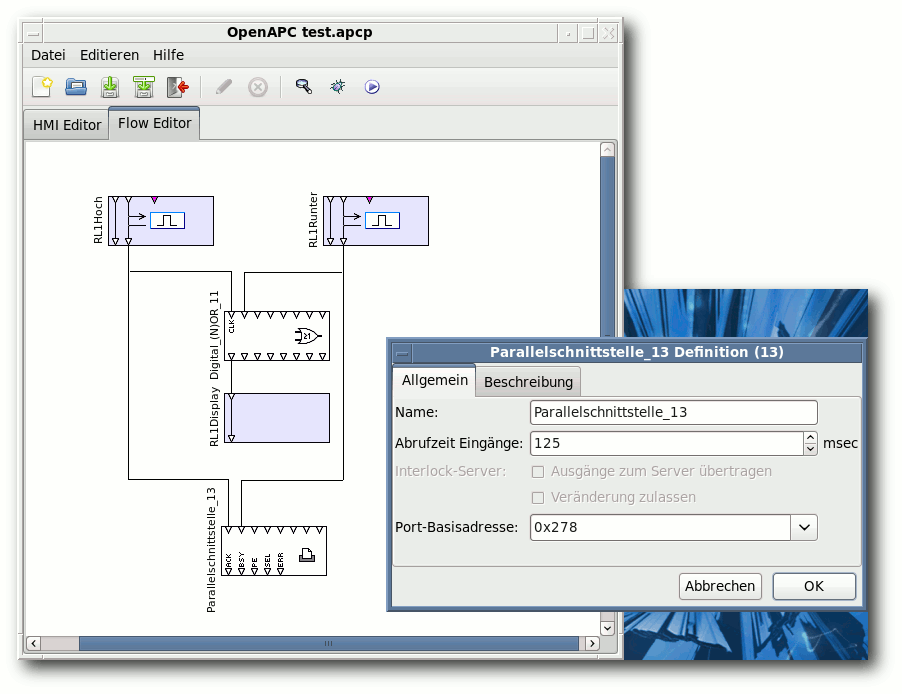

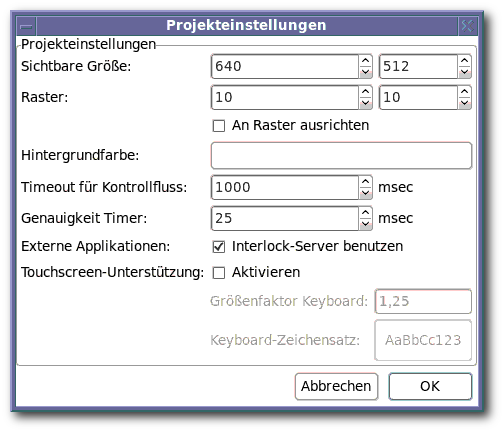

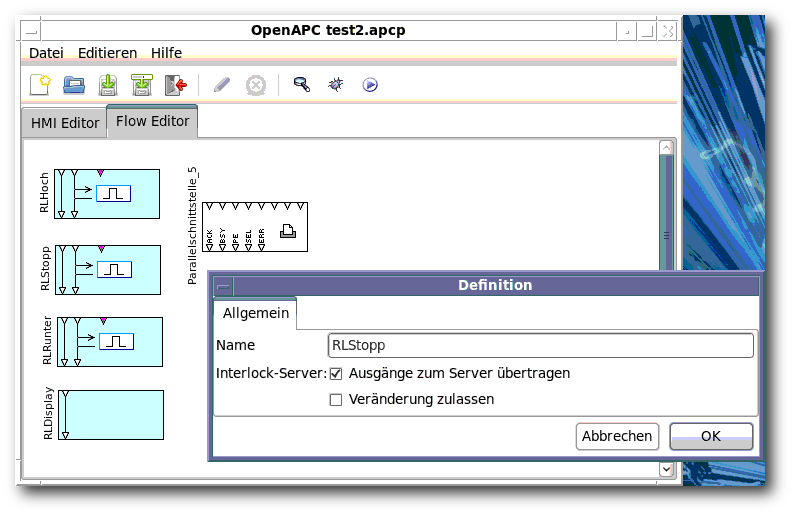

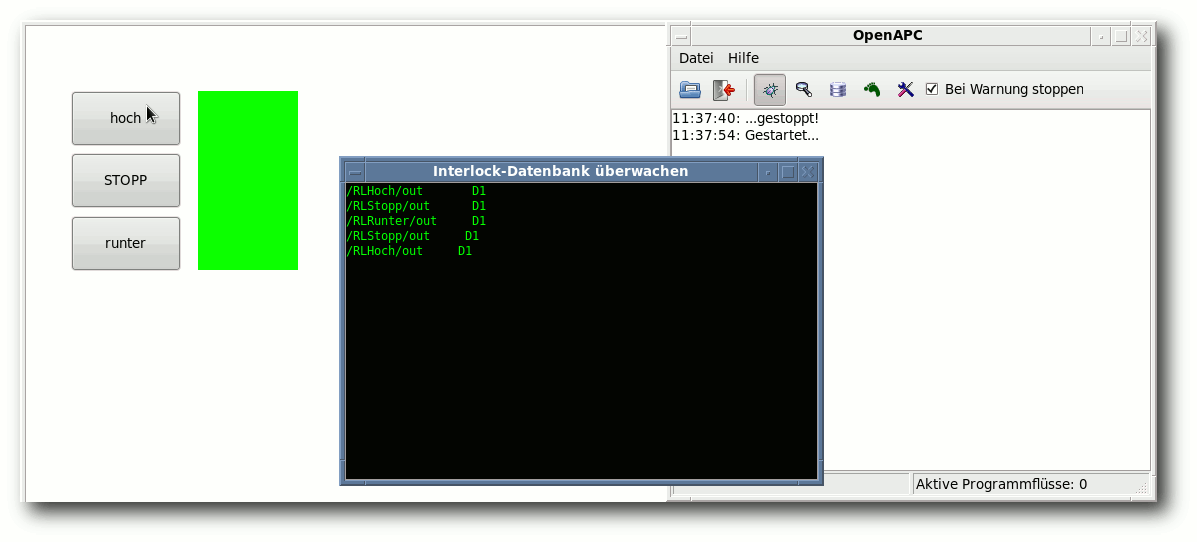

Heimautomatisierung für Hardwarebastler (Teil 2)

Community

Rezension: Coders At Work

Magazin

Editorial

Leserbriefe

Veranstaltungen

Vorschau

Konventionen

Impressum

Zum Index

Happy Birthday, freiesMagazin!

freiesMagazin feiert fünfjähriges Bestehen

In der Regel gratuliert man sich ja nicht selbst zum Geburtstag,

(außer man hat keine Freunde, die an sowas denken) aber sicherlich

denkt nicht jeder Leser von selbst daran und auch wir wurden etwas

überrascht, sodass wir weder mit Kuchen noch Geschenken aufwarten

können.

Aber am 18. März 2011 ist es soweit: freiesMagazin wird fünf Jahre alt. In

der Initialmeldung war es noch ein reiner Newsletter [1], der dann aber im Laufe der Zeit zu einem eigenen Magazin

heranwuchs, welches sehr erfolgreich Monat für Monat tausende Leser

zu begeistern vermag.

Dafür möchten wir uns bei Ihnen, den Lesern, und natürlich auch bei

allen Autoren recht herzlich bedanken. Ohne diese beiden Parteien gäbe

es kein Magazin. Aber auch hinter den Kulissen werkeln fleißige Hände,

die jeden Monat ihre Zeit opfern, dieses Magazin zu gestalten. Wem Sie

dafür danken können, finden Sie im Impressum.

Wir hoffen, dass es noch weitere fünf Jahre mit freiesMagazin geben wird. Damit

das sichergestellt ist, benötigen wir aber wie immer Ihre Hilfe. Zum

einen freuen wir uns, wenn Sie freiesMagazin an Freunde, Kollegen und

Interessenten weiterempfehlen. Die Downloadzahlen halten sich recht

konstant (mit kleinen Abweichungen), aber die Lesergemeinde scheint

nicht zu wachsen. Berichten Sie also ruhig in Blogs, in Newsportalen

oder am Stammtisch von freiesMagazin.

Zum anderen freuen wir uns aber auch über neue Autoren, die das Magazin

mitgestalten. Wer Anregungen für ein Thema braucht, findet in der

Leserwunschliste [2]

sicherlich etwas passendes. Und falls nicht, freuen wir uns auch so

über jeden Artikel. Vorschläge, Entwürfe und fertige Artikel können

unter  eingereicht werden.

eingereicht werden.

Umfrage zum dritten Programmierwettbewerb

Wie schon in freiesMagazin 02/2011 angekündigt, haben wir aufgrund der

schwachen Teilnehmerresonanz zum dritten Programmierwettbewerb [3] von

freiesMagazin eine Umfrage gestartet [4].

Die Umfrage lief bis zum 27.02.11, und uns

interessierten natürlich die Gründe, warum potentielle Teilnehmer dem

Wettbewerb ferngeblieben sind.

Betrachtet man die Umfrageergebnisse, stellt man fest, dass

die meisten Personen vor allem „fehlende Zeit“ von einer Teilnahme abgehalten

hat – ganze 139 von insgesamt 235 abgegebenen Stimmen machten

dies als Grund für

die Nichtteilnahme aus. Die

parallel zur Umfrage abgegebenen Kommentare weisen dann auch in die gleiche

Richtung: Eingebunden in Beruf, Schule/Studium, Familie etc. bleibt in den

Reststunden des Tages nicht viel Zeit für Wettbewerbe dieser Art. Auch

wenn dies schade ist, nachvollziehbar ist es allemal.

Welche Gründe gab es noch? An zweiter Stelle zeigten 51 Stimmen „fehlende

oder zu späte Information“ über den Wettbewerb als Grund dür die

Nichtteilnahme an.

Auf

gleicher Ebene (ebenfalls mit 51 Stimmen) rangiert der Grund, das die

„Aufgabe zu schwer/kompliziert“ war.

Weitere Stimmen verteilten sich auf die Gründe „Aufgabe/Thema reizte mich nicht“

(40 Stimmen) und „Programmieraufwand zu hoch“ (38 Stimmen).

Dadurch, dass wir den zweiten Wettbewerb mit einer anspruchsvolleren

Aufgabe toppen wollten, haben wir uns also selbst behindert und zu

viele Programmierer verschreckt. Daraus wollen wir eine Lehre ziehen

und werden den nächsten Wettbewerb entsprechend einfacher gestalten.

Vor allem aber die Kritik mit dem nachträglichen Ändern der Regeln

und der komplizierten Bewertungsfunktion werden wir uns zu Herzen

nehmen.

Wann es den nächsten Programmierwettbewerb geben wird, ist noch unklar.

Und auch die Form – ob wieder ein Spiel oder zur Abwechslung eine

echte Anwendung – ist noch nicht entschieden. Der Wunsch nach zweitem

kam auch in den Kommentaren auf [5], wobei wir dann als Redaktion das Problem haben,

einen Gewinner zu küren. Denn objektiv lassen sich nur wenige Kriterien

festlegen, die eine Anwendung besser macht als eine andere. Vorschläge

für neue Spiele als Basis des Wettbewerbs sind aber auch schon bei

uns eingegangen.

Gewinner des Bash-Gewinnspiels

Wer es nicht mitbekommen hat, soll an dieser Stelle darauf

hingewiesen werden, dass es in der letzten Ausgabe von freiesMagazin

02/2011 [6]

im Artikel „Rezension: Bash – kurz & gut” gleichnamiges Buch zu

gewinnen gab. Die Frage war: „Welche neue Shell-Option für die Dateinamenersetzung ist in der Bash 4.0 hinzugekommen ist

und was macht diese?“

Die gesuchte Option nennt sich globstar und und ermöglicht

rekursives Globbing. Über den Ausdruck ** durchsucht man

dann im Gegensatz zu * nicht nur alle Dateien und

Verzeichnisse im aktuellen Verzeichnis sondern zusätzlich auch

den Inhalt aller Unterverzeichnisse etc.

Immerhin zwei Leser wussten die Antwort auf diese Frage. Etwas

schneller war aber Christian H., dem wir noch einmal herzlich

zum Gewinn gratulieren. Das Buch hat er bereits letzten Monat erhalten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Links

[1] http://ikhaya.ubuntuusers.de/2006/03/18/es-ist-soweit:-der-ikhaya-newsletter-ist-da/

[2] http://www.freiesmagazin.de/artikelwuensche

[3] http://www.freiesmagazin.de/dritter_programmierwettbewerb

[4] http://www.freiesmagazin.de/20110130-umfrage-teilnahme-dritter-programmierwettbewerb

[5] http://www.freiesmagazin.de/20110130-umfrage-teilnahme-dritter-programmierwettbewerb#comment-1666

[6] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-02

Das Editorial kommentieren

Zum Index

von Martin Gräßlin Das X Window System ist mit über 25 Jahren geradezu der Methusalem in der

Softwarewelt. Die aktuelle Protokollversion X11 aus dem Jahre 1987 ist vier

Jahre älter als die erste Version des Linux-Kernels. Nun scheint die

Freie-Software-Gemeinschaft aktiv daran zu arbeiten, X in den wohlverdienten

Ruhestand zu schicken.

Der Beginn von Wayland

Vor zwei Jahren begann Kristian Høgsberg mit der Entwicklung eines „Display

Servers”: Wayland [1] war geboren. Der Start hätte

nicht schlechter sein können, denn Phoronix [2]

posaunte es zu früh in einer Falschmeldung heraus. Wayland wurde als neuer

X-Server bezeichnet, was es aber nicht

ist [3].

Dies ist wohl immer noch einer der Gründe, warum es so ein starkes Missverständnis

über Wayland gibt und viele zukünftige Nutzer Wayland aus Unwissenheit

grundlegend ablehnen.

Mittlerweile hat die Entwicklung von Wayland deutlich an Geschwindigkeit aufnehmen

können [4], da Intel den Hauptentwickler

angestellt hat, um Wayland für MeeGo zu implementieren. Große Distributionen wie

Ubuntu [5] und

Fedora [6]

haben eine frühe Adaption angekündigt und die Entwickler von X-Fenstermanagern

machen sich bereits Gedanken zur

Portierung [7].

Selbst Keith Packard [8], das Gesicht von X, möchte in Zukunft nur noch

aktiv an der Ablösung von X mitwirken [9].

Die Vergangenheit von X

Um zu verstehen, warum an der Ablösung von X gearbeitet wird, muss man sich

zuerst ein bisschen mit X auseinandersetzen. X hat sich in der Vergangenheit

dank der Erweiterungen als äußerst flexibel gezeigt. Neue Technologien wie

Compositing konnten integriert werden; auch größere Umstellungen wie die

Verlagerung von Kernel Mode Settings in den Linux Kernel hat X überstanden.

Warum kann man also nicht einfach so weiterarbeiten?

X stammt aus den 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts und ist entwickelt

für die Anforderungen der 80er Jahre. Vieles, was heute als „Vorteil”

bezeichnet wird, war schlicht und ergreifend eine Notlösung. So gab es noch

keine Shared Libraries [10]; der Code

zum Zeichnen von grafischen Primitiven

hätte für jede Anwendung in den Arbeitsspeicher kopiert werden müssen. Bei

einer solchen Anforderung ist es naheliegend, ein Client/Server-Modell zu

entwickeln, das es den Anwendungen erlaubt, das aufwendige Zeichnen in einen

zentralen Prozess auszulagern und nur ein Protokoll zu verwenden, um

Zeichenoperationen anzustoßen. Somit war die

Netzwerktransparenz [11] von

X11 eher ein Nebenprodukt der historischen Gegebenheiten.

Die Aufgabe des X Window Systems war es also, Zeichenoperationen in Fenstern

auszuführen und die Fenster zu verwalten. Jedes Fenster nimmt einen kleinen

Bereich des Bildschirms ein und X muss dafür sorgen, dass diese Bereiche

neu gezeichnet werden, wenn z. B. ein Fenster geschlossen wird, welches ein

anderes überlappt. Das Konzept des

Fenstermanagers [12] war im

ursprünglichen X nicht einmal vorgesehen und so können Fenster sich selbst

positionieren, die Größe ändern, Fokus anfordern, Tastatur an sich reißen

und so weiter und so fort. Nur der Einsatz von Standards und „common sense”

verhindert, dass es nicht ein wahlloses Chaos gibt und man hat heutzutage

Fenstermanager, die sich darum kümmern, dass die Fenster sich benehmen. So

bietet zum Beispiel der KDE-Fenstermanager KWin über Fensterregeln und

JavaScript-Integration die Möglichkeit, so ziemlich jeden Fehler in

Anwendungen in Bezug auf das Fenstermanagement zu beheben. Anwendungen, die

sich nicht an die gemeinsamen Standards halten, gibt es dabei leider noch

mehr als genug – und dazu zählen auch moderne und häufig verwendete

Anwendungen wie Mozilla Firefox oder OpenOffice.org.

Fenster heute

Heutzutage werden Fenster gänzlich anders auf den Schirm gebracht. Die

primitiven Grafikoperationen wurden längst durch die hardwarebeschleunigte

X-Erweiterung XRender [13] ersetzt. Aber selbst

diese ist mittlerweile in die Jahre gekommen und es wird ihr nachgesagt, langsamer

zu sein als die Software-Implementierung von Qt. Zum Teil litt sie auch unter der

Vernachlässigung seitens der Treiberhersteller, was zu Performanceproblemen

führte [14]. Mittlerweile

ist auch für fast jede Grafikkarte ein guter OpenGL-Treiber vorhanden und

mit Gallium3D [15] steht ein ausreichend

schneller Softwarerenderer zur Verfügung, um Grafikoperationen nun ausschließlich

mit OpenGL durchzuführen. Toolkits wie Qt brauchen somit nur noch eine Rendering

Engine, um sowohl Linux, Embedded Systems, Mac OS X und Microsoft Windows zu

unterstützen.

Ein Fenster nimmt nicht mehr einen wohldefinierten Bereich des Bildschirms

ein und der X-Server ist somit auch nicht mehr dafür zuständig, den Inhalt der

Fenster passend abzuschneiden – heutzutage übernimmt der Compositor diese

Aufgabe. Ein Fenster wird komplett in eine off-screen Pixmap gezeichnet

(„Redirect”) und der Compositor wird über Änderungen

an dieser Pixmap

informiert („Damage”). Der Compositor (meistens Bestandteil des

Fenstermanagers wie z. B. KWin oder Compiz) generiert aus der Pixmap eine

OpenGL-Textur und zeichnet diese auf den Bildschirm („Compositing”). Dabei

kann der Compositor diese auch verändert darstellen, zum Beispiel mit

Transparenz oder um eine Würfelkante herum gelegt.

Probleme der Architektur

Auch wenn die Infrastruktur zum modernen Zeichnen von Fenstern grundsätzlich

funktioniert, sind die Altlasten noch vorhanden und verursachen so ihre

Probleme. So gibt es zwei Varianten von nicht angezeigten Fenstern: ein

Fenster kann klassisch nicht „gemappt” sein (z. B. minimiert) oder der

Compositor kann es beim Rendern ausblenden (z. B. das Filtern in KDEs „Fenster

zeigen”-Effekt). Verwendet man nur die moderne Variante, dass der Compositor

es ausblendet, denkt das Fenster, es sei angezeigt und verhält sich

dementsprechend [16]. Ein Beispiel wäre

ein Videoplayer, der die Anzeige einstellt, wenn er minimiert ist. Umgekehrt

führt ein Unmappen des Fensters dazu, dass der Compositor die Pixmap nicht mehr

zur Verfügung hat und somit das Fenster nicht anzeigen kann.

Durch das Minimieren ist das Fenster nicht mehr verfügbar und ein Vorschaubild kann nicht angezeigt werden.

Ein viel größeres Problem ist jedoch, dass X immer noch die heute nicht mehr

benötigten Altlasten mitschleppt und die Architektur immer noch darauf

ausgerichtet ist. Vor allem die Client/Server-Architektur scheint hier die

Schwachstelle zu sein. Der X-Server ist die zentrale Komponente, über die

alles verteilt werden muss. Es werden immer wieder „roundtrips” zum Server

benötigt. Bei einer lokalen Anwendung führt dies „nur” zu vielen

überflüssigen Kontextwechseln [17];

bei einer entfernten Anwendung kann dies

eine Anwendung stark ausbremsen.

Ideale Situation

In einer idealen Situation zeichnet jede Anwendung direkt in einen Puffer

und der Compositor kann diesen Puffer direkt in OpenGL verwenden. Nur noch

der Compositor entscheidet, wo sich ein Fenster befindet, ob es angezeigt

wird oder nicht. Das Fenster selbst muss nichts über die eigentliche

Position wissen und alles wird vom Compositor verwaltet. Tastatur und

Mausereignisse werden vom Compositor weitergeleitet, denn er weiß, für

welches Fenster das Ereignis ist, ob der „Schließen”-Knopf gedrückt wurde und

um wie viele Pixel die Eingabe verschoben werden muss, um ein Fenster über

den Würfel zu bewegen. Eine zentrale Komponente wie den X-Server gibt es

nicht mehr. Und dies ist genau die Architektur von Wayland.

Wayland Logo. © Kristian Høgsberg (modifizierte MIT-Lizenz)

Die Mär der Netzwerktransparenz

Verfolgt man die Diskussionen zu Wayland in diversen linuxnahen Foren, so

scheint die Netzwerktransparenz das Killerfeature zu sein, ohne das niemand

einen Linux-Desktop einsetzen

würde [18].

Jedoch ist fraglich, ob die X-Netzwerktransparenz heute überhaupt noch sinnvoll

ist. Wie oben bereits angesprochen, ist die Netzwerktransparenz eher ein Nebenprodukt der

Anforderungen der 80er, die eine Client/Server-Architektur benötigten.

Heute

zeichnen Anwendungen jedoch mittels OpenGL und nicht mehr über X11. Dies

führt zu einigen unangenehmen Auswirkungen für die Netzwerktransparenz. Das

Protokoll ist optimiert für das Zeichnen von Primitiven mittels X11. Nun

zeichnen die Anwendungen entweder auf Software emuliert (z. B. Qt Raster

Engine) oder hardwarebeschleunigt mittels OpenGL. In vielen Fällen wird

einfach in eine Pixmap gezeichnet und mittels Blitting auf den Bildschirm

bzw. die off-screen Pixmap transferiert. Widget Styles wie z. B. Oxygen aus

dem Hause KDE setzen massiv auf Animationen. Diese benötigen sehr viele

Pixmaps, die jedes Mal an den X-Server übertragen werden. Selbst in einem

lokalen Netzwerk kann hierbei das Protokoll schnell an

die Grenze kommen. Zum

Übertragen von „Video” ist X11 aber nun wirklich nicht gedacht, denn es war

optimiert für die primitiven Anforderungen des letzten Jahrhunderts.

Ein anderes Problem für moderne Anwendungen ist die komplett fehlende

Netzwerktransparenz von D-Bus. Kaum eine Anwendung kommt heute noch ohne

D-Bus aus. Eine Benachrichtigung würde also an den falschen Rechner

gesendet, Application Indicators werden in den falschen Systemabschnitt

integriert, das Menü wird einfach nicht angezeigt und viele weitere Probleme

werden in Zukunft auftreten. Dass die Netzwerktransparenz mit

Wayland nicht mehr funktionieren wird, liegt nicht primär an Wayland, sondern

daran, dass sie nicht mehr zeitgemäß ist.

Als Ersatz für die Netzwerktransparenz wurde vorgeschlagen, diese direkt in

die Toolkits (also GTK+ und Qt) zu integrieren – und dies wäre auch

sinnvoll. Als Beispiel seien hier einmal Icons genannt. Für Icons gibt es

eine freedesktop.org-Spezifikation [19].

Icons können über die verschiedenen Arbeitsflächen hinweg einheitlich angesprochen

und ausgewählt werden. Mit X wird das Icon vom entfernten Rechner geladen und als Bild

übertragen. Es weiß nichts über das verwendete Icon-Theme auf dem

Zielrechner. Verlagert man die Netzwerktransparenz in das Toolkit, könnte die

entfernte Anwendung einfach das Icon vom lokalen Rechner laden, sofern es dort

vorhanden ist. Die komplette Übertragung des Icons ist somit wegoptimiert und

die Anwendung fühlt sich nativer und lokaler an.

Wayland kann auch X-Clients anzeigen und somit ist es auch in

Zukunft möglich, noch die X11-Netzwerktransparenz zu nutzen. Noch auf Jahre

werden Anwendungen X unterstützen. Das Argument der fehlenden

Netzwerktransparenz ist für Wayland einfach nicht haltbar. Nutzer, die von

Wayland profitieren, wissen nicht einmal, was die Netzwerktransparenz ist

oder wofür sie sie einsetzen sollten. Die Zukunft von Wayland liegt mit

Sicherheit auch bei Smartphones. Daher ist es nicht überraschend, dass

Wayland OpenGL ES verwendet und von Intel gesponsort wird.

Wie geht es weiter?

Bis Wayland für die Nutzer einsetzbar wird, wird noch einige Zeit vergehen:

Toolkits müssen portiert werden, um von Wayland zu profitieren,

Desktopumgebungen müssen sich von X lösen und Fenstermanager zu großen

Teilen neu geschrieben werden. Die Arbeit dazu hat bisher höchstens im

konzeptionellen Bereich begonnen. KDE Plasma dürfte von der existierenden

Portierung auf Microsoft Windows profitieren, da es zeigt, dass man Plasma

ohne X11 verwenden kann. Etwas komplizierter dürfte es für X-Fenstermanager

werden. Diese wurden speziell für X entwickelt und gehen so ziemlich überall

davon aus, dass sie auf X laufen. Fenstermanager, die bereits einen

Compositor integrieren, haben hier zumindest einen Vorteil. Jedoch verwendet

kaum ein Fenstermanager OpenGL ES. Der KDE Fenstermanager KWin befindet sich

aktuell in Portierung und wird demnächst in die Hauptentwicklungslinie Einzug

erhalten [20].

Die Fenstermanager müssen nun die X11 Abhängigkeit in Plug-ins auslagern, um

auch ohne X11 starten zu können. Zusätzlich müssen sie das Wayland-Protokoll

verwenden und eine möglichst große Kompatibilität herstellen. Gerade zur

Standardisierung wie die Extended Window Manager

Hints [21] gibt es aktuell

noch keine Bestrebungen. Bis Wayland also voll einsatzfähig ist und die

Nutzer sich von X verabschieden müssen, werden wohl noch Jahre vergehen. Der

Umstieg auf Wayland ist ein wichtiges, aber lang andauerndes Projekt.

Links

[1] http://wayland.freedesktop.org/

[2] http://www.phoronix.com/vr.php?view=13065

[3] http://hoegsberg.blogspot.com/2008/11/premature-publicity-is-better-than-no.html

[4] http://cgit.freedesktop.org/wayland/log/

[5] http://www.markshuttleworth.com/archives/551

[6] http://lists.fedoraproject.org/pipermail/devel/2010-November/145273.html

[7] http://smspillaz.wordpress.com/2010/11/07/compiz-in-a-strange-new-land/

[8] http://de.wikipedia.org/wiki/Keith_Packard

[9] http://lwn.net/Articles/413335/

[10] http://de.wikipedia.org/wiki/Shared_Library

[11] http://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerktransparenz

[12] http://wiki.ubuntuusers.de/Fenstermanager

[13] http://en.wikipedia.org/wiki/XRender

[14] http://kde.org/announcements/4.1/

[15] http://en.wikipedia.org/wiki/Gallium3D

[16] https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=189435

[17] http://de.wikipedia.org/wiki/Kontextwechsel

[18] http://www.pro-linux.de/umfragen/2/31/braucht-eine-grafische-oberflaeche-netzwerktransparenz.html

[19] http://standards.freedesktop.org/icon-naming-spec/icon-naming-spec-latest.html

[20] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2010/11/kwin-compiles-for-opengl-es/

[21] http://standards.freedesktop.org/wm-spec/wm-spec-latest.html

| Autoreninformation |

| Martin Gräßlin (Webseite)

ist als KWin-Maintainer an einer Portierung zu

Wayland sehr interessiert.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Frank Stähr Die Pipe ist Vielen als eines der unter Unix mächtigsten Werkzeuge

bekannt. Sie ermöglicht es, die Ausgabe eines Befehls direkt an

einen anderen Prozess zu senden. Tatsächlich stellt die Standardpipe

aber nur die einfachste Form der Interprozesskommunikation dar.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten,

Datenströme effizient zu verarbeiten, um- und weiterzuleiten. Auch

wenn die meisten vorgestellten Technologien und Konzepte sowohl von

der Programmiersprache als auch vom Betriebssystemen unabhängig sind, werden

sie hauptsächlich an der Unix-Shell und vor allem der Bash

verdeutlicht und Hinweise zu C / C++ gegeben.

Hinweis: Dieser Artikel spricht in erster Linie Fortgeschrittene

an, die viel programmieren oder skripten. Aber auch weniger

versierte Nutzer haben keine Verständnisprobleme zu erwarten, wenn

sie die meisten Beispiele ausprobieren und eventuell dem einen oder

anderen weiterführenden Link folgen.

Zurück zum Anfang: Eine „anonyme Pipe“ (deutsch: Rohr, Röhre) [1]

wird mit dem Operator | erzeugt und bindet die Standardausgabe des

ersten an die Standardeingabe des zweiten Befehls. Dies ist auch mehrfach

hintereinander möglich, insgesamt also beispielsweise:

$ dmesg | grep -n USB | tail

Der weniger erfahrene Nutzer mag sich nun sofort die Frage stellen,

ob und warum dieses Prinzip überhaupt wichtig ist – schließlich

scheinen Pipes unter kommerziell vertriebenen Betriebssystemen

praktisch gar nicht relevant zu sein. Dazu kann man mehrere

Antworten geben:

- Zunächst ist eine universelle, portierbare und von der

Benutzeroberfläche unabhängige Interprozesskommunikation (kurz

IPC) [2]

wichtiger Bestandteil der Unix-Philosophie [3] [4]

und hat sich über Jahrzehnte als effizientes Prinzip der

Programmierung und auch Anwendung bewährt. Vor allem beim

wissenschaftlichen Arbeiten, Auswerten von Textdateien und

dergleichen gestalten sich Pipes als zwingend notwendiges Instrument.

- In der Tat macht auch proprietäre Software stark von den verschiedenen

Formen der Interprozesskommunikation Gebrauch, versteckt dies aber in der Regel im Quellcode

einer höheren Programmiersprache. Dem Open-Source-Benutzer

erscheinen die einzelnen Systemabläufe im Gegensatz dazu aber transparenter.

- Und schließlich sei im Gegensatz zum Bisherigen noch gesagt, dass

die Grundidee von Pipes unter Umständen durchaus der von Closed

Source widersprechen kann. Denn ein Programmierer freier Software

achtet besonders auf die Wiederverwertbarkeit seines Werkes, eben

auch und vor allem im Zusammenspiel mit anderen Programmen, während

dies bei kommerzieller Software gerade nicht erwünscht ist, da es

einer möglichen Interaktion mit einem „Konkurrenten“ gleichkommt.

Deswegen und darüber hinaus auch wegen der Anwenderfreundlichkeit

ist unfreie Software oft untrennbar mit einer grafischen

Benutzeroberfläche verknüpft. Dieser Umstand resultiert in einer nur

unerheblichen Bedeutung der Konsole und hat außerdem den

interessanten Nebeneffekt, dass es z. B. unter MS Windows keinen

guten, vorinstallierten Texteditor gibt (siehe „Notepad++ und

Notepad2 – Open-Source-Editoren für Windows“, freiesMagazin 09/2010 [5]).

Alles in allem haben Pipes demnach ihre Berechtigung. Die

Alternative ist das Abspeichern von Zwischenergebnissen in Dateien,

die dann vom nächsten Programm wieder geladen werden. Abgesehen von

der umständlichen Befehlsfolge ergeben sich daraus je nach Umsetzung

verschiedene Schwierigkeiten:

Möchte man die diversen

Programmausführungen aus Effizienzgründen nicht nacheinander,

sondern parallel laufen lassen, kommt die Frage auf, wann die IPC

eigentlich beendet ist; bei großen Datenmengen kann man nicht auf im

RAM liegende Dateisysteme zurückgreifen (siehe den vorletzten Abschnitt

„Dateien im Arbeitsspeicher“) und hat somit das Problem

kostspieliger I/O-Operationen, da Schreib- und Leseprozesse auf die

und von der Festplatte sehr zeitaufwändig sind.

Umleitungen

Nichtsdestotrotz stellen Dateien in der Praxis die wichtigsten

Datenquellen und -senken dar.

Operatoren < und >

Für Umleitungen verwendet die Unix-Shell [6]

die einfachen Pfeiloperatoren < und >, die symbolisch die Richtung

des Datenflusses anzeigen. Dabei leitet < die nachfolgende Datei zur

Standardeingabe des aktuellen Befehls, > gibt die Standardausgabe

des Befehls in die nachfolgende Datei aus. Möchte man alle Zeilen

einer Datei nach einem gewissen Suchbegriff filtern, ginge das

beispielsweise mit

$ <infile grep suchbegriff >outfile

Diese Schreibweise mag dem einen oder anderen vielleicht etwas

ungewohnt vorkommen, schließlich akzeptiert der grep-Befehl ja auch

Dateinamen als Argument:

$ grep suchbegriff infile >outfile

Hier ist allerdings problematisch, dass der Name der Eingabedatei

nicht klar gekennzeichnet ist, er könnte z. B. dem Suchbegriff ähneln

– längere Befehle können so unübersichtlich werden.

$ cat infile | grep suchbegriff >outfile

ist dagegen keine Lösung, denn abgesehen von dem höheren

Schreibaufwand und der unschönen Zweckentfremdung des Befehls cat

– dieser verkettet mehrere Dateien – wird auf diese Weise ein ganz

neuer, unnötiger Prozess gestartet [7].

Darüber hinaus unterstützen nicht alle Befehle das Einlesen von

Dateien per Parameterübergabe, die Konsole ist generell sogar

Standard. Man kann in den obigen Befehlen etwa die Ausgabedatei

weglassen, oder die Eingabedatei – oder beides. Weiterhin können, da

keinerlei Verwechslungsgefahr der Datenströme besteht, die

Dateiumleitungen von Ein- und zu Ausgabe im Befehl vollkommen

beliebig positioniert werden, sodass die vierte Variante

$ >outfile grep <infile suchbegriff

identisch zu den anderen drei ist. Man sollte sich in diesem Fall

noch einmal darüber im Klaren sein, dass <infile kein

Kommandozeilenparameter von grep ist – genausowenig wie

>outfile in den vorherigen Beispielen. Beide werden vor dem

Aufruf von grep von der Shell interpretiert.

Die Zieldatei wird, sollte sie schon existieren, ohne Rückfrage überschrieben. Daher ist es im Übrigen auch möglich, sie mit

$ >outfile

zu leeren. Dies ist etwa für Logdateien sinnvoll. Abgesehen von dem

minimalen Aufwand hat diese Methode den Vorteil, dass Prozesse, die

gerade in diese Datei schreiben, nicht neu gestartet werden müssen.

Würde man beispielsweise per

$ cp original ziel

eine große Datei erstellen und sie währenddessen in einer zweiten Konsole mit

$ rm ziel && touch ziel

versuchen zu leeren, so gibt es im besten Fall keine Fehlermeldung,

das gewünschte Ergebnis erhält man aber definitiv nicht. Denn der

Schreibvorgang verliert wegen der Löschaktion das korrekte

Datei-Handle auf ziel, nach seinem Abschluss werden daher alle

geschriebenen Daten verworfen und es bleibt wegen des

touch-Befehls lediglich eine vollkommen leere Datei übrig. Korrekt

ist somit

$ >ziel

wobei außerdem die Zugriffsrechte von ziel erhalten bleiben.

Auch wenn sich dieser Artikel an der Bash orientiert, sei noch

gesagt, dass der Befehl in einigen Shells nicht funktioniert, in

diesem Falle hilft stattdessen

$ : >outfile

Dabei ist der Doppelpunkt der „Nullbefehl“, also eine Art Platzhalter

– er hat keine Ausgaben, ignoriert alle Eingabeströme und Parameter

und vermeldet dem Betriebssystem eine erfolgreiche Ausführung, d. h.

den Rückgabewert 0.

Es ist aber auch möglich, die Ausgabe mittels >> statt >

an existierende Dateien anzuhängen:

$ ls >> verzeichnisliste

Hier-Dokumente

Damit kommt sofort die Frage auf, welche Funktion der Operator <<

erfüllt. Unglücklicherweise passt die Antwort weder zur Logik der

drei anderen Operatoren noch erschließt sich einem der Sinn der

Anwendung auf Anhieb: << erzeugt ein sogenanntes „Hier-Dokument“

(auch Heredoc) [8]. Das

ermöglicht es, eine längere Zeichenkette direkt in der Kommandozeile

zu tippen und an die Standardeingabe weiterzuleiten. Nach << folgt

ein Delimiter, der das Ende des einzugebenden Textes anzeigt. Der

Aufruf

$ grep foo << ende | sort

> foo

> bar

> eof foo

> ende

mündet in der Ausgabe

eof foo

foo

Was ist passiert? Der Eingabestring lautet

foo

bar

eof foo

und wird direkt als Standardeingabe an grep übergeben. Aus ihm

werden alle Zeilen, die foo enthalten, gefiltert und das Resultat

sortiert. Genauso ginge

$ grep foo << eof | sort

> foo

> bar

> eof foo

> eof

Um die Zeichenkette zu beenden, muss der Trenner, hier eof statt

wie vorhin ende, also ganz alleine in der letzten Zeile stehen,

auch Leerzeichen sind dann verboten. Er ist frei wählbar, sollte

aber natürlich mit keiner der Eingabezeilen identisch sein.

Zu diesem Kommando gibt es zwei Alternativen:

- Ruft man grep ohne Eingabedatei auf, wird wie oben automatisch

die Standardeingabe gewählt. Liegt diese noch nicht vor, verlangt

sie das Terminal per Prompt. Folglich

$ grep foo | sort

Zur Endmarkierung des anschließend manuell einzugebenden Strings

genügt die Tastenkombination „Strg“ + „D“, sie sendet ein End-of-File [9] an die Pipe.

- Die Eingabe kann natürlich auch über eine Datei erfolgen.

Diese beiden Methoden bringen aber Probleme mit sich: Zum einen

steht in einem (nicht-interaktiven) Skript „Strg“ + „D“ nicht zur

Verfügung, zum anderen möchte man manchmal keine externe Datei

involvieren, sondern dessen Inhalt direkt niederschreiben. Nun

erschließt sich einem auch der Name etwas besser: Hier-Dokument. Es

handelt sich somit um eine Datei, die einfach nur an Ort und Stelle

definiert wird. Damit ist der <<- ähnlich wie der <-Operator ein

weiteres Instrument der Konsole, das das Skripten angenehm machen

kann, aber keine zwingende Daseinsberechtigung besitzt.

Für Shell-Skripte bietet es sich noch an, vor den Trenner einen

Bindestrich zu setzen, da dann führende Tabs, aber nicht

Leerzeichen, im Heredoc ignoriert werden. Das erhöht die Lesbarkeit.

(Tabulatorzeichen können im Prompt nicht direkt erzeugt, sondern

müssen vorher maskiert werden – in den meisten Shells mit „Strg“ + „V“.)

$ cat <<- 42

Dies ist Zeile 1 der Nachricht.

Dies ist Zeile 2 der Nachricht.

Dies ist die letzte Zeile der Nachricht.

42

Im Internet-FAQ-Archiv [10]

findet man noch einige andere Anwendungen und Tricks.

Hier-Dokumente werden auch von Perl, Python, PHP und anderen

Sprachen zur Verfügung gestellt, teils in anderer Syntax. Ein

nützlicher Spezialfall ist der Hier-String [11],

der durch <<< eingeleitet und ein einfaches „Enter“ abgeschlossen wird. Statt

$ echo "sqrt(25.000)" | bc

kann man sich einen Prozess sparen:

$ bc <<< "sqrt(25.000)"

Da die Anführungszeichen die Zeichenkette eindeutig definieren, ist

auch eine andere Reihenfolge erlaubt:

$ <<< "sqrt(25.000)" bc

Dateideskriptoren

Mehrere Befehle in geschweiften Klammern bilden Einheiten.

Eventuelle Ein- und Ausgaben werden dann so gehandhabt, als ob nur

ein Befehl aufgerufen würde.

$ { touch /Tresor; echo 23; }

gibt zwei Zeilen aus. Man beachte das Leerzeichen nach der öffnenden

Klammer und das zweite Semikolon. Leitet man das Resultat nun aber

per >output in eine Datei um, macht man eine interessante

Feststellung: Eine Zeile landet in dieser Datei, die Fehlermeldung

wird aber weiter auf der Konsole ausgegeben. Das Betriebssystem kann

folglich verschiedene Arten von Ausgaben voneinander unterscheiden,

ohne dass die entsprechenden Kanäle explizit dem Anwender angezeigt

werden.

Das entsprechende Konzept sind die „Dateideskriptoren“ (auch

Datei-Handles, Handles) [12].

In POSIX-konformen Systemen [13]

sind sie im Grunde lediglich nicht-negative, ganze Zahlen, die vom

Kernel an bestimmte Ein- oder Ausgabeströme gebunden werden. Dies

mag unnötig technisch wirken – die Idee lässt sich dahingehend

abstrahieren, dass Zahlen als Identifikatoren für Datenströme

dienen, denn sie werden pro Prozess bzw. pro Shell eindeutig

vergeben. Mit Handles umgeht man komplexe Aufgaben wie etwa Pufferung.

Als Standard sind die ersten drei Werte in der Konsole bereits

reserviert: 0 für die Standardeingabe, 1 für die Standardausgabe und

2 ist der Kanal der Fehlerausgabe. Gerade der letzte Deskriptor ist

sehr sinnvoll, um fehlerhafte Programmausführungen vom Rest zu

trennen. Die Kanäle kann man mit den Umleitungsoperatoren auch

direkt ansprechen, dazu folgende Beispiele:

Analog verhält es sich auch mit dem Eingabeoperator <, es sind damit

auch andere (sogar mehrere!) Eingabeströme möglich. Dies erscheint

etwas seltsam, da standardmäßig nur einer reserviert ist. Bisher

kann man bereits ein paar allgemeine Regeln

aufstellen [14]:

- m>&n übergibt die Ausgabe, die normalerweise an Handle m geht, an

Handle n.

- m<&n nimmt eine Eingabe aus Handle m entgegen, die aber

ursprünglich aus Handle n stammt.

- Zwischen Umleitungssymbolen und Deskriptoren dürfen keine

Leerzeichen stehen. In anderen Fällen, etwa Dateien, sind sie

hingegen erlaubt.

- Quell- und Zieldateideskriptoren, d. h. die Zahlen hinter den

spitzen Klammern, werden mit dem Symbol & gekennzeichnet.

- Die Angabe von > ist ein Synonym für 1> und < entspricht 0<.

- Außerdem schließt n>&- bzw. n<&- den Kanal n.

Mit einem kurzen &>file landen sowohl Standard- als auch

Fehlerausgabe in einer Datei, was folglich äquivalent zu >file

2>&1 ist. Genauso ist &>>file gleichbedeutend zu >>file 2>&1.

Analog kann man beide Kanäle mit - & an eine Pipe übergeben. Ein

einfaches - & : unterdrückt so sehr effizient die komplette

Rückmeldung der Ausführung. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn von

einem Programm lediglich der Exit-Code benötigt wird. Eine

Alternative ist die Umleitung in den „Mülleimer“ von Unix mittels

&> /dev/null [15].

exec

Dateideskriptoren kann man mit exec [16]

dauerhaft umhängen oder neu erstellen. Dabei sollten

sie nicht größer als 9 sein, da sie dann mit Dateideskriptoren, die

die Shell intern nutzt, in Konflikt geraten könnten. Mittels

$ exec 5>logfile

öffnet man logfile über Kanal 5 als Datensenke und kann anschließend

beliebig viele Ausgaben mit >&5 oder speziell Fehlermeldungen mit

2>&5 an diese leiten. Erst mit

$ exec 5>&-

wird der Schreibvorgang abgeschlossen und die Datei würde bei

Wiederholung dieser Befehlsabfolge überschrieben werden.

Ganz ähnlich gestaltet sich die Verwendung einer Datei als

Datenquelle, und sogar beides ist möglich: Eine Datei, die zumindest

ein paar Textzeilen enthalten sollte, wird per

$ exec 6<>rwfile

zum Lesen und Schreiben geöffnet. Nun könnte man mit

$ head -n 2 <&6

$ echo overwrite >&6

zunächst die ersten beiden Zeilen auslesen und anschließend etwas in

die Datei schreiben. Mit diesen und ähnlichen Kommandos wird

ersichtlich, dass der Deskriptor immer eine bestimmte Position im

Datenstrom hat, die stets an das Ende der zuletzt berührten

Zeichenkette gesetzt wird und dort auch mit neuen Lese- oder

Schreibvorgängen beginnt; bei letzteren wird byteweise

überschrieben. Es ist egal, mit welchem der Befehle

$ exec 6>&-

$ exec 6<&-

man das Handle schließt.

Deskriptoren haben vielfältige Anwendungen, von denen einige im

Folgenden näher erläutert werden.

Ausgaben dauerhaft in eine Datei umleiten

Mit einem einfachen exec >logfile würde leider der Deskriptor

verloren gehen, daher muss er vorher gesichert werden:

$ exec 6>&1

$ exec >logfile

Zunächst zeigt Kanal 6 auf 1, also auf das Terminal, die zweite

Zeile leitet 1 in eine Datei.

$ ls # und diverse andere Befehle

Die Konsole gibt dann nur noch eventuelle Fehlermeldungen aus. Ein

abschließendes

$ exec 1>&6 6>&-

stellt den Ursprung wieder her: 1 zeigt auf 6, also auf das

Terminal, 6 wird geschlossen. Ganz analog kann man so die

Standardeingabe an eine Datei binden.

Mit diesem Beispiel sieht man auch, dass exec nicht mit

Verknüpfungen arbeitet, sondern echte Kopien erstellt – nur so ist

es möglich, Sicherheitskopien derart zu verwalten. Für Kanal 1 bzw.

für die Konsole bietet aber auch das Betriebssystem eine solche

Sicherheitskopie, das Terminal versteckt sich nämlich in der Datei

/dev/tty. Obige Befehlsfolge entspricht daher:

$ exec >logfile

$ ls # und anderes

$ exec >/dev/tty

Die Logdatei kann man sich jeweils anzeigen lassen:

$ more logfile

Versteckte Informationen für die GUI

Wie bereits erläutert stellen viele proprietäre Programme von Haus

aus eine grafische Benutzeroberfläche bereit, die nicht nur

schmückendes Beiwerk ist, sondern sich ohne Weiteres weder

austauschen noch überhaupt entfernen lässt und den Benutzer in

seinen Möglichkeiten einschränkt. Die Verschmelzung von GUI und

Programmfunktionalität dient in erster Linie der einfachen

Bedienbarkeit, was natürlich nichts Schlechtes ist, denn so können

die verschiedenen Teilmodule besser

aufeinander abgestimmt werden.

Unter Umständen

ist es eben sehr praktisch, wenn die GUI gewisse

Informationen von der ausführenden Anwendung erhält.

Ein wirklich gutes Programm läuft allerdings grundsätzlich ohne

Benutzeroberfläche, ist also auf seine Funktionalität beschränkt. Im

Folgenden sollen die Vorteile von beiden Herangehensweisen mittels

Meldungen an die Benutzeroberfläche verknüpft werden. Solche sind

aber leider nicht immer über die voreingestellten Kanäle 1 und 2

möglich, denn 2 ist wirklich nur für Fehlermeldungen, während 1

gemäß Unix-Philosophie standardmäßig keine Rückmeldung auf den

Bildschirm gibt. Für so eine Aufgabe sind zusätzliche

Dateideskriptoren vorteilhaft.

Als Beispiel soll ein Programm copy.sh betrachtet werden, dass

eine einzelne Datei kopiert, d. h., einen Spezialfall von cp

darstellt. Es könnte in etwa so aussehen:

#!/bin/bash

size=$(stat -c%s "$1")

if [ $size -lt 9900 ]; then

cp "$1" "$2"

exit 0;

fi

exec 3<"$1" 4>"$2"

puffer=$(($size/100))

for ((i=0; i <= 100; i++)) do

<&3 head -c $puffer >&4

{ echo $i >&7; } 2>/dev/null

done

exec 3<&- 4>&-

Listing: copy.sh

Der head-Befehl kopiert die Quelle immer blockweise ins Ziel,

kleine Dateien werden hingegen auf einmal kopiert. Interessant ist

Zeile 14, sie liefert über Kanal 7 eine Fortschrittsanzeige des

laufenden Prozesses in Prozent. An dieser Stelle wurde auch noch

etwas getrickst, denn normalerweise muss dieser neue Deskriptor erst

definiert werden. Stattdessen wird die Fehlermeldung

bash: 7: Bad file descriptor

direkt nach /dev/null geleitet.

Das Skript kann mit

$ ./copy.sh quelldatei zieldatei

ausgeführt werden und beendet sich im Erfolgsfall wie gewünscht

still und leise, genau wie cp. Wer den Code ausprobieren möchte,

muss bedenken, dass die Anwendung aus didaktischen Gründen sehr

einfach gehalten ist und daher auf einige Sicherheitsabfragen und

Komfort verzichtet, die Quelldatei muss beispielsweise existieren.

Zur Erstellung einer (in diesem Fall recht rudimentären) grafischen

Oberfläche kann man Zenity [17]

verwenden, welches einfache Dialoge und Fenster bietet und unter

GNOME meist vorinstalliert ist (siehe „Zenity und KDialog“,

freiesMagazin 03/2007 [18]).

Somit enthält das Skript copy_gui.sh lediglich:

#!/bin/bash

exec 7>/dev/null

./copy.sh "$1" "$2" 7>&1 | zenity --progress

exec 7>&-

Listing: copy_gui.sh

Die Prozentzahlen werden von Kanal 7 entgegengenommen, an die

Standardausgabe geleitet und über eine anonyme Pipe an Zenity

weitergegeben, das – mit den richtigen Optionen aufgerufen – den

Rest erledigt. Der Aufruf ist wie eben

$ ./copy_gui.sh quelldatei zieldatei

Bei großen Dateien sieht man nun sehr gut die Fortschrittsanzeige

des Kopiervorgangs. Das KDE-Pendant zu Zenity ist im Übrigen

KDialog, entsprechend müsste die entscheidende Zeile

./copy.sh "$1" "$2" 7>&1 | kdialog --progressbar

lauten.

Auch C kann mit der Funktion

int write(int fd, const void *puffer, size_t bytezahl)

direkt einen beliebigen Dateideskriptor anschreiben, z. B. Kanal 8 per

write(8, "Hallo\n", 6);

Es ist in C++ mit der richtigen Bibliothek [19] sogar möglich,

aus einem gegebenen Kanal das zugehörige stream-Objekt zu bestimmen,

daher entspricht der Codeschnipsel

fdostream output(8);

output << "Hallo\n";

dem obigen.

TCP-Verbindungen offenhalten

Unter Unix ist alles eine Datei – Laufwerke, Geräte und sogar

Dateideskriptoren sowie TCP- und UDP-Verbindungen. Daher ist

$ date >&5

identisch zu

$ date >/dev/fd/5

und

$ echo message >/dev/tcp/host/port

schickt eine Nachricht an einen Port eines bestimmten Hosts, z. B.

einer Internetadresse. Die Shell kümmert sich dabei automatisch um

den Verbindungsaufbau, Datenübertragung und abschließenden

Verbindungsabbau. Man beachte, dass schon der Ordner tcp gar nicht

existiert, man also den größten Teil des Pfades manuell, d. h. ohne

Autovervollständigung, eingeben muss [20].

Zum Testen kann man dafür die Netcat-Programme verwenden, die über

das Paket nmap installiert werden.

$ nc -l 5555

startet einen Server, der nun auf eine eingehende Verbindungen wartet, während

$ cat >/dev/tcp/localhost/5555

in einer anderen Konsole desselben Rechners eine Nachricht an diesen

sendet. Oder von ihm empfängt:

$ read </dev/tcp/localhost/5555

Auf der Serverseite kann man nun eine Zeile absenden und sie sich

mit echo $REPLY beim Client ansehen. Nachteilhaft ist hier, dass

die Verbindung jeweils nach einer Datenübertragung sofort beendet

wird. Abhilfe schafft

$ exec 4>/dev/tcp/localhost/5555

auf Seiten des Clients.

Da TCP nach erfolgreichem Verbindungsaufbau nicht mehr zwischen

Server und Client unterscheidet, sind statt > auch die spitzen

Klammern < oder gar <> möglich. Nun ist die Verbindung an

Dateideskriptor 4 gebunden und es können beliebig viele Daten

ausgetauscht werden; beendet wird erst mit

$ exec 4>&-

Statt TCP ist auch UDP als Protokoll möglich.

Dateien offenhalten

Generell werden mit Handles also Schreib- und Lesezugriffe von

Prozessen auf gewisse Datenströme – meistens eben Dateien –

offen gehalten. Als letzte Verdeutlichung betrachte man noch den

Löschbefehl [21]. rm ist von

allen Befehlen unter Unix sicherlich einer der erstaunlichsten:

Vielen mag bekannt sein, dass Dateien nicht vollständig gelöscht,

sondern der Einfachheit halber nur aus dem Dateisystem entfernt

werden, der eigentliche Inhalt wird bei späteren Schreibzugriffen

zufällig überschrieben. Viel interessanter ist aber das Verhalten

bei Dateien, auf die noch ein Deskriptor gesetzt ist: Zunächst wird

dann nur der Verzeichniseintrag gelöscht, der belegte Speicherplatz

wird aber vom Betriebssystem erst freigegeben, wenn der Deskriptor

geschlossen wird. Bis dahin können die Daten noch ausgelesen werden.

Dieses Verhalten macht sich beispielsweise dadurch bemerkbar, dass

man eine Mediendatei noch abspielen kann, obwohl sie bereits

verschoben oder gar gelöscht ist.

Möchte man eine Datei einlesen, verarbeiten und unter demselben

Namen abspeichern, lässt sich dieser Effekt geschickt einsetzen. Ein

$ <infos head -n 2 >infos

wird wahrscheinlich scheitern, da infos vor der Prozessausführung

vom Schreibvorgang geleert wird. Stattdessen könnte man verwenden:

$ exec 3<infos

$ rm infos

$ <&3 head -n 2 >infos

$ exec 3<&-

Diese Befehlsabfolge ist allerdings eher ein Trick und nicht

unbedingt für die Anwendung geeignet, kürzer und naheliegender

erscheint nämlich die Alternative

$ <infos head -n 2 >tempfile

$ mv tempfile infos

die jedoch das theoretische Problem mit sich bringt, dass tempfile

eine schon existierende Datei überschreiben könnte – zur Absicherung

wäre tatsächlich also doch noch mehr Aufwand nötig. Darüber hinaus

kann man durch Streichen von exec 3<&- erreichen, dass man zu

einem beliebigen späteren Zeitpunkt auf die Ursprungsdatei zugreifen

und etwa mit

$ <&3 head -n 2

die nächsten beiden Zeilen auslesen kann.

Benannte Pipes

Pipes sind unidirektional und bieten, da Shell-Kommandos von links

nach rechts abgearbeitet werden, keine Möglichkeit, Ergebnisse „nach

vorne“ zurückzureichen. Außerdem gelten anonyme Pipes nur zwischen

Eltern- und Kindprozessen, beide müssen also vereinfacht gesagt in

„derselben Zeile“ gestartet werden. Eine Lösung dieser Probleme sind

„benannte Pipes“, auch FIFOs genannt (englisch: Named

Pipes) [22]. Trotz ihrer

geringen Bekanntheit eignen sie sich optimal für IPC im lokalen

Netz, auch auf Grund ihrer leichten Handhabbarkeit.

Eine FIFO wird mit

$ mkfifo npipe

erzeugt und erscheint einem fast wie jede andere Datei: Sie kann

kopiert, verschoben, umbenannt und gelöscht werden, besitzt

Zugriffsrechte usw. Bei einer Auflistung via ls -l npipe fällt

allerdings schon der Dateityp „p“ auf [23].

Der Inhalt einer FIFO befindet sich allein im Arbeitsspeicher, im

Dateisystem wird ihre Größe immer mit Null angezeigt. Außerdem

benötigt sie, um Daten halten zu können, zumindest einen lesenden

oder einen schreibenden Prozess.

Ein Beispiel fürs Verständnis:

$ echo Hallo Welt > npipe

schiebt eine Zeichenkette in die FIFO. An dieser Stelle kann man

zunächst keinen weiteren Befehl eingeben, denn benannte Pipes

arbeiten grundsätzlich blockierend. Das heißt, obwohl der

echo-Befehl nach seiner Ausführung eine EOF-Bedingung erfüllt, darf

der Schreibvorgang nicht beendet oder beispielsweise mit „Strg“ + „C“

gar vorzeitig abgebrochen werden, denn dann gingen die Daten

verloren. Stattdessen muss man von einer anderen Konsole aus die

Eingabe auslesen, etwa mit

$ more npipe

Interessanterweise können die beiden Befehle sogar in umgekehrter

Reihenfolge gestartet werden. Die FIFO blockiert lesenden und

schreibenden Prozess so lange, bis über sie eine Verbindung zwischen

den beiden hergestellt ist und alle Zeichen übertragen werden

können. Eine einmal aufgebaute Verbindung darf dabei

nicht vom Leser

abgebrochen werden, da dann die Pipe zerstört wird und alle noch

gehaltenen Informationen verloren gehen.

Bidirektionale Interprozesskommunikation

Zwei Programme, die jeweils von der Standardeingabe lesen und auf

die Standardausgabe schreiben, können so über eine benannte Pipe

sehr effizient kommunizieren. Eigentlich erforderte jede

Kommunikationsrichtung eine FIFO, aber zusammen mit einer anonymen

Pipe genügt

$ <npipe programm1 | programm2 >npipe

Die Kommunikation könnte man darüber hinaus noch mit einem

$ echo "erster Wert" >npipe

anstoßen. Sobald npipe vom einen Prozess Daten erhält, leitet sie

sie an den anderen weiter. Es gibt keine Endlosschleife, die

permanent überprüft, ob Daten vorliegen, und auch das Ende der

Kommunikation wird durch das Schließen der schreibenden Seite

automatisch angezeigt und erscheint der lesenden wie das Ende einer

regulären Datei. Auch der Fall, dass eventuell zu viele Daten

vorliegen, die nicht so schnell vom Leser verarbeitet werden können,

stellt kein Problem dar, denn dann wird schlicht der schreibende

Prozess blockiert. Das bedeutet, benannte Pipes bringen naturgemäß

eine Flusskontrolle mit sich, im Übrigen genau wie anonyme. Der

Pufferspeicher ist für beide unter Linux allerdings sehr beschränkt,

bei größeren Datenmengen

wird daher meist auf die Methode des

Blockierens zurückgegriffen.

Da die stattgefundene IPC zwischen den Programmen nicht auf der

Konsole sichtbar ist, empfiehlt sich zusätzlich noch der Befehl

tee. Er leitet nicht nur die Standardein- an die -ausgabe weiter,

sondern kopiert sie außerdem noch in alle Dateien, die tee als

Argumente übergeben bekommt:

$ <npipe programm1 | tee log_1zu2 | programm2 | tee log_2zu1 >npipe

Mit der Option -a kann tee den Datenstrom auch an bestehende

Dateien anhängen, statt sie zu überschreiben.

Benannte wie auch anonyme Pipes können in C und anderen höheren

Programmiersprachen direkt erzeugt und verwaltet werden [1] [24] [25].

Prozesssubstitution

Aber damit noch nicht genug. Wie bereits erläutert stellen die

geschweiften Klammern in der Unix-Shell die logische Kapselung von

Befehlen dar. Im Gegensatz dazu erzeugen die runden Klammern eine

eigene Subshell, in der beispielsweise eigene lokale Variablen

gelten. Man vergleiche nur

$ katze=Felix

$ ( katze=Mauzi; echo $katze )

Mauzi

$ echo $katze

Felix

mit einem anschließenden

$ { katze=Minka; echo $katze; }

Minka

$ echo $katze

Minka

Die Bash verknüpft Subshells auf eine wirklich clevere Weise mit

FIFOs: Setzt man eine spitze Klammer ohne Leerzeichen vor eine

Subshell, gibt sie stattdessen an die äußeren Befehle den Namen

einer temporären FIFO zurück, aus der Daten ausgelesen oder in die

welche geschrieben werden, je nachdem, ob man < oder > setzt. Die

Subshell wiederum liefert oder empfängt die Daten über ihre

Standardaus- oder -eingabe.

$ cmp <(ls /ordner1) <(ls /ordner2)

überprüft somit, ob zwei Ordner die gleichen Dateinamen beinhalten.

„Prozesssubstitution“ [26]

ist also immer dann hilfreich, wenn Dateien als Datenquelle oder

-senke zwingend erforderlich sind und abgesehen von dieser Einschränkung

an Ort und Stelle weiterverarbeitet werden können.

Möchte man eine Eingabe vervielfachen, um damit verschiedene Befehle

abzuarbeiten, ginge etwa

$ ls | tee >(grep foo | wc >foo.count) >(grep bar | wc >bar.count) | grep baz | wc >baz.count

Anwendung: Programmierwettbewerb

Die bisherigen Wettbewerbe von freiesMagazin erforderten in der

Regel IPC im lokalen Netz. Ein typisches Szenario ist die

Organisation eines Spiels zwischen zwei Clients, also Bots, durch

einen Server. Dieser könnte so konzipiert sein, dass er mit

$ server input1 input2 output1 output2

gestartet wird. Die vier Argumente sind dabei allesamt Ein- oder

Ausgabedateien: input1 enthält alle Befehle, die Bot 1 an den

Server schickt, output1 alle, die er vom Server erhält; analog

input2 und output2. Die Bots selbst empfangen und senden

Nachrichten über die Kanäle 0 und 1, in C++ beispielsweise via

std::cin und std::cout. Mittels Prozesssubstitution können zwei

der vier Datenströme realisiert werden, die anderen beiden benötigen

manuell angelegte FIFOs. Um sicherzustellen, dass man keine

bestehenden Dateien überschreibt, kann man mit mktemp eine

temporäre Datei erzeugen. Da aber gar keine reguläre Datei gewünscht

ist und mktemp den Dateinamen zurückgibt, kann mit der Option -u

auch die eigentliche Erzeugung unterdrückt werden:

$ pipe1=$(mktemp -u); pipe2=$(mktemp -u);

$ mkfifo $pipe1 $pipe2

$ server <(<$pipe1 bot1) <(<$pipe2 bot2) $pipe1 $pipe2

$ rm $pipe1 $pipe2

Genauso ginge

$ server $pipe1 $pipe2 >(bot1 >$pipe1) >(bot2 >$pipe2)

Die Idee lässt sich offensichtlich auf beliebig viele Clients

verallgemeinern. Der Durchlauf könnte auch noch mit tee geloggt

werden, oder aber der Server speichert die Konversation oder

zumindest die Spielergebnisse selbstständig ab.

Die Vorteile dieses Verfahrens sind offensichtlich:

- Die Programmierung der Bots ist so am einfachsten, denn in

praktisch jeder Programmiersprache sind die Dateideskriptoren 0 und

1 sehr leicht ansprechbar.

- Die Bots sind auf ihre Funktionalität beschränkt, was auch einem

guten Programmierstil entspricht. Schließlich weiß man nie, in

welcher Umgebung sie später eingesetzt werden.

- Gleiches gilt natürlich auch für den Server.

FIFOs erlauben auch mehrere schreibende Prozesse, der Server bekommt

dann allerdings nicht automatisch die Information mitgeliefert, von

welchem Client die Nachricht stammt. Theoretisch sind sogar mehrere

lesende Prozesse möglich, was aber nur selten sinnvoll ist, da mit

jeder Leerung des Puffers nur ein Empfänger die Daten erhält – und

zwar ein zufälliger.

Sockets

Muss ein Bot nun doch über das lokale Netz hinaus aktiv werden, so

empfiehlt sich statt einer aufwändigen Änderung des Quellcodes die

Verwendung eines externen Programms. Der Befehl ncat, ebenfalls im Paket nmap enthalten,

bietet dafür die Option -e, die alle Ein- und Ausgaben eines

Programms mit der von ncat verwalteten Netzverbindung verdrahtet.

Zur Veranschaulichung hilft wieder ein kleines Beispiel: Nach dem

Start eines Servers mit

$ nc -l 5555

initiiert der Befehl

$ ncat -e bot localhost 5555

in einer anderen Konsole desselben Rechners die TCP-Verbindung. Auf

der Serverseite kann man nun Befehle manuell eingeben. Statt

localhost ist natürlich auch hier eine beliebige Internetadresse

möglich.

Für kompliziertere Aufgaben – mehrere Bots, ein automatisierter

Server – genügt die Konsole allerdings nicht mehr. Hier hilft nur

noch Socketprogrammierung. Auf Grund der Komplexität dieses Themas

wird nur auf die vielen Hilfen des Internets wie etwa

zotteljedi.de [27] verwiesen und

in diesem Artikel nicht weiter darauf eingegangen. Wichtig ist aber,

dass unter Unix tatsächlich auch der Dateityp „Socket“ zur Verfügung

steht. Liegt bereits ein fertiger Server wie oben vor, der Ein- und

Ausgabedateien liest, kann man folglich statt regulären Dateien und

statt FIFOs auch diese Sockets verwenden. Unter Unix ist eben

wirklich alles eine Datei. Allerdings muss man dann beachten, dass

Sockets grundsätzlich bidirektional arbeiten – ein weiterer Vorteil

gegenüber Pipes.

Dateien im Arbeitsspeicher

Was ist nun aber, wenn man einen Datenstrom nicht sofort verarbeiten

kann oder will oder aber mehrmals benötigt, wenn also reguläre

Dateien alternativlos sind? Für diesen Fall gibt es das „Temporary

File System“ tmpfs [28], das unter

jedem moderneren Linux bei /dev/shm eingebunden ist. Dessen Inhalt

liegt komplett im Arbeitsspeicher, sodass I/O-Operationen sehr

schnell ablaufen. Der Ordner /dev/shm funktioniert grundsätzlich

wie jeder andere, er kann Verzeichnisse und Dateien enthalten, die

gelesen, kopiert und gelöscht werden können. Nur muss man sich im

Klaren darüber sein, dass bei einem Neustart alles verloren geht.

Außerdem ist die Größe dieses Laufwerks beschränkt, sie liegt

standardmäßig bei der Hälfte des Arbeitsspeichers. Der genaue Wert

ergibt sich aus

$ df -h /dev/shm

Dieser Speicher ist aber rein virtuell, tatsächlich reserviert ist

nur der RAM, der auch wirklich von Dateien belegt ist und damit

gebraucht wird. Dies ist der entscheidende Unterschied zur

RAM-Disk [29], die ihrerseits aber

den Vorteil der Betriebssystemunabhängigkeit besitzt. Eine Änderung

der Größe bzw. der maximalen Größe von tmpfs ist möglich:

# mount -o remount,size=3G /dev/shm

Auch wenn notfalls Speicher auf die Swap-Partition ausgelagert wird,

sollte man an dieser Stelle allerdings wissen, was man tut, da

falscher Gebrauch zu Systeminstabilität führen kann.

Temporäre, oft gebrauchte Dateien können somit effizient

zwischengespeichert werden [30].

Fazit

Programme werden so entworfen, dass sie mit anderen Programmen

verknüpft werden können, und sie verarbeiten Textströme, denn dies

ist die universelle Schnittstelle – mit solchen simplen Regeln wurde

einst der Startschuss für die verschiedenen Formen der

Interprozesskommunikation gegeben. Als Anwender muss man abhängig

von der Situation jeweils nur die geeignetste wählen und hat die

Möglichkeit, eigene Skripte und Programme modular aufzubauen, Code

und andere Programme wiederzuverwenden und so effizient Kosten

einzusparen.

Dateideskriptoren handhaben nicht nur multiple Datenströme, sondern

fassen auch alle Arten von Ein- und Ausgabe einheitlich und intuitiv

zusammen. Dies ist sonst nur aus C++ bekannt, wo Datenquellen und

-senken gleichförmig mit >> und << angesprochen werden. Damit bietet

die Unix-Shell eine hohe Skalierbarkeit von Code, obwohl sie nur eine

Skriptsprache ist, und verspricht vielseitige Anwendungen vom

Programmierwettbewerb bis hin zu professionellen High-End-Produkten.

Denn in unixoiden Betriebssystemen beziehen sich Dateideskriptoren

nicht nur, wie ihr Name sagt, auf reguläre Dateien, sondern auch auf

Verzeichnisse, block- und zeichenorientierte Geräte, Sockets sowie

anonyme und benannte Pipes.

Wer alle diese Möglichkeiten der Shell zu nutzen weiß, wird

sicherlich der Aussage von

Dennis Ritchie,

Programmierer und Miterfinder von Unix, zustimmen: „Unix ist

einfach. Es erfordert lediglich ein Genie, um seine Einfachheit zu

verstehen.“ [31]

Links

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Pipe_(Informatik)

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Interprozesskommunikation

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Unix-Philosophie

[4] http://sites.inka.de/mips/unix/unixphil.html

[5] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-09

[6] http://de.wikibooks.org/wiki/Linux-Kompendium:_Shellprogrammierung

[7] http://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Tipps_und_Tricks

[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Here_document

[9] http://de.wikipedia.org/wiki/End_of_File

[10] http://www.faqs.org/docs/abs/HTML/here-docs.html

[11] http://tldp.org/LDP/abs/html/x17471.html

[12] http://en.wikipedia.org/wiki/File_descriptor

[13] http://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Operating_System_Interface

[14] http://tldp.org/LDP/abs/html/io-redirection.html

[15] http://www.faqs.org/docs/abs/HTML/zeros.html

[16] http://www.linuxtopia.org/online_books/advanced_bash_scripting_guide/x13082.html

[17] http://wiki.ubuntuusers.de/Zenity

[18] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2007-03

[19] http://www.josuttis.com/cppcode/boost/fdstream.hpp

[20] http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html#Redirections

[21] http://de.wikipedia.org/wiki/Rm_(Unix)

[22] http://linuxreviews.org/man/fifo/index.html.de

[23] http://wiki.ubuntuusers.de/Rechte#Dateitypen

[24] http://pronix.linuxdelta.de/C/Linuxprogrammierung/Linuxsystemprogrammieren_C_Kurs_Kapitel5.shtml

[25] http://pronix.linuxdelta.de/C/Linuxprogrammierung/Linuxsystemprogrammieren_C_Kurs_Kapitel5b.shtml

[26] http://tldp.org/LDP/abs/html/process-sub.html

[27] http://www.zotteljedi.de/socket-tipps/

[28] http://de.wikipedia.org/wiki/Tmpfs

[29] http://de.wikipedia.org/wiki/RAM-Disk

[30] http://www.howtoforge.de/howto/lagern-von-dateienverzeichnissen-im-arbeitsspeicher-mit-tmpfs/

[31] http://www.brainyquote.com/quotes/authors/d/dennis_ritchie.html

| Autoreninformation |

| Frank Stähr

nutzt Linux seit 2005 und benötigt es vor allem für sein

Studium, da es die umfassendsten Werkzeuge für wissenschaftliches

Arbeiten bietet. Mit Interprozesskommunikation musste er sich

kürzlich näher beschäftigen.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Mathias Menzer Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der

fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben

Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen,

erfährt man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge

behält.

Linux 2.6.38

2.6.38-rc4 [1] fiel mit nur wenig mehr als 4000 geänderten Code-Zeilen äußerst klein aus, vermutlich eine Nachwirkung der eine Woche zuvor zu Ende gegangenen australischen Linux-Konferenz linux.conf.au, bei der einige Entwickler gebunden waren. So hatte diese Version außer kleineren Korrekturen kaum etwas zu bieten.

Die fünfte Vorabversion [2] war jedoch bereits wieder größer und auch interessanter: Die im November begonnene Aufräumaktion (siehe „Der November im Kernelrückblick“, freiesMagazin 12/2010 [3]) im Bereich der Treiber für zeichenorientierte Geräte („Character Devices“) wurde fortgesetzt. Nachdem Mitte Januar einige bereits in die tty-Umgebung ausgelagerte Komponenten wieder zurückgeholt wurden, buk man erst einmal wieder kleinere Brötchen mit der Auslagerung des virtio_console-Treibers in den Bereich der Terminal-Schnittstelle tty. Ganz so klein waren die Brötchen dann doch nicht, denn diese Aktion trug durch die Größe des Treibers ganz schön auf und stach damit aus den anderen Änderungen deutlich heraus, genauso wie die Verlagerung eines Teils der Dokumentation aus dem PowerPC-Bereich in den architekturunspezifischen Devicetree („Geräte-Baum)“. Die Hoffnung auf die endgültige Beseitigung eines Problems mit der neuen Funktion „RCU filename lookup“ zerschlug sich schon wenige Stunden nach Veröffentlichung des -rc5 [4].

Die Version 2.6.38-rc6 [5] fiel wieder kleiner aus, Torvalds hob dann auch nur die Beseitigung eines Speicherfehlers hervor, von dem zwar nur sehr wenige betroffen waren, der jedoch die Entwickler mehrere Wochen in Atem hielt. Daneben wurde noch alter Code aus dem iSCSI-Treiber target entfernt.

Nachdem Torvalds sich von seiner ersten (und nach seiner eigenen Ansicht auch letzten) „Night before Oscar party“ [6] erholt hatte, gab er auch noch 2.6.38-rc7 [7] frei. Diese Version fiel wieder etwas kleiner aus. Den Hauptanteil machten Fehlerkorrekturen aus, zum Beispiel die Rücknahme eines Patches, der bei Operationen mit dem TPM (Trusted Platform Module) [8] den Timeout auf den niedrigstmöglichen Wert setzt, wenn er mit 0 angegeben ist. Mit dem Patch sollten Fehler verhindert werden, die zu langen Startzeiten führen können. Der Kernel-Entwickler Ted T'so stieß damit jedoch auf Probleme, als die Operationen des TPM zu schnell auf einen Timeout liefen.

Daneben gab es noch Optimierungen an dem Treiber für Atheros WLAN-Chips ath5k, die ein schnelleres Umschalten der Kanäle ermöglichen.

Unterstützung für Notebooks von Samsung

Greg Kroah-Hartman kündigte auf der Linux Kernel Mailing List die Verfügbarkeit neuer Treiber an, die künftig die Spezialfunktionen aller bekannten Samsung-Notebooks unterstützen [9]. Insbesondere soll damit die Display-Hintergrundbeleuchtung regelbar sein, Tasten für die Steuerung der Leistungsstufen und für Sonderfunktionen nun auch funktionieren und Probleme mit dem Ein-/Ausschaltknopf für die WLAN-Schnittstelle der Vergangenheit angehören. Der Treiber befindet sich derzeit im Kernel-Zweig linux-next und wird voraussichtlich in 2.6.39 aufgenommen werden.

Ralink-Treiber

Kroah-Hartman war im Februar äußerst umtriebig. Nach einem Besuch bei Ralink in Taiwan kam in die Weiterentwicklung der Treiber für deren WLAN-Chips neuer Schwung [10]. Derzeit profitiert davon der rt2x00-Treiber, der um Unterstützung für aktuellere Chips erweitert wird.

Die Ralink-Entwickler werden künftig direkt die Treiber im Kernel pflegen. Bislang oblag dies der Community, Ralink stellte dieser lediglich den Code zur Verfügung. Kroah-Hartman hatte bei seinem Besuch mit den Entwicklern darüber gesprochen, wie eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Kernel-Entwicklern aussehen sollte.

Kurz erläutert: „Commit, Patch“

Änderungen am Quelltext einer Software werden meist als Patch bereitgestellt. Ein Patch enthält die Information, an welcher Stelle im ursprünglichen Quelltext Änderungen vorgenommen werden, sodass nicht die Verteilung des gesamten Quelltextes nach einer Änderung notwendig ist. Versionsverwaltungssysteme nutzen im allgemeinen Patches um Änderungen aufzunehmen und zu verteilen, dadurch kann die Menge der übertragenen Daten zwischen dem zentralen Repository und den lokalen Kopien der Entwickler verringert werden.

Commits beschreiben im Versionsverwaltungssystem Git Änderungen, die gegen einen Zweig (Branch) vorgenommen werden. Dieser enthält Informationen über den Urheber der Änderung, den Einreicher und eine kurze Beschreibung. Dazu kann ein Commit zum einen Patch beinhalten, aber es kann damit auch ein anderer Zweiges mit allen darin enthaltenen Commits wieder dem Hauptentwicklungszweig zugeführt werden, Was auch als Merge bezeichnet wird. Die meisten Commits aus Torvalds Feder zum Beispiel sind Merges, die die Zweige einzelner Entwickler oder ganzer Subsysteme in den offiziellen Kernel zurückführen.

|

Links

[1] http://lkml.org/lkml/2011/2/7/403

[2] http://lkml.org/lkml/2011/2/15/977

[3] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-12

[4] http://lkml.org/lkml/2011/2/16/100

[5] http://lkml.org/lkml/2011/2/21/433

[6] http://torvalds-family.blogspot.com/2011/02/pearls-before-swine.html

[7] http://lkml.org/lkml/2011/3/1/407

[8] http://de.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module

[9] http://www.pro-linux.de/news/1/16690/linux-treiber-fuer-samsung-notebooks.html

[10] http://www.pro-linux.de/news/1/16692/ralink-vervollstaendigt-linux-wlan-treiber.html

| Autoreninformation |

| Mathias Menzer

wirft gerne einen Blick auf die Kernel-Entwicklung, um mehr über die

Funktion von Linux zu erfahren und um seine Mitmenschen mit seltsamen

Begriffen und unverständlichen Abkürzungen verwirren zu können.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Daniel Nögel Im fünften Teil dieser Reihe (siehe freiesMagazin

02/2011 [1])

wurde die Fehlerbehandlung in Python besprochen. Darüber hinaus

wurde der Grundstein für eine kleine Musikverwaltung gelegt. Bisher

wurden Funktionen implementiert, die ein gegebenes Verzeichnis

rekursiv nach Musikdateien durchsuchen und dann deren ID-Tags

auslesen. In diesem Teil soll die Musikverwaltung um eine

Datenbank erweitert werden, die bequem durchsucht werden kann.

Die Datenbank

Als Datenbank wird in diesem Fall SQLite eingesetzt [2].

Bei SQLite handelt es sich um ein SQL-Datenbanksystem, das ohne

Server-Software auskommt und daher auch neben der

SQLite-Programmbibliothek selbst keine weitere Software auf dem

Zielrechner erfordert. SQLite unterstützt viele SQL-Sprachbefehle,

ist aber in einigen Bereichen simpler gehalten als beispielsweise

MySQL.

Für die Verwendung in Python muss neben der

SQLite-Programmbibliothek (sqlite3) noch die entsprechende

Python-Schnittstelle installiert werden. Diese findet sich in Ubuntu

beispielsweise im Paket python-sqlite2.

Das im letzten Teil erstellte Python-Skript soll nun um eine

Datenbankanbindung erweitert werden. Wer bei den Ergänzungen den

Überblick verliert, kann das fertige Skript musicdb.py auch direkt

herunterladen und dort die Änderungen nachvollziehen.

Die neuen Importe

Zunächst müssen einige Importe ergänzt werden:

import sqlite3

import subprocess

from optparse import OptionParser

import codecs

from textwrap import dedent

from random import shuffle

Hier werden eine ganze Reihe neuer Module und Funktionen eingeführt.

sqlite3 stellt schlicht die Schnittstelle zum SQLite-Datenbanksystem

bereit [3].

Bei subprocess handelt es sich um ein Modul, mit dem aus Python

heraus andere Prozesse gestartet werden können. Darüber hinaus

können mit dem Modul Signale an diese Prozesse gesendet werden oder

STDOUT bzw. STDERR ausgelesen werden. Auch das Schreiben nach STDIN

ist mit subprocess möglich [4].

In diesem Skript wird es später lediglich benötigt, um das

Medienwiedergabeprogramm Totem zu starten und einige MP3s damit

abzuspielen.

Das Modul optparse hält verschieden Werkzeuge bereit, um die

Optionen und Argumente von Skripten auszuwerten. Auch lassen sich

damit recht einfach Übersichten der möglichen Optionen

erstellen [5].

Neu ist das Modul codecs [6].

Mit dessen Funktion open() kann später bequem eine Datei mit einer

beliebigen Zeichenkodierung geschrieben werden.

Die Funktion dedent aus dem Modul textwrap wird später im Skript

dazu genutzt, eine mehrzeilige, eingerückte Zeichenkette ohne

Einrückungen ausgeben zu

können [7].

Einzig das Modul random sollte aus den vorherigen Teilen dieser

Reihe bereits bekannt sein. Es stellt verschiedene Zufallsfunktionen

zur Verfügung. Die Funktion shuffle durchmischt eine gegebene

Liste schlicht, sodass sich damit beispielsweise eine

Wiedergabeliste durchmischen

ließe [8].

Die Datenbankanbindung

Als nächstes soll nun die Datenbankanbindung des Skripts erstellt

werden. Diese besteht aus zwei Klassen: einer Cursor-Klasse und

einer Datenbank-Klasse. Beide Klassen verfügen aber über eine

Neuerung, die hier kurz erläutert werden soll.

Das Schlüsselwort with

Das Schlüsselwort with ist ein Sprachelement, das es seit Python

2.5 gibt [9]. Es wird

besonders häufig beim Arbeiten mit Dateien eingesetzt, weshalb es

auch an diesem Beispiel erörtert werden soll. Für gewöhnlich wird

beim Umgang mit Dateien ein Konstrukt wie das folgende benötigt:

handler = open("datei.txt", "r")

try:

print handler.read()

finally:

handler.close()

In Zeile 1 wird dabei eine Datei geöffnet und das daraus

resultierende Datei-Objekt an den Namen handler gebunden. In Zeile

3 wird der Inhalt der Datei ausgegeben. Der try...finally-Block

stellt sicher, dass das Datei-Objekt anschließend in jedem Fall

geschlossen wird – auch wenn beim Auslesen der Datei in Zeile 3

eventuell Fehler aufgetreten sind. Die Konstruktion

„Vorbereiten, Bearbeiten, Aufräumen“ ist allerdings auch in

anderen Zusammenhängen so häufig anzutreffen, dass ab Python 2.5 mit

with eine deutliche Vereinfachung für derartige Fälle eingeführt

wurde:

with open("datei.txt", "r") as handler:

print handler.read()

Auch hier wird zunächst die Datei open.txt zum Lesen geöffnet und

das daraus resultierende Datei-Objekt an den Namen handler

gebunden. Allerdings erfolgt die Zuweisung des Namens hier durch das

Schlüsselwort as. In Zeile 2 wird – wie gehabt – der Inhalt der

Datei ausgegeben. Damit sind die beiden Schritte „Vorbereiten“ und

„Bearbeiten“ abgehandelt. Das Aufräumen erfolgt mit dem Verlassen

der Kontrollstruktur, also am Ende des with-Blocks. Es muss nicht

explizit durchgeführt werden. Wie funktioniert das?

Seit Python 2.5 gibt es zwei neue spezielle Methoden, die Objekte

implementieren können: __enter__ und __exit__. Die Methode

__enter__ ist für die Vorbereitung zuständig und wird implizit

beim Betreten des with-Blocks aufgerufen. Der Rückgabewert dieser

Methode wird dann an den mit as angegebenen Namen gebunden –

oben also an den Namen handler. Die Methode __exit__ wird

beim Verlassen des with-Blocks aufgerufen – unabhängig davon, ob ein

Fehler aufgetreten ist oder nicht.

Diese Konstruktion wird im Folgenden auch für die Datenbank

verwendet. Da die SQLite-Schnittstelle für Python von Haus aus noch

keinen Gebrauch von diesem neuen Sprachmittel macht, wird es hier

selbst implementiert.

Der Cursor

SQLite kennt sogenannte Cursor, mit denen Datensätze in

Datenbanken ausgelesen und bearbeitet

werden [10].

In der Regel folgt auch das Arbeiten mit Cursorn dem Schema

„Vorbereiten, Bearbeiten, Aufräumen“, weshalb sich hier die

Verwendung der with-Anweisung empfiehlt.

Das bisherige Skript aus dem letzten Teil wird nun um diese

Klasse ergänzt:

class Cursor(object):

def __init__(self, connection):

self.connection = connection

def __enter__(self):

self.cursor = self.connection.cursor()

return self.cursor

def __exit__(self, type, value, traceback):

self.cursor.close()

Es handelt sich hierbei letztlich nur um einen sogenannten

„Wrapper“, der die Verwendung von SQLite-Cursorn mit with

ermöglicht. Später könnte ein Aufruf wie folgt aussehen:

with Cursor(connection) as cursor:

cursor.machetwas()

connection ist dabei eine Referenz auf ein

SQLite-Connection-Objekt, das eine offene Datenbankverbindung

verwaltet. In Zeile 1 wird nun zunächst eine Instanz der

Cursor-Klasse erstellt und connection als Parameter übergeben. In

der Methode __init__ wird die Referenz auf das Connection-Objekt

an das Attribut self.connection gebunden. Erst danach wird durch

den with-Block die Methode __enter__ des Cursor-Objektes

aufgerufen. Hier wird nun das SQLite-Cursor-Objekt durch den Aufruf

self.connection.cursor() erstellt. Das Objekt wird an das Attribut

self.cursor gebunden und mittels des Schlüsselwortes return

zurückgegeben. Da der Rückgabewert der Methode __enter__ in

with-Blöcken an den hinter as angegebenen Namen gebunden wird,

steht nun eine Referenz auf das SQLite-Cursor-Objekt unter

dem Namen cursor zur Verfügung. In Zeile 2 des Beispiels kann so

bequem auf das SQLite-Cursor-Objekt zugegriffen werden. Mit dem

Verlassen des with-Blocks würde schließlich die Methode __exit__

aufgerufen werden, in der das Cursor-Objekt korrekt geschlossen wird.

Noch einmal zur Erinnerung: Die Cursor-Klasse fungiert hier

lediglich als Wrapper.

Ohne sie sähe jeder Zugriff auf SQLite-Cursor wie folgt aus:

cursor = connection.cursor()

try:

cursor.machetwas()

finally:

cursor.close()

Die Datenbankklasse

Als nächstes soll nun die eigentliche Datenbankanbindung realisiert

werden:

class DatabaseConnector(object):

def __enter__(self):

path = os.path.dirname(os.path.abspath((__file__)))

self.db_path = os.path.join(path, "music.db")

if not os.path.exists(self.db_path):

self.create_database()

self.connection = sqlite3.connect(self.db_path)

self.connection.row_factory = sqlite3.Row

return self

def __exit__(self, type, value, traceback):

self.connection.close()

def create_database(self):

sql = u"""

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mp3s (

id INTEGER PRIMARY KEY,

artist STRING,

title STRING,

album STRING,

length INT,

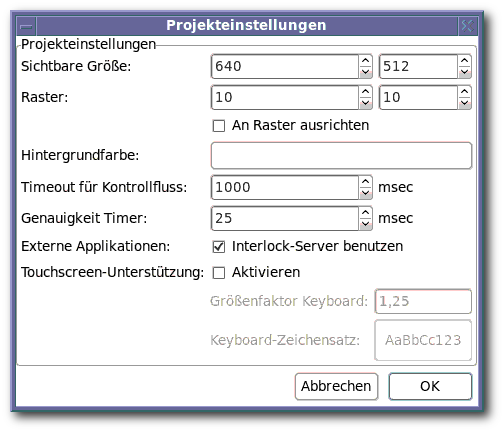

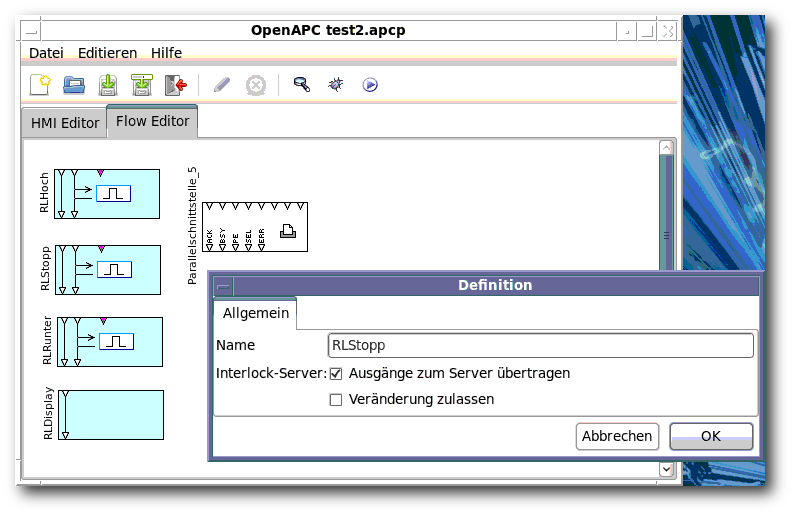

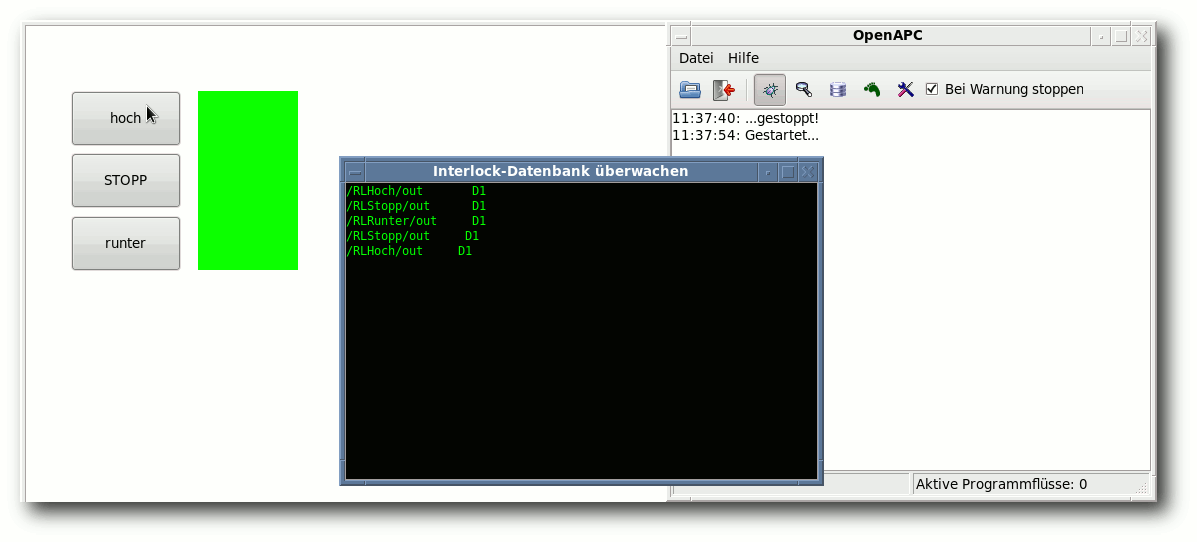

path STRING UNIQUE