Zur Version ohne Bilder

freiesMagazin September 2013

(ISSN 1867-7991)

Fedora 19

Fedora 19 enthält eine Vielzahl von Neuerungen, von denen die wichtigsten im Laufe des Artikels erwähnt und, soweit möglich, auch ausprobiert werden. Hauptsächlich wird auf die Desktopumgebungen Mate und KDE eingegangen. Auf GNOME, das ohne Hardware-3D-Beschleunigung nur auf sehr schnellen Rechnern noch akzeptabel läuft, wird verzichtet, stattdessen wird ein Blick auf Cinnamon riskiert, das jedoch leider das gleiche Problem hat. (weiterlesen)

Steam

Passt ein Artikel über Steam überhaupt in dieses Magazin? Gerade weil Valve mit Steam für Linux nicht nur positives Feedback erhalten hat, sollen die Vor- und zu einem Teil auch die Nachteile zum anstehenden zehnten Geburtstag als Diskussionsgrundlage dargestellt werden. Vor allem an der Frage, ob Steam der Linux-Community eher hilft oder schadet, scheiden sich die Geister. (weiterlesen)

Little Inferno

Es ist kalt im Land, sehr kalt. Seit Jahren schon schneit es vom Himmel herab und will gar nicht mehr aufhören. Dicke Wocken hängen über der Stadt und lassen die Sonne nicht mehr erscheinen. Aber glücklicherweise gibt es ja „Little Inferno Entertainment Fireplace”, den tollen, neuen Kamin fürs Wohnzimmer. Einfach den Katalog durchstöbern, Dinge bestellen und im Kamin verbrennen – und schon wird einem warm ums Herz. Das ist Little Inferno, das Spiel! (weiterlesen)

Zum Index

Linux allgemein

Fedora 19

Der August im Kernelrückblick

Anleitungen

960-Grid-System – Eine CSS-Bibliothek

Software

Liquid prompt – Eine erweiterte Prompt

Steam – Fluch oder Segen?

Little Inferno

Community

Rezension: Einführung in Python 3

Rezension: Rapid Android Development

Rezension: Android 4 - Praxisbuch

Magazin

Editorial

Leserbriefe

Veranstaltungen

Vorschau

Konventionen

Impressum

Zum Index

Neuer Programmierwettbewerb

Zum Ende des Jahres gibt es bei freiesMagazin immer einen Programmierwettbewerb –

jetzt schon im fünften Jahr. Da Organisator Dominik Wagenführ sich nicht

einig werden kann, welche Aufgabe es dieses Jahr werden soll, gibt es

diesmal vorab eine Abstimmung.

Aufgabe 1: Las Vegas

Vorlage für die Aufgabe ist das Spiel „Las Vegas” von Alea. Es spielen zwei

Spieler gegeneinander. Auf dem Tisch liegen 6 Kasinos mit

unterschiedlichen Geldbeträgen. Jeder Spieler erhält 8 Würfel plus 4

neutrale (weiße) Würfel. Die Spieler würfeln abwechselnd alle Würfel. Sie

gruppieren diese nach Augenzahl und lege alle Würfel einer Augenzahl

(egal, ob Spielerfarbe oder neutral weiß) auf das Kasino mit

entsprechender Nummer. Wenn alle Würfel ausgelegt sind, wird gewertet. Der

Spieler mit den meisten Würfeln erhält den Geldschein mit dem höchsten

Wert, der zweite mit dem zweithöchsten etc. Bei Gleichstand bekommt keine

Partei etwas. Hat weiß die Mehrheit, geht der Schein an die Bank.

Aufgabe ist es, einen Bot für diese Aufgabe zu schreiben. Die

Taktik-Anforderungen sind sehr gering, der Programmieraufwand ggf. etwas

höher.

Aufgabe 2: Tron Lightcycle Race

In dem Sci-Fi-Film Tron gibt es auch sogenannte „Light Cycle Races“

(Lichtrennen).

Die Aufgabe wäre es, ein Lichtrennen zu programmieren, in dem zwei Bots

gegeneinander antreten. An Befehlen gibt es nur Rechts, Links oder

Geradeaus. Jede Runde bewegt sich der Bot automatisch ein Feld vorwärts.

und hinterlässt einen Lichtschweif. Fährt man in den eigenen oder den

eines Gegners, hat man verloren. Ziel des Spiels ist es also, den Gegner

einzukreisen und ihm den möglichen Spielraum zu nehmen. Wenn Zeit besteht,

würde der Wettbewerb noch um eine Boost-Option und eine Rakete erweitert

werden.

Die Taktik- und Programmier-Anforderungen sind bei Tron recht hoch.

Abstimmung

Jeder kann bei der Umfrage mitmachen, wobei wir nach (potentiellen)

Wettbewerbsteilnehmern und normalen Lesern, die Interesse am Wettbewerb

haben, unterscheiden wollen. Zusätzlich können natürlich auch eigene Ideen

für eine Programmieraufgabe angebracht werden. Die Abstimmung [1]

läuft bis zum 8. September 2013.

Der Wettbewerb selbst wird vermutlich erst wieder im Dezember starten, da

der Organisator zuvor bis Oktober ausgelastet ist.

Und nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe.

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Links

[1] http://www.freiesmagazin.de/20130825-welche-aufgabe-soll-beim-naechsten-programmierwettbewerb-gestellt-werden

Das Editorial kommentieren

Zum Index

von Hans-Joachim Baader

Fedora 19 [1] enthält

eine Vielzahl von Neuerungen, von denen die wichtigsten im

Laufe des Artikels erwähnt und, soweit möglich, auch ausprobiert werden.

Hauptsächlich wird auf die Desktopumgebungen Mate und KDE eingegangen. Auf

GNOME, das ohne Hardware-3D-Beschleunigung nur auf sehr schnellen Rechnern noch

akzeptabel läuft, wird verzichtet, stattdessen wird ein Blick auf Cinnamon

riskiert, das jedoch leider das gleiche Problem hat.

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Fedora 19“ erschien erstmals bei

Pro-Linux [2].

Überblick

Wie immer sei angemerkt, dass es sich hier nicht um einen Test der

Hardwarekompatibilität handelt. Es ist bekannt, dass Linux mehr Hardware

unterstützt als jedes andere Betriebssystem, und das überwiegend bereits im

Standard-Lieferumfang. Ein Test spezifischer Hardware wäre zu viel Aufwand für

wenig Nutzen. Falls man auf Probleme mit der Hardware stößt, stehen die

Webseiten von Fedora zur Lösung bereit.

Da eine Erprobung auf realer Hardware nicht das Ziel des Artikels ist, werden

für den Artikel drei identische virtuelle Maschinen, 64 Bit, unter KVM

mit

jeweils 1 GB RAM verwendet.

Installation

Fedora kann von DVD, Live-CDs oder minimalen Bootmedien installiert werden.

Natürlich kann man aus einem ISO-Image auch ein USB-Medium für die Installation

erstellen. Die Live-CDs, die es in den Varianten GNOME, KDE, LXDE und Xfce sowie

einigen weiteren Spins gibt, sind aufgrund ihres geringen Umfangs eher eine

Notlösung für die Installation, denn es fehlen dann unter anderem LibreOffice

und Übersetzungen. Zwar erfolgt die Installation binnen Minuten, da hierbei

offenbar mehr oder weniger nur ein

Abbild der CD auf die

Platte geschrieben

wird, aber für normale, vollständige Installationen sind die DVD oder das

minimale Image vorzuziehen, bei dem die eigentliche Distribution über das Netz

installiert wird.

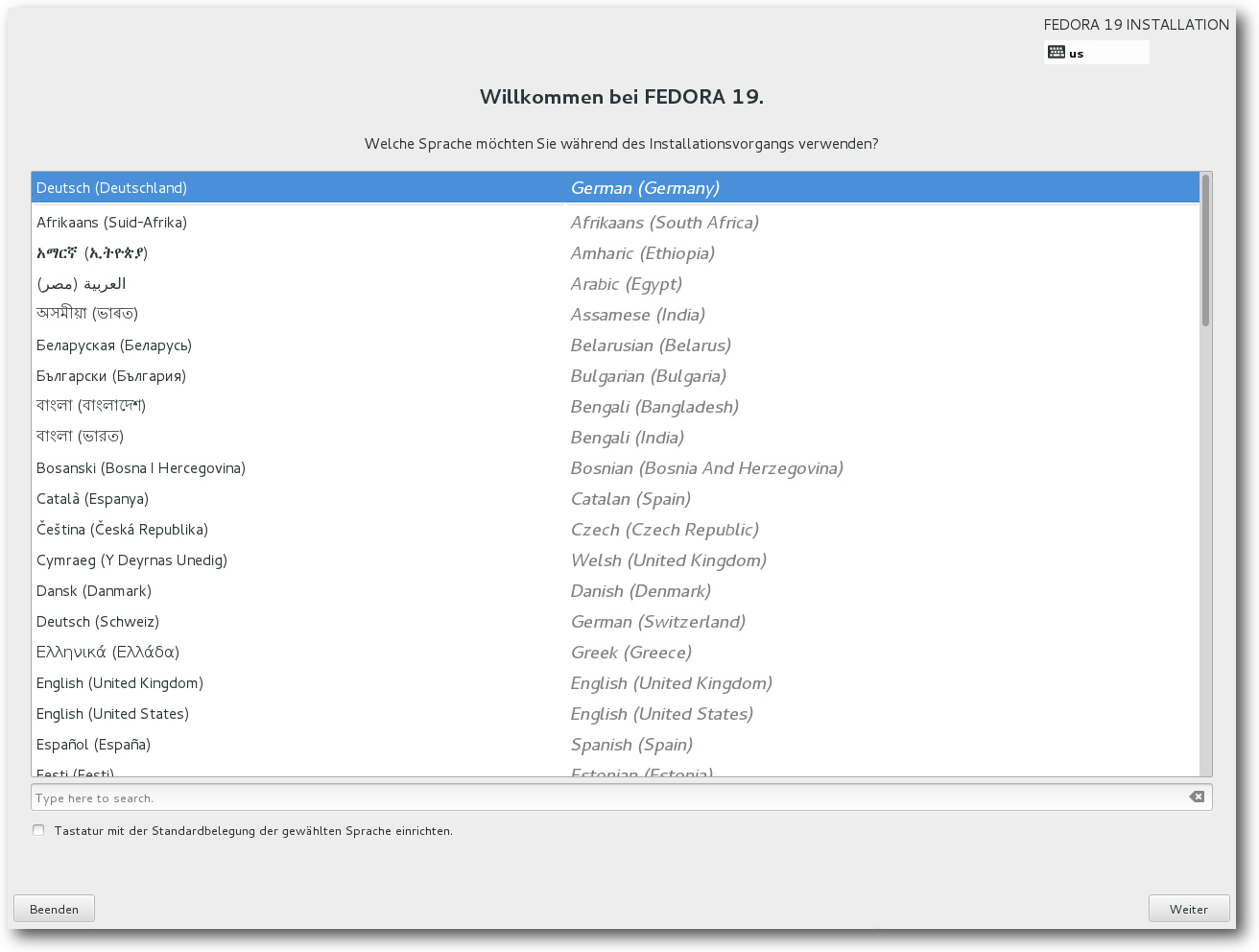

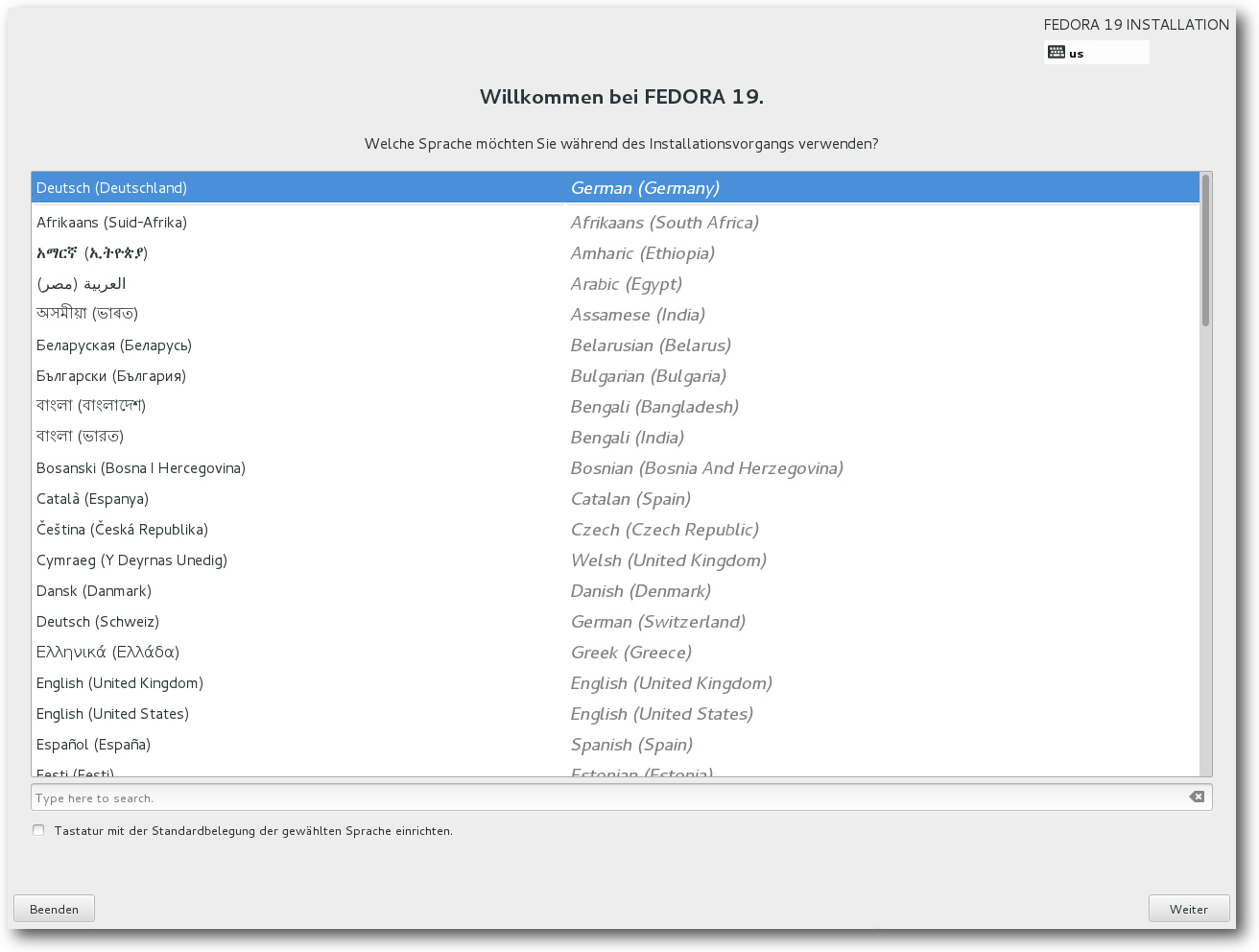

Sprachauswahl auf der Boot-DVD.

Die Installation von Fedora erfordert mindestens 786 MB RAM, wie schon in

Version 18. Mit weniger als 768 MB ist die Installation noch mit Einschränkungen

möglich. Für den Betrieb wird mehr als ein GB empfohlen, was aber allenfalls für

ziemlich alte Rechner zu einem Problem wird.

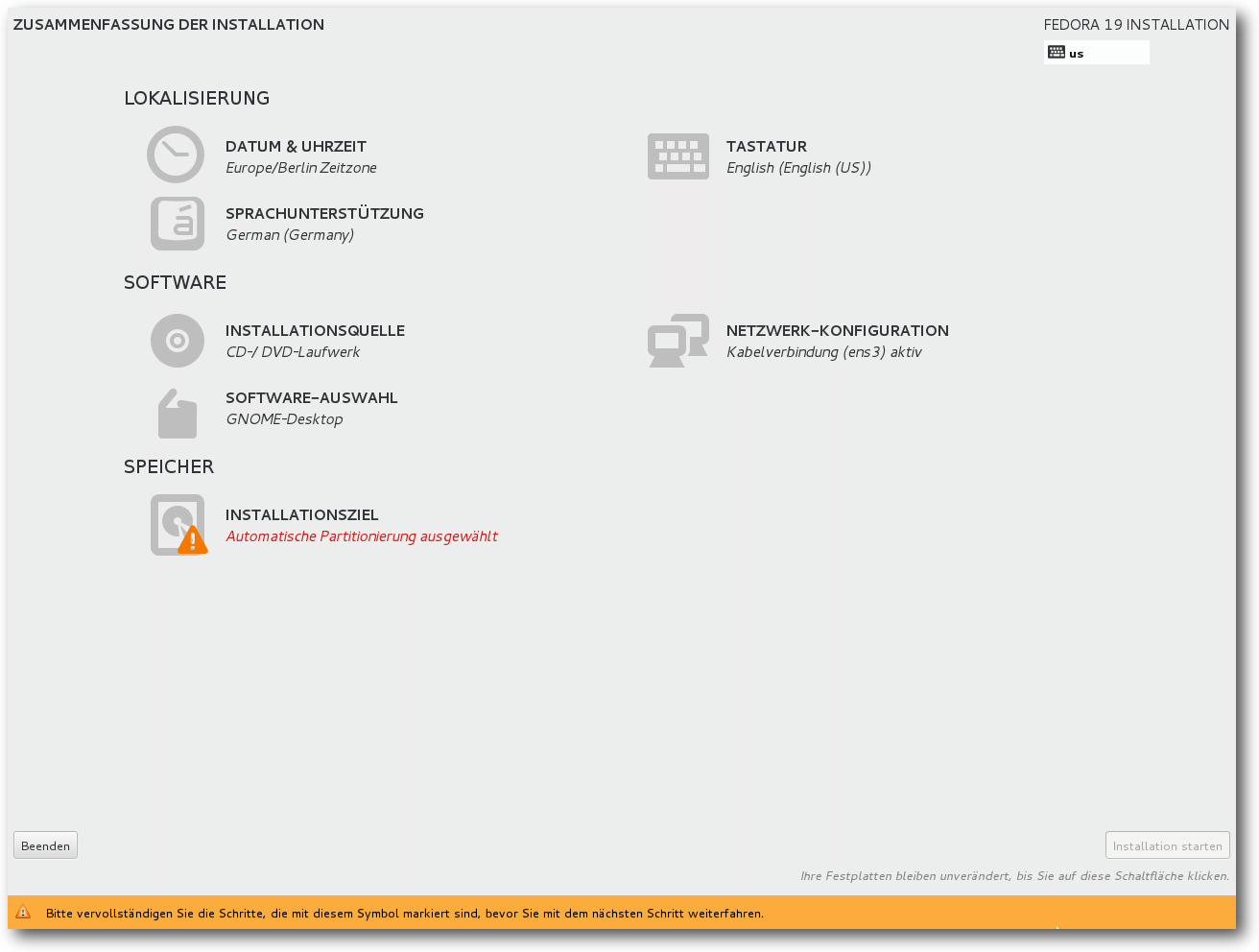

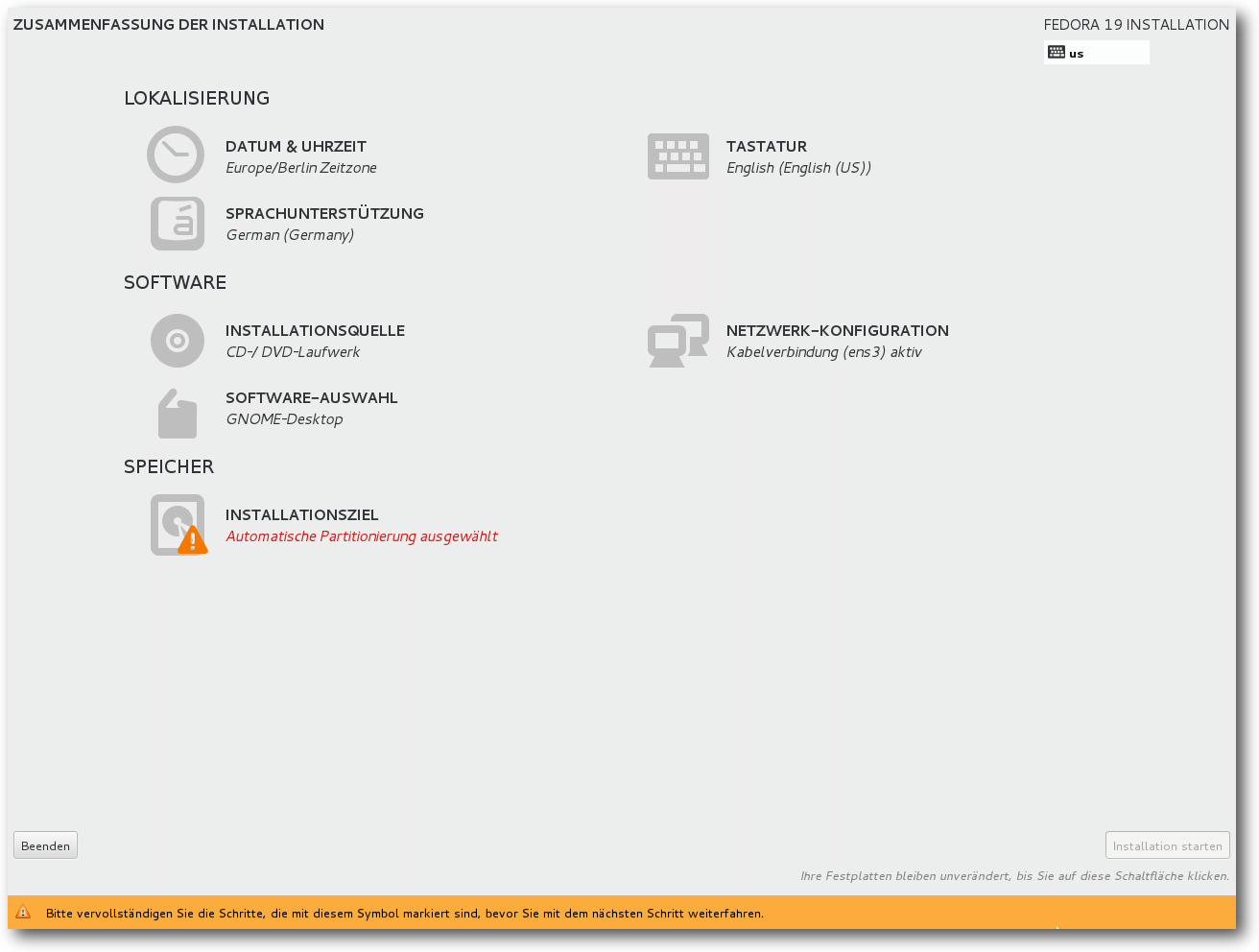

Übersichtsseite der Installation.

Nachdem in Fedora 18 das Installationsprogramm Anaconda gründlich überarbeitet

und seine Oberfläche völlig neu geschrieben [3]

wurde, stehen dieses Mal lediglich

kleinere Verbesserungen zu Buche. Die Installation beginnt mit der

Sprachauswahl,

bei der interessanterweise Deutsch als Voreinstellung angeboten

wird. Woher der Installer diese Vorauswahl bezieht, bleibt unklar.

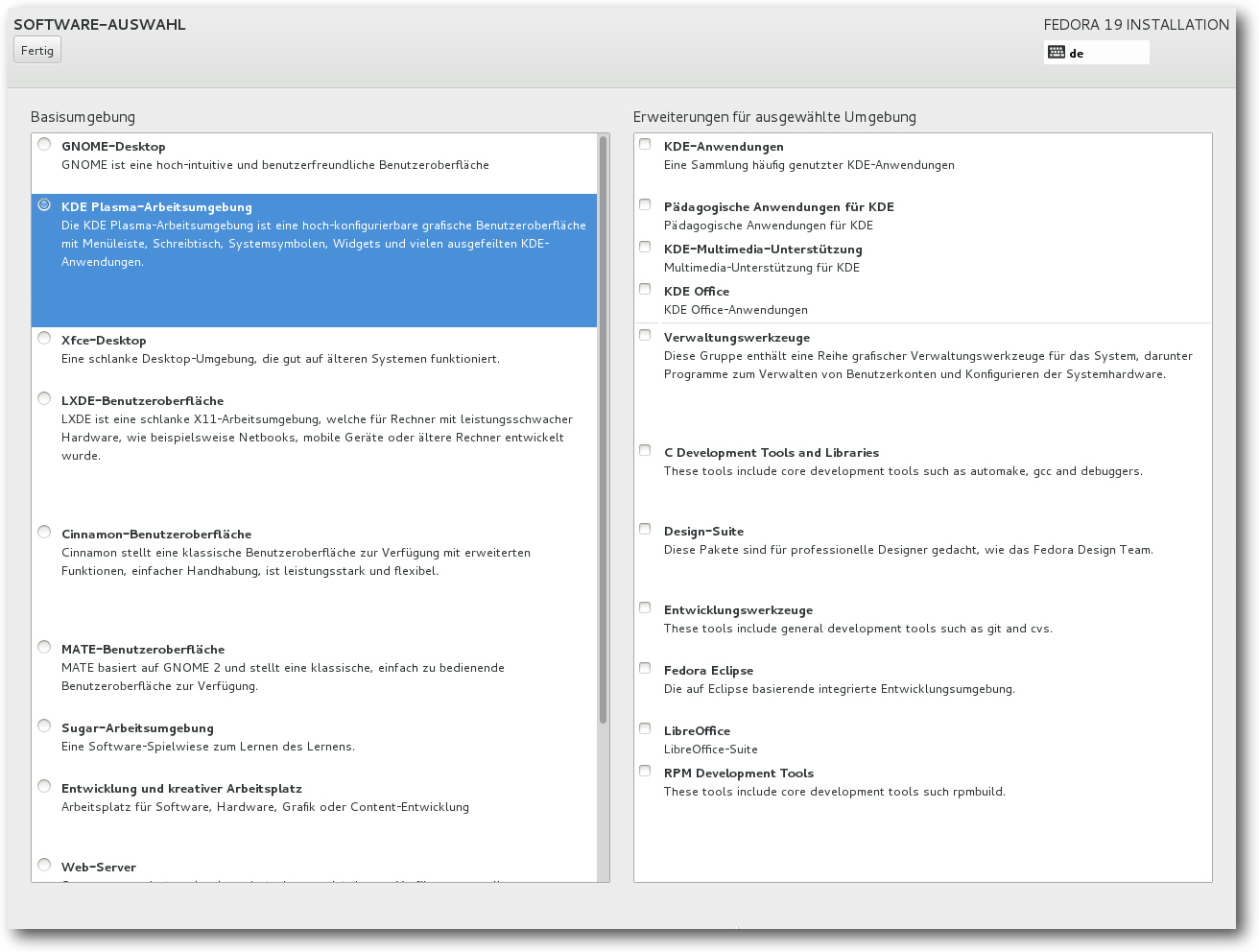

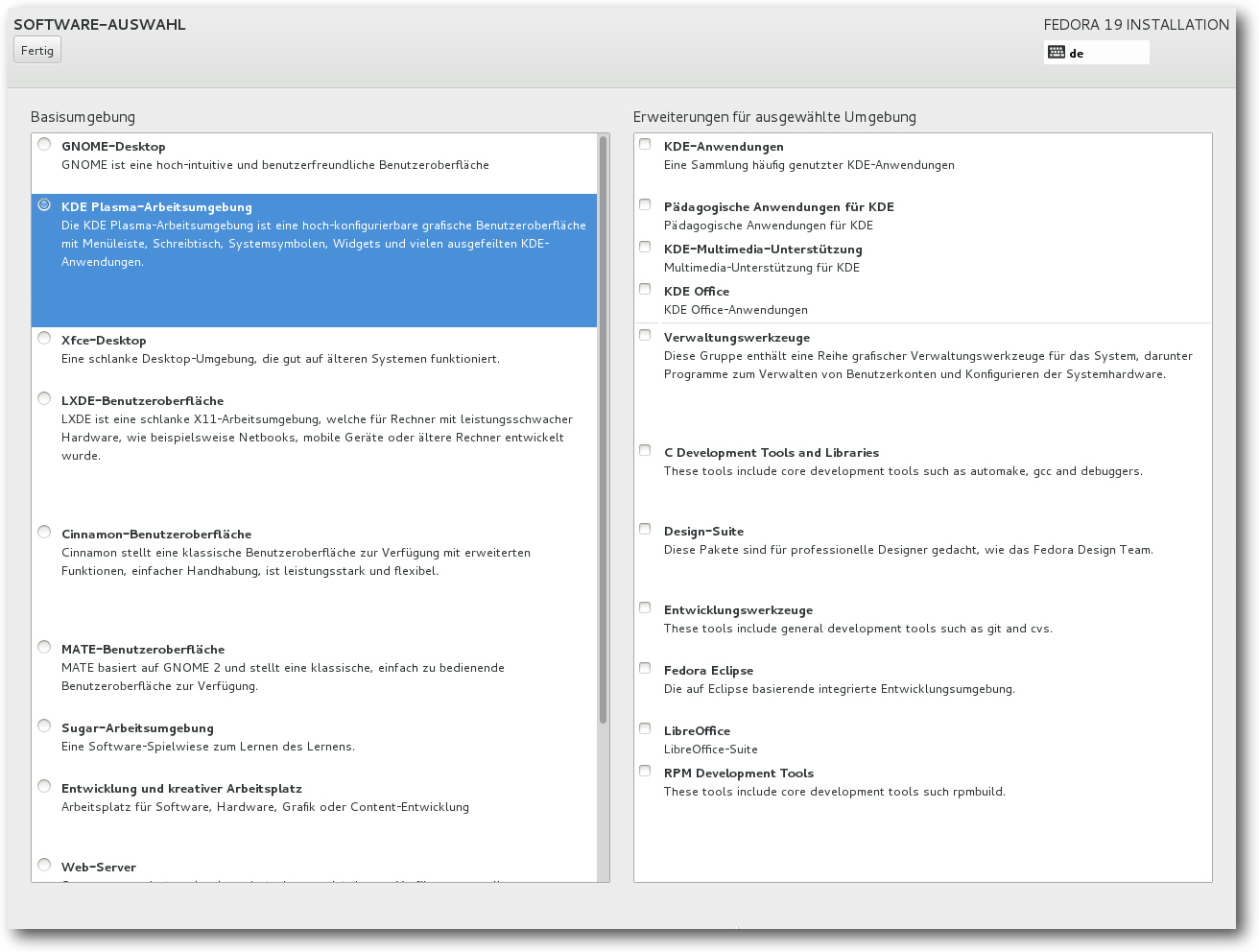

Software-Auswahl.

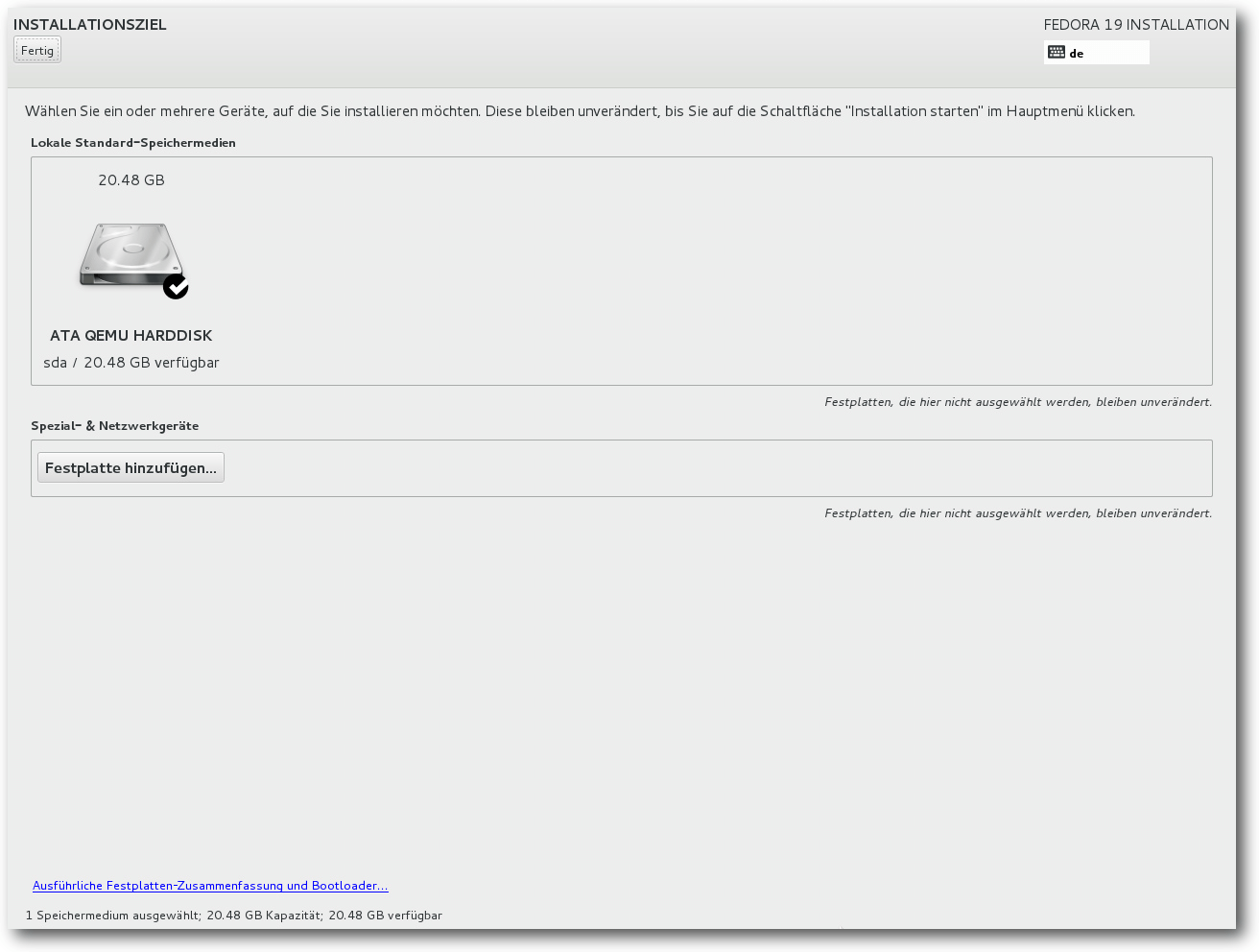

Danach gelangt man zur Übersichtsseite, die sich gegenüber Fedora 18 ein wenig

verändert hat. Hier ermittelt das Installationsprogramm im Hintergrund bereits

einige Dinge, es steht einem aber frei, diese abzuändern, und zwar weitgehend in

beliebiger Reihenfolge. Alle Punkte, die vom Benutzer zwingend noch bearbeitet

werden müssen, sind mit einem gelben „Warndreieck“ markiert. Die einzige

zwingende Aktion ist meist die Auswahl des Installationsziels. Die erkannten

Festplatten

werden durch ein Icon angezeigt. Dieses enthält

nun im Gegensatz zu

Fedora 18 auch den Gerätenamen (/dev/sda usw.), so dass sich auch Geräte

unterscheiden lassen (zumindest für Experten), die identische

Modellbezeichnungen haben.

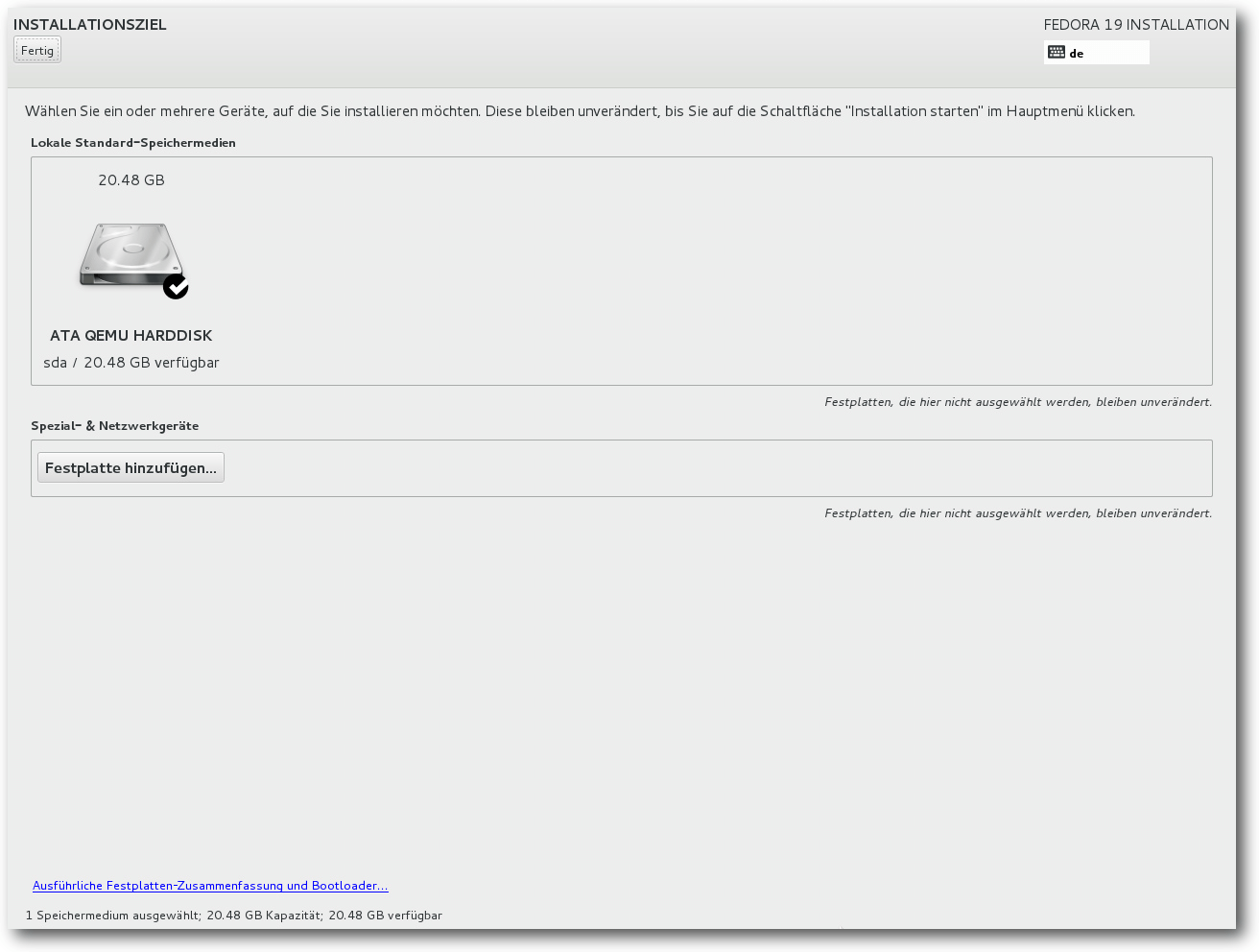

Auswahl der Partitionierungsmethode.

Man muss nun nicht mehr zwingend die Installationsquelle auswählen, da das

Installationsprogramm nun korrekt annimmt, dass man von der DVD installieren

will, wenn man von dieser gebootet hat. Zu empfehlen ist noch die Auswahl der

Tastaturbelegung. Hinter diesem Icon stehen alle Optionen zur Verfügung,

einschließlich ungewöhnlicher Belegungen und Feineinstellungen.

Auch die Software-Auswahl sollte man sich noch ansehen, zumindest wenn man nicht

GNOME, sondern eine andere Oberfläche installieren will. Es ist aber auch

nötig, häufig benötigte Anwendungen wie LibreOffice explizit auszuwählen, sonst

werden sie nicht mit installiert.

Bei der Partitionierung sind die gewohnten Optionen wie die Verschlüsselung der

gesamten Festplatte oder einzelner Partitionen, RAID und LVM vorhanden. Auch das

Dateisystem Btrfs wird wieder unterstützt, sogar mit seinen spezifischen

Funktionen wie Subvolumes. Wer die automatische Partitionierung wählt, erhält ab

dieser Version eine Auswahl zwischen „normalen“ Partitionen, einer

LVM-Installation und einer Btrfs-Installation. Die beiden letzteren legen eine

500 MB große,

mit dem Dateisystem ext4 formatierte

/boot-Partition an. Bei LVM wird der restliche Speicher

als Root-Partition verwendet, mit btrfs wird eine separate /home-Partition

angelegt, die sich aber aufgrund der besonderen Eigenschaften von Btrfs den

Plattenplatz mit der Root-Partition teilt. Im Endeffekt ist diese Lösung noch

flexibler als LVM.

Neu ist in Fedora 19 die Möglichkeit, Speichermedien zu nutzen, die über Fiber

Channel over Ethernet (FCoE), iSCSI oder Multipath eingebunden werden. Für

Verwirrung sorgte bei mir der Versuch, eine bereits formatierte Festplatte

nochmals komplett für eine Neuinstallation zu verwenden. Es war letztlich

machbar, aber nicht ganz intuitiv.

Während die Installation dann im Hintergrund läuft, muss man das Root-Passwort

setzen und kann optional auch Benutzer anlegen.

Wer bereits Fedora 18 installiert hat, kann mit dem Programm fedup auf Version

19 aktualisieren. Üblicherweise bezieht man dabei die ca. 1400 zu

aktualisierenden Pakete über das Netz, aber auch andere Quellen sind möglich.

Das Update auf Fedora 19 wurde für diesen Artikel nicht getestet. Man muss aber

darauf achten, dass das Update das mehr als 300 MB große Bootimage an einem Ort

ablegt, an dem genug Platz vorhanden ist.

Ausstattung

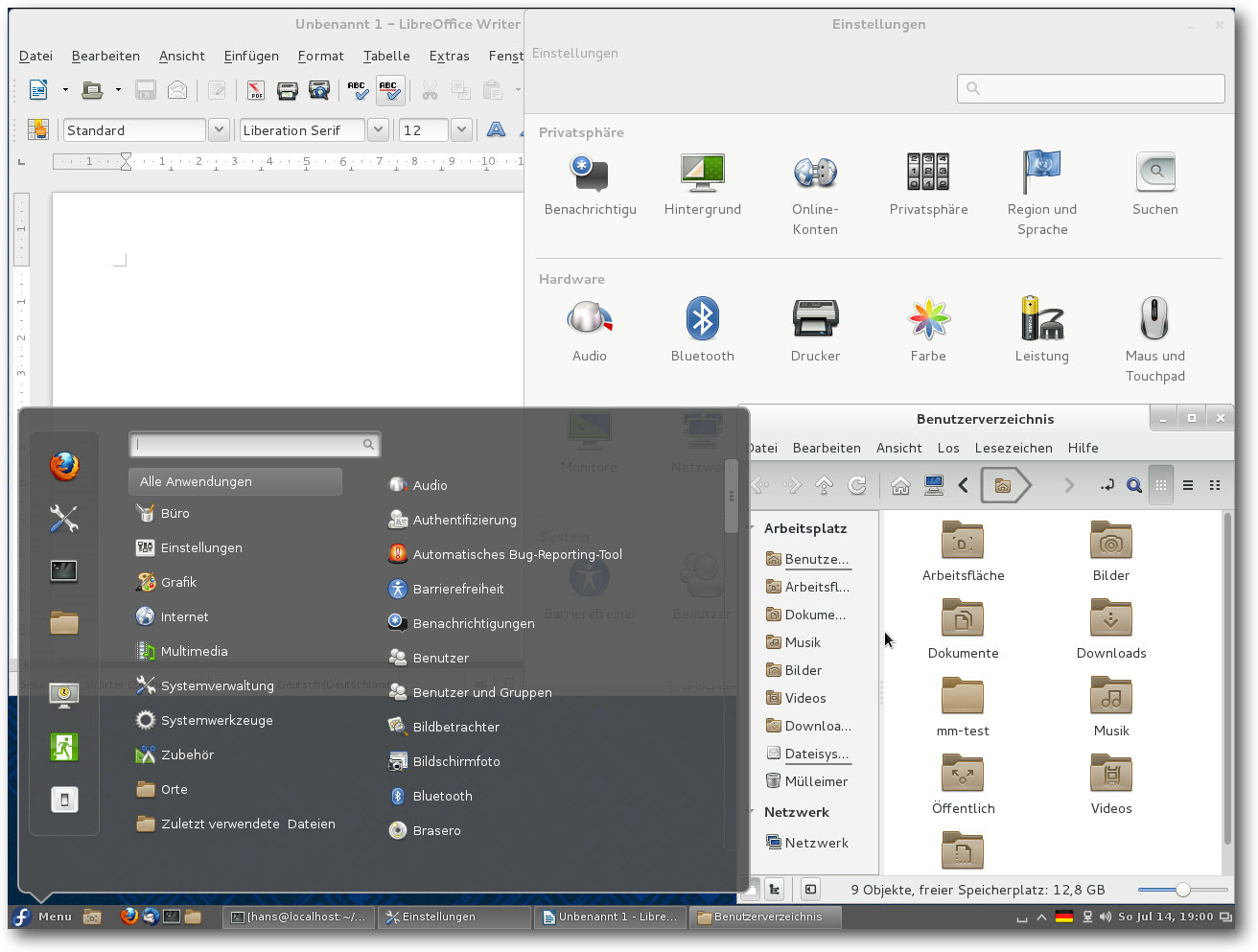

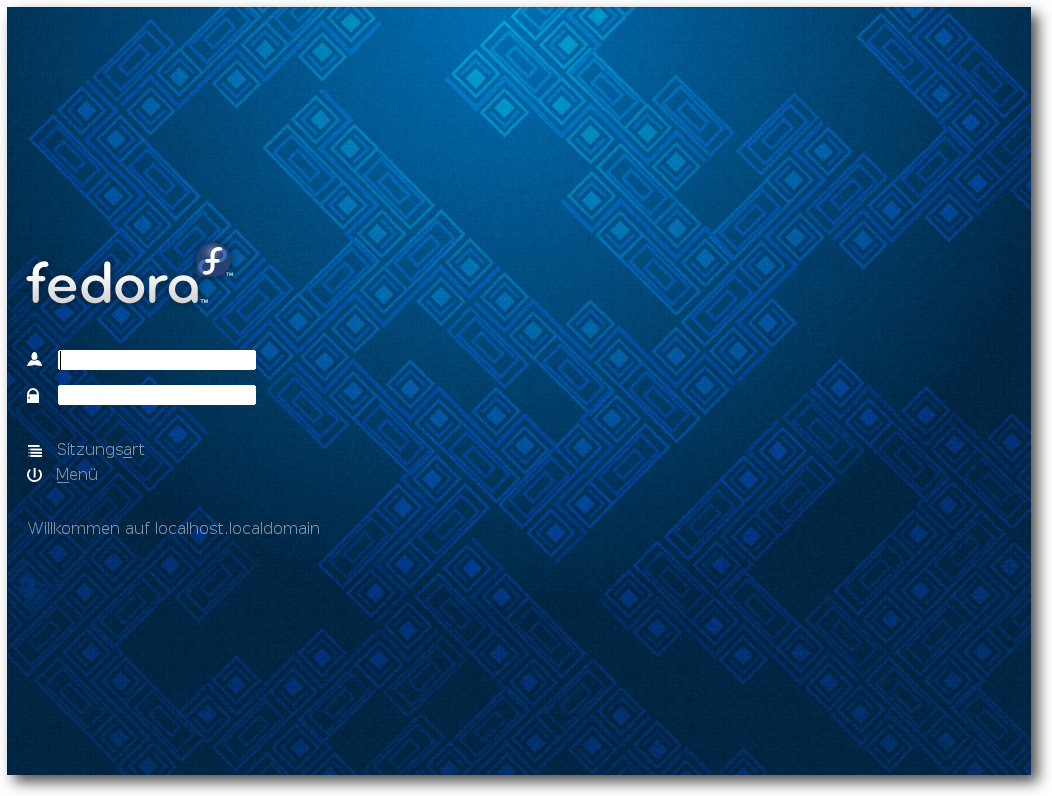

Nach der Installation ist keine weitere Konfiguration erforderlich. Es startet

direkt der Login-Manager, der die ausgewählte Desktopumgebung startet. Der Login

Manager von GNOME hat, so wie er von der DVD installiert wird, einen Fehler, der

dazu führt, dass keine Passworteingabe angezeigt wird. Durch Auswahl eines

Benutzers aus der Combobox lässt sich das Problem umgehen. Mit einem der ersten

Online-Updates wurde es behoben.

Login im Display-Manager von Mate.

Unter den zahlreichen Neuerungen in Fedora 19 [1]

findet man neue und aktualisierte

Programme für die Modellierung und den 3D-Druck, darunter OpenSCAD, Skeinforge,

SFACT, Printrun und RepetierHost. Für Entwickler gibt es den Developer's

Assistant, OpenShift Origin für die Verwaltung von Clouds, die populäre

Javascript-

Plattform node.js zum Erstellen von skalierbaren Netzwerkanwendungen,

Ruby 2.0.0 und Ruby 1.9.3 und die visuelle Entwicklungsumgebung Scratch.

Wer viele Rechner automatisiert installieren will, kann jetzt auch Syslinux

anstelle von GRUB als Bootloader einsetzen. Systemd wurde in vielen Punkten

verbessert. Unter anderem lassen sich die Einstellungen von Diensten ohne

Neustart ändern. Fedora 19 bietet Checkpoint & Restore, womit sich ein Prozess,

beispielsweise zur Lastverteilung, auf einen anderen Rechner migrieren lässt.

Auch eine virtuelle Maschine kann mitsamt ihrer virtuellen Festplatte verschoben

werden, ohne dass ein gemeinsamer Speicher für Ausgangs-

und Zielrechner

existieren muss. OpenStack, eine freie Verwaltungssoftware für private und

hybride Clouds, wurde in der neuen Version „Grizzly“ aufgenommen. In Fedora 19

sind zusätzlich zu den Standardkomponenten von OpenStack auch die Projekte Heat

und Ceilometer verfügbar. Erstmals findet man auch die open-vm-tools, eine freie

Implementierung der VMware-Tools, im Archiv.

OpenLMI, eine gemeinsame Infrastruktur zur Verwaltung von Linux-Systemen, ist

nun enthalten. Die neuen „High Availability Container Resources“ erweitern die

Hochverfügbarkeitslösung Corosync/Pacemaker um Container in virtuellen

Maschinen. Für Kerberos-Administratoren vereinfacht sich die Einrichtung von

Client-Systemen.

Der Kernel in Fedora 19 ist derzeit Version 3.9. Als Desktop-Umgebungen stehen

unter anderem KDE SC 4.10, GNOME 3.8, Xfce 4.10, Mate 1.6, LXDE und Sugar zur

Verfügung.

Fedora 19 startet subjektiv etwa genauso schnell wie sein Vorgänger. Würde man

es genau messen, könnte man möglicherweise eine kleine Beschleunigung

feststellen, da Fedora jetzt den Inhalt der Initial Ramdisk optimiert. Das führt

dazu, dass nur noch Treiber eingebunden werden, die für diesen Rechner benötigt

werden. Dass dieses Verfahren fragil und sein Nutzen fragwürdig ist, muss wohl

nicht extra betont werden. Ändert sich die Hardware-Ausstattung des Rechners in

einer Weise, die auf den Bootvorgang Einfluss hat, muss man die Initial Ramdisk

mit dracut --regenerate-all --force neu erstellen, möglicherweise von der

Rettungs-Ramdisk aus. Man kann dieses Verhalten abstellen, indem man das Paket

dracut-nohostonly installiert.

Wie immer ist SELinux eingebunden und aktiviert. Als normaler Benutzer merkt man

überhaupt

nichts davon, solange die Konfiguration korrekt ist. In Fedora 19 wie

auch in der Vorversion trat kein sichtbares Problem im Zusammenhang mit SELinux

auf. Für den Fall, dass ein Problem auftritt – sei es nach der Installation von

zusätzlicher Software oder anderen Änderungen – steht ein Diagnosewerkzeug zur

Verfügung.

KDE benötigt in Fedora 19 direkt nach dem Start mit einem geöffneten

Terminal-Fenster etwa 500 MB RAM, Cinnamon 550 MB und Mate 270 MB. Bei der

Geschwindigkeit sollte sich

kein nennenswerter

Unterschied zwischen den Desktops

feststellen lassen, sofern genug RAM vorhanden ist und die sonstigen

Voraussetzungen erfüllt sind. Beim Test unter Qemu musste für GNOME und Cinnamon

leider auf das Software-3D-Rendering zurückgegriffen werden, was einige

Einschränkungen zur Folge hatte. Es gibt aber immer noch Hoffnung, dass eine

künftige Version von Qemu auch Hardware-3D unterstützt. Die Angaben zum

Speicherverbrauch sind nur als Anhaltswerte zu sehen, die sich je nach Hardware

und Messzeitpunkt erheblich unterscheiden können.

Cinnamon

GNOME 3.8 ist der Standard-Desktop von Fedora 18, wenn man nicht ausdrücklich

KDE, Xfce, LXDE oder etwas anderes auswählt. Die vielleicht am sehnlichsten

erwartete Änderung in GNOME 3.8 ist der Classic-Modus, der sich wieder eng an

die Bedienung von GNOME 2 anlehnen soll. Technisch baut der Classic-Modus aber

vollständig auf die modernen Features von GNOME 3 auf. Im Grunde handelt es sich

nur um die GNOME-Shell, die mittels einiger Erweiterungen angepasst wurde.

Anstelle von GNOME betrachtet dieser Artikel jedoch einmal Cinnamon, den von

Linux Mint initiierten Fork der GNOME-Shell. Cinnamon besitzt keinen

Classic-Modus, sondern ist in jeder Einzelheit darauf bedacht, möglichst eng am

Verhalten von GNOME 2 zu bleiben. Das ist den Entwicklern in frappierender Weise

gelungen. Allerdings wurde das in GNOME 2 übliche obere und untere Panel zu

einem einzigen zusammengefasst und am unteren Bildschirmrand eingeblendet, was

vom Aussehen mehr an KDE erinnert. Auch das Menü wurde erneuert, enthält aber

immer noch die klassischen Kategorien von Anwendungen.

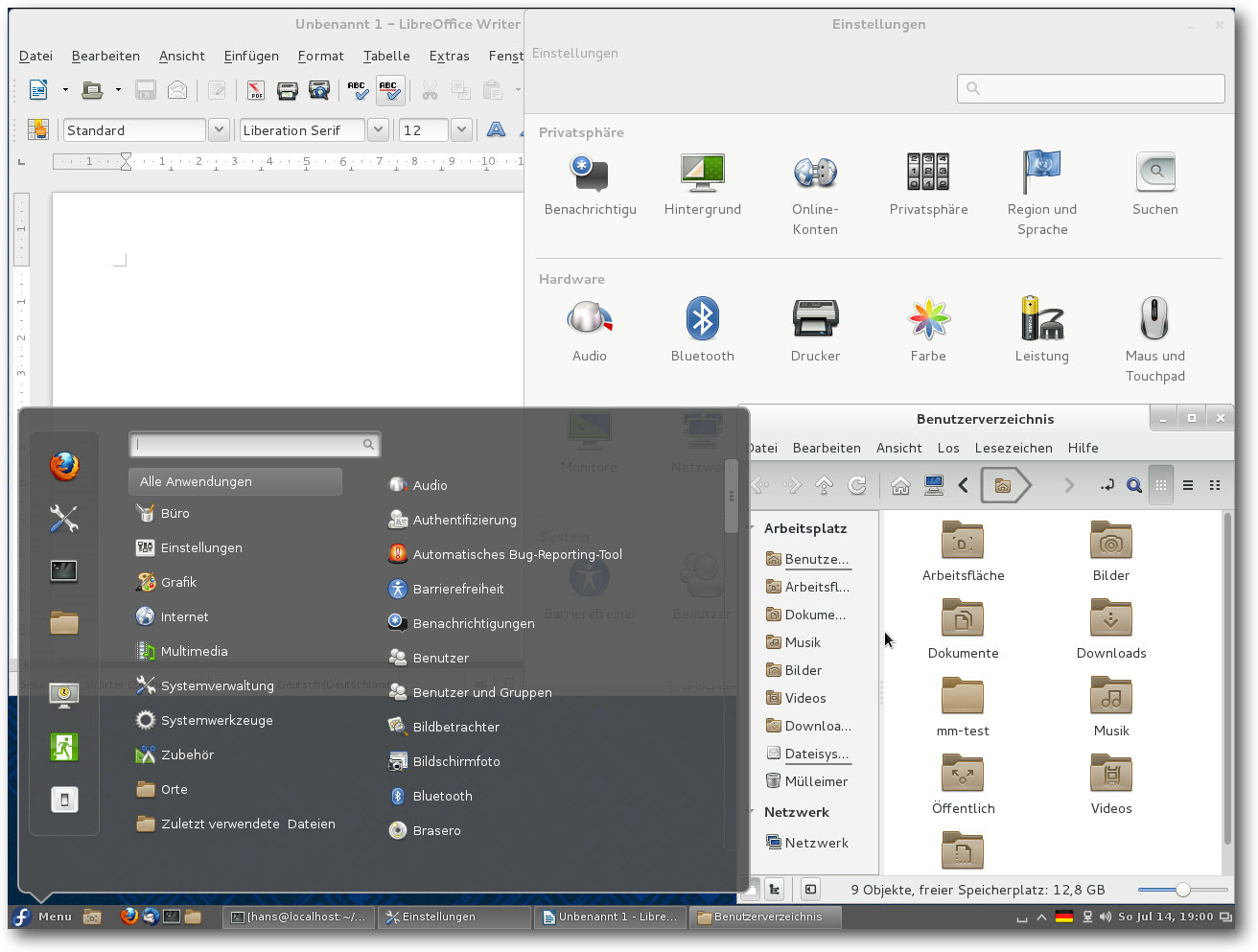

Cinnamon 1.9-Desktop mit einigen Applikationen.

Der Standard-Webbrowser unter Cinnamon ist Firefox 22.0. Der Dateimanager Nemo,

eine Cinnamon-Abspaltung des GNOME"=Dateimanagers Files (ehemals Nautilus),

bewahrt die Funktionen, die in GNOME entfernt wurden, darunter

die Möglichkeit,

mehr als eine Ansicht zu öffnen, die Baumansicht auf einer Seite und das Suchen,

während man Zeichen eingibt.

Die GNOME-Shell und somit auch Cinnamon können dank Software-Rendering auf jeder

Hardware laufen, auch wenn keine Hardware-Beschleunigung zur Verfügung steht.

Das Software-Rendering ist einigermaßen schnell und durchaus noch benutzbar,

doch wird man es wohl kaum ertragen, wenn man keinen sehr schnellen

Prozessor

hat. Die Situation bessert sich mit einem Mehrkern-Prozessor, doch Videos wird

man damit wohl nicht in brauchbarer Geschwindigkeit abspielen können. Jedenfalls

war es in diesem Test nicht möglich.

KDE

KDE ist in Version 4.10 enthalten, aber seit Fedora 18 nur noch als „Spin“ mit

einer KDE-Live-CD. Zur Installation muss man die Fedora-Installations-DVD

verwenden und bei der Software-Auswahl KDE und die benötigten Anwendungen

auswählen. Den Umfang der installierten KDE-Anwendungen bestimmt man damit

selbst.

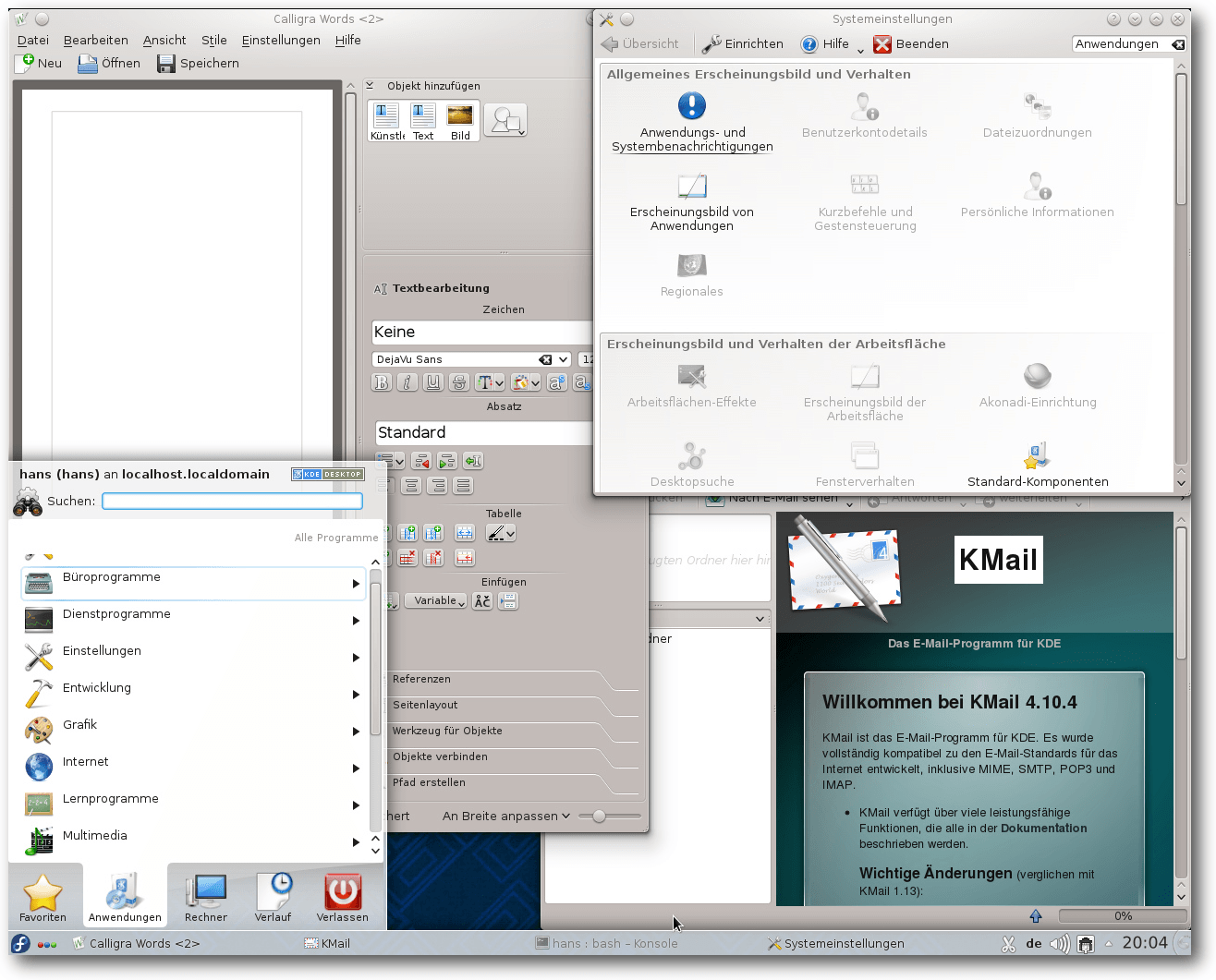

Login im Display-Manager von KDE.

Qt Quick wird in den Plasma-Workspaces 4.10 noch intensiver als zuvor genutzt.

Die bereits in KDE SC 4.8 eingeführten Qt-Quick-Plasma-Komponenten, die eine

standardisierte API-Implementation von Widgets mit dem nativen Plasma-Aussehen

bereitstellen, wurden um neue Module ergänzt. Viele weitere Plasma-Komponenten

wurden neu in Qt Quick konzipiert. Unter anderem setzen die Systemleiste, der

Pager, Systembenachrichtigungen und die Wetterstation auf die neue Technologie

auf. Zudem haben die Entwickler die Bildschirmsperre überarbeitet, die nun

ebenfalls auf Qt Quick beruht. Dank der ebenfalls auf Qt Quick aufsetzenden

Wallpapers-Engine ist es nun einfacher, animierte Desktophintergründe zu

erstellen.

KDE 4.10-Desktop mit einigen Applikationen.

Die Umgebung wurde um das neue Air-Theme erweitert, das in Fedora aber nicht der

Standard ist. Der Window-Manager KWin enthält nun eine Integration von „Get Hot

New Stuff“ (GHNS), mit der zusätzliche Effekte und Skripte heruntergeladen und

aktiviert werden können. Mit diesen lässt sich auch das Verhalten von KWin

ändern. Der Window-Manager erkennt zudem auch unter Umständen, dass er in einer

virtuellen Maschine läuft, und schaltet dann

OpenGL-Compositing ein, wenn

möglich. Mit dem proprietären AMD-Grafiktreiber ist jetzt auch OpenGL 2 möglich.

Mehrere Anwendungen unterstützen jetzt die Farbkorrektur unter Verwendung von

Farbprofilen. Das KDED-Modul KolorServer kann die Farbkorrektur für jedes

Ausgabemedium separat festlegen, in einer kommenden Version soll dies für jedes

einzelne Fenster möglich sein. Die Farbkorrektur in KWin befreit den Kompositor

von dieser Aufgabe und ermöglicht es, die Farbverwaltung abzuschalten.

KDE erhielt ein Anwendungsmenü ähnlich dem in Unity, bei dem mehrere Anwendungen

ein gemeinsames globales Menü nutzen und immer nur das Menü der aktiven

Anwendung sichtbar ist. Dies kann optional in einer Menüleiste am oberen

Bildschirmrand dargestellt werden, die nur dann eingeblendet wird, wenn man mit

der Maus an den Oberrand fährt. Das Menü soll auch bei Verwendung mehrerer

Bildschirme korrekt funktionieren und kann beliebig platziert werden. Es kann

auch in die Titelleiste der Anwendung verlegt werden. Wo es bereits genutzt

wird, konnte jedoch nicht ermittelt werden.

In Fedora 19 ändert sich an KDE nichts Grundlegendes gegenüber der Vorversion.

Die neuen Funktionen werden von den Benutzern sicherlich begrüßt, und die

Farbkorrektur dürfte eine wichtige Neuerung sein. Als Office-Suite ist anstatt LibreOffice die Anwendung Calligra

Office installiert, doch hindert einen nichts daran, das zu ändern. Der

Standard-Webbrowser ist Konqueror, augenscheinlich ohne Änderungen an den

Standardeinstellungen.

KDE präsentiert sich weiterhin als angenehm zu benutzen und problemlos. Hier

sind die traditionellen Bedienelemente unbeschädigt erhalten und es gibt

Einstellungsmöglichkeiten bis zum kleinsten Detail. Die Plasma-Oberfläche für

Mobilgeräte ist vollständig separat von der Desktop-Variante und kann diese

daher auch nicht beeinträchtigen. Die Anwendungen bieten einen großen

Funktionsumfang und sind

konfigurier- und erweiterbar. Natürlich gibt es

bisweilen andere freie Anwendungen, die den KDE-Anwendungen überlegen sind oder

von einigen Benutzern bevorzugt werden, aber viele KDE-Anwendungen sind gut und

nützlich.

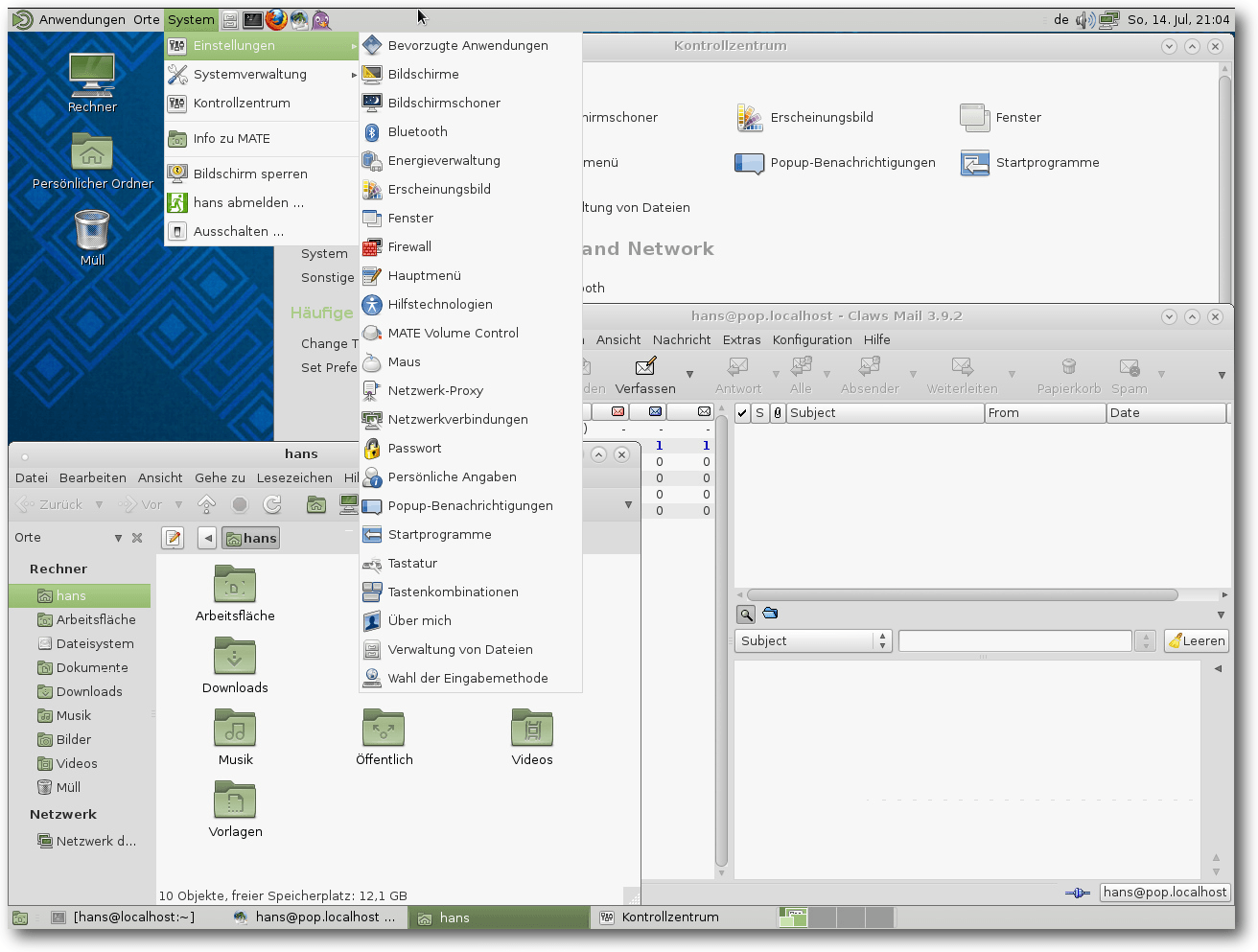

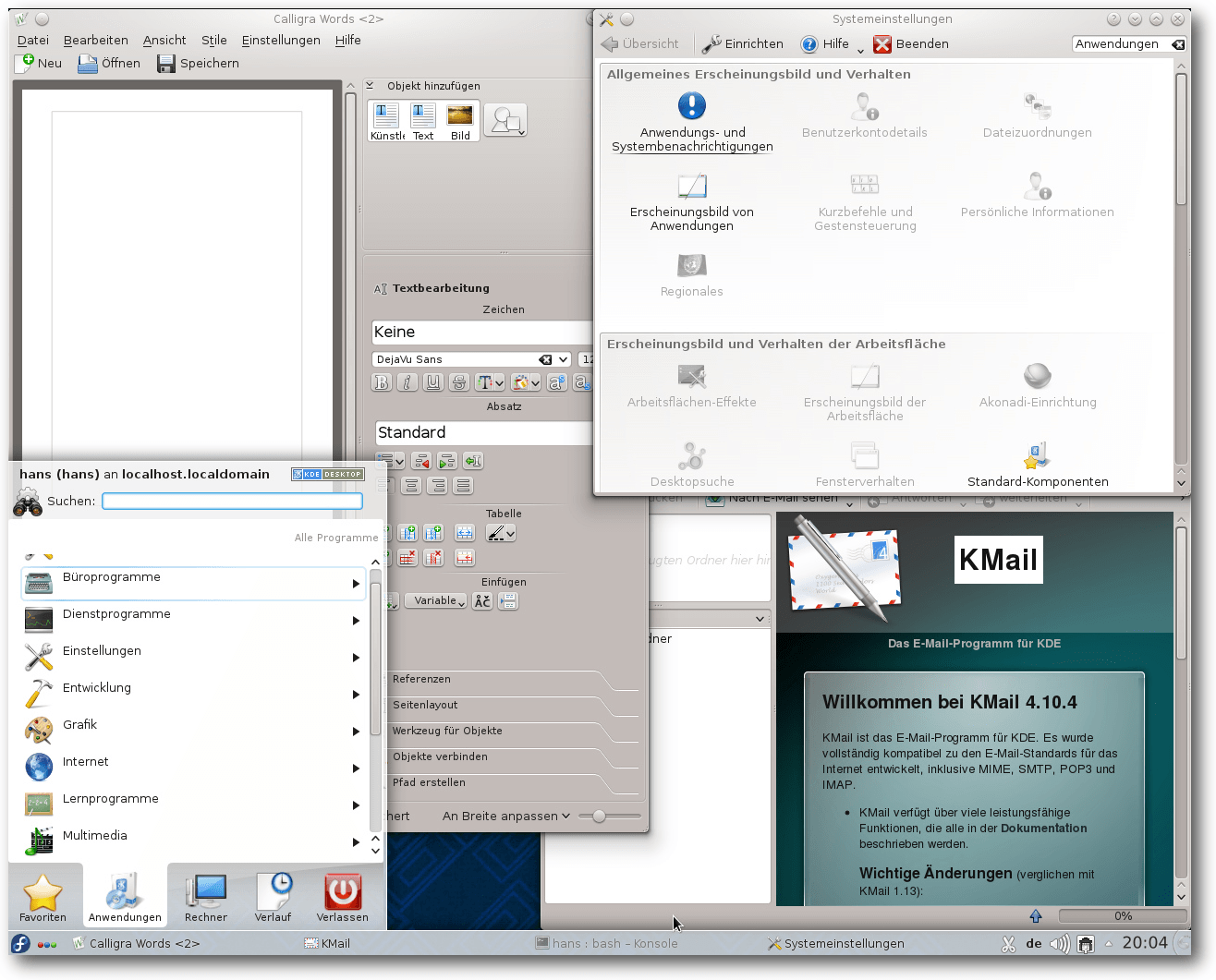

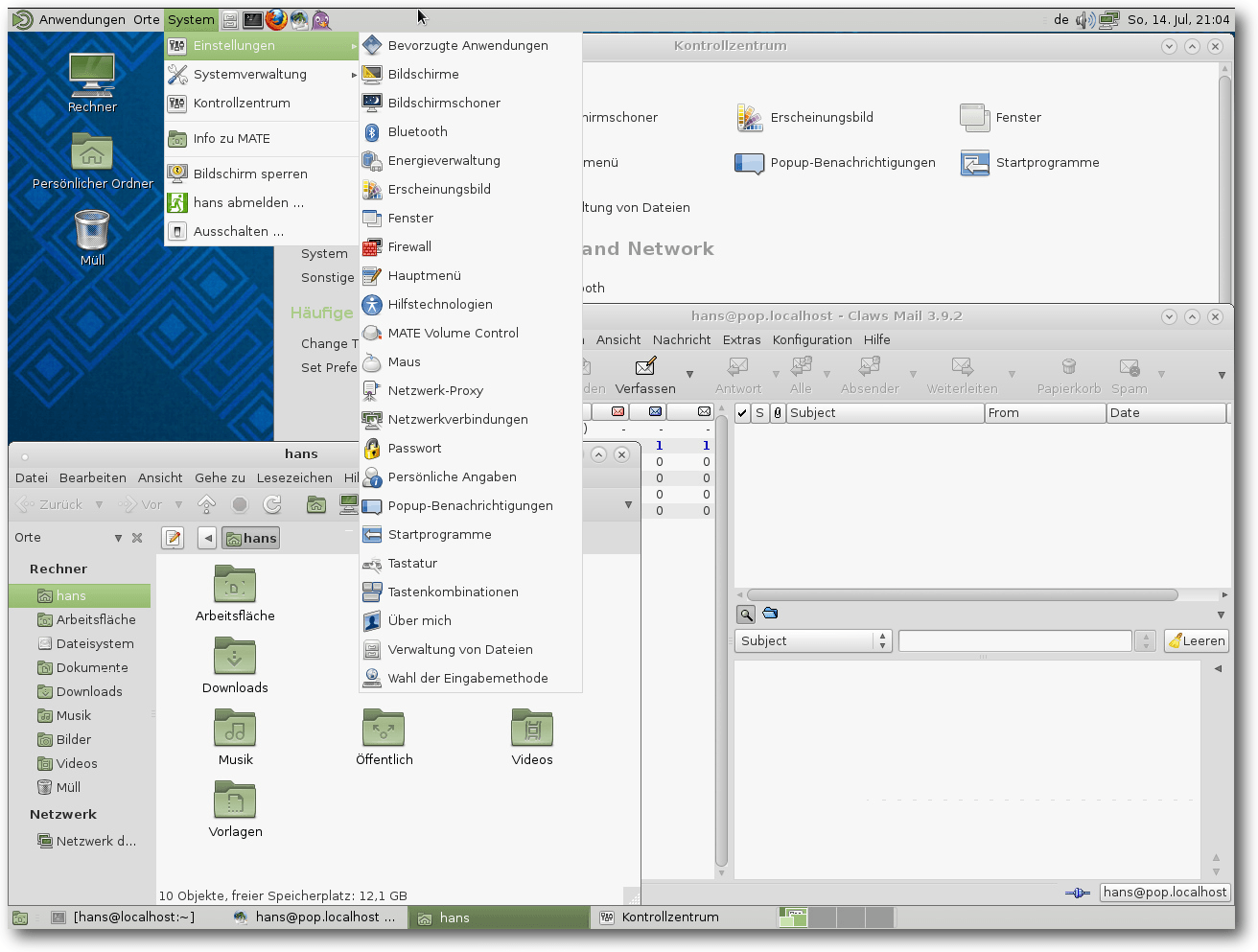

Mate

Mate versucht den eigentlich toten GNOME 2.32-Zweig am Leben zu erhalten oder

wiederzuerwecken. Wie bei Cinnamon beruht seine Entwicklung darauf, dass viele Benutzer (wie

viele, ist zwar fraglich, aber letztlich nicht entscheidend) mit GNOME 3 nichts

anfangen konnten. Tatsächlich sieht Mate bis auf einige geänderte Icons genau

wie GNOME 2.32 aus. Viele Programme wurden umbenannt oder ersetzt, doch einige

haben noch „gnome“ im Namen. Mate präsentiert sich schlank und schnell, wie man

das von den letzten GNOME-2-Versionen gewohnt war. Die Anzahl der

Einstellmöglichkeiten wurde noch erweitert. Für viele Anwender dürfte Mate damit

auf dem

richtigen Weg sein – einem Weg, den GNOME nach ihrer Ansicht nie hätte

verlassen dürfen.

Mate 1.6-Desktop mit einigen Applikationen.

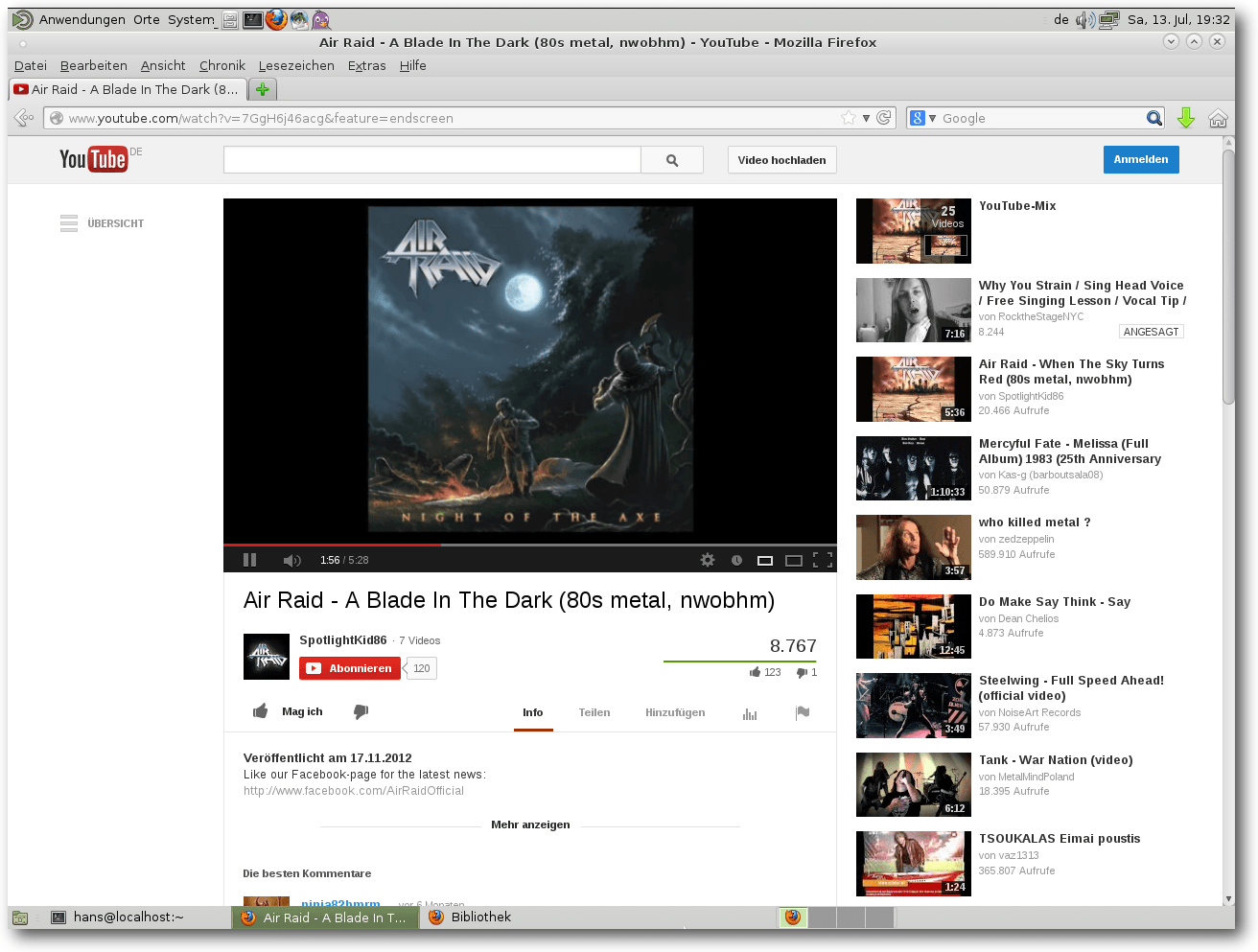

Als Webbrowser wird unter Fedora 19 Firefox 22.0 ohne Erweiterungen installiert.

Statt Evolution setzt man auf Claws als Mailprogramm. Mate ist schlichtweg

perfekt für alle, die bei GNOME 2 bleiben wollen.

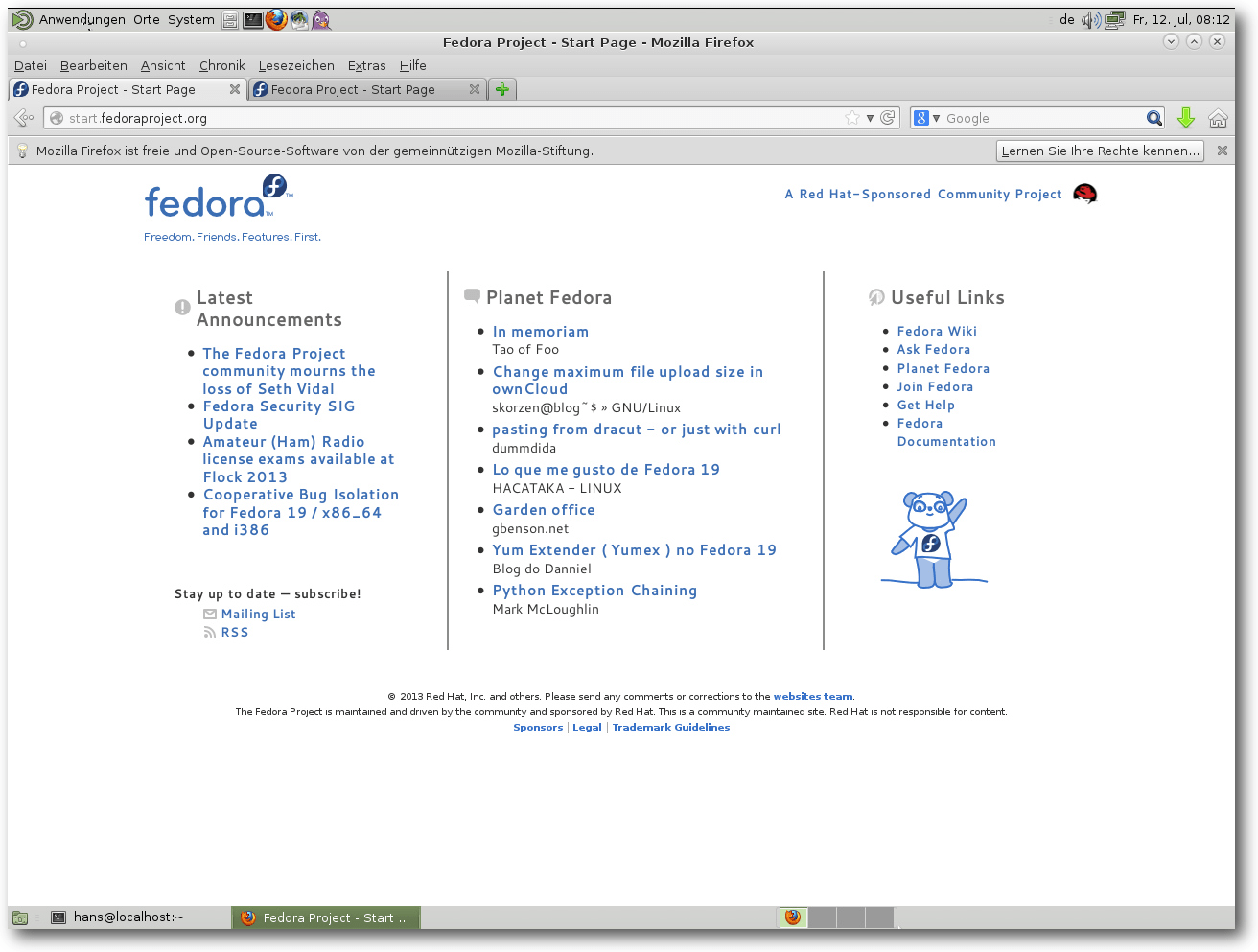

Firefox in Mate.

Technisch wird die Mate zugrundeliegende Bibliothek GTK+ 2 im Laufe der Zeit

veralten. So sollte man jedenfalls denken, zumal es momentan wohl keinen

offiziellen Betreuer dieser Version gibt. Doch GTK+ ist freie Software, und

keine Version davon wird sterben, wenn sich jemand der Sache annnimmt. Und im

Mate-Lager herrscht offenbar die Ansicht [4],

dass es bald wieder so weit sein wird.

Etliche Entwickler haben mittlerweile schlechte Erfahrungen bei der Portierung

von GTK+ 2 nach GTK+ 3 gemacht. GTK+ 3 werde demnach immer mehr zu einer

ausschließlich GNOME dienenden Bibliothek, so die Meinung einiger Entwickler.

Ständig werden Änderungen ohne Rücksicht auf die Kompatibilität zu den

Vorgängerversionen gemacht. Dabei wurde seit Version 3.0 nicht einmal etwas

Wesentliches zu der Bibliothek hinzugefügt.

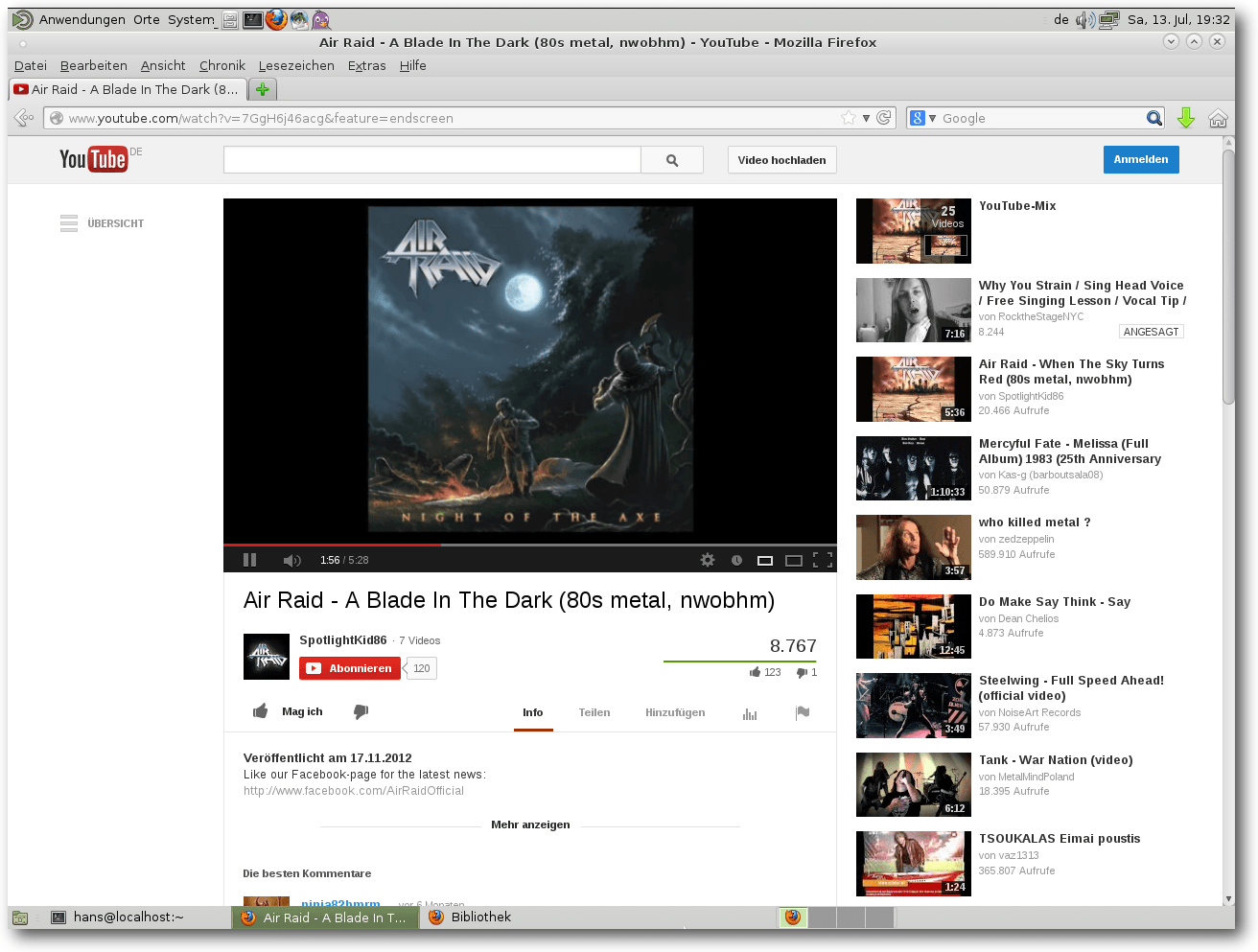

Multimedia im Browser und auf dem Desktop

Wegen der Softwarepatente in den USA kann

Fedora, ebenso wie die meisten anderen

Distributionen, nur wenige Medienformate abspielen, da es viele benötigte Codecs

nicht mitliefern kann. Wenn man versucht, eine MP3- oder Videodatei abzuspielen,

dann bieten die gängigen Player aber die Option an, über die Paketverwaltung

nach passenden Plugins zu suchen.

Damit die Suche in der Paketverwaltung Aussicht auf Erfolg hat, muss man vorher

die zusätzlichen Repositorys von RPM Fusion [5]

eintragen. Das muss man wissen oder

durch Suchen im Web herausfinden. Die Repositorys kann man eintragen, indem man

die Webseite von RPM Fusion besucht. Von dieser kann man Pakete installieren,

die die Repositorys hinzufügen. Dies gilt für alle Desktops gleichermaßen. Die

Installation funktioniert prinzipiell mit Konqueror und Firefox. Bei ersterem

fiel auf, dass viel zu oft das Root-Passwort verlangt wurde und am Ende eine

Fehlermeldung scheinbar den Fehlschlag der Aktion verkündete. Doch trotz dieser

Meldung

war alles installiert. Nicht viel besser war es unter Cinnamon mit

Firefox. Dort wurde nach der Eingabe des Passwortes trotz korrekter Eingabe in

der Dialogbox die Zeile „Entschuldigung, das hat nicht geklappt“ angezeigt, nur

um dann fortzusetzen und die Pakete korrekt zu installieren. Ob es vielleicht

nach Jahren einmal irgendjemanden interessiert, dass diese Fehler, die eigentlich ein

absolutes Unding sind, endlich korrigiert werden?

Abspielen von WebM-Videos mit Firefox in Mate.

Keinerlei Probleme machte die Installation dagegen unter Mate. Nur eine

Passworteingabe, einmal bestätigen und das Paket war installiert, ohne dass

reale oder tatsächlich gar nicht existierende Fehler gemeldet wurden.

Danach ist es ratsam, gleich die benötigten Softwarepakete zu installieren. Das

erspart mögliche Probleme, bei denen die Anwendungen die nötigen Plugins doch

nicht finden, falsch installieren oder Ähnliches, wie es zumindest bis Fedora 18

durchaus vorkam. Zudem muss man die Anwendungen meist neu starten, nachdem ein

Plugin installiert wurde. Am schnellsten und einfachsten ist somit eine manuelle

Installation der GStreamer-Plugins, insbesondere gstreamer1-plugins-ugly und

gstreamer1-libav (gstreamer-plugins-ugly und gstreamer-ffmpeg für die ältere

Version 0.10 von GStreamer).

Standard-Player für Audio und Video ist unter Cinnamon der GNOME-Player

„Videos“, früher „Totem“ genannt. Unter KDE sind es Amarok und

Dragonplayer.

Während Amarok funktionierte, stoppte Dragonplayer das Abspielen jedes Videos

nach

wenigen Sekunden und funktionierte danach nicht mehr richtig oder stürzte

ab. Dragonplayer war, wie alle anderen von KDE mitgelieferten Player vor

ihm, noch nie ernsthaft zu gebrauchen. Man installiert besser ein bewährtes

Programm wie (S)MPlayer, VLC oder Xine. Oder besser alle drei.

Unter Mate trübten zwei kleine Probleme den bis dahin guten Eindruck. Es stellte

sich heraus, dass kein Audio- und kein Videoplayer installiert war, jedenfalls

war auch bei gründlicher Suche keiner zu finden. Man muss also einen Player in

der Paketverwaltung, die in dieser Hinsicht alles andere als komfortabel ist,

suchen und installieren. Auswahl gibt es dabei genug – seltsam ist allerdings,

dass keine Version von Totem für GNOME 2.32 bzw.

Mate vorhanden ist. Beim

Abspielen selbst gab es dann keine Problem mehr. Lediglich der Dateimanager Caja

stürzte bei einer Aktion ab. Solange so etwas nur beim Abspielen von

Mediendateien passiert, ist es lediglich ein kleines Ärgernis, und vielleicht

steht schon bald ein Update zur Verfügung.

Nachdem das Flash-Plugin für Firefox eingestellt wurde, gestaltet sich die

Situation beim Abspielen von Flash-Videos aus dem Web etwas schwieriger. Eine

Alternative ist natürlich Google Chrome, der den Flash-Code von Adobe eingebaut

hat.

Wer den unfreien Browser nicht nutzen will, hat

immer noch einige

Möglichkeiten. So ist das Videoformat WebM inzwischen recht verbreitet und

funktioniert einwandfrei, beispielsweise bei der Tagesschau. Auf Youtube und

anderen Videoseiten wird man dagegen nicht jedes Video im WebM-Format finden. In

manchen Fällen hilft die freie Flash-Implementation Lightspark, die in Version

0.7.2, also nur geringfügig verbessert gegenüber Fedora 18, vorliegt, und leider

nach wie vor unzuverlässig ist. Teilweise war sie nicht in der Lage, die

Audiospur eines Videos wiederzugeben, obwohl das Video selbst sichtbar war.

Funktioniert das alles nicht, kann man immer noch das Video herunterladen und in

einem externen Player öffnen.

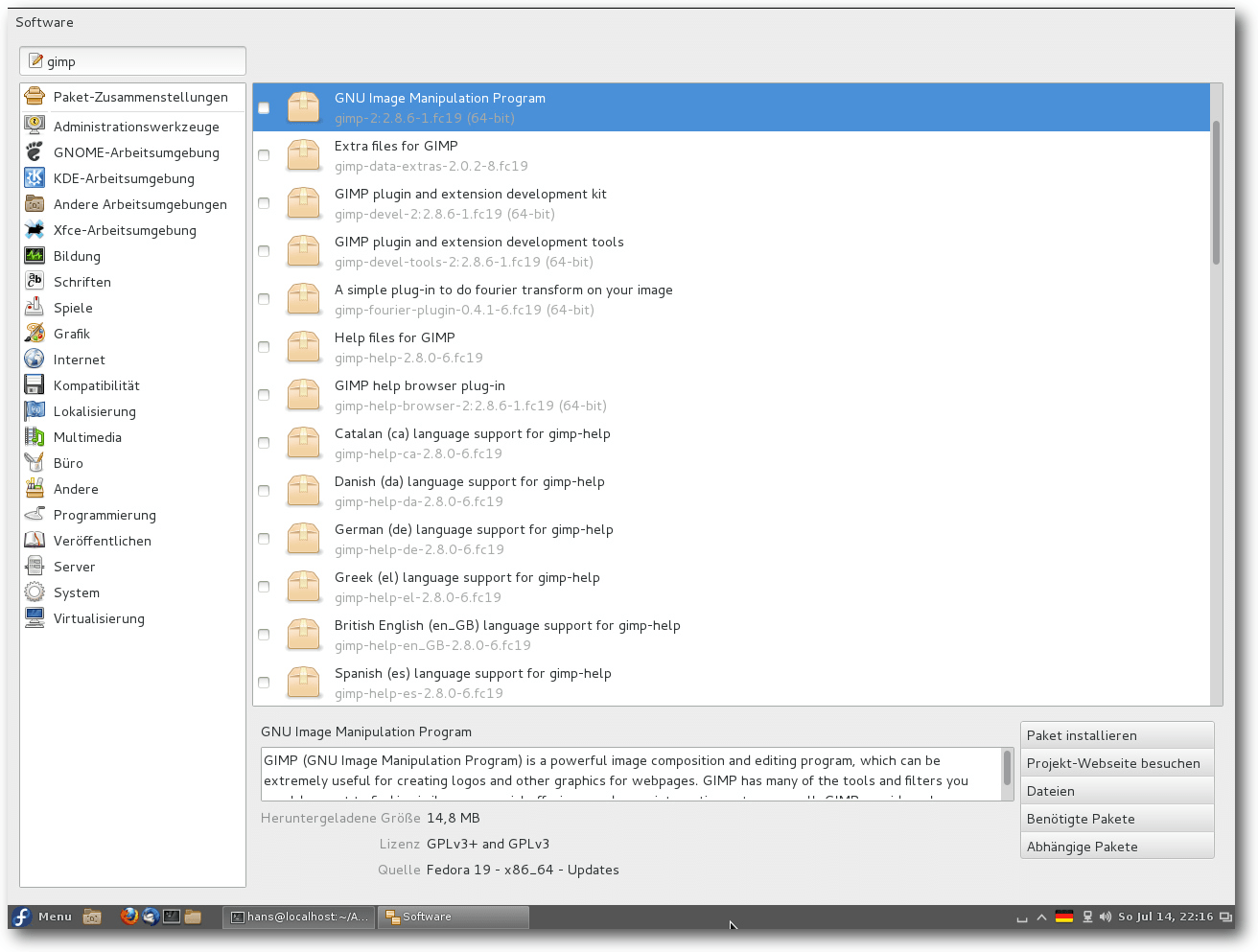

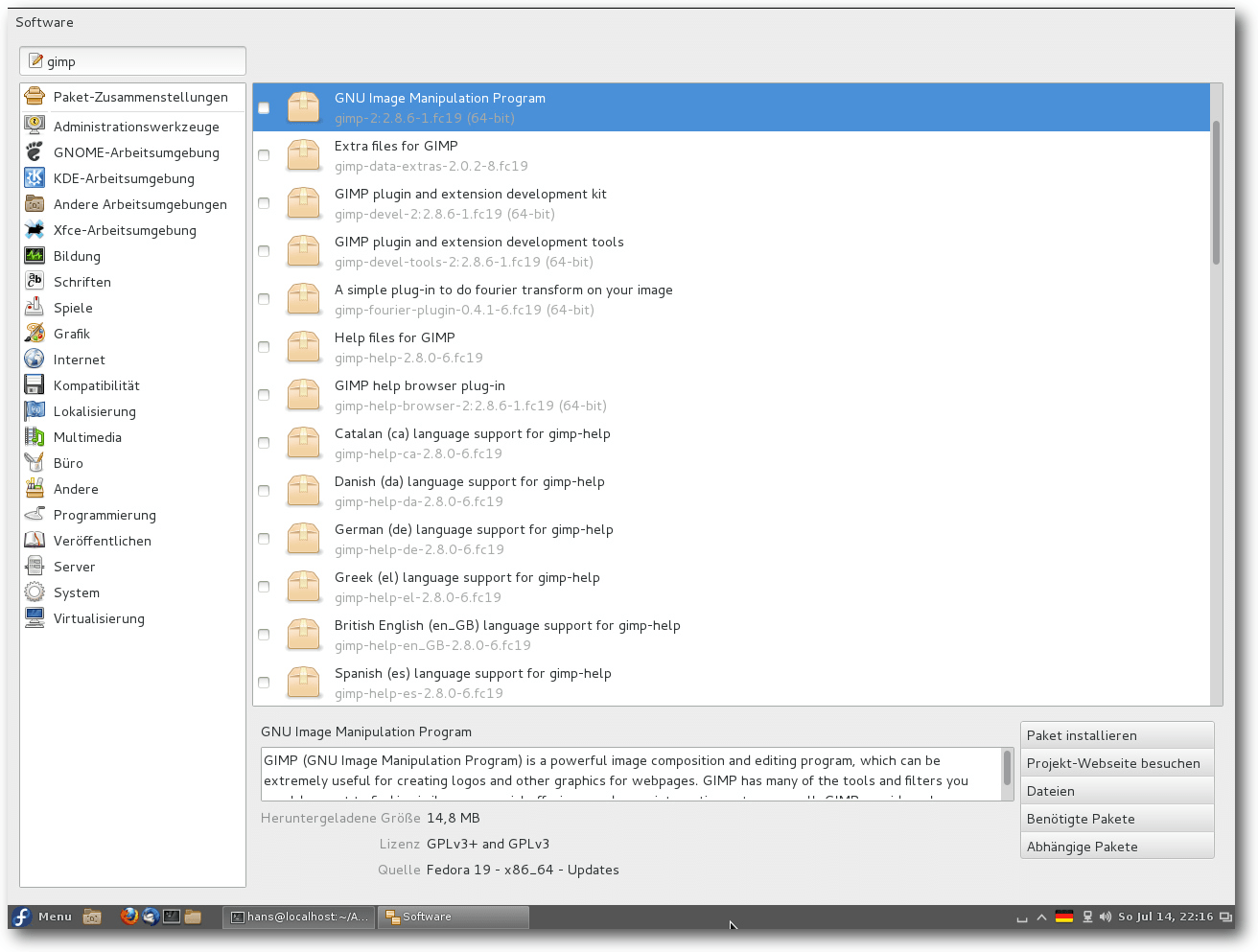

Paketverwaltung und Updates

Wenig hat sich bei der Paketverwaltung getan.

Für die

Installation bzw. Deinstallation

und das Aktualisieren von Paketen

existieren

weiterhin separate Anwendungen, die aber

auch von der Paketverwaltung

aus aufgerufen werden können. Sie funktionieren

normalerweise reibungslos und die Updates sind

dank Delta-RPMs oft erstaunlich klein und schnell installiert.

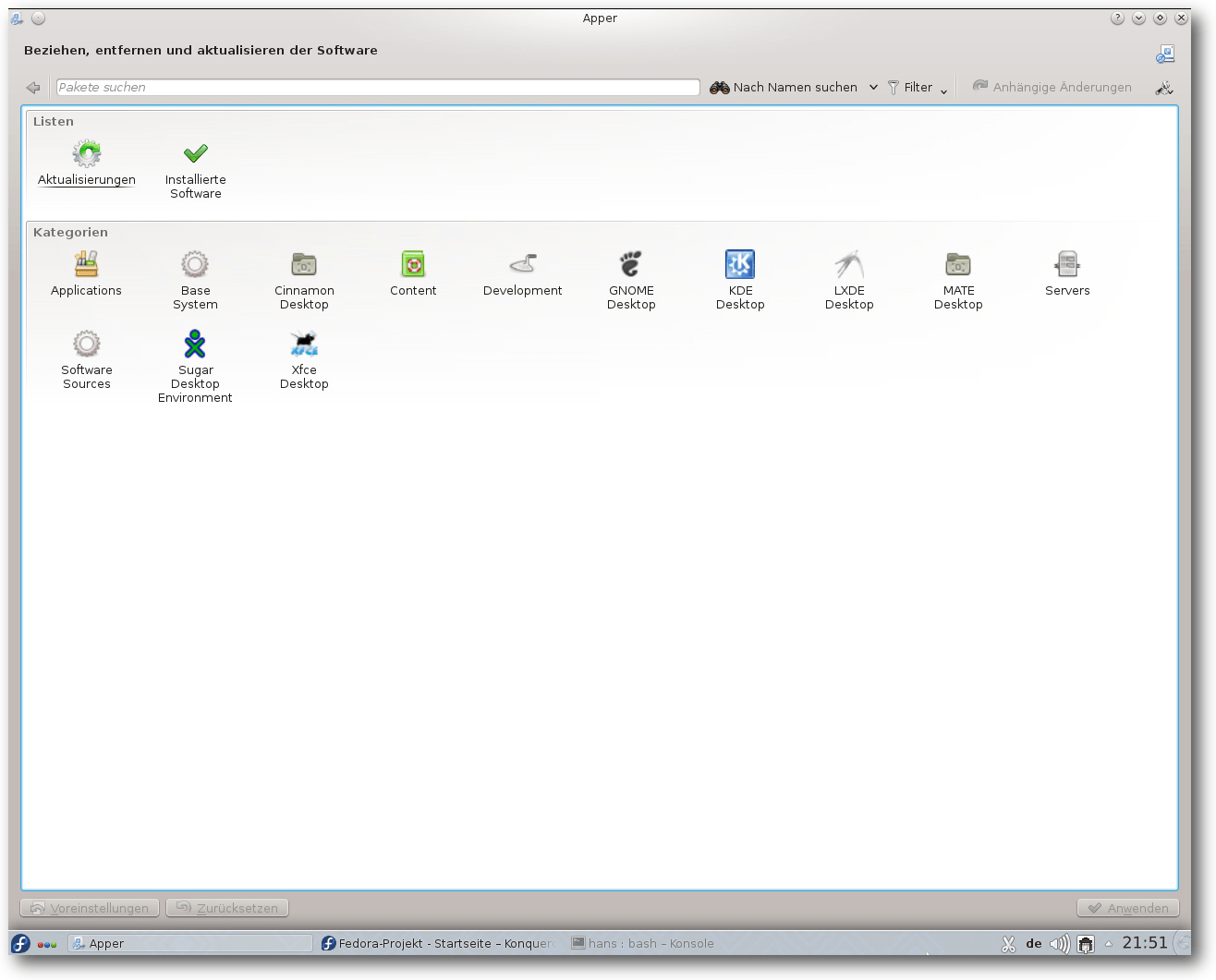

Paketverwaltung gpk-application in Cinnamon.

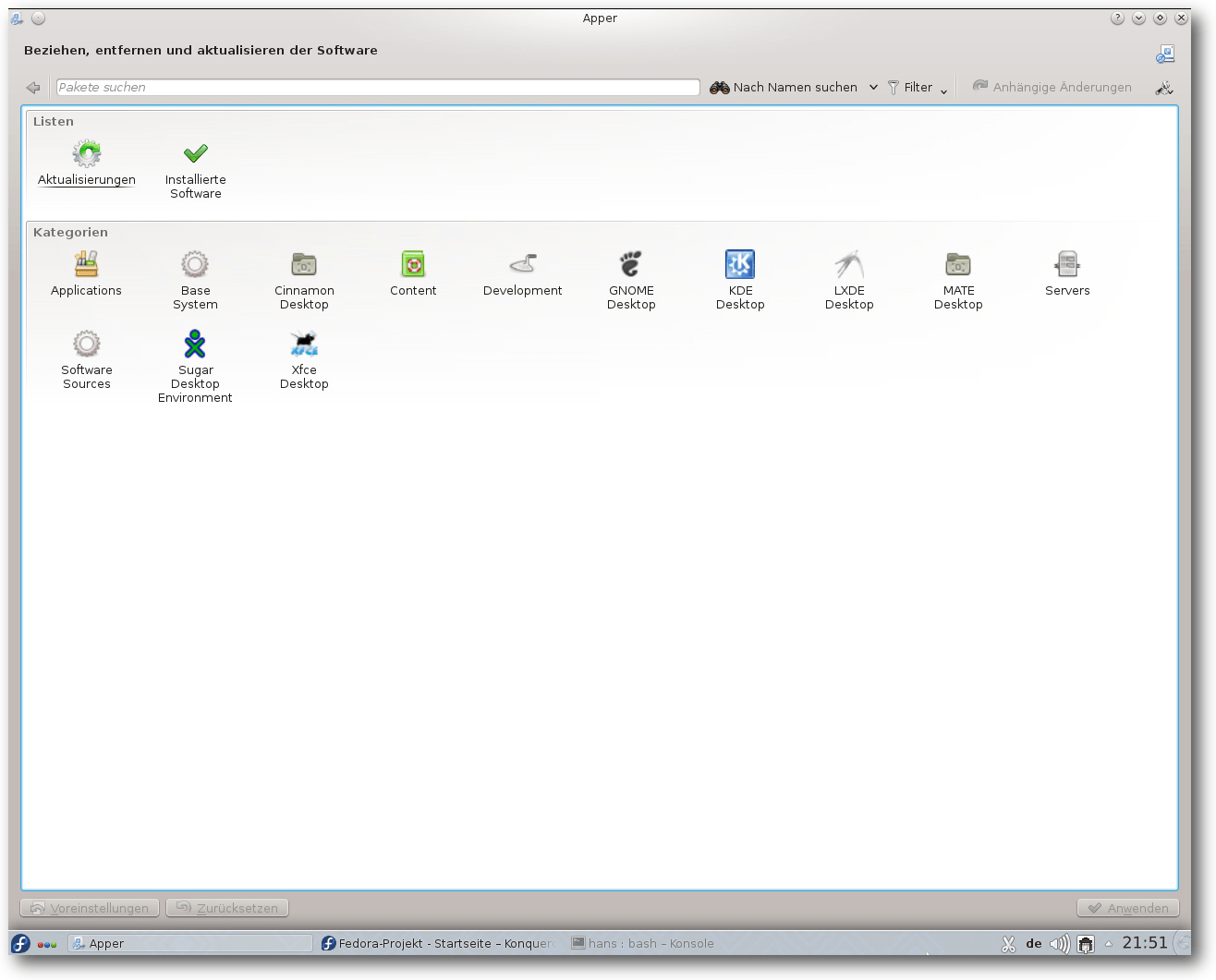

Die Paketverwaltung baut unter GNOME und KDE grundsätzlich auf PackageKit auf.

Die

Programme – gpk-application 3.8.2 bzw. apper 0.8.1 – sind komfortabel genug.

Etwas Vergleichbares wie das

Software Center von Ubuntu bietet Fedora jedoch

nicht.

Paketverwaltung Apper in KDE.

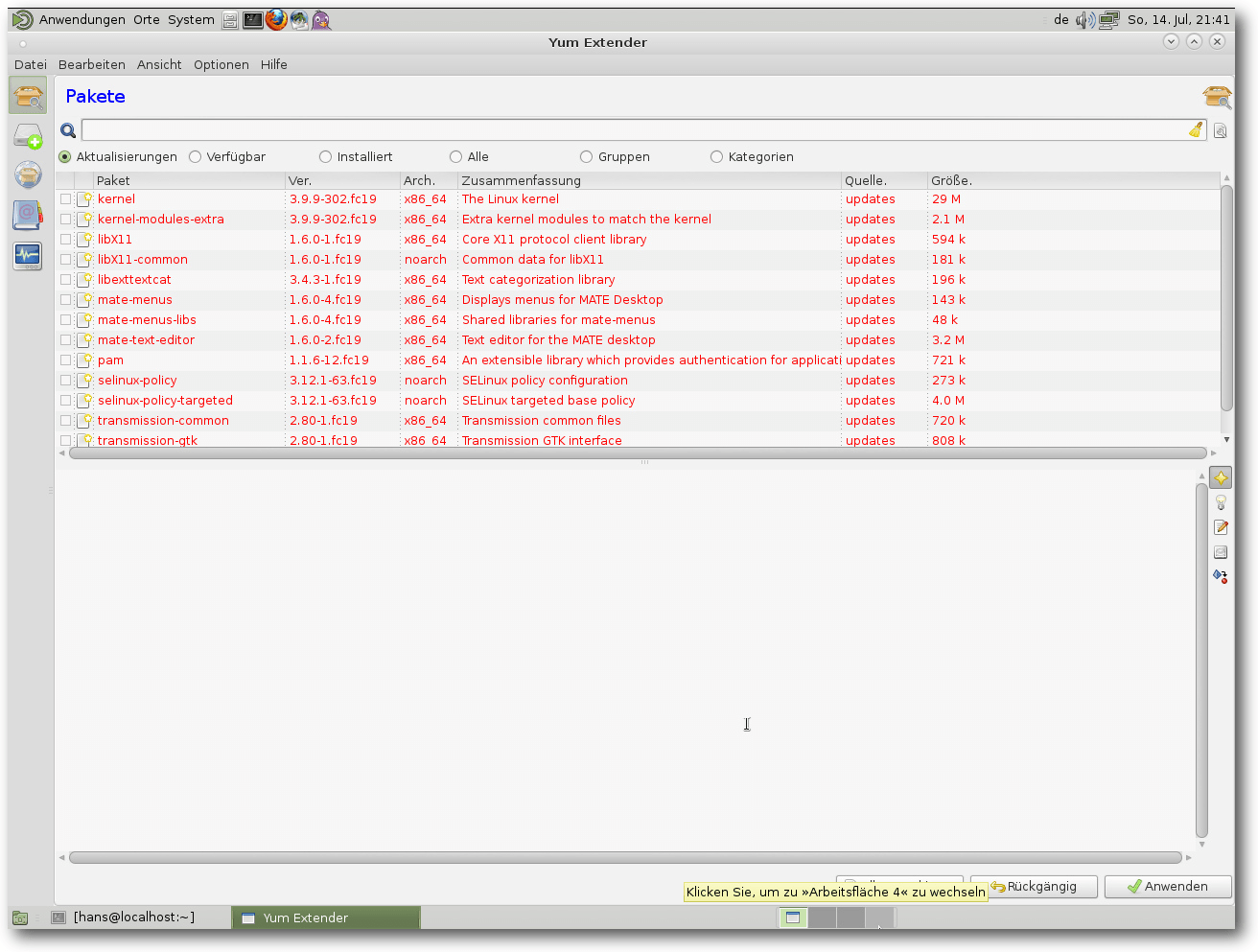

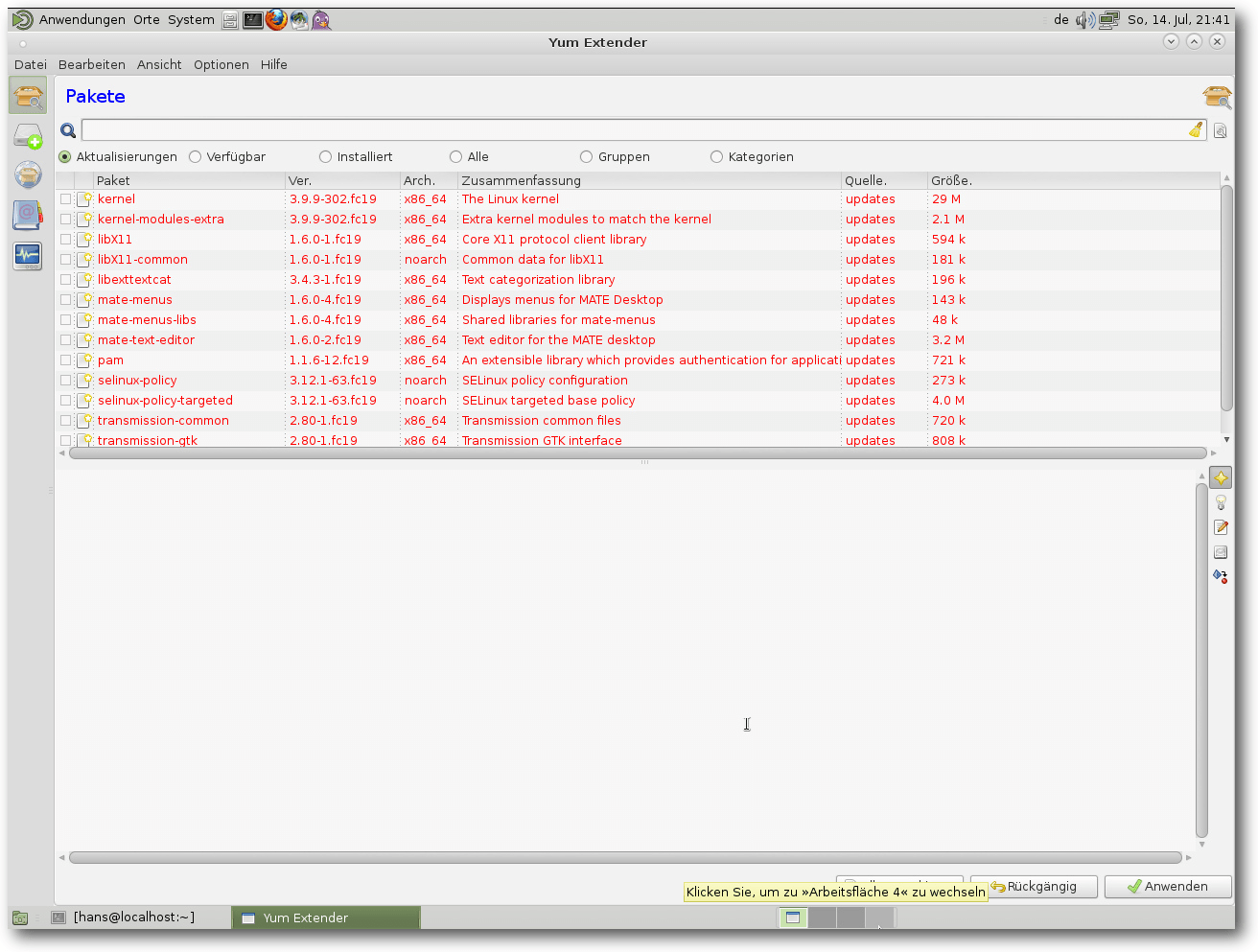

Mate verwendet die grafische Oberfläche Yumex (Yum Extender) für die

Paketverwaltung.

Das Programm funktioniert recht ordentlich,

allerdings besitzt es eine Unart, die in anderen Programmen bereits beseitigt

wurde: Es zeigt sowohl die 32- als auch die 64-Bit-Softwarepakete an, obwohl man

normalerweise nur eines davon benötigt. Auch die

Suche nach Anwendungen ist

nicht sehr

komfortabel. Interessant ist dagegen, dass man mit Yumex den Verlauf

der Software-Installationen und Updates ansehen kann. Und

da diese seit einiger

Zeit als Transaktionen ausgeführt werden, ist es auch möglich, diese rückgängig

zu machen. In den Programmen von Cinnamon/GNOME und KDE fehlt diese Möglichkeit.

DNF, ein möglicher und teilweise schnellerer Ersatz für Yum, wurde von Version

0.2 auf 0.3 aktualisiert. DNF ist zwar inoffiziell, aber wer gerne auf der

Kommandozeile arbeitet, kann ruhig damit experimentieren.

Paketverwaltung YumEx in Mate.

Fazit

Es liegt in der Natur der Sache, dass man bei der Installation eines neuen

Systems auf Neuerungen stößt, die man erst einmal als ärgerlich oder

unverständlich empfindet. Bisweilen ist es nötig, damit Erfahrungen zu sammeln,

bis man sie verstanden hat und sie akzeptiert. Manchmal, aber bei weitem nicht

immer, handelt es sich um echte Fehler. Beides macht man bei Fedora jedes halbe

Jahr mit. Was die Fehler betrifft, so halten sie sich in Fedora 19 in engen

Grenzen, und viele anfängliche Fehler wurden schnell behoben.

Insgesamt ist Fedora für die hohe Qualität zu loben, die das Projekt mit Version

19 abgeliefert hat. Obwohl einige bedeutende Neuerungen eingeflossen sind, ist

die neue Version in einem ausgezeichneten Zustand. Vielleicht spiegelt das aber

auch nur die allgemeine Weisheit wider, dass die neueste Version von freien

Softwareprojekten fast immer die beste ist.

Bedeutende Neuerungen gegenüber Fedora 18 sind die

Aufnahme von

Cinnamon als

Desktop-Option und die erneuerte Version von Mate. Beides wird

Anhänger

des alten GNOME jubeln lassen. Wie

zahlreich die Nutzer von Mate bzw. Cinnamon sind, lässt sich zwar nicht

beziffern, beide Umgebungen sind jedoch, rein subjektiv gesehen, für Desktops

die bessere Wahl als GNOME. Enttäuschend ist, dass es es keinen

Enlightenment-Spin zu geben scheint, ja nicht einmal E17-Pakete im Repository,

was nach dem Erscheinen von Enlightenment 17 doch wünschenswert gewesen wäre.

Doch Desktopumgebungen sind ein Stück weit auch Geschmackssache, und neben den

genannten stehen noch

andere zur Nutzung bereit, so dass nahezu jedem

geholfen werden kann.

Von den weiteren Neuerungen soll noch hervorgehoben werden, dass man nun ein

rein auf btrfs beruhendes System einrichten kann, was bisher zumindest nicht auf

so einfache Weise möglich war. Damit können nun viel mehr Benutzer direkt von

den überragenden Fähigkeiten des neuen Dateisystems profitieren.

Insgesamt hat sich an der Ausrichtung von Fedora

nichts geändert.

Fedora bringt reichliche und häufige Updates und ist damit immer aktuell. Doch

das ist auch die größte Schwäche der Distribution: Die Basis ändert sich ständig

und es gibt keine Version mit langfristigem Support. Alle sechs Monate,

spätestens aber nach 13 Monaten mit dem Ende des Supports der installierten

Version, ist das Update auf die neueste Version Pflicht. Das ist normalen

Anwendern nicht zumutbar, nicht nur wegen des Aufwands, sondern auch weil es

dabei durchaus zu unliebsamen Überraschungen kommen kann. Andere Distributionen,

insbesondere Ubuntu oder Debian, bieten nicht nur wesentlich längeren Support,

sondern ermöglichen auch das Update ohne Unterbrechung des Betriebs.

Für mich bleibt es dabei, dass Fedora in erster Linie für erfahrene Benutzer

geeignet ist, die immer die neueste Software wollen und auch kein Problem mit

den Updates haben. Andere Benutzer haben keine vollständig mit Fedora

vergleichbare Alternative. Es gibt natürlich Red Hat Enterprise Linux und einige

davon abgeleitete Distributionen, aber diese Distributionen sind eben nicht

exakt Fedora, schon weil sie nie genauso aktuell sein können. Dennoch stellt

Fedora eine der besten Optionen dar, sich den aktuellen Stand der Technik in

Linux anzusehen.

Links

[1] https://fedoraproject.org/wiki/F19_release_announcement

[2] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1638/fedora-19.html

[3] https://fedoraproject.org/wiki/Features/NewInstallerUI

[4] http://forums.mate-desktop.org/viewtopic.php?f=16&t=1890

[5] http://rpmfusion.org/

| Autoreninformation |

| Hans-Joachim Baader (Webseite)

befasst sich seit 1993 mit Linux. 1994 schloss er erfolgreich sein

Informatikstudium ab, machte die Softwareentwicklung zum Beruf

und ist einer der Betreiber von Pro-Linux.de.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Mathias Menzer

Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der fortwährend

weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben Jahr unterstützt werden und

welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt man, wenn man den aktuellen

Entwickler-Kernel im Auge behält.

Linux 3.11

Die Entwicklung von Linux 3.11 ist noch nicht zum Ende gelangt. Die vierte

Entwicklerversion [1] ließ noch keine

Anzeichen zur Beruhigung erkennen und hatte nahezu das gleiche Volumen wie -rc3.

Immerhin lässt sich ein guter Teil der Änderungen auf den Umzug von printk() in

ein eigenes Unterverzeichnis zurückführen. Dies ändert zwar nichts an der

Funktionalität, sorgt aber für ein wenig Ordnung.

Am 11. August legte Torvalds den -rc5 [2]

vor.

Seine

Veröffentlichungsmail lässt darauf schließen, dass er insgeheim hoffte, Linux

3.11 an diesem Datum als fertige Version zur Verfügung stellen zu können, doch

eine Entwicklungszeit von nur 42 Tagen war dann doch etwas unrealistisch.

Immerhin ging das Volumen der Änderungen ein gutes Stück zurück und konnte als

Signal für die Stabilisierung in der Entwicklung gesehen werden. Linux

3.11-rc6 [3] konnte diesen Trend fortsetzen

und wies abermals weniger Änderungen auf. Neben der Korrektur eines älteren,

jedoch nur selten ausgelösten Fehlers in einem Teil der Speicherverwaltung,

nahmen sich die Patches recht unspektakulär aus.

Die siebte

Entwicklerversion [4] konnte

wieder mit einem besonderen Datum aufwarten, wenn auch der Jahrestag nicht ganz

„rund“ war. Am 26. August 1991 schrieb Torvalds an die Usenet-Liste

comp.os.minix [5]

seine erste Ankündigung des damals noch namenlosen Betriebssystem. Daran

angelehnt formulierte er seine Ankündigung des -rc7:

„I'm doing a (free)operating system (just a hobby, even if it's big and professional) …“

Die Zahl

der Änderungen reduzierte sich abermals und weist nur noch Korrekturen auf.

Damit dürfte die Veröffentlichung der finalen Version bald erfolgen.

Linux 3.10

Jedes Jahr wählt Greg Kroah-Hartman eine Kernel-Version aus, die er für

mindestens zwei Jahre pflegen wird. Als Ersatz für die im Oktober diesen Jahres

auslaufende Langzeit-Unterstützung des Linux-Kernels 3.0 wurde nun der

derzeitige Stable-Kernel 3.10 ausgewählt. Auch der LTSI-Kernel der Long Term Support

Initiative [6] wird künftig auf Linux 3.10

basieren.

Kernel Summit

Einer der Termine, an denen die Entwickler des Linux-Kernels zusammenkommen, ist

der Kernel Summit [7].

Zum diesjährigen, im schottischen Edinburgh

stattfindenden Kernel Summit, lädt der Hauptentwickler des Ext4-Dateisystems,

Ted Ts'o nun einige Hobby-Entwickler ein. Jeder, der am Linux-Kernel und seinen Komponenten mitarbeitet, ohne dafür

bezahlt zu werden, konnte sich hierfür bewerben.

Links

[1] https://lkml.org/lkml/2013/8/4/124

[2] https://lkml.org/lkml/2013/8/11/125

[3] https://lkml.org/lkml/2013/8/18/202

[4] https://plus.google.com/+Linux/posts/f96weYxzEu1

[5] https://groups.google.com/forum/#!msg/comp.os.minix/dlNtH7RRrGA/SwRavCzVE7gJ

[6] http://ltsi.linuxfoundation.org/

[7] http://events.linuxfoundation.org/events/linux-kernel-summit

| Autoreninformation |

| Mathias Menzer (Webseite)

behält die Entwicklung des Linux-Kernels im Blick, um über kommende Funktionen

von Linux auf dem laufenden zu bleiben.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Jochen Schnelle

Das Internet und dessen primär HTML-basierter Inhalt ist heute allgegenwärtig.

Dem Einstellen von eigenen Inhalten stehen dabei keine fundamentalen Hindernisse entgegen -

(kostenlosen) Webspace gibt es in Hülle und Fülle. Den Inhalt für die Webseite

zu schreiben, ist in der Regel nicht das Problem, eine ansprechende Formatierung

dann schon eher. Hier hilft die CSS-Bibliothek 960-Grid-System [1].

Im Print-Bereich werden schon lange Gestaltungsraster [2]

eingesetzt. Dabei wird der Inhalt anhand (nicht sichtbarer) Rasterlinien auf

der Seite ausgerichtet. Dieses

bewährte Konzept lässt sich auch sehr gut auf HTML-basierte Webseiten

übertragen [3].

CSS macht es möglich

In der „Sturm und Drang“-Zeit des Webs wurden mehrspaltige Layouts gerne mit

Tabellen realisiert – was heute zurecht als verpönt gilt. Gemäß der Maxime

„Trennung von Form und Inhalt“ werden HTML-Seiten mit Hilfe vom Cascading Style

Sheets [4] (kurz: CSS) in Form

gebracht. Nun ist das Schreiben von eigenen Style Sheets grundsätzlich nicht

weiter schwierig, kann aber, je nach gewünschtem Ergebnis, doch recht komplex

werden. Und gerade Einsteiger und Gelegenheitswebdesigner tun sich manchmal

schwer, Elemente auf der Webseite wie gewünscht zu positionieren.

Hier kommt das 960-Grid-System ins Spiel. Dieses definiert in einer CSS-Datei

verschiedene CSS-Klassen, mit deren Hilfe man den Inhalt schnell und einfach in

Spalten ausrichten kann. Dies ist natürlich nicht nur für Einsteiger

interessant, sondern ermöglicht auch professionellen Webdesignern, schnell und

einfach zu einem Ergebnis zu kommen.

960 Pixel Breite

Das 960-Grid-System setzt auf einen 960-Pixel-breiten Darstellungsbereich.

Dieser wird automatisch zentriert auf dem Bildschirm dargestellt. Innerhalb

dieser 960 Pixel kann die CSS-Bibliothek

entweder 12-, 16- oder 24-spaltige

Layouts

erstellen. Dabei können Spalten natürlich beliebig

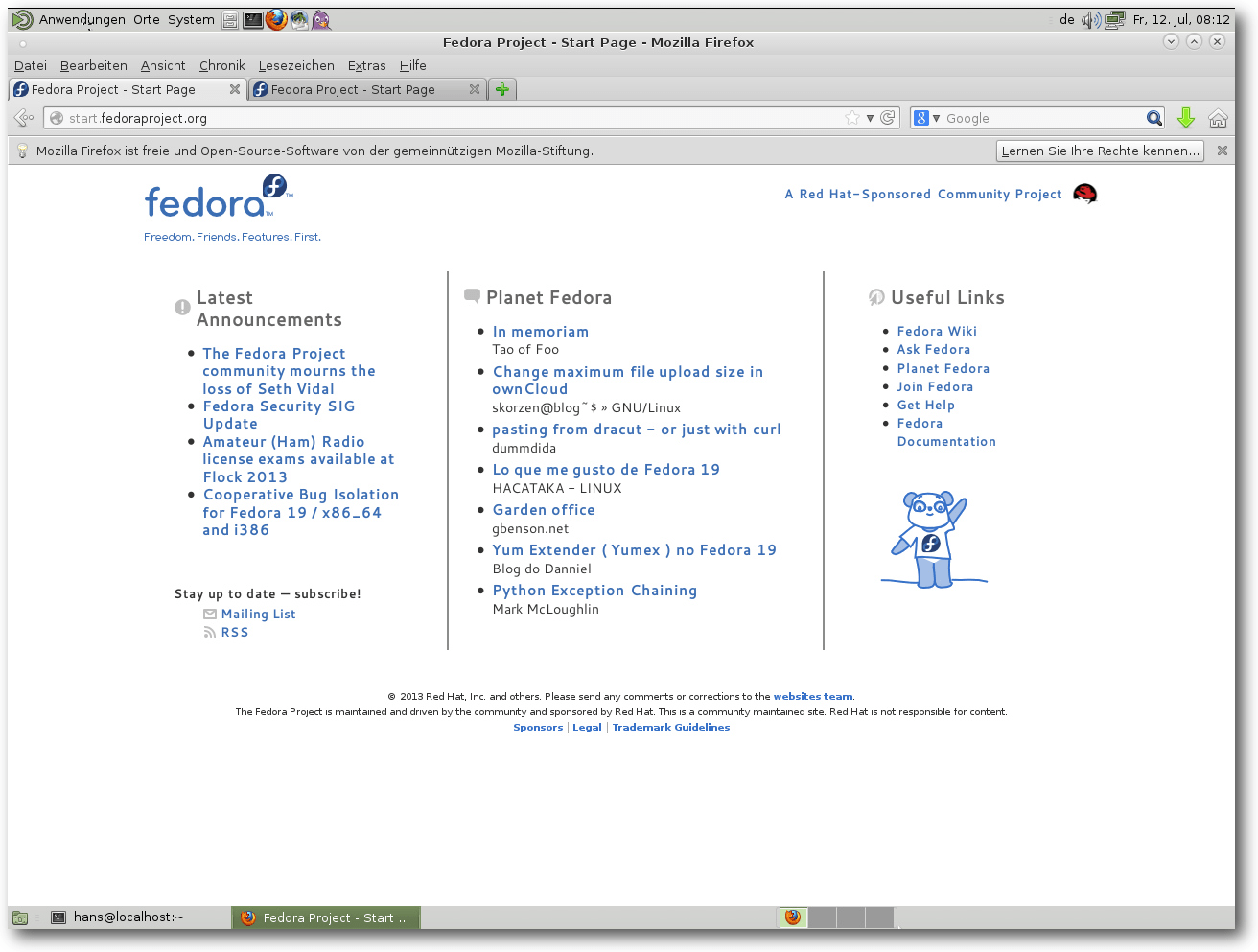

zusammengefasst werden. Eine Reihe von

Webseiten – u. a. auch die des Fedora-Projekts – welche

960-Grid-System nutzen, sind auf der Homepage der CSS-Bibliothek aufgelistet.

Download des 960-Grid-Systems

Bevor es los geht, werden die notwendigen CSS-Dateien benötigt. Auf der Homepage

des Projekts [1] findet sich der Download prominent verlinkt. Hier lädt man

allerdings eine ca. 4 MB große zip-Datei herunter. Diese enthält viel mehr als

nur die CSS-Dateien. In dem Archiv sind unter anderem auch Layoutvorlagen für

z. B. Gimp, Inkscape, Flash und diverse kommerzielle Design-Programme enthalten.

Die eigentlichen CSS-Dateien befinden sich im Ordner /code/css. Benötigt

werden drei Dateien: 960.css, text.css und reset.css.

Alternativ kann man nur diese drei Dateien bei Github herunterladen [5].

Ein einfaches Beispiel

Um die CSS-Bibliothek zu nutzen, müssen die drei weiter oben genannten Dateien

in der richtigen Reihenfolge eingebunden werden. Davon ausgehend, dass die

Dateien im Verzeichnis css liegen, müssen in der eigenen HTML-Datei die

folgenden drei Zeilen im <head>-Bereich der Seite eingefügt werden:

<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" />

<link rel="stylesheet" href="css/text.css" />

<link rel="stylesheet" href="css/960.css" />

reset.css setzt die Einstellung für alle Element zurück, text.css definiert

ein einfaches Format für die diversen HTML-Elemente, 960.css enthält die

eigentlichen Klassen zur Layout-Gestaltung. Wer noch ein eigenes Stylesheet

benötigt, der kann dies danach noch einbinden.

Eine komplette HTML-Datei sieht dann z. B. so aus:

<!DOCTYPE html>

<html lang="de">

<head>

<meta charset="utf-8" />

<title>960 Grid System - freiesMagazin</title>

<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" />

<link rel="stylesheet" href="css/text.css" />

<link rel="stylesheet" href="css/960.css" />

</head>

<body>

<div class="container_12">

<h2>

12-spaltiges Layout

</h2>

<div class="grid_12">

<p>

Dieser Text geht über die volle Breite aller zwölf Spalten.

</p>

</div>

<div class="clear"></div>

<div class="grid_4">

<p>

Dieser Text geht über die ersten vier Spalten.

</p>

</div>

<div class="grid_8">

<p>

Und dieser Text geht dann über die verbleibenden acht Spalten.

</p>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>

</body>

</html>

Listing: 960gridsystem.html

Wie darin zu sehen ist,

ist der Einsatz der CSS-Bibliothek recht einfach.

Als erstes wird innerhalb eines <div>-Elementes, welches den zu

formatierenden Inhalt umschließt,

die CSS-Klasse container_12 festgelegt. Diese steht für

ein 12-spaltiges Layout. In den darauf folgenden <div>-Elementen wird über

class="grid_X" festgelegt, über wie viele Spalten das Element sich erstrecken

soll. Hier also im ersten Fall über 12 Spalten, also die volle Breite, im

zweiten Fall über vier und acht Spalten.

Wichtig ist, dass nach jedem Wechsel der Spaltenzahl ein <div class="clear"></div>

eingefügt wird, damit der folgende Inhalt korrekt dargestellt wird.

Der Einsatz von class="grid_X" ist übrigens nicht auf <div>-Elemente beschränkt,

sondern kann auch auf andere HTML-Elemente angewendet werden. Wer ein 16- oder

24-spaltiges Layout benötigt, der ersetzt einfach class="container_12" durch

class="container_16" bzw. class="container_24". Wichtig ist noch, dass sich die

Werte von grid_X immer auf die angegebene Gesamtspaltenzahl addieren.

Eine Übersicht über die Spaltenbreiten ist auf

der Demo-Seite des Projekts zu finden [6].

Weitere Möglichkeiten

Das oben gezeigte, zweispaltige Layout mittels grid_4 und grid_8 ist z. B.

recht praktisch, um schnell und unkompliziert einen Navigations-

und einen

Inhaltsbereich zu erstellen. Aber vielleicht sähe es ja besser aus, wenn der

grid_4-Bereich rechts wäre und der grid_8-Bereich links? Um

dies schnell zu

testen, kennt das 960-Grid-System noch die Klassen push_X und pull_X, wobei

das X auch hier für eine Zahl steht.

Um

die Spalten zu tauschen, werden die beiden Zeilen im

Listing oben geändert:

<div class="grid_4 push_8">

<div class="grid_8 pull_4">

Das ist alles. Wird die Seite im Browser neu geladen, dann sind die Spalten

vertauscht.

Oder vielleicht soll aus optischen Gründen noch eine Leerspalte zwischen dem

4-spaltigen und 8-spaltigen Bereich stehen? Dazu ersetzt man die beiden Zeilen

wie folgt:

<div class="grid_4 suffix_1">

<div class="grid_7">

Wer eine Leerspalte davor statt dahinter benötigt, der nutzt statt der CSS-Klasse suffix_X

einfach prefix_X.

Unterspalten

Sollte eine weitere Unterteilung innerhalb der Spalten notwendig sein, so kennt

das 960-Grid-System auch eine Lösung.

Um den grid_8-Bereich gemäß obigen Beispiel nach dem vorhandenen Text noch

weiter in zwei vierspaltige Bereiche aufzuteilen, wird nach dem </p> noch

folgendes HTML eingefügt:

<div class="grid_4 alpha">

<p>Erste Unterspalte.</p>

</div>

<div class="grid_4 omega">

<p>Zweite Unterspalte.</p>

</div>

Die Klassen alpha und omega stehen dabei für die erste und letzte

Unterspalte.

Alternativen

Das 960-Grid-System ist nicht die einzige CSS-Bibliothek, die solche

spaltenbasierten Layouts vereinfacht. So bietet z. B. auch die zur Zeit recht

populäre, von Twitter entwickelte CSS-Bibliothek

bootstrap.css [7] ein Grid-System. Dieses ist

940 Pixel breit und „reagiert“ auf unterschiedliche

Media-Queries [8]. Hier

ist die Spaltenanzahl aber auf maximal 12 festgelegt.

Des Weiteren wird früher oder später auch ein Grid-Layout direkt via CSS3

möglich sein, ohne zusätzliche Bibliotheken. Allerdings befindet sich dieses

System seitens des W3C noch im

Entwurfsstadium [9] und es gab schon

verschiedene Änderungen an der Syntax. Wann eine finale, stabile Version

feststeht und wann diese dann letztendlich von allen gängigen Browser

unterstützt wird, ist offen.

Zusammenfassung

Die CSS-Bibliothek 960-Grid-System macht es einfach, Webseiten mit einem

spaltenbasiertem Layout zu formatieren. Durch die Wahl der Gesamtbreite des

Darstellungsbereichs von 960 Pixeln sind die Layouts gleichermaßen für

Desktoprechner als auch mobile Geräte,

die zumeist nur eine geringere Bildschirmauflösung besitzen,

geeignet.

Links

[1] http://960.gs/

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltungsraster

[3] http://www.egh-online-media.de/onlinemedien/professionelles-webdesign/der-raster-im-webdesign.html

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets

[5] https://github.com/nathansmith/960-Grid-System/tree/master/code/css

[6] http://960.gs/demo.html

[7] http://getbootstrap.com/

[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Responsive_Webdesign

[9] http://dev.w3.org/csswg/css-grid/

| Autoreninformation |

| Jochen Schnelle (Webseite)

programmiert ab und an Python-basierte

Webapplikation. Das 960-Grid-System benutzt er dabei, um den Inhalt „in Form“ zu

bringen.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Sujeevan Vijayakumaran

Als Linux-Anwender greift man häufig zur Shell, um mit dieser zu arbeiten,

beispielsweise zur Aktualisierung oder Installation von Paketen.

Liquid prompt [1]

erweitert automatisch die Kommandozeile um einige nützliche Funktionen

und ist besonders für die Nutzer geeignet, die viel mit der Shell arbeiten.

Dabei wird sowohl die Bash [2] als auch die zsh [3] unterstützt. Welche Features es hat

und in welchen Fällen es ziemlich nützlich ist, wird im Artikel

erklärt.

Installation

Für die Installation von Liquid prompt gibt es für die gängigen

Distributionen kein Paket, stattdessen kann man sich

den aktuellen Stand

aus dem Git-Repository herunterladen und dann nutzen. Dazu muss git installiert

sein. Zunächst holt man den aktuellen Stand vom GitHub-Repository:

$ git clone https://github.com/nojhan/liquidprompt.git

Im Anschluss kann man Liquid prompt mit folgendem Befehl aktivieren:

$ source liquidprompt/liquidprompt

Hiermit wird Liquid prompt allerdings nur ein einziges Mal aktiviert. Um es

dauerhaft zu aktivieren, muss der obere Befehl in die .bashrc bzw. in die

.zshrc kopiert werden, je nachdem welche Shell man nutzt. Dabei muss

beachtet werden, dass der absolute Pfad eingetragen wird.

Im letzten Schritt kann Liquid prompt noch sehr gut konfiguriert werden.

Die Konfigurationsdatei liegt unter

liquidprompt/liquidpromtrc-dist.

Diese Datei sollte dann entweder nach ~/.config/liquidpromptrc oder

nach ~/.liquidpromptrc kopiert werden.

Die Installation von Liquid prompt ist hiermit abgeschlossen. Bei Erscheinen

einer neueren Version reicht es, ein git pull im Verzeichnis liquidprompt

auszuführen.

Was es kann

Bis jetzt wurde noch nicht wirklich erklärt, was Liquid prompt wirklich kann.

Die Aktivität von Liquid prompt merkt man im schlechtesten Falle gar nicht. Dies

hängt meist davon ab, in welchem Verzeichnis man sich gerade befindet. Der

Anwendungsfall von Liquid prompt ist nämlich ziemlich variabel, nicht zuletzt

deswegen heißt es „liquid“ (auf Deutsch: „flüssig“).

Bei einer reinen Bash, d. h. ohne eine modifizierte .bashrc, sieht die Prompt

in etwa so aus:

[sujee@thinkpadx ~]$

Den meisten dürfte bekannt sein, dass hierbei vier Dinge angezeigt werden: Der

Benutzername (hier: sujee), der Rechnername (hier: thinkpadx), das aktuelle

Verzeichnis (hier: ~) sowie das Dollar-Zeichen, die eigentliche Shell-Prompt.

Wie oben beschrieben, aktiviert man mit

$ source ~/liquidprompt/liquidprompt

Liquid prompt. Bei einer angepassten Konfiguration von Liquid prompt

erscheint das Home-Verzeichnis beispielsweise mit weiteren Informationen:

11:24:51 ⌁58% [sujee:~] $

Dies wäre zum einen die aktuelle Uhrzeit und zum anderen der aktuelle Ladestatus

des Laptop-Akkus. Die einzelnen Elemente der Prompt werden dabei farbig dargestellt.

Für die einzelnen Funktionen gibt es in der Konfigurationsdatei Schalter zum

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion. Die Uhrzeit in der Prompt ist im

Standard ausgeschaltet. Zum Aktivieren reicht es,

LP_ENABLE_TIME=1

zu setzen.

Die Konfigurationsdatei ist generell ziemlich gut kommentiert, sodass man

recht gut sieht, welcher Schalter welche Funktionen auslöst.

Für Entwickler

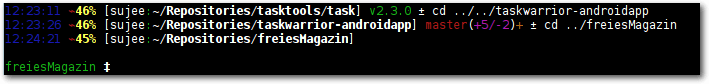

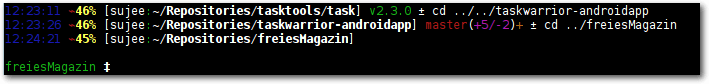

Für Entwickler ist besonders die Funktion für die verschiedenen Versionsverwaltungssysteme

interessant und ziemlich nützlich. Unterstützt werden Git, Subversion, Mercurial,

Fossil und Bazaar. Liquid prompt erkennt automatisch, wenn man sich in einem

Verzeichnis befindet, welches ein

Repository [4] der oben genannten Versionsverwaltungssysteme

ist.

Beim Betreten eines Git-Repositorys wird angezeigt, in welchem Zweig man sich

befindet und ob lokale Änderungen durchgeführt worden sind, die noch nicht

in das Repository übertragen wurden. Wenn keine lokalen Änderungen vorhanden sind,

wird der Zweigname in Grün angezeigt, wenn doch, wird er in Rot dargestellt

und in Klammern die Anzahl von hinzugefügten und gelöschten Zeilen

angezeigt. Entwicklern kann dies zum Teil Arbeit ersparen, da so ein

Prüfen des Repositorys mit git status nicht notwendig ist. Ähnliche Funktionen

sind dabei auch für andere unterstützte Versionsverwaltungssysteme enthalten.

Ansicht von Repository-Informationen mit der Uhrzeit und der aktuellen Ladekapazität des Akkus.

Weitere Anzeigen

Neben diesen Features können noch einige System-Informationen dargestellt werden.

Im

Standard werden jedoch nur wenige Informationen dargestellt. Diese erscheinen

nur dann, wenn sie wirklich notwendig sind. So wird unter anderem die Systemlast nur

dann angezeigt, wenn diese sehr hoch ist. Das gleiche gilt dabei auch für die

Prozessor-Temperatur. Diese Werte lassen sich aber ebenfalls sehr gut und

individuell anpassen.

Liquid prompt besitzt noch einige weitere Funktionen, die hier nicht weiter

aufgeführt werden. Wer die komplette Funktionsvielfalt nachlesen möchte,

findet eine Feature-Liste in der README des GitHub-Repositorys [5].

Darin wird auch erklärt, wie man beispielsweise die Reihenfolge der Elemente der Prompt

vertauschen kann oder auch die Nutzung verschiedener Themes. Auch die

Anpassung

von einzelnen Farben eines Themes ist möglich.

Fazit

Der Nutzer kann dabei Liquid prompt

vollkommen nach seinem eigenen Gefallen anpassen. Besonders für Shell-Liebhaber

bietet Liquid prompt sehr viele nützliche Features, die die Funktionen der Prompt

deutlich erweitern und somit auch die eigene Arbeit erleichtern. Durch die

hohe

Anpassungsfähigkeit kann jeder Benutzer selbst seine Prompt

designen.

Links

[1] https://github.com/nojhan/liquidprompt

[2] http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashtop.html

[3] http://zsh.sourceforge.net/

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Repository

[5] https://github.com/nojhan/liquidprompt#features

| Autoreninformation |

| Sujeevan Vijayakumaran (Webseite)

stolperte vor einigen Monaten über Liquid prompt, nachdem er einen Blog-Artikel

gelesen hatte und war von Anfang an von den Möglichkeiten, die Liquid prompt

bietet, begeistert.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Florian E.J. Fruth

Passt ein Artikel über Steam überhaupt in dieses Magazin? Gerade weil Valve

mit Steam für Linux nicht nur positives Feedback erhalten hat, sollen die

Vor- und

zu einem Teil auch die

Nachteile zum anstehenden zehnten

Geburtstag [1] als

Diskussionsgrundlage dargestellt werden. Vor allem an der Frage, ob Steam der

Linux-Community eher hilft oder schadet, scheiden sich die Geister.

Kurz nach der Jahrtausendwende war Linux als Standardbetriebssystem auf

Desktops die Ausnahme. Nur von einigen wenigen Kennern und in Teilbereichen von

Universitäten wurde Linux als Standard gelebt. Sehr häufig war jedoch auch

weiterhin eine Windows-Partition mit auf der gleichen Festplatte, da es zu

viel Software gab (und leider immer noch gibt), die nur mit Windows

lauffähig war (z. B. Microsoft Outlook, Autocad, SteuerSparErklärung). Ein

weiterer Teilbereich, der fast ausschließlich auf Windows setzte, war die

Spielebranche. Electronic Arts hat beispielsweise als einer der großen

Publisher bis heute nur rudimentäre Gehversuche unter Linux vorzuweisen,

mit zwei Browserspielen, die im Ubuntu Software Center veröffentlicht

wurden [2]

und auch bei den meisten anderen Publishern suchte man vergebens nach

Linux-Portierungen ihrer Spiele. Dies hatte zur Folge, dass selbst bei überzeugten

Linux-Nutzern eine Windows-Partition zum Spielen vorhanden war.

Der Anfang

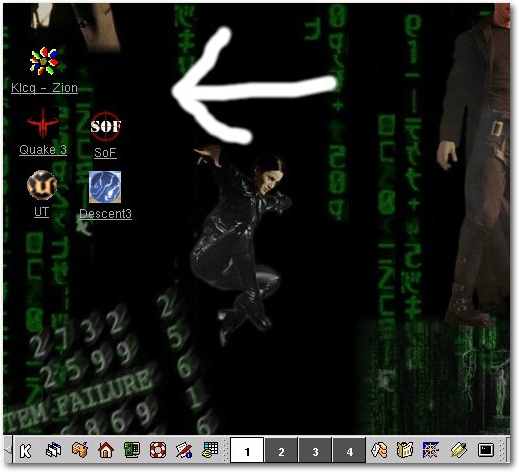

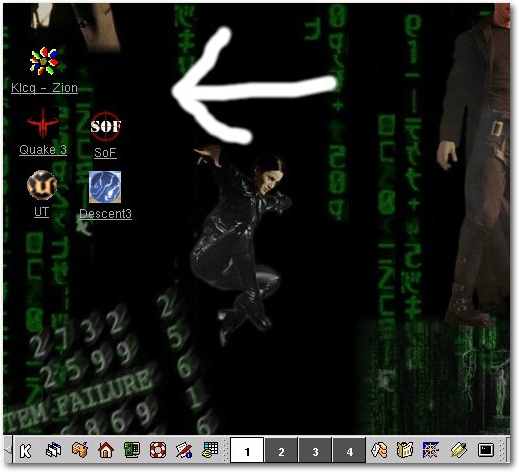

Ich hatte schon sehr früh versucht, auch unter Linux nicht auf Spiele

verzichten zu müssen. Das Spiel Quake III

Arena [3]

war jedoch eine der wenigen Ausnahmen, die ohne

Probleme unter Linux lauffähig waren. Die Versuche, Windows-Spiele

unter Linux mittels Wine [4] zu starten, hatten

selten Erfolg. Im besten Fall führte dies nur zu leichten Grafikfehlern oder

Performance-Problemen.

Mein Desktop im Jahr 2000.

Meist hatten die Spiele jedoch ihren Dienst komplett verweigert.

Als positives

Beispiel sei hier

Counter-Strike [5] erwähnt,

welches relativ gut unter Wine

funktionierte [6].

Dieser Umstand war wahrscheinlich der breiten CS-Spielergemeinde

geschuldet.

Anfang des Jahrtausends konnten die meisten Bewohner

Deutschlands, erstens nur

zeitweise

und zweitens nur mit einem

56k-Modem [7] im Internet surfen.

Somit „musste“ man sich für das Spielen eines Multiplayer-Spiels zwangsweise

mit Freunden treffen.

Es wurde also lange geplant, wann und wo man

sich in der Freizeit mit ein paar Hundert

Leuten in Schulen, Fabrikhallen oder ähnlichen trifft, um

gemeinsam bzw. gegeneinander spielen zu können. Eines der am weitesten

verbreiteten Spiele war der oben schon erwähnte Taktik-Shooter

Counter-Strike.

Die Grundlage

Am 12. September 2003 hat Valve mit Steam [8] die

Grundlage für ihr heutiges Geschäftsmodell gelegt.

Gedacht war Steam zuerst

als Kopierschutz, Anti-Cheat-Technologie und für die zentrale Verwaltung der

Multiplayer-Spiele aus dem eigenen Hause. Da das Spielen von aktuellen

Counter-Strike-Versionen

(v1.6 Beta [9])

auf LAN-Partys [10] damit jedoch auch

zwingend Steam voraussetzte, mussten sich viele Spieler zwangsweise bei

Steam registrieren. Somit hatte sich Valve eine breite Benutzerbasis

gesichert und diese bis heute kontinuierlich ausgebaut. Über mittlerweile

fast 10 Jahre wurden auch Spiele von Drittherstellern über Steam

veröffentlicht und die Funktionalitäten ausgebaut. Zum Beispiel können

heutzutage Spieler ihre Spielstände in der Steam-Cloud sichern, erhalten

sogenannte „Achievements“ und können plattformübergreifend spielen. Nicht

alle Hersteller verwenden dabei das Kopierschutzmodul, welches von der

Steam-Plattform zur Verfügung gestellt wird. Somit können einige über Steam

gekaufte Spiele nach der Installation kopiert und als Standalone-Variante

gespielt werden [11].

Dies sind jedoch nur Ausnahmen. Die meisten Spiele lassen sich nicht von Steam

entkoppeln.

Die Vision

Michael Larabel, der Gründer von Phoronix, hatte schon im Frühjahr 2010 erste Anzeichen dafür gefunden, dass

es neben der Mac-OS-X-Version auch eine Linux-Version von Steam geben

könnte [12].

Sicherlich waren es nicht nur Skeptiker, die diesen Andeutungen nicht den

geringsten Glauben geschenkt hatten.

Dies liegt sicher auch daran, dass Linux-Spieler doch in vielen

Jahren immer wieder von Firmen und ihren leeren Versprechen enttäuscht werden. Ein

Beispiel hierfür ist der Linux-Port des Ego-Shooters Unreal Tournament 3, welcher kurz

nach der Windows-Veröffentlichung im Jahr 2008 erscheinen

sollte [13] und

Ende 2010 aber endgültig für tot erklärt

wurde [14]. Eine

weitere Enttäuschung war ID Software, die Linux anfänglich sehr gut

unterstützt hatten und einige Spiele auf Linux portiert haben, bei ihren beiden neusten Veröffentlichungen Doom 3 BFG und Rage jedoch das Interesse an einer

Portierung für Linux verloren

hatten [15] [16].

Dies hatte zur Folge, dass Robert Beckebans als unabhängiger

Linux-Entwickler nach der Veröffentlichung des Doom3-BFG-Quellcodes das

Spiel für Linux portieren musste [17].

Als der Steam-Client Ende 2012 nun doch für Linux (insbesondere Ubuntu)

verfügbar war [18], bot sich die

Gelegenheit für die etwas vergrößerte

Anzahl an Linux-Desktop-Benutzern,

Steam unter

ihrem Standardbetriebssystem zu installieren. Die ersten

Gehversuche auf nicht unterstützten Linux-Derivaten waren noch etwas

hakelig. Mittlerweile gibt es jedoch immer mehr Anleitungen (z. B. für

Debian [19])

und weniger Probleme, wenn Steam auch unter

Nicht-Ubuntu-Distributionen installiert werden soll.

Doch zurück zur eigentlichen Frage: Ist das Engagement von Valve für Linux

eher ein Fluch oder ein Segen für die Linux-Gemeinde?

Das Kapital

Ein Grundgedanke von Linux ist die GPL [20]

und damit der Gedanke, seine Programme als Open Source freizugeben. Einige

Firmen schaffen es, mit Open-Source-Software Geld zu verdienen, indem sie

z. B. kostenpflichtigen Support für Open-Source-Produkte anbieten. Als

Beispiel können hierfür sowohl große Distributionen wie

SuSE [21] und RedHat [22]

herangezogen werden, aber auch kleinere Produkte wie

OTRS [23].

Spiele-Entwickler haben jedoch keine Firmen als Endkunden, welche jährlich

für Support zahlen würden. Stattdessen muss ihr Lebensunterhalt

komplett durch den einmaligen Verkauf der Spiele bestritten werden

(Ausnahmen hiervon sind

Abomodelle [24]

und In-Game-Werbung [25]). Das

bedeutet auch, dass viele Entwickler ihr Spiel mit einem Kopierschutz

versehen, um die Umsätze zu steigern.

Steam ist hierbei eine der Plattformen, welche betriebssystemübergreifend für

Windows, Mac OS X und Linux verfügbar ist (daneben gibt es zum Beispiel noch

Desura [26], das im Gegensatz zu Steam jedoch keinen Kopierschutz mitliefert). Somit haben Spiele-Entwickler und

Spieler den Vorteil, das gleiche Produkt (und damit den gleichen

Kopierschutz) auf mehreren Betriebssystemen einsetzen zu können. Spiele

werden beim Online-Kauf beziehungsweise bei der Registrierung von im Laden gekauften

Spielen fest mit dem Steam-Konto des Benutzers verbunden. Das Verleihen an

Freunde und der Weiterverkauf von einmal registrierten Spielen ist bisher

unmöglich.

Dafür sind die Spiele jedoch nicht fest an einen PC gebunden.

Dies kann gerade dann von Vorteil sein, wenn das Spiel sowohl auf einem

Desktop-PC als auch einem Laptop unterwegs gespielt werden soll und dabei

evtl. sogar noch unterschiedliche Betriebssysteme verwendet werden.

Für kleinere Firmen (unter anderem auch Ein-Mann-Firmen) in der

Spiele-Entwickler-Branche stellt Steam die Möglichkeit einer rein

digitalen Verbreitung ihrer Spiele dar. Dies kann finanziell einen Vorteil

gegenüber der Verbreitung in Ladengeschäften darstellen. Gerade bei

unbekannten Entwicklern kann es problematisch sein, einen Publisher zu

finden, welcher das Spiel in Umlauf bringen will. Rein digitale

Verbreitungsmodelle wie Steam und Desura senken so die Hürde für Entwickler und haben bei einigen Spielen die

Veröffentlichung überhaupt erst

ermöglicht [27].

Die Privatsphäre

In der „Steam Privacy Policy

Agreement“ [28] kann man nachlesen,

welche Informationen Valve über seine Steam-Benutzer sammelt. Der Grund für das Sammeln der Daten

ist laut Valve, dass Spiele und Dienste besser an die Plattformen und

Gewohnheiten der Spieler angepasst werden sollen. Gerade diese Datensammlung

stößt einigen Vertretern der Open-Source-Gemeinde bitter auf. Sofern diese

Datensammlung positiv auslegt werden soll, ist anzuführen, dass es damit

unter anderem möglich ist, den Anteil der Linux-Distributionen unter den

Steam-Benutzern zu bestimmen [29].

Somit ist es für Spieleentwickler einfacher, zu entscheiden, ob sich eine Portierung

eines Spiels überhaupt lohnt und wenn ja, auf welche Distribution der Fokus

gelegt werden sollte.

Die Treiber

Das wichtigste Argument für Steam ist in meinen Augen jedoch die

Verbesserung der Treiber-Situation unter Linux. Primär seien hier die

Grafiktreiber von Intel, AMD und NVIDIA genannt. Und obwohl Linus Torvalds

für NVIDIA nur ein

„Fuck You“ [30] [31]

übrig hatte, haben viele Nutzer mit den binären, proprietären Treibern von

NVIDIA in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht. Es wäre

wünschenswert, wenn AMD und NVIDIA ihre Treiber direkt als Open Source in den

Linux-Kernel mit einbringen würden, allerdings gibt es aktuell im Bereich

der Spiele nur mit den binären Treibern die Möglichkeit, das Maximum aus

seiner Grafikkarte herauszuholen.

Intel hat jedoch auch dazugelernt: Die Entwicklung von der

miserablen Politik der Treibersituation des

Intel-GMA500-Grafikchips [32]

bis zur zeitnahen Unterstützung aktueller Intel-HD-Grafikeinheiten muss positiv erwähnt

werden [33].

Das Fazit

In der Hoffnung, dass dieser Artikel einige der Argumente für und

im Ansatz auch

gegen

Steam mit den dazugehörigen Hintergründen aufzeigen konnte, kann sich nun

jeder entscheiden, ob er mit der Datensammlung und dem DRM-System von Steam

leben kann oder nicht. Sofern die Entscheidung gegen Steam fällt, bleibt

immer noch die Möglichkeit, DRM-freie Spiele für Linux über Projekte wie das

Humble Bundle [34] oder

Groupees [35] zu erwerben. Hätte es bei den Humble Bundles

jedoch keine Steam-Keys dazu gegeben, wäre ihnen wahrscheinlich

weniger Aufmerksamkeit zu Teil geworden (u. a. auch aufgrund von nicht ganz

so bescheidenen

Käufern [36]).

Meiner Meinung nach hat es Valve mit dem Steam-Client für Linux und der

Portierung ihrer eigenen Spiele geschafft, zum einen die Treibersituation –

zumindest für Intel-Grafikkarten – zu

verbessern [37]

und zum anderen die Portierung von weiteren Spielen anzustoßen. Für mich überwiegen somit

die Vorteile und ich sehe den Steam-Client großteils als Segen. Zum

Vergleich: Aus den ehemals vier Linux-Spielen sind bei mir aktuell 46 unter

Linux lauffähige Spiele geworden (von insgesamt 90 Steam-Spielen in meiner

Steam-Sammlung).

Mein aktueller Steam-Account.

Die Chance

Da der Anteil der Linux-Steam-Benutzer noch weiter steigen soll, werden noch

drei Linux-Spiele für Steam verlost.

Zu gewinnen gibt es das preisgekrönte

„Bastion“ [38], „Thomas was

alone“ [39] und „Cubemen

2“ [40]. Um zu gewinnen, muss die folgende Frage

richtig beantwortet werden:

„Wie heißt (einer) der Gründer von Valve?“

Die Antworten können bis zum 8. September 2013, 23:59 Uhr über die

Kommentarfunktion unterhalb des Artikels oder per E-Mail an

geschickt werden. Die Kommentare werden aber bis

zum Ende der Verlosung nicht freigeschaltet. Die drei Linux-Spiele werden dann unter allen

Einsendern, die die Frage richtige beantworten konnten, verlost.

Links

geschickt werden. Die Kommentare werden aber bis

zum Ende der Verlosung nicht freigeschaltet. Die drei Linux-Spiele werden dann unter allen

Einsendern, die die Frage richtige beantworten konnten, verlost.

Links

[1] http://store.steampowered.com/news/183/

[2] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTA5ODk

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Quake_III_Arena

[4] http://www.winehq.org/

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike

[6] http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=3507

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Modem

[8] http://www.steampowered.com/

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_(software)#Beginnings

[10] https://de.wikipedia.org/wiki/LAN-Party

[11] http://www.gog.com/forum/general/list_of_drmfree_games_on_steam/page1

[12] http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=steam_linux_script&num=1

[13] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=NTk5MQ

[14] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=ODU3NA

[15] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTIxMTQ

[16] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTA5MzQ

[17] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTI1NzE

[18] http://store.steampowered.com/news/9289/

[19] http://www.cheesed-off.com/229_cleanly-installing-steam-for-linux-beta-on-debian/

[20] http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

[21] https://www.suse.com/de-de/

[22] http://www.redhat.de/

[23] http://doc.otrs.org/3.0/de/html/commercial-support-for-otrs.html

[24] https://de.wikipedia.org/wiki/Massively_Multiplayer_Online_Role-Playing_Game#Finanzierung_und_Kosten

[25] https://de.wikipedia.org/wiki/In-Game-Werbung

[26] http://www.desura.com/

[27] http://www.statesman.com/news/technology/download-distribution-opening-new-doors-for-inde-1/nRZHP/

[28] http://www.valvesoftware.com/privacy.htm

[29] http://store.steampowered.com/hwsurvey

[30] http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/06/torvalds-nvidia-linux/

[31] http://www.youtube.com/watch?v=iYWzMvlj2RQ

[32] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTMyODA

[33] http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=intel_haswell_linux&num=2

[34] http://www.humblebundle.com/

[35] http://groupees.com/

[36] http://blog.humblebundle.com/post/14549340777/1-min-price-for-getting-steam-keys

[37] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTE0MzQ

[38] http://supergiantgames.com/

[39] http://www.thomaswasalone.com/

[40] http://cubemen2.com/

| Autoreninformation |

| Florian E.J. Fruth

hatte schon im vorherigen Jahrtausend Kontakt mit SuSE und Debian Linux.

Dabei hat er schon immer versucht, auch Spiele unter seinem

Standardbetriebssystem zu nutzen.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Dominik Wagenführ

Es ist kalt im Land, sehr kalt. Seit Jahren schon schneit es vom Himmel

herab und will gar nicht mehr aufhören. Dicke Wolken hängen über der Stadt

und lassen die Sonne nicht mehr erscheinen. Aber glücklicherweise gibt es ja

„Little Inferno Entertainment Fireplace”, den tollen, neuen Kamin fürs

Wohnzimmer. Einfach den Katalog durchstöbern, Dinge bestellen und im Kamin

verbrennen – und schon wird einem warm ums Herz. Das ist Little

Inferno [1], das Spiel!

Gefangen in der Endlosschleife

Das Spielprinzip von Little Inferno ist in der Tat so einfach, wie es in

der Einleitung beschrieben ist. In einem Katalog kauft man Dinge ein wie

Backsteine, Bauklötze, Puppen oder Teddybären, legt diese in seinen Kamin

und verbrennt sie. Für das Verbrennen erhält man Geld – und zwar immer etwas

mehr als der Gegenstand selbst gekostet hat. Und von diesem Geld kauft man

sich wieder tolle, neue Dinge zum Verbrennen.

Wäre dies das ganze Spiel, wäre man wirklich in einer Endlosschleife gefangen –

in einer sehr monotonen noch dazu. Glücklicherweise steckt etwas mehr

hinter dem Verbrennen von Gegenständen, denn es gibt sogenannte Kombos.

Verbrennt man zwei oder drei Gegenstände gleichzeitig im Kamin und passen

diese zusammen, erreicht man eine Kombo. Als Beispiel: Für die „Japanische

Kombo“ – die Namen der Kombos

plus die Anzahl der benötigten Gegenstände ist

in einer Liste dargestellt – stellt man einfach einen Spielzeug-Ninja und

ein Sushi-Röllchen in den Kamin und verbrennt diese gemeinsam.

Japanische Kombo aus Sushi und Ninja.

Was hat man aber von diesen Kombos? In der Regel bringen sie etwas mehr Geld

und zusätzlich Briefmarken ein. „Briefmarken?“ mögen jetzt manche fragen.

Genau, Briefmarken! Diese werden für das Spiel nicht unbedingt benötigt,

beschleunigen den Spielfluss aber erheblich. Jeder Gegenstand muss nach der Bestellung

im Katalog natürlich geliefert werden. Je teurer ein Gegenstand, desto

länger ist oft die Lieferzeit. Zugegeben dauert es eine gewisse Zeit, einen

ganzen Mond einzupacken

und zu verschicken… Um nicht ewig warten zu müssen,

kann man mit Briefmarken den Versand und damit die Wartezeit stark

verkürzen. Statt nach zwei Minuten Wartezeit ist das Paket dann schon in 10 Sekunden

da.

Was hat man von den Kombos aber nun – neben etwas mehr Spielspaß? Hat man

den Katalog leer gekauft – Keine Sorge! Alle Gegenstände lassen sich

beliebig oft nachkaufen! – und eine gewisse Anzahl an Kombos erreicht, gibt

es einen neuen Katalog mit tollen, faszinierenden Gegenständen zum

Verbrennen. Ob Plüschtiere, Haushaltsgegenstände oder Elektronikgeräte –

wirklich alles brennt!

Appetitliche Sachen zum Verbrennen.

Das Spiel hinter dem Spiel

Ehrlich gesagt würden auch Hunderte Kataloge und Tausende von Gegenstände den

Spielspaß auf Dauer nicht hochhalten können, wäre da nicht ein zweites Spiel

neben dem „Feuerchen machen“ eingebaut. So erhält man nämlich in

regelmäßigen Abständen Nachrichten. Zum einen vom geheimnisvollen

Wettermann, der hoch über der Stadt über den Wolken in seinem Wetterballon

sitzt und regelmäßig mitteilt, wie das Wetter wird. Und auch Miss Nancy, die

Besitzerin der Tomorrow Corporation, die „Little Inferno“-Kamine verkauft,

meldet sich ab und an zu Wort.

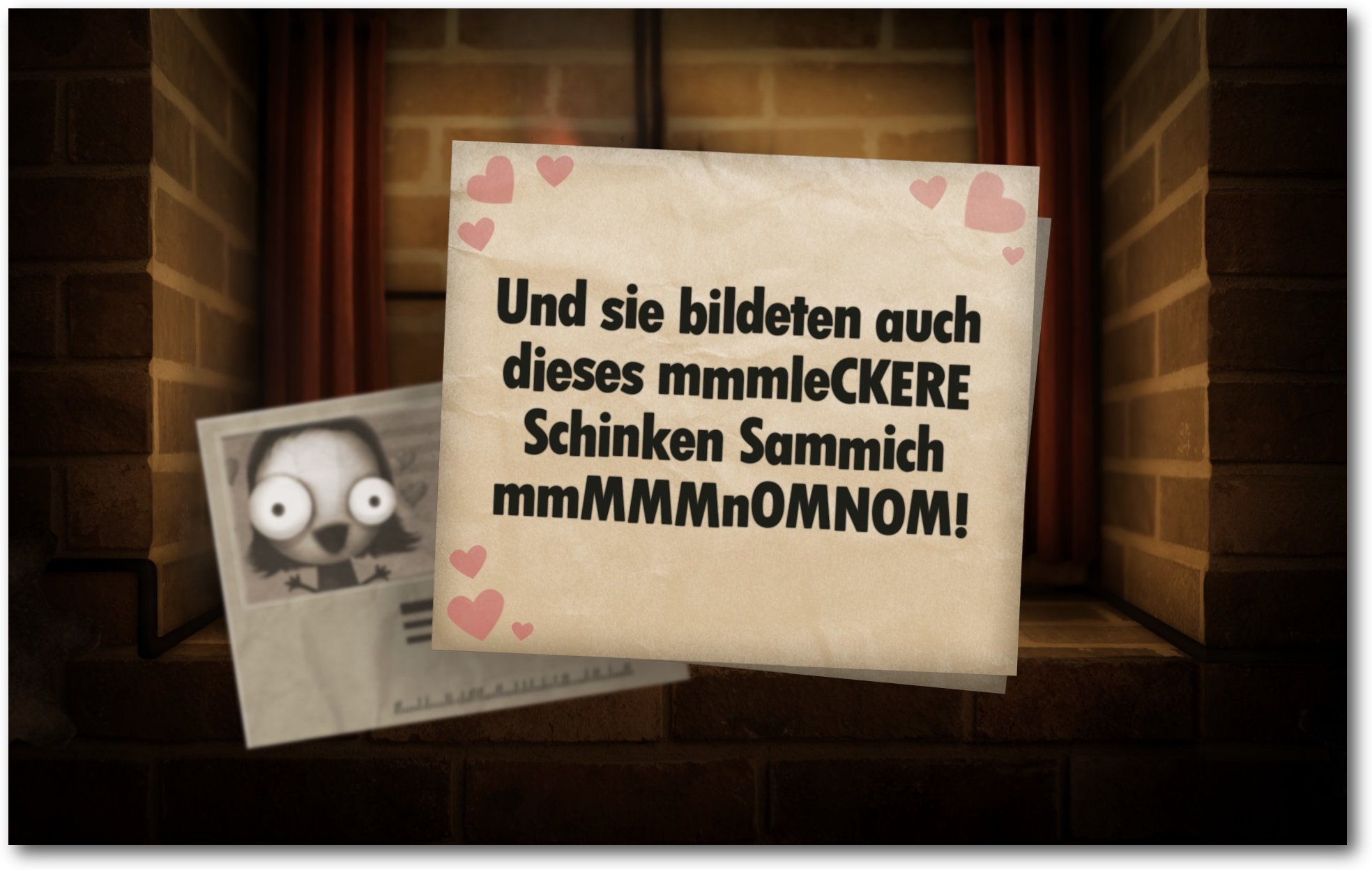

Am interessantesten sind aber die Briefe einer unbekannten Freundin, die

sich Sugar Plumps nennt. Sie möchte mit dem Spieler Freundschaft knüpfen und

Gegenstände tauschen. Was dahintersteckt, wird hier nicht verraten, doch es

ändert das Spiel am Ende völlig.

Post von Sugar Plumps.

Sozialkritik?

Auch wenn es in den letzten 15 Minuten nicht mehr um das Verbrennen von

Sachen geht – zumindest nicht direkt – bleibt der Grundton die ca. vier

Stunden, die Little Inferno dauert, eher düster. Der Humor ist mitunter sehr

schwarz und makaber und es macht Spaß, Dinge zu verbrennen. Aber irgendwann

beginnt man sich schon zu fragen: „Wieso kaufe ich Dinge, nur um diese zu

verbrennen. Sollten wir so mit unserem Geld umgehen?“

Die Antwort bleibt das Spiel schuldig. Das offene Ende lässt

Interpretationsspielraum. Aber wie schon bei „World of Goo“ (siehe

freiesMagazin 03/2009 [2],

dessen Schöpfer Kyle Gabler zusammen mit Allan Blomquist und Kyle Gray

das Spiel Little Inferno entwickelte) kann man die Kritik doch erahnen.

Ob es nun das virtuelle Geldverbrennen an der Börse ist, die

Klimaerwärmung, die die Menschen mit ihrem Hunger nach mehr

Energie antrieben

und antreiben, oder einfach nur die Sorglosigkeit, wie wir mit globalen

Problemen umgehen. Sicherlich findet jeder etwas, woran Little Inferno ihn

kritisch zu erinnern vermag. Der Trailer zum

Spiel [3] deutet das bereits an.

Glücklicherweise halten sich die Macher mit direkten Hinweisen aber zurück.

Nirgends taucht ein erhobener Zeigefinger auf (was prinzipiell gelogen ist,

denn so einen kann man in einem der Kataloge kaufen – und natürlich

verbrennen), sodass man selbst entscheiden kann, wie kritisch man das Ganze

sieht oder ob man einfach nur Spaß am Verbrennen von Dingen hat.

…

Technisch brillant

Technisch ist Little Inferno ebenso wie World of Goo brillant. Es erfordert

eben nicht immer alles eine riesige 3D-Engine, um ein ansprechend aussehendes

Spiel zu erstellen. Das Feuer im Kamin oder die verschiedenen Gegenstände, die

man kaufen kann – alles ist wunderschön gestaltet.

Dazu passend sind auch die großartigen und lustigen Texte. Sei es in den

Briefen der unbekannten Freundin, den Beschreibungen der Gegenstände oder in

Referenzen auf andere Indie-Spiele. Hier zeigt sich ein toller Humor – der

sogar im Deutschen funktioniert. Die Übersetzungen sind sehr gut gelungen.

Nahtlos, unaufdringlich und doch so schön, dass man ihn nebenbei anhören

kann, ist der

Soundtrack von Kyle Gabler, den es auf der Webseite zum

Anhören und kostenlosen Herunterladen

gibt [4]. Wie

schon bei World of Goo spielt Gabler mit verschiedenen Melodien, sowohl

orchestral als auch elektronisch und findet zu jeder Spielsituation und

jedem Gegenstand einen eigenen Sound.

Alles brennt so lichterloh!

Fazit

Little Inferno war Teil des achten Humble Indie

Bundles [5], was im Mai 2013 erschien. Wahrscheinlich wäre ich von selbst

nie auf die Idee gekommen, mir das Spiel einzeln zu kaufen, wäre es nicht

Teil des Bundles gewesen. Im Endeffekt bin ich froh darüber.

Wie schon bei World of Goo bietet Little Inferno viel Spielspaß und

kurzweilige Unterhaltung für zwischendurch. Es gibt keinen

20-Stunden-Story-Modus, an dem man als Gelegenheitsspieler ein Jahr lang

sitzt. Innerhalb von ein bis zwei Wochen kann man das Spiel ohne Probleme

durchspielen, wenn man sich an manchen Tagen

Abends ein Stündchen Zeit nimmt.

Wer nicht gerne beim Spielen denkt oder actionreiche Kost bevorzugt, wird

mit Little Inferno wohl weniger glücklich. Für alle anderen, vor allem eben

Gelegenheitsspieler, ist das Spiel eine wunderbare Abwechslung zum

Einheitspuzzler.

Redaktioneller Hinweis: Weil das Spiel so gut ist, will der Autor Dominik Wagenführ es gerne

unter das Linux-Spiele-Volk bringen. Deshalb gibt es ein Exemplar von Little

Inferno für Linux zu gewinnen. Hierzu muss man nur folgende Frage beantworten:

„Wie heißt das Projekt, dass Kyle Gabler zusammen mit anderen Studenten an

der Carnegie Mellon University startete und heute noch zusammen mit seinen

Mitstreitern betreut?“

Die Antworten können bis zum 8. September 2013, 23:59 Uhr, über die

Kommentarfunktion unterhalb des Artikels oder per E-Mail an

redaktion@freiesmagazin.de geschickt werden. Die Kommentare werden aber bis

zum Ende der Verlosung nicht freigeschaltet. Das Spiel wird dann unter

allen richtigen Einsendungen verlost.

Links

[1] http://tomorrowcorporation.com/littleinferno

[2] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2009-03

[3] http://www.youtube.com/watch?v=-0TniR3Ghxc

[4] http://tomorrowcorporation.com/little-inferno-soundtrack

[5] http://blog.humblebundle.com/post/51572104517/make-way-for-humble-

indie-bundle-8

| Autoreninformation |

| Dominik Wagenführ (Webseite)

spielt sehr gerne, inzwischen nur unter Linux. Nach World of Goo

begeisterte ihn auch Little Inferno.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Jochen Schnelle

Python [1] gilt als besonders leicht zu erlernende

Programmiersprache und ist somit gerade für Programmieranfänger interessant.

Das im Juli diesen Jahres erschienene Buch „Einführung in Python 3“ richtet sich

primär an Anfänger und behandelt die aktuelle Python Version 3 – eigentlich zwei

sehr gute Voraussetzungen.