Zur Version ohne Bilder

freiesMagazin Juli 2011 (ISSN 1867-7991)

Topthemen dieser Ausgabe

Fedora 15

Das neu erschienene Fedora 15 will den Benutzern wie jedes halbe Jahr die neueste freie Software und neueste Technologien bringen. Zu den Highlights zählt aus Benutzersicht sicherlich GNOME 3, welches im Artikel neben KDE beleuchtet wird. (weiterlesen)

Perl-Tutorial: Teil 0 – Was ist Perl?

Die am 14. Mai erschienene Version 5.14 wäre ein guter Vorwand, sich mit der Sprache zu beschäftigen, die so viele emotionale Reaktionen provoziert. Ein besserer Grund sind aber die Funktionalitäten, Module, Werkzeuge und Webseiten, welche die Programmierlandschaft namens Perl in den letzten Jahren stark verändert haben. (weiterlesen)

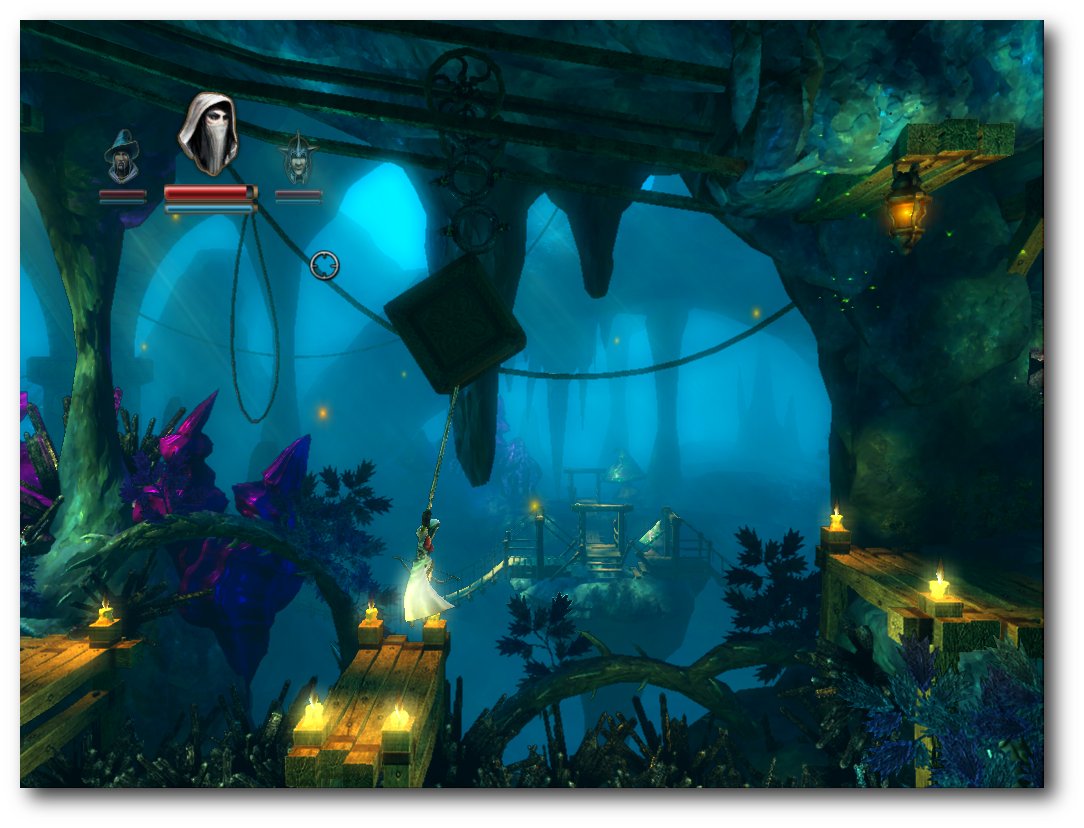

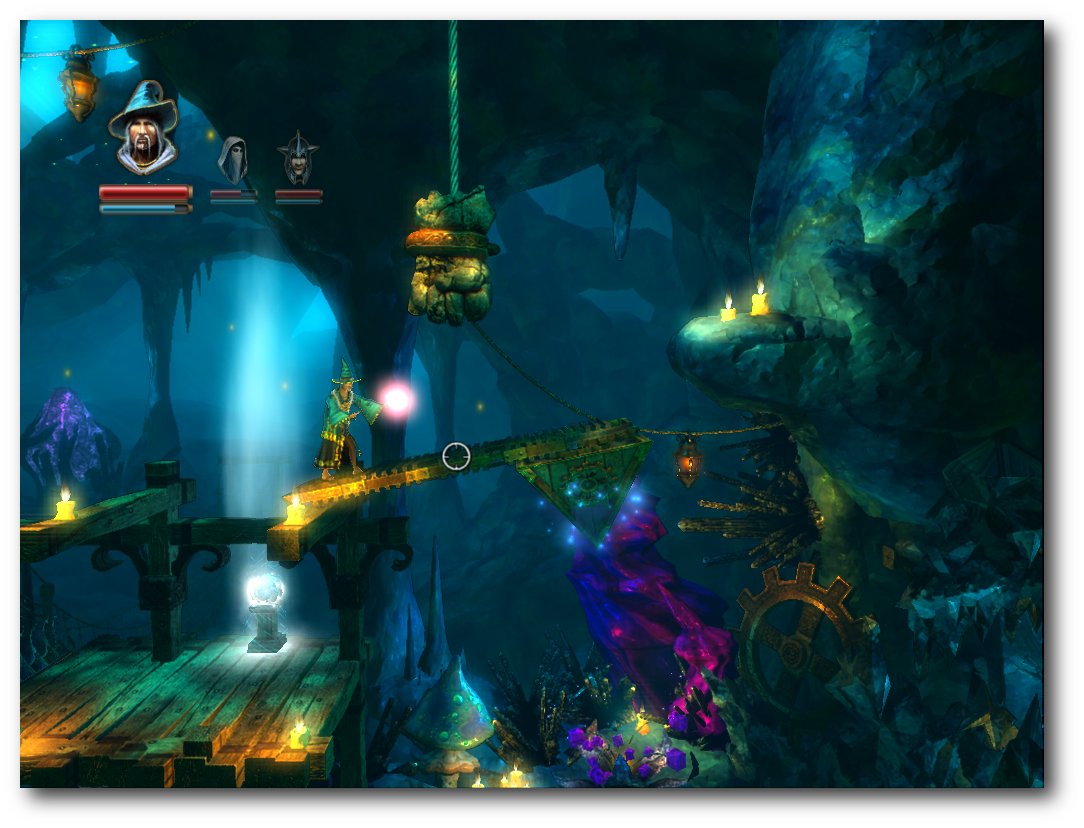

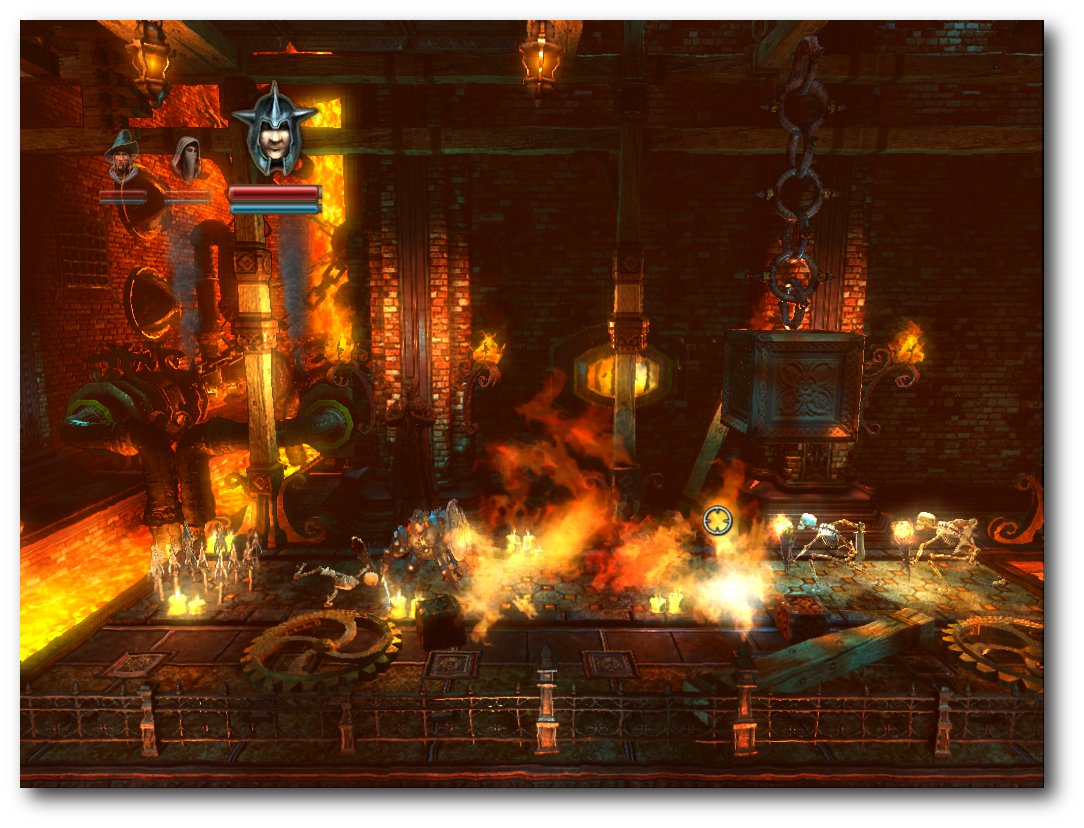

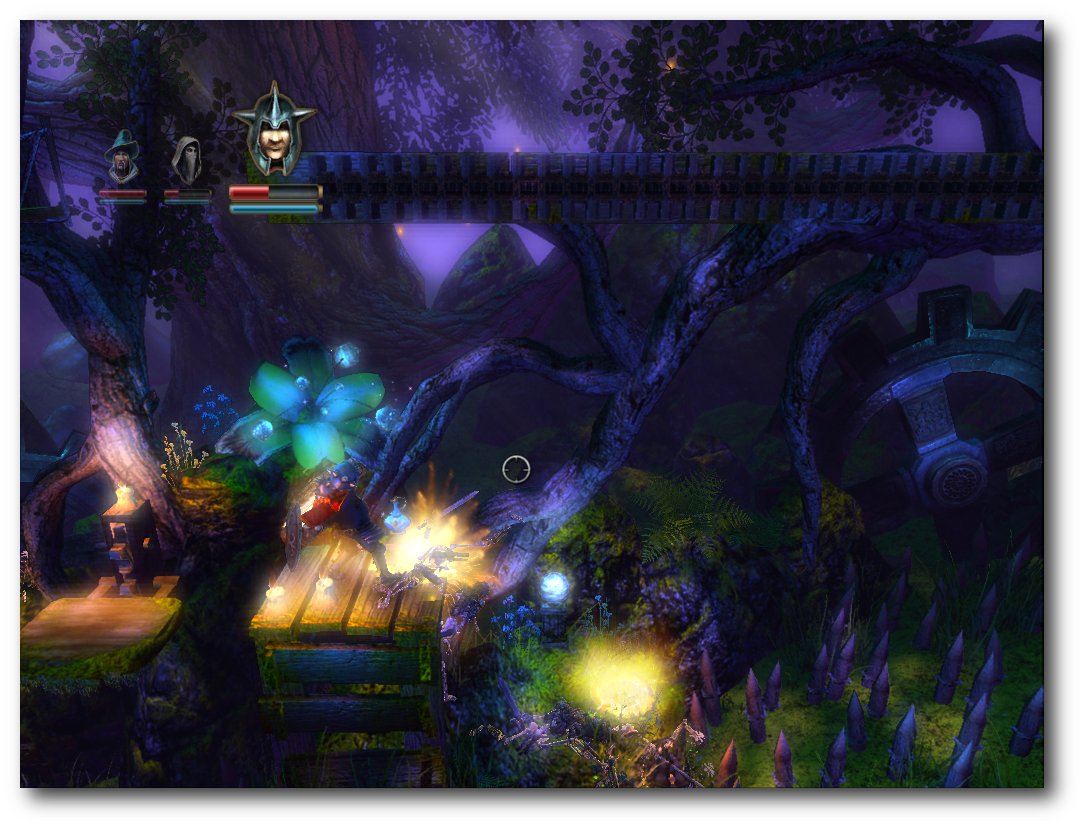

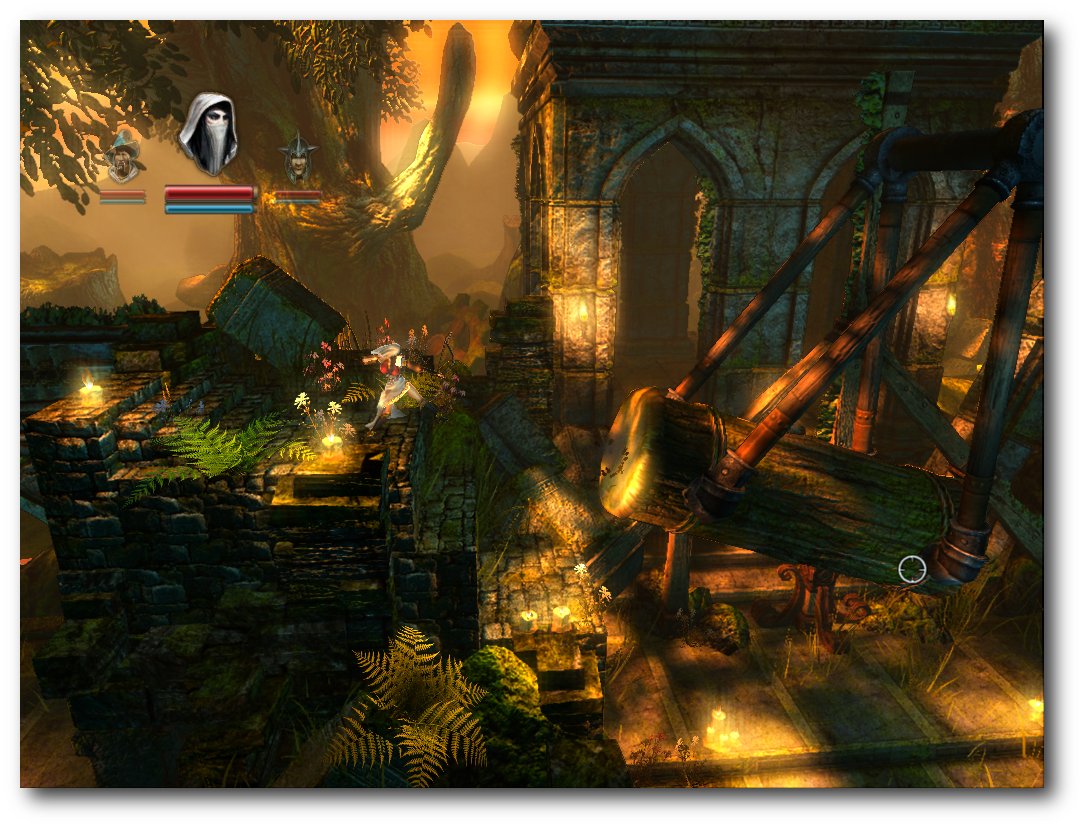

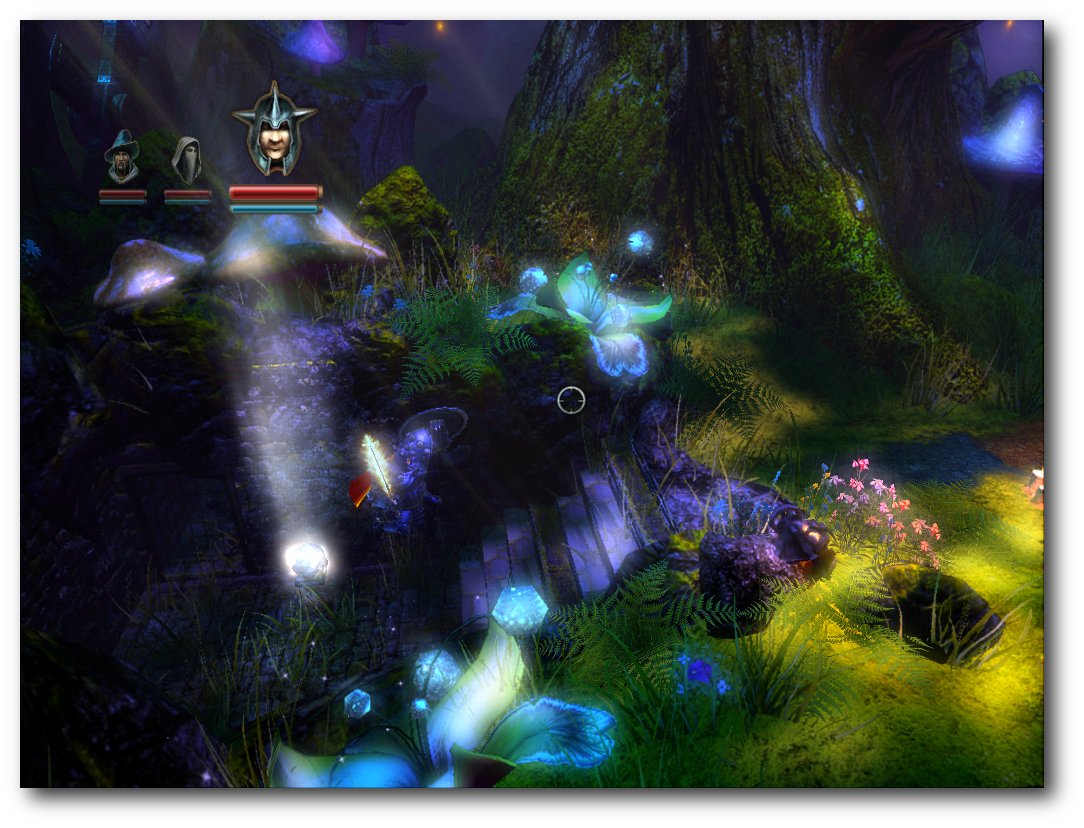

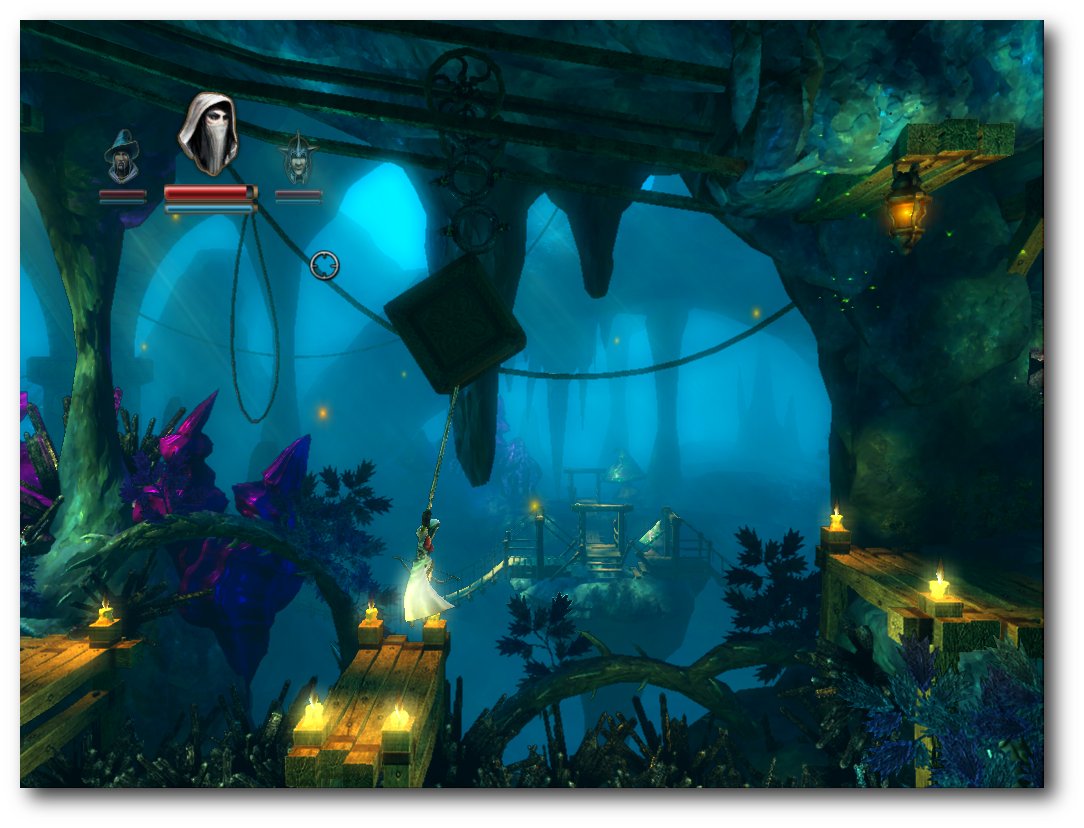

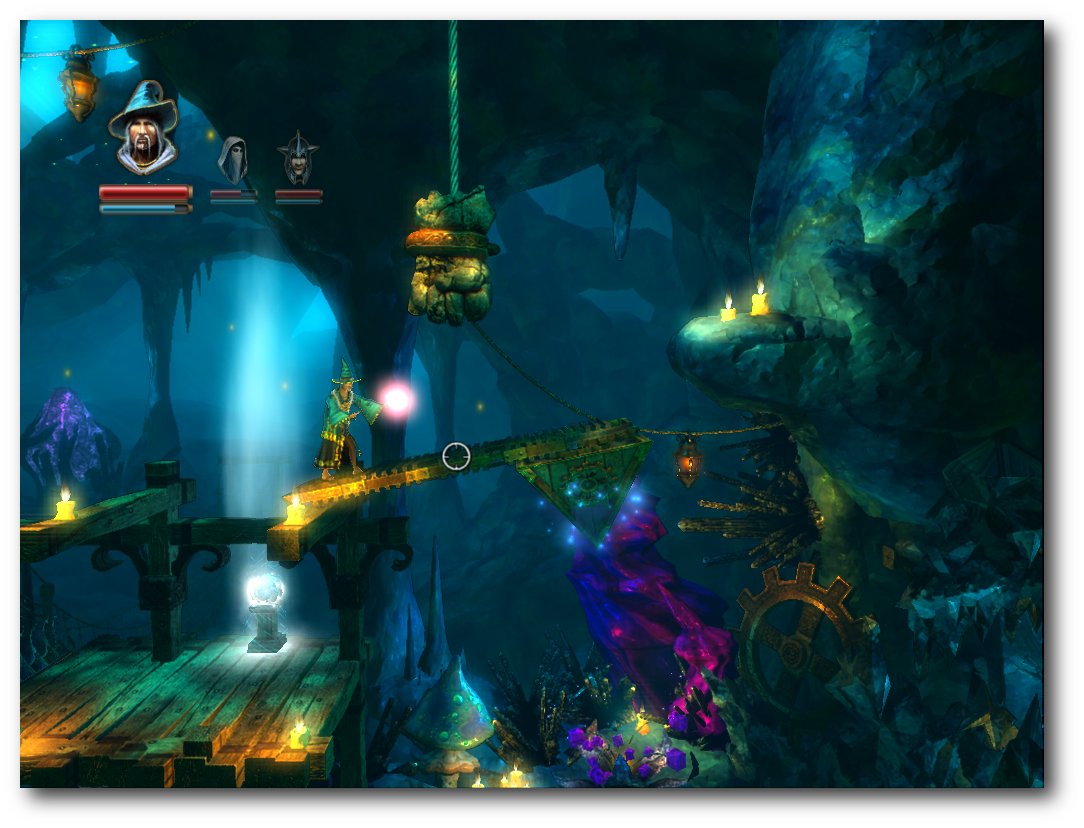

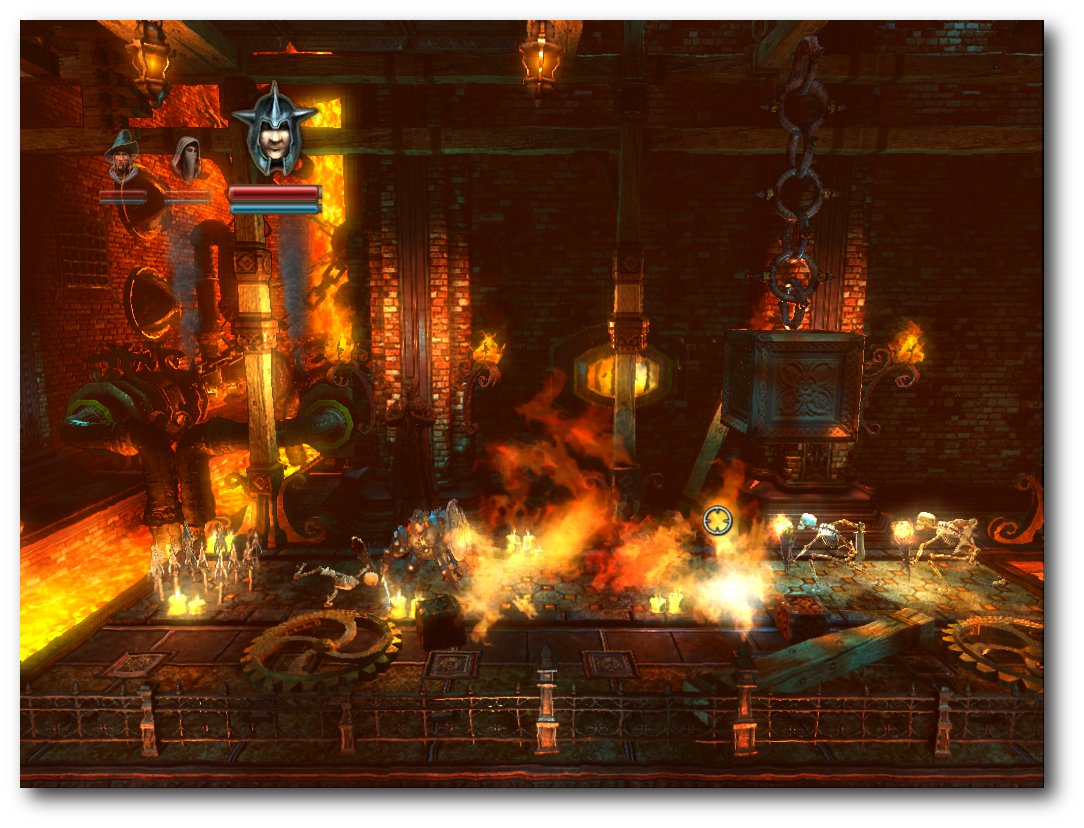

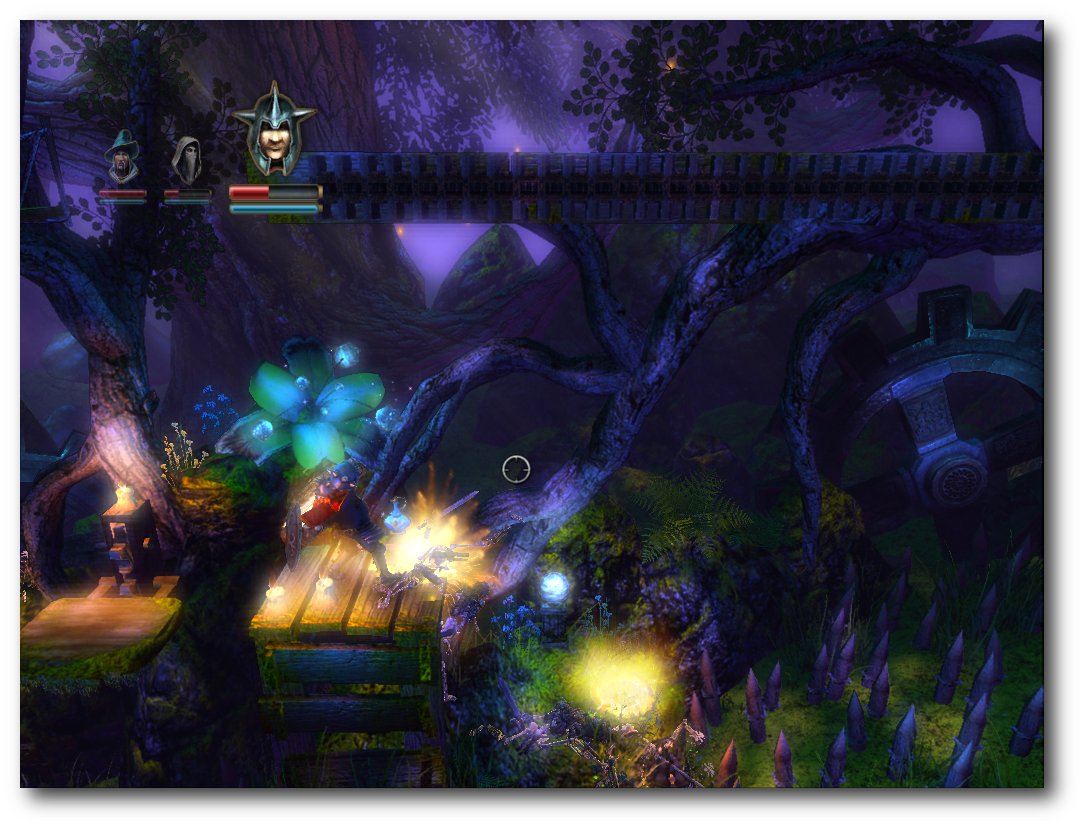

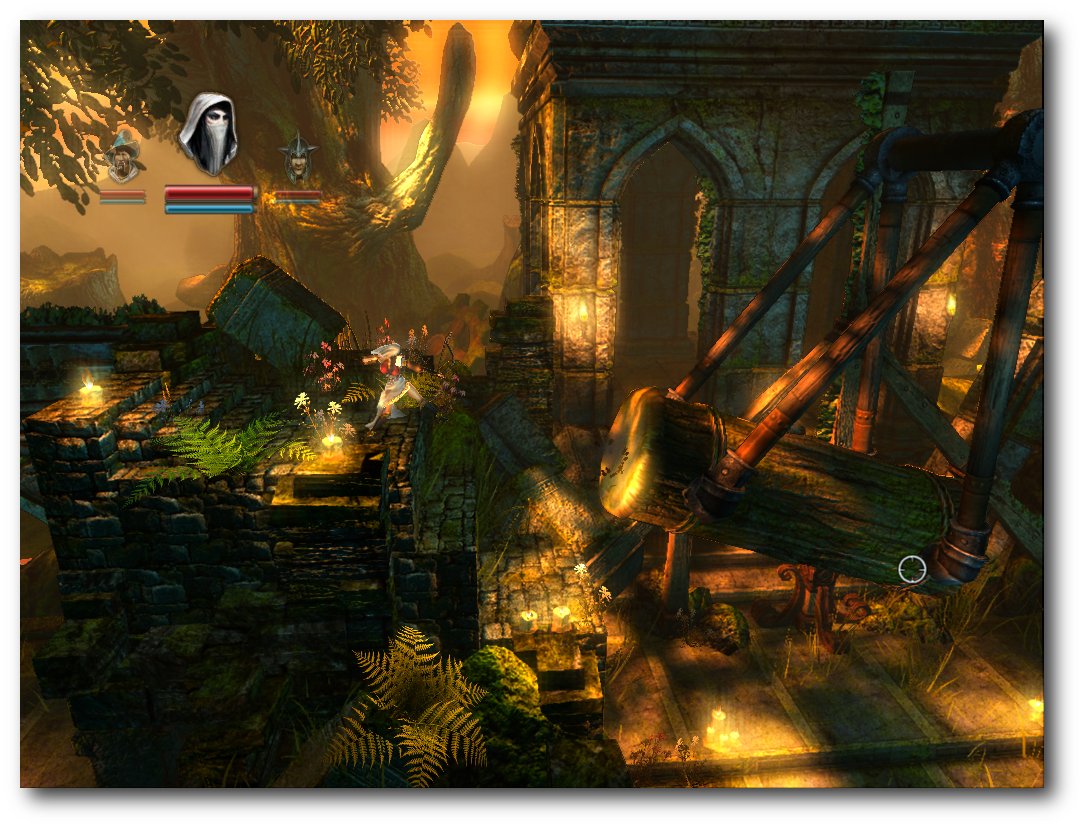

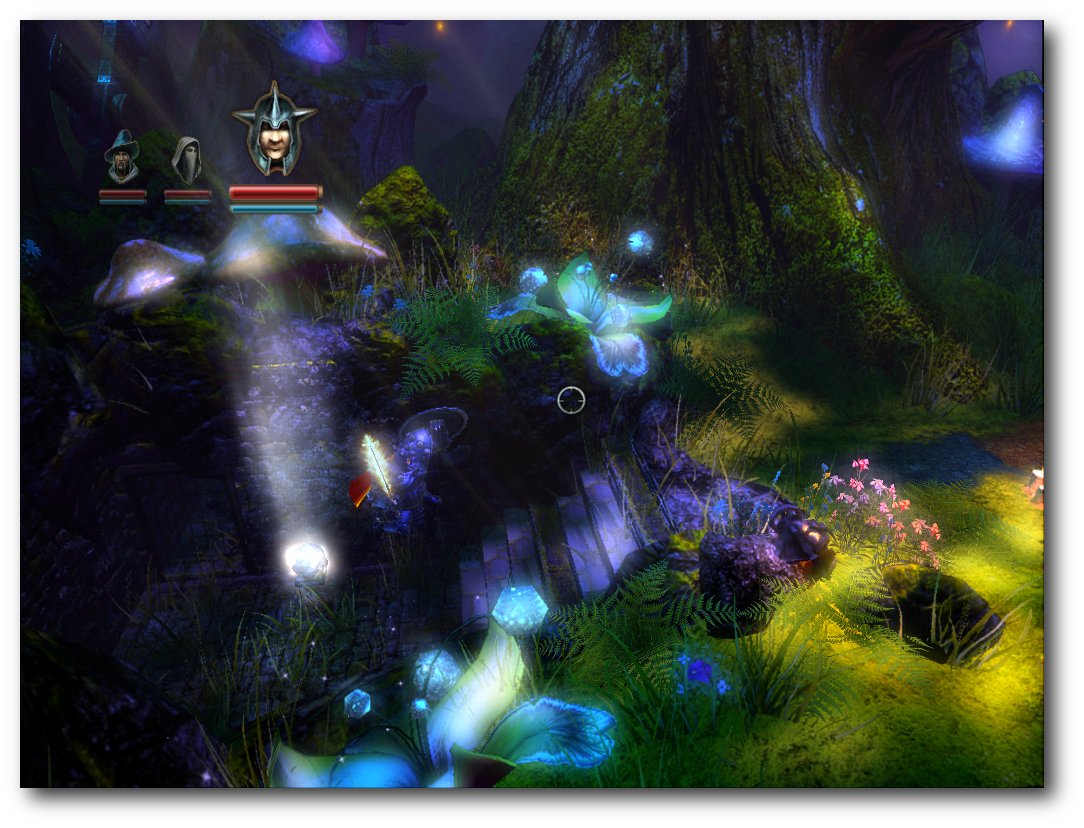

Trine – Aller guten Dinge sind drei

Es heißt, aller guten Dinge sind drei. Und ob nun die Dreifaltigkeit, die Heiligen Drei Könige oder die drei kleinen Schweinchen, Drei kommt gut. Das hat sich wohl auch das Entwicklerstudio Frozenbyte gedacht, als sie das Spiel Trine (gesprochen wie „3n“) entwickelten. (weiterlesen)

Zum Index

Linux allgemein

Fedora 15

Über Benchmarks

Der Juni im Kernelrückblick

Anleitungen

Python – Teil 8: Schöner iterieren

Perl-Tutorial: Teil 0 – Was ist Perl?

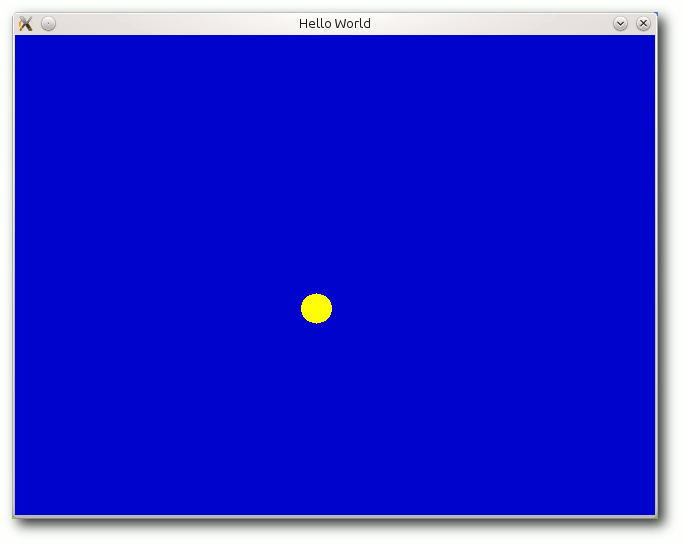

Easy Game Scriptin mit Lua (EGSL)

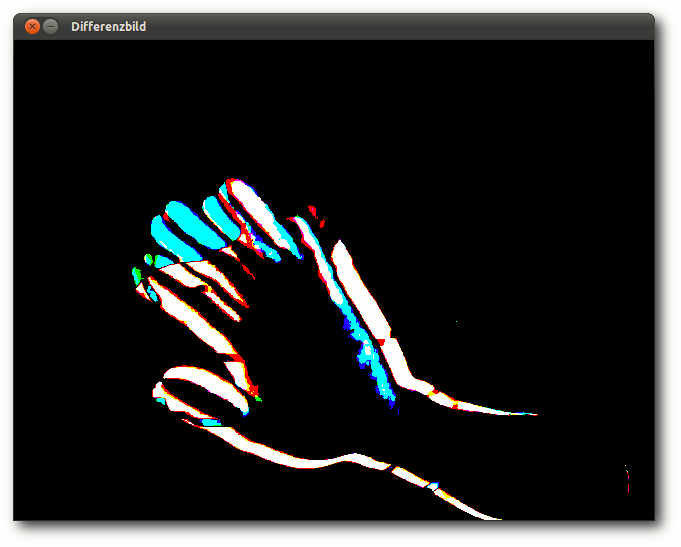

Webcambilder einlesen und bearbeiten mit Python und OpenCV

Software

Trine – Aller guten Dinge sind drei

Community

Rezension: Seven Languages in Seven Weeks

Rezension: Vi an Vim Editors

Magazin

Editorial

Veranstaltungen

Vorschau

Konventionen

Impressum

Zum Index

Noch mehr Programmierung!

Neue Programmierartikel

Wie in den letzten Monaten häufiger, steht freiesMagazin auch in

dieser Juli-Ausgabe einmal mehr im Zeichen der Programmiersprachen –

und das gleich über mehrere Artikel hinweg.

Wir vervollständigen die Python-Reihe in

freiesMagazin [1] [2]

um einen weiteren Artikel von Daniel Nögel mit dem Thema

„Python – Teil 8: Schöner iterieren“. Überdies startet Herbert

Breunung mit einem „Perl-Tutorial: Teil 0 – Was ist

Perl?“. Aber auch die praktische Seite der Programmierung wird

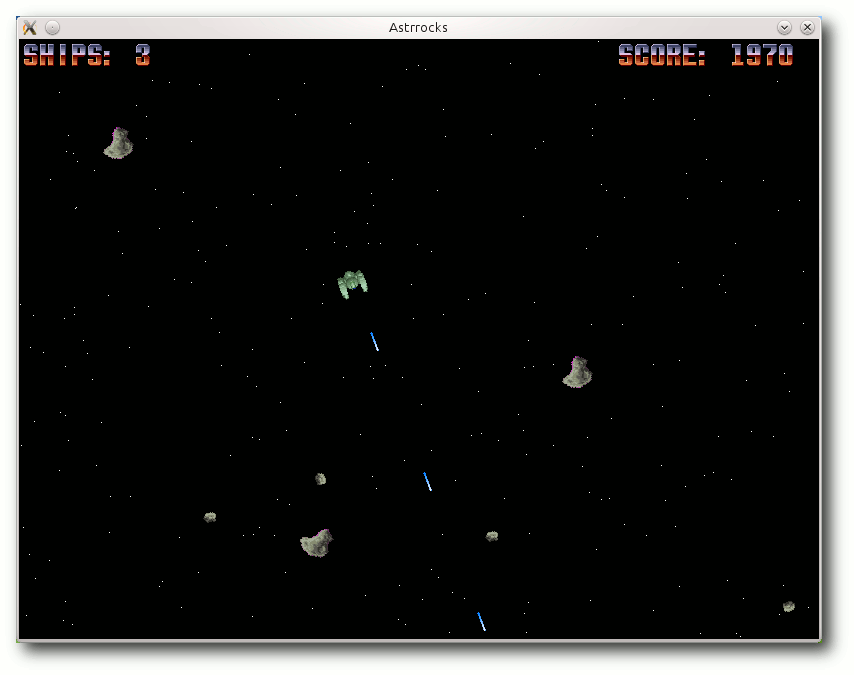

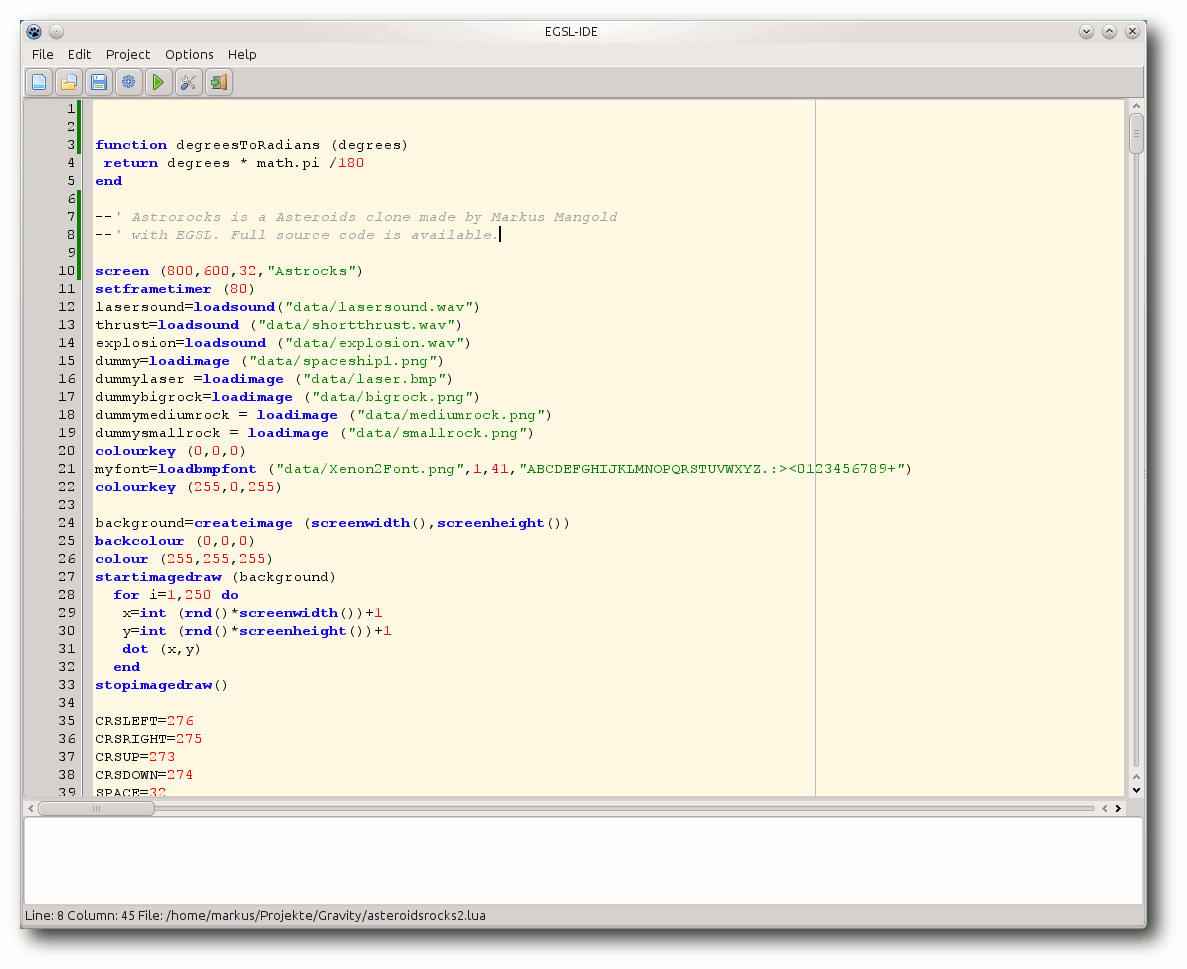

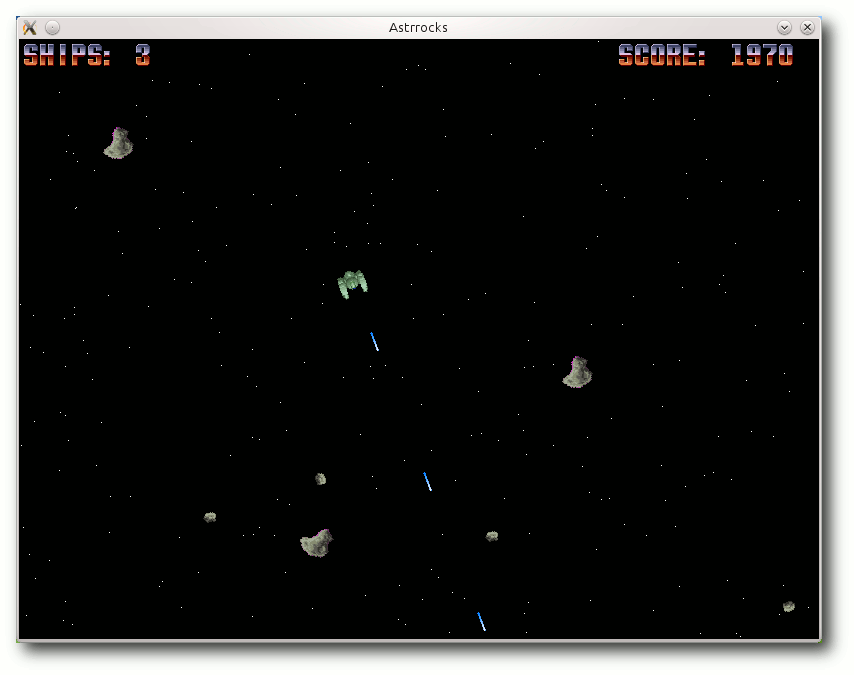

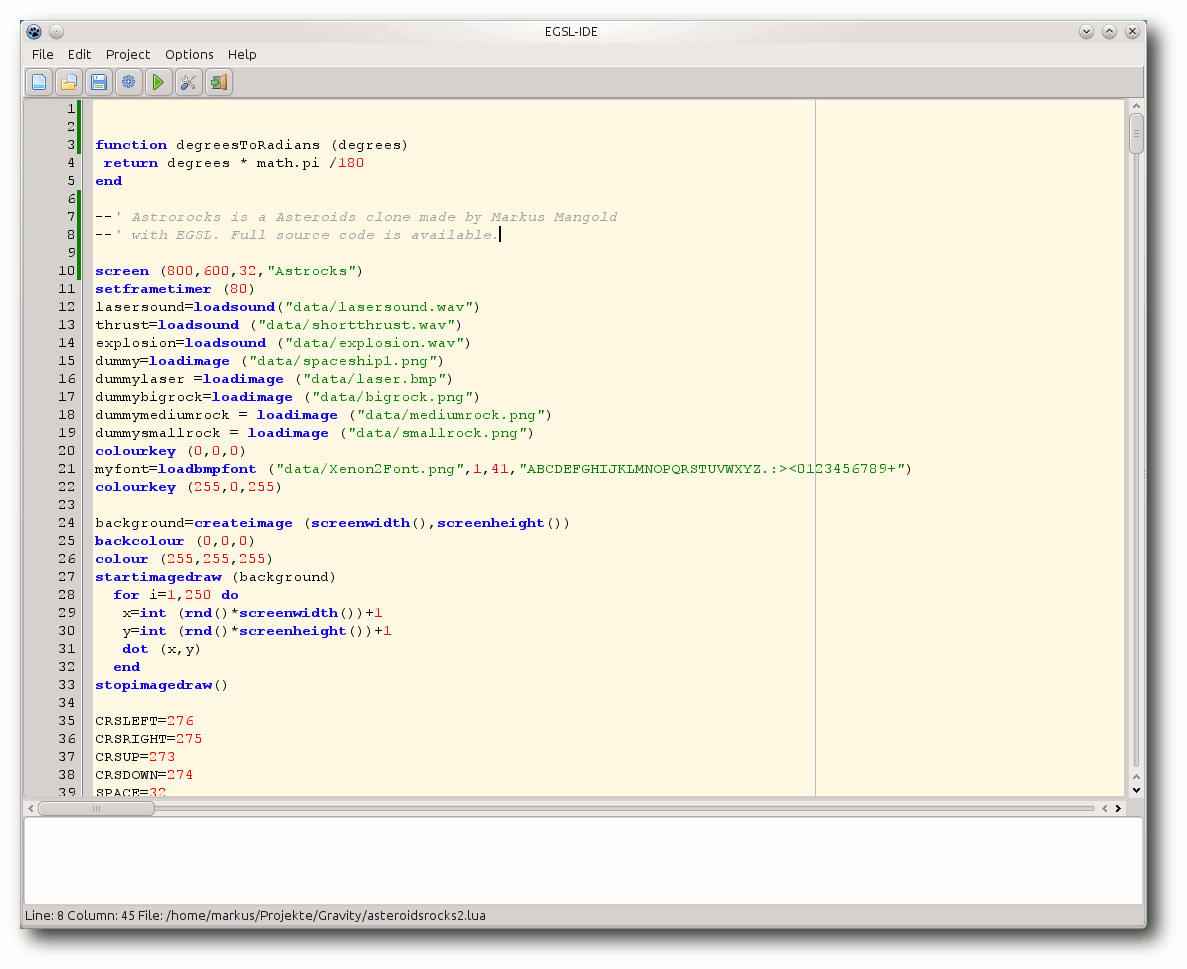

beachtet: Markus Mangold zeigt in dem Artikel „Easy Game Scripting mit Lua (EGSL)“ wie mit EGSL

kleinere zweidimensionale Spiele ohne viel Aufwand programmiert werden

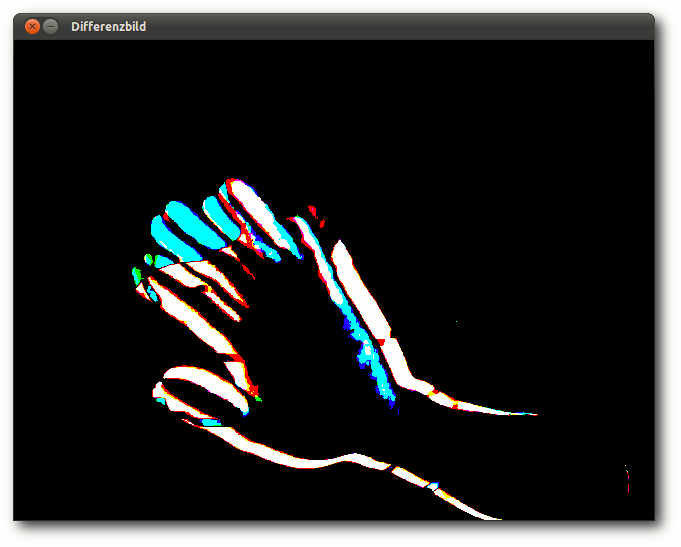

können. Darauf folgt prompt der Artikel „Webcambilder einlesen und bearbeiten mit Python und OpenCV“ von

Wolfgang Wagner – Thema: mit beiden Komponenten auf Bewegungen im Bild

reagieren.

…und noch mehr Themen

Darüber hinaus wagen wir mit Mirko Lindner einen Ausblick auf das

neu erschienene Fedora 15 „Lovelock“: Änderungen und Neuigkeiten

werden vorgestellt sowie ein Draufblick auf das neue GNOME 3

gegeben, das schon an vielen Orten für Erstaunen und Verwirrung

gesorgt hat. Aber das ist noch nicht alles.

Denn kurz darauf zeigt Martin Gräßlin die

Problemstellen der sogenannten Benchmarks auf, deren Messwerte als

Zahlen oft im Gewand der Eindeutigkeit daherkommen, aber nur

vordergründig für Klarheit sorgen, solange deren Entstehung und

Kontext im Verborgenen bleiben.

Weiterhin sorgt Dominik Wagenführ, seines Zeichens

freiesMagazin-Chefredakteur, für eine Runde Kurzweil mit der Vorstellung des Spiels „Trine“, einer Mixtur

aus Physik- und Rollenspiel.

Schließlich können wir noch die Rezensionen zweier

Bücher vorweisen: Jochen Schnelle hat sich das Buch „Seven Languages

in seven Weeks“ (von Bruce A. Tate) durchgelesen und kommt zu dem

Schluss, dass dieses Buch „eine andere Art von IT-Literatur ist,

mit frischem Ansatz“. In der zweiten Rezension stellt Michael

Niedermair das Buch „Vi and Vim Editors“ vor – und der Titel ist Programm.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Links

[1] http://www.freiesmagazin.de/20110417-python-sonderausgabe-erschienen

[2] http://www.freiesmagazin.de/20110501-maiausgabe-erschienen

Das Editorial kommentieren

Zum Index

von Hans-Joachim Baader

Das neu erschienene Fedora 15 will den Benutzern wie jedes halbe Jahr die

neueste freie Software und neueste Technologien bringen. Zu den Highlights

zählt aus Benutzersicht das neue GNOME 3.

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Fedora 15“ erschien erstmals bei

Pro-Linux [1].

Vorwort

Fedora 15 „Lovelock” stellt die neueste Version der alle sechs Monate

erscheinenden Linux-Distribution dar. Wie man den Anmerkungen zur

Veröffentlichung [2]

entnehmen kann, kommt Fedora 15 mit

GNOME 3.0.0, das

die neue GNOME Shell enthält, sowie den neuesten Versionen von

KDE (4.6.3)

und Xfce (4.8.1).

Das neue Init-System

systemd [3] wird

standardmäßig eingesetzt. Systemd, dessen aktuelle Version 26 ist, dient

auch zur Sitzungsverwaltung.

LibreOffice 3.3.2

ersetzt OpenOffice.org, und

Firefox 4

wurde in Version 4.0.1 integriert.

Dieser Artikel wird sich auf die Desktopumgebungen GNOME 3 und KDE

beschränken. Aus praktischen Gründen sind auch andere Einschränkungen nötig.

So wurden natürlich zahlreiche zur Distribution gehörende Softwarepakete

geändert oder ersetzt. Mit wenigen Ausnahmen kann auf diese Änderungen nicht

eingegangen werden; man darf annehmen, dass die meisten Pakete unter allen

aktuellen Distributionen nahezu gleich sind und überall gleich gut

funktionieren.

Wie immer sei angemerkt, dass es sich hier nicht um einen Test der

Hardwarekompatibilität handelt. Es ist bekannt, dass Linux mehr Hardware

unterstützt als jedes andere Betriebssystem, und das überwiegend bereits im

Standard-Lieferumfang. Ein Test spezifischer Hardware wäre zu viel Aufwand

für wenig Nutzen. Dies sei denen überlassen, die es für nötig halten. Falls

es Probleme mit Hardware gibt, stehen die Webseiten des Fedora-Projekts zur

Lösung bereit.

Bootloader der Live-CD von Fedora 15.

Da eine Erprobung auf realer Hardware nicht das Ziel des Artikels ist,

werden für den Artikel zwei identische virtuelle Maschinen, 64 Bit, unter

KVM mit jeweils 768 MB RAM verwendet. Weil KVM nicht die nötigen

Voraussetzungen für GNOME 3 bietet, wurde wie beim Test von

Ubuntu (siehe „Ubuntu 11.04 – Vorstellung des Natty Narwhal“, freiesMagazin

06/2011 [4])

versucht, dafür eine 64-Bit-VM unter

Virtualbox zu

verwenden. Dabei zeigte sich, dass Version 4.0.6 noch keine ausreichende

Funktionalität bei der Hardware-Beschleunigung bot. Ein Update auf Version

4.0.8 sollte Abhilfe schaffen. Allerdings stürzte die VM kurz nach dem Start

von GNOME 3 ab. Das Problem blieb ungelöst. Für den Test von GNOME 3 wurde

dann ein Acer-Netbook A150L verwendet.

Installation

Fedora kann von DVD, einem Satz von CDs, Live-CDs oder minimalen Bootmedien

installiert werden. Natürlich kann man aus einem ISO-Image auch ein

USB-Medium für die Installation erstellen. Die Live-CDs, in den Varianten

GNOME und KDE, sind aufgrund ihres geringen Umfangs eher eine Notlösung für

die Installation, denn es fehlen dann unter anderem LibreOffice und

Übersetzungen. Zwar erfolgt die Installation binnen Minuten, da hierbei

offenbar mehr oder weniger nur ein Abbild der CD auf die Platte geschrieben

wird, aber für normale, vollständige Installationen sind die DVD oder das

minimale Image vorzuziehen, bei dem die eigentliche Distribution über das

Netz installiert wird.

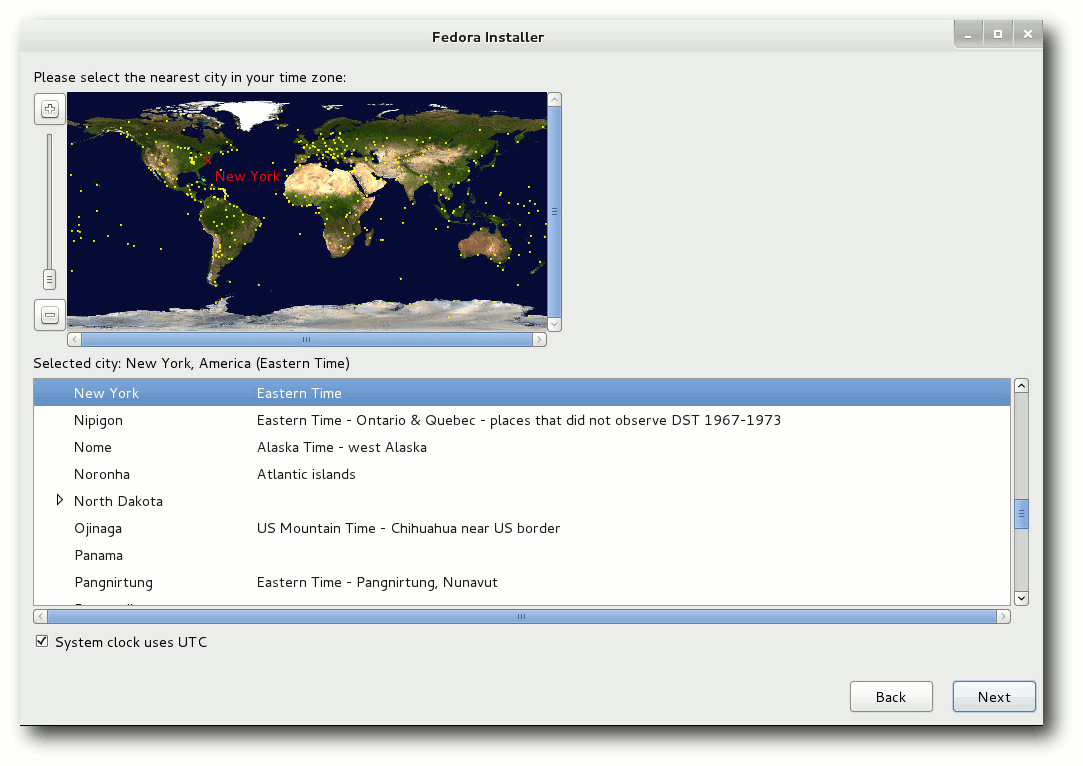

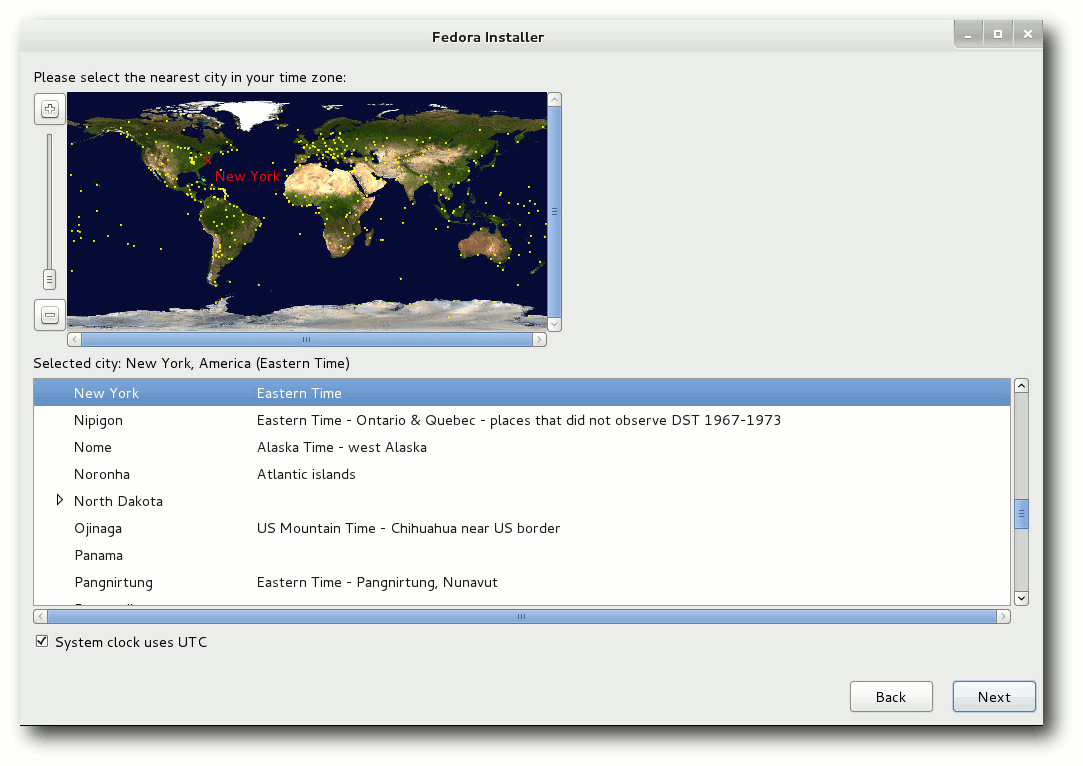

Auswahl der Zeitzone im Installer.

Die Installation von Fedora erfordert mindestens 256 MB RAM für den

Textmodus und 768 MB für die grafische Installation. Die verhältnismäßig

hohe Anforderung von 768 MB kann aufgrund von Änderungen im grafischen

Installer nötig sein, um die Installation überhaupt abschließen zu können;

das Team will aber daran arbeiten, dass die Anforderung in Fedora 16 wieder

auf 512 MB reduziert wird. Installiert man von den Live-CDs, dann ist der

grafische Installer die einzige Option. Bei den anderen Medien ist die

grafische Version des Installers Anakonda die Standardoption. Die

textbasierte Version kann man starten, indem man die GRUB-Zeile um das Wort

text ergänzt.

Das Dateisystem Btrfs steht als Option bei der Installation zur Verfügung,

aber das Standard-Dateisystem ist derzeit noch ext4. Es ist geplant, Btrfs

in Fedora 16 zum Standard-Dateisystem zu machen, wenn das Werkzeug btrfsck

für

Dateisystemreparaturen ausgereifter ist. Das unter Mitwirkung von Fedora

entwickelte btrfsck unterliegt in der aktuellen Version noch einigen

Einschränkungen. Außerdem kann der verwendete Bootloader GRUB nicht von

Btrfs (oder XFS) booten.

Die grafische Installation ist gegenüber Fedora 14 nahezu unverändert. Die

Auswahl der Zeitzone geht mit der Maus nun leichter vonstatten, da bei einem

Klick auf eine Region diese automatisch herangezoomt und die nächstgelegene

Stadt gewählt wird.

Standardmäßig wird keine separate /home-Partition angelegt, was nicht sehr

update- oder wiederherstellungsfreundlich ist. Aufgrund von Mount-Tricks

sieht es zwar so aus, als ob eine eigene Home-Partition verfügbar wäre, sie

ist aber identisch mit der Root-Partition. Für das Mounten ist nun systemd

zuständig, was bedeutet, dass die meisten Dateisysteme nicht mehr in

/etc/fstab auftauchen. LVM wird für die Partitionierung verwendet, und

Verschlüsselung und RAID sind verfügbar. Bezüglich der Partitionierung kann

wohl niemand Fedora etwas vormachen. Im eigens bereitgestellten

Installationshandbuch [5]

werden alle verfügbaren Optionen erörtert und Tipps gegeben. Dort wird unter

anderem davor gewarnt, /usr auf eine separate Partition zu legen, und es ist

nun auch der Tipp enthalten, momentan nicht benötigten Platz erst später

nach Bedarf zu vergeben, weil man LVM-Partitionen und Dateisysteme im

laufenden Betrieb leicht vergrößern kann.

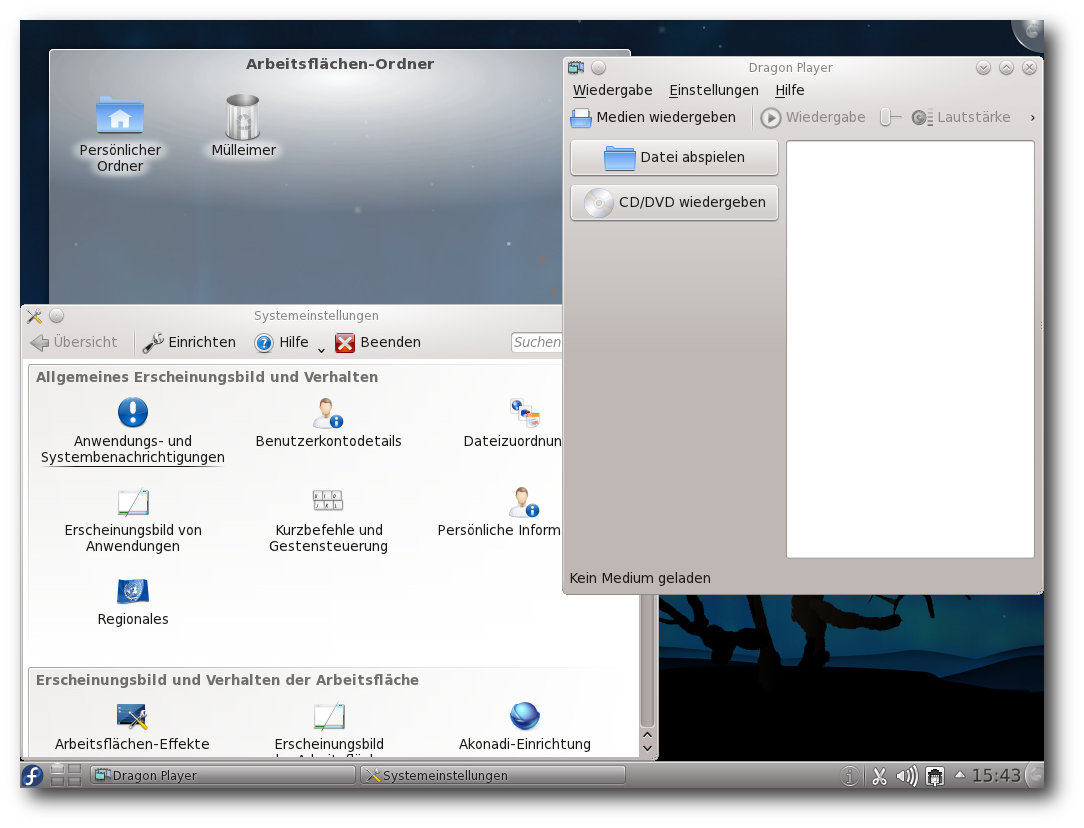

Der leere KDE-Desktop.

Ausstattung

Fedora 15 startet etwa genauso schnell wie sein Vorgänger. Dass nahezu alle

Softwarepakete, bei denen das möglich war, aktualisiert wurden, versteht

sich von selbst. Der Kernel wurde auf Version 2.6.38.6 gebracht. Als

Desktop-Systeme stehen unter anderem KDE SC 4.6.3 und GNOME 3.0.1, teils mit

Updates, zur Verfügung. Der Standard-Browser unter GNOME ist Firefox 4.0.1.

Unter KDE steht neben dem etatmäßigen Konqueror ebenfalls Firefox zur

Verfügung. Firefox ist als 64-Bit-Version generiert, er bringt standardmäßig

das Plug-in nspluginwrapper mit, um auch 32-Bit-Plug-ins integrieren zu können.

Beim Start von GNOME war die Netzwerkverbindung zwar eingerichtet, aber

nicht aktiviert; es war eine manuelle Aktivierung durch Klick auf den

NetworkManager nötig. Noch schlechter verhielt sich KDE: Dort war die

Netzwerkverbindung nicht einmal vorhanden, was einige zusätzliche Klicks im

NetworkManager erforderte.

Die Standard-Office-Suite auf beiden Desktops ist LibreOffice 3.3.2. Sie

benötigte beim ersten Start deutlich länger als das in Fedora 14 enthaltene

OpenOffice 3.3.0. Eine Betrachtung der Funktionalität würde diesen Artikel

sprengen und kann daher hier kein Thema sein.

Firefox 4 (hier im Fallback-Modus von GNOME).

Im Dateisystem fallen die neuen Verzeichnisse /cgroup und /run auf. Ersteres

ist leer und wahrscheinlich für das Mounten des cgroup-Pseudodateisystems

gedacht, es fehlen aber Informationen dazu. /run hingegen ist der sinnvollere

Ersatz [6]

für /var/run, wie er wohl bald im File Hierarchy Standard

und in den meisten anderen Distributionen Einzug halten wird.

Informationen

über die von Systemd verwalteten Dienste, von denen jeder seine separate

Control Group erhält, sind unter /sys/fs/cgroup/systemd zu finden.

Wie immer ist in Fedora SELinux eingebunden und aktiviert. Aufgrund der

Neuerungen vor allem rund um Systemd ist noch mit gelegentlichen

Fehlermeldungen zu rechnen, die allerdings nicht fatal sind; offenbar sind

die neuen Profile noch nicht ganz ausgereift. Brauchbar, wenn auch teilweise

extrem umständlich sind die Tools zur Diagnose und Behebung von Problemen.

Man muss jedes Problem einzeln anklicken und erhält teilweise keine Lösung,

sondern nur die Möglichkeit, einen Fehler zu melden, oder es wird eine

Kommandofolge vorgeschlagen, die man dann in einem Terminal ausführen soll.

GNOME 3 benötigt in Fedora 15 direkt nach dem Start mit einem geöffneten

Terminal-Fenster etwa 240 MB RAM, KDE satte 100 MB mehr. Wer der Meinung

ist, auf Nepomuk und Desktopsuche in KDE verzichten zu können, kann diese

abschalten, wird dadurch aber fast nichts einsparen. Die GNOME-Umgebung

braucht damit in der neuen Version trotz GNOME Shell kaum mehr RAM als

vorher, es wurde offenbar einiges optimiert.

Bei der Geschwindigkeit lässt sich kein nennenswerter Unterschied zwischen

den Desktops feststellen, sofern genug RAM vorhanden ist. Für KDE bedeutet

das, dass man mindestens 768 MB RAM haben sollte.

Den Speicherverbrauch der Desktops zu messen ist nicht einfach. Schwankungen

von 20 MB und mehr nach oben und unten sind möglich, je nach dem Zeitpunkt

der Messung. Dies erklärt sich teilweise daraus, dass manche Programme bei

ihrem Start einen oder mehrere Dienste starten. Diese Dienste werden bei

Nichtbenutzung teilweise nach einiger Zeit auch wieder beendet. So sind die

Angaben zum Speicherverbrauch nur als Anhaltswerte zu sehen, die sich je

nach Hardware erheblich unterscheiden können.

GNOME 3

Fedora 15 ist eine der ersten Distributionen, die GNOME 3 einsetzt. GNOME 3

ist das erste nicht mehr binärkompatible Update von GNOME seit ca. zehn

Jahren. Dies war mittlerweile überfällig durch das Update der Bibliothek

GTK+ von Version 2.x auf 3. Die Entwickler nutzten die Gelegenheit, um ihren

Code weiter aufzuräumen und führten beispielsweise das neue

Konfigurationssystem GSettings und DConf ein, das GConf ersetzt. Das

obsolete Komponentensystem Bonobo, das virtuelle Dateisystem gnome-vfs und

die Bibliotheken libglade und libgnomeui wurden endlich entfernt.

Als markanteste Änderung für die Benutzer ist der Ersatz des Panels durch

die GNOME Shell und des Window-Managers Metacity durch Mutter zu sehen. Die

meisten anderen GNOME-Anwendungen wurden lediglich aktualisiert und sind im

Wesentlichen wie zuvor, nur natürlich mit der ein oder anderen Verbesserung.

An der GNOME Shell schieden sich schon lange vor der Veröffentlichung die

Geister, wobei sicher viele Faktoren eine Rolle spielten. Wer eine

Betaversion ausprobierte, dürfte naturgemäß auf Probleme gestoßen sein, die

im veröffentlichten GNOME 3 gar nicht mehr existieren. Ein paar Dinge, die

für Unmut sorgten, waren vielleicht auch nur in der Diskussion, wurden dann

aber doch nicht realisiert.

Tatsache ist, dass die Entwickler der GNOME Shell sich sehr viele Gedanken

über die Benutzbarkeit gemacht haben. Daraus resultierten dann eine Reihe von

Änderungen, die das Team auf gnome3.org [7] den

Benutzern zu vermitteln versucht. Einige der hauptsächlichen

Änderungen [8], die die GNOME Shell in

Version 3.0 enthält, sind ein vereinfachtes Panel ohne Applets, Abschaffung der

Minimieren/Maximieren-Buttons im Fensterrahmen, automatische Verwaltung von

Arbeitsbereichen (gleichbedeutend mit Aktivitäten), Umfunktionieren von

„Alt“ + „Tab“ zu einem Dialog, um das schnelle Wechseln zwischen

Anwendungsfenstern zu ermöglichen, eine vertikale Schnellstartleiste, eine

Übersicht über installierte Programme mit Suchfunktion (ähnlich Unity von

Ubuntu) und durchgängige Bedienung mit der Tastatur, wenn man nicht die Maus

benutzen will.

GNOME 3 soll auf einer Vielzahl von Geräten mit unterschiedlichen

Bildschirmgrößen und Bedienkonzepten nutzbar sein, von Netbooks über Tablets

bis Desktops. Darin ähnelt es Unity von Ubuntu, was auch zu Ähnlichkeiten in

einigen Konzepten führt. In den Details unterscheiden sie sich jedoch stark.

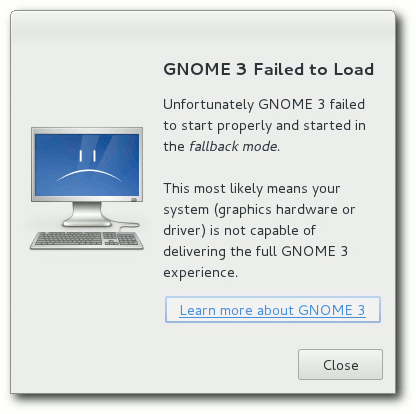

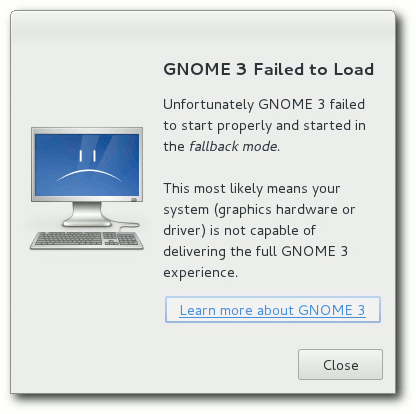

Beim ersten Start von GNOME 3 wird ermittelt, ob das System

Hardware-3D-Beschleunigung bietet. Falls nicht, wird ein

Kompatibilitätsmodus gestartet, der optisch und von der Bedienung her mehr

an GNOME 2 erinnert. Dennoch ist nichts mehr von GNOME 2 enthalten, außer

den Bibliotheken einschließlich GTK+ 2, um ältere GNOME- und GTK-Anwendungen

ausführen zu können. Wer über Hardware-Beschleunigung verfügt, kann diesen

Modus auch als Option im Sitzungsmanager einstellen. Manche Benutzer sehen

dies zwar als bessere Alternative zur GNOME Shell an, aber ab der kommenden

Version wird diese Option voraussichtlich entfallen, weil dann die GNOME

Shell auch ohne Hardware-Beschleunigung funktioniert.

Ohne 3D-Beschleunigung gibt es nur den Fallback-Modus.

In der GNOME Shell ist das erste, was auffällt, dass statt zwei Panels nur

noch eines vorhanden ist. Auf das untere Panel, das Anwendungs-Icons und

Arbeitsflächenumschalter enthielt, wurde verzichtet. GNOME 3 stellt dafür

andere Methoden bereit. Wer sich aber nach dem alten Panel zurücksehnt, wird

keine Möglichkeit finden, es wieder herzustellen. Panels sind in GNOME 3

nicht mehr konfigurierbar. Auch das obere Panel wurde entschlackt. Statt der

bekannten Menüs für Anwendungen, Orte und System findet man nur noch einen

Button „Aktivitäten“, der zwar

wie ein Menü aussieht, sich aber anders

verhält.

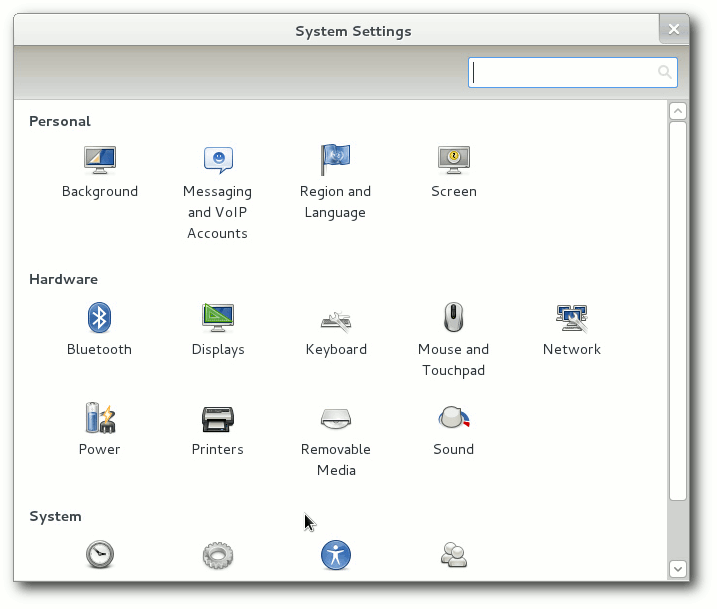

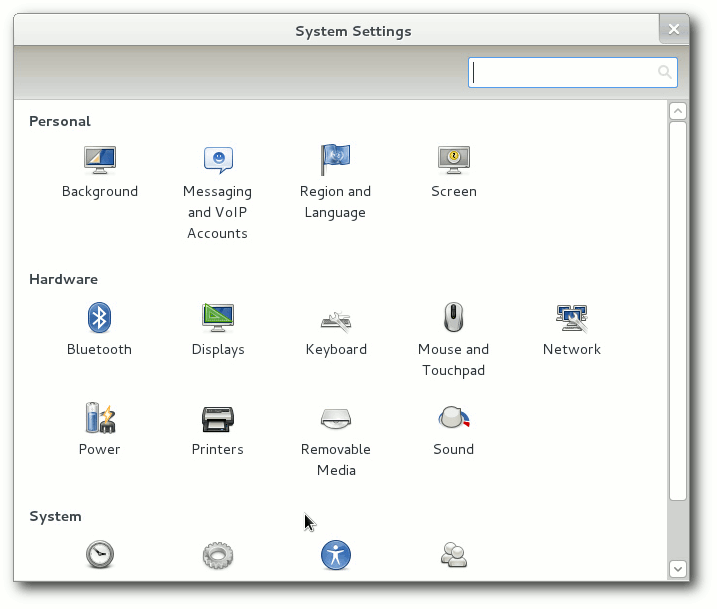

Ansonsten besteht das Panel nur aus der Uhr mit dahinterliegender

Kalenderfunktion und den schon von früher bekannten Status- und

Indikatormenüs. Im Benutzermenü sind die Systemeinstellungen untergebracht,

die sich nun ein wenig wie die KDE-Systemeinstellungen präsentieren, aber

nicht so umfangreich sind.

In diesem Menü gibt es noch eine Besonderheit, den Menüpunkt „Suspendieren“,

um den Rechner in den Schlafzustand zu versetzen. Den

ebenfalls zu

erwartenden Menüpunkt

„Herunterfahren“ findet man nicht. Erst wenn man die

„Alt“-Taste drückt, wird aus dem „Suspendieren“ ein „Herunterfahren“. Dieses

Verhalten kann nur als Fehlentwicklung eingeschätzt werden.

Applets sind nicht mehr vorgesehen. Der Schmerz über den Verlust der Applets

dürfte sich aber in Grenzen halten. Bei vielen Anwendern dürften Applets gar

nicht oder nur vereinzelt zur Anwendung gekommen sein. Zu jedem Applet existieren

Programme mit äquivalenter oder weitergehender Funktionalität, und notfalls

kann man immer noch ein Dock oder einen Applet-Container wie das beliebte

gkrellm

installieren. Einen teilweisen Ersatz werden Applets auch durch die

Erweiterbarkeit der GNOME Shell finden, der man Plug-ins hinzufügen kann, die

in JavaScript geschrieben werden.

Der schon erwähnte Button „Aktivitäten“ ist der Dreh- und Angelpunkt von

GNOME 3. Über ihn erreicht man den Anwendungs-Starter und die

Arbeitsflächenansicht. Anwendungen lassen sich auch über „Alt“ + „F2“ starten.

Dazu muss man jedoch den genauen Namen des Programms kennen, denn dieser

Startdialog ist primitiv. Er merkt sich zwar eine Historie der Eingaben

(leider auch falsche) und kann Pfade vervollständigen, bietet aber sonst

keine Unterstützung bei der Eingabe. Hier wären wesentliche Erweiterungen

wünschenswert.

Der Aktivitäten-Bildschirm zeigt links eine vertikal angeordnete

Starter-Leiste, die ähnlich wie bei Unity sowohl „Favoriten“ als auch

aktuell laufende Programme enthält. Sie zeigt für jedes eingetragene

Programm ein Icon, anfänglich in recht großer Ausführung. Je voller die

Leiste wird, desto kleiner werden die Icons. Ein Ziehharmonika-Effekt wie

bei Unity ist nicht vorhanden. Ist das Minimum der Icon-Größe erreicht,

führen zusätzlich hinzugefügte Programme dazu, dass einige Icons nicht mehr

sichtbar sind – und es gibt keine Möglichkeit, zu scrollen.

Konfigurationsmöglichkeiten existieren ebenfalls nicht, sodass die

Implementierung insgesamt unbefriedigend ist.

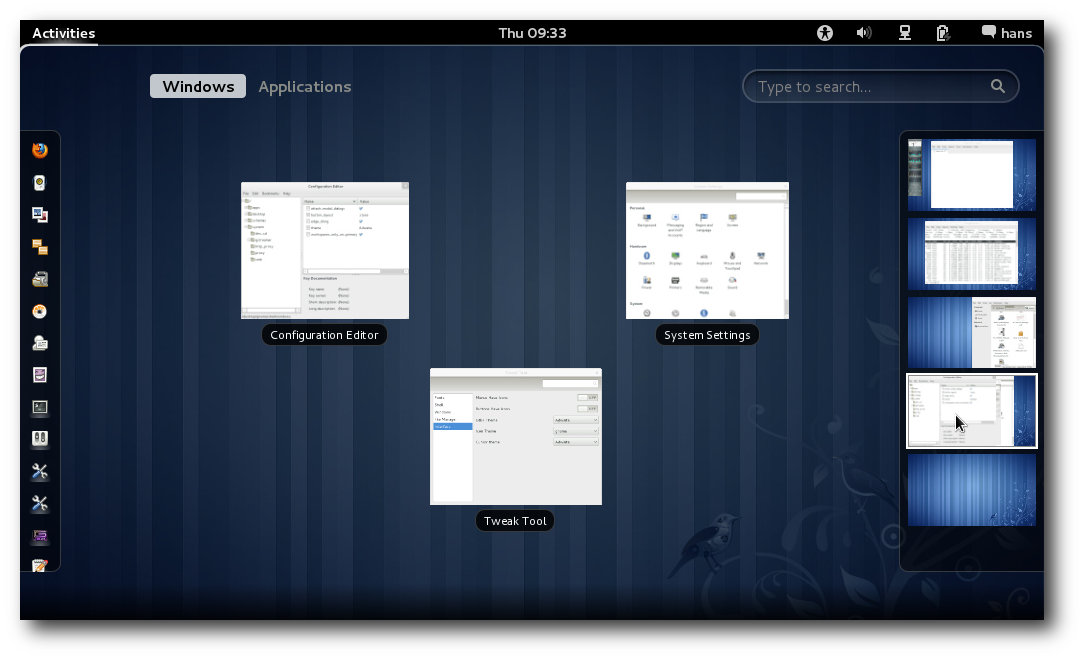

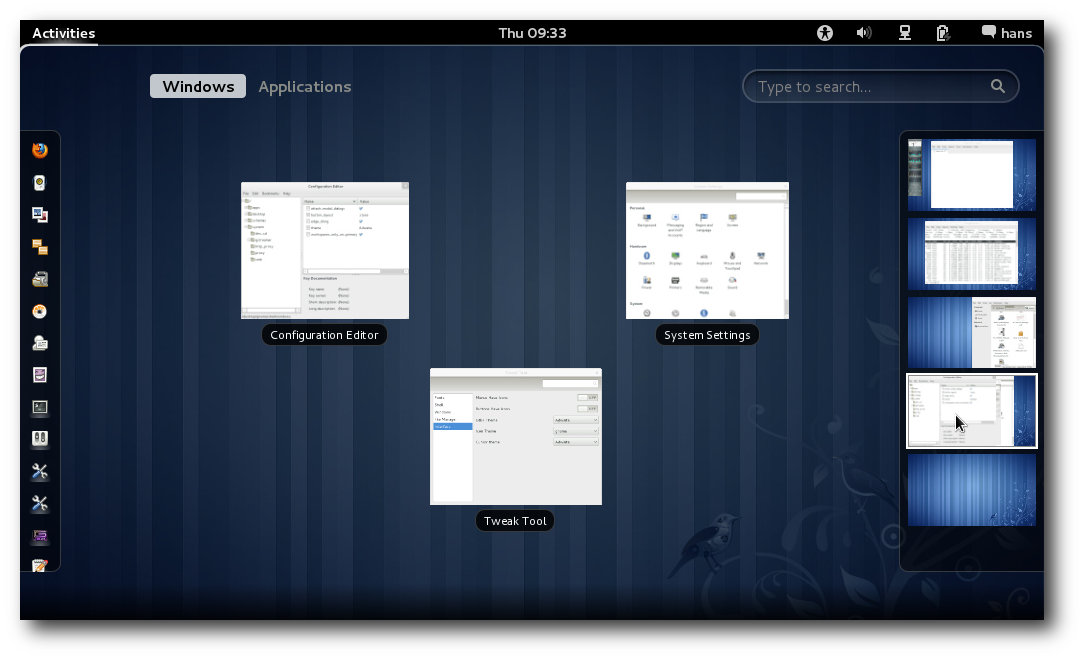

Aktivitätsübersicht in GNOME 3.

Der Hauptteil des Aktivitäten-Bildschirms hat mehrere Funktionen. Zum einen

zeigt er verkleinerte Abbildungen der Fenster der aktuell ausgewählten

Arbeitsfläche. Die Anordnung dieser Fenster entspricht nicht der realen

Anordnung auf dem Desktop, und die Größe der Darstellung hängt von der

Anzahl der Fenster ab. Der Vorteil dieser Darstellung ist, dass man alle

Fenster ohne Überlappung sieht. Fährt man mit dem Mauszeiger zur rechten

oberen Ecke eines Fensters, erscheint dort ein Schließen-Button. Ob das

Schließen aber eine so wichtige Operation ist, dass man eine solche

Funktionalität in der Übersicht benötigt, darf bezweifelt werden.

Zum zweiten kann man durch Klicken auf „Applications“ (die Übersetzung

scheint noch zu fehlen) in eine Dashboard-artige Ansicht wechseln. Hier wird

für jede installierte Anwendung ein Icon angezeigt. Die Ansicht lässt sich

scrollen, sie lässt sich aber auch auf Kategorien oder Suchbegriffe

einschränken. Die Suche funktioniert auch in der Fensterübersicht und ist

jedenfalls eine praktische Neuerung. Durch einen Klick auf das Icon wird die

entsprechende Anwendung gestartet; über das Kontextmenü (rechte Maustaste)

kann man sie auch den Favoriten hinzufügen. Das Arbeiten mit Einzel- statt

Doppelklicks, das nun an vielen Stellen anzutreffen ist, dürfte für viele

bisherige GNOME-Benutzer gewöhnungsbedürftig sein.

Zum dritten befindet sich rechts auch noch, standardmäßig halb verborgen, die

Übersicht über die existenten Arbeitsflächen, wiederum in vertikaler

Anordnung. Bewegt man die Maus in diesen Bereich, wird die Übersicht

vollständig hereingeschoben, wobei sich die zentrale Fensterübersicht etwas

verkleinert. Dieser Effekt scheint unnötig, genausogut könnte die Übersicht,

die durchaus mit früheren „Pagern” vergleichbar ist, ständig voll sichtbar

sein. In der Ansicht lassen sich die Fenster auf den Arbeitsflächen in ihrer

realen Anordnung erkennen und von einer Arbeitsfläche auf eine andere

verschieben.

Die Verwaltung der Arbeitsflächen erfolgt dynamisch. Sie sind linear

angeordnet. Hinter der letzten Arbeitsfläche, in der ein Fenster liegt, wird

automatisch eine neue leere Arbeitsfläche angelegt. Eine Arbeitsfläche, die

leer wird, wird dagegen sofort entfernt – ungünstig, wenn sie aus Versehen

geleert wird, denn eine Umkehrung der Operation ist nicht vorgesehen. Eine

bessere, durchaus akzeptable Lösung wäre es, leere Arbeitsflächen einfach

stehen zu lassen und lediglich zwei leere Arbeitsflächen am Ende der Reihe

zu einer reduzieren.

Die Begriffe Aktivität und Arbeitsfläche sind, wie schon erwähnt,

austauschbar. Die Entwickler von GNOME 3 wollten unter anderem den Wechsel

zwischen Arbeitsflächen schnell und einfach machen. Daher gibt es viele

Wege, dies zu tun, manche sind aber nicht gerade effizient. So gibt es

Tastenkürzel, um die oberhalb oder unterhalb liegende Arbeitsfläche zu

erreichen („Strg“ + „Alt“ + „Pfeil hoch“ bzw. „Strg“ + „Alt“ + „Pfeil runter“). Will man von der vierten

in die erste Arbeitsfläche wechseln, erfordert das drei Tastendrücke. Die

Kombination „Strg“ + „F1“ usw. wie bei KDE ist nicht definiert, man kann sie über

den Einstellungsdialog aber einstellen, womit man jede Arbeitsfläche mit

einem Tastendruck erreicht. Man kann allerdings nur Kürzel für so viele

Arbeitsflächen definieren, wie aktuell existieren. Eine weitere Möglichkeit

ist der Weg über die Aktivitätenansicht, der eindeutig zu umständlich ist.

Schneller geht es mit „Alt“ + „Tab“.

Systemeinstellungen von GNOME 3.

„Alt“ + „Tab“ sorgt, wie man es gewohnt ist, für das Umschalten zwischen

Anwendungen. Es wird ein

Dialog gezeigt, der alle offenen Anwendungen

als

Icons zeigt, auch wenn sie auf anderen Arbeitsflächen liegen. Senkrechte

Striche deuten dabei die verschiedenen Arbeitsflächen an. So lässt sich ein

schneller Wechsel erreichen. Komplizierter wird es, wenn man mehrere

Instanzen derselben Anwendung gestartet hat. Diese werden alle unter einem

Icon zusammengefasst. Wechselt man zu diesem und lässt die Alt-Taste noch

nicht los, dann erscheint nach einer Sekunde darunter eine Auswahl der

einzelnen Fenster. Es ist möglich, aber umständlich, eines davon mit der

Maus auszuwählen. Stattdessen sollte man wissen, dass man, die „Alt“-Taste

gedrückt lassend, mit der Taste über dem Tab (auf deutschen Tastaturen das

„^“),

zwischen diesen Fenstern zyklisch wechseln kann. An diese Funktion kann

man sich sicherlich gewöhnen; ob sie optimal ist, sei dahingestellt.

Der neue Window-Manager bringt noch einige weitere neue Funktionen mit. So

wird ein Fenster maximiert, wenn man es nach oben an das Panel zieht. Zieht

man es wieder weg, wird die ursprüngliche Größe wieder hergestellt. Dasselbe

bewirkt ein Doppelklick auf die Titelleiste. Durch Ziehen an den linken oder

rechten Bildschirmrand wird ein Fenster nur in der Vertikalen maximiert, was

praktisch sein kann, wenn man zwei Fenster nebeneinander stellen will. Es

gibt aber auch Fälle, in denen das nicht gewünscht ist, nur ändern lässt es

sich nicht. Für das Minimieren von Fenstern ist kein Button in der

Titelleiste mehr vorgesehen. Über das Fenstermenü ist es immer noch möglich.

Das Fenster wird damit effektiv unsichtbar, da kein Icon dafür auf dem

Desktop oder in einem Panel platziert wird. Nur über „Alt“ + „Tab“ lässt es sich

wieder herstellen.

Benachrichtigungen erscheinen nun am unteren Bildschirmrand ähnlich wie bei

KDE. Instant Messaging ist jetzt vollständig in den Desktop integriert.

Auch wenn GNOME 3 noch einige Einstellungen zulässt, würden einige weitere

nicht schaden. Man kann den dconf-editor installieren, um direkten Zugriff

auf alle GNOME-Einstellungen zu erhalten, aber bei solchen Dingen sollte man

wissen, was man tut. Zudem besitzen die GNOME Shell und Mutter auch da nur

sehr wenige Einstellungen. Einige weitere Einstellungen werden mit dem

gnome-tweak-tool zugänglich gemacht, aber auch das hat Grenzen. Weiteres ist

im GNOME-3-FAQ von Fedora [9]

zu finden. Es ist die offizielle Politik von GNOME, so wenig

Einstellungsmöglichkeiten wie möglich anzubieten. Man kann nur hoffen, dass

sich das ändert. In der Zwischenzeit sorgt die Gemeinschaft mit Plug-ins für die

GNOME Shell [10] für Abhilfe bei

einigen der Probleme. Zur Zeit existieren erst wenige Plug-ins, aber einige

darunter sind bereits empfehlenswert.

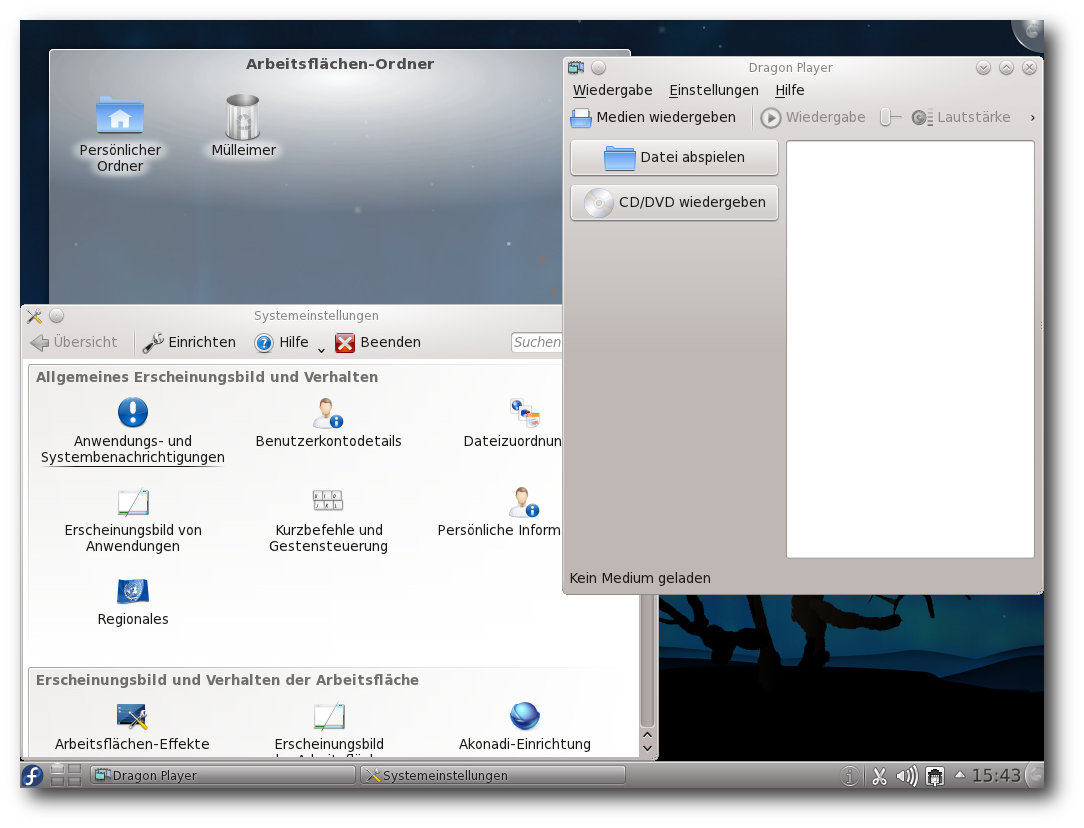

KDE

KDE liegt nun in Version 4.6.3 vor, gegenüber 4.5 mit der Möglichkeit,

Anwendungen und Dateien einer Aktivität zuzuordnen, einer neu geschriebenen

Energieverwaltung, optimiertem KWin und vielen Verbesserungen in den

einzelnen KDE-Anwendungen. GTK-Anwendungen sollen optisch dank eines neu

geschriebenen Oxygen-GTK-Themes noch besser in die KDE-Umgebung passen.

Feststellbar ist das kaum,

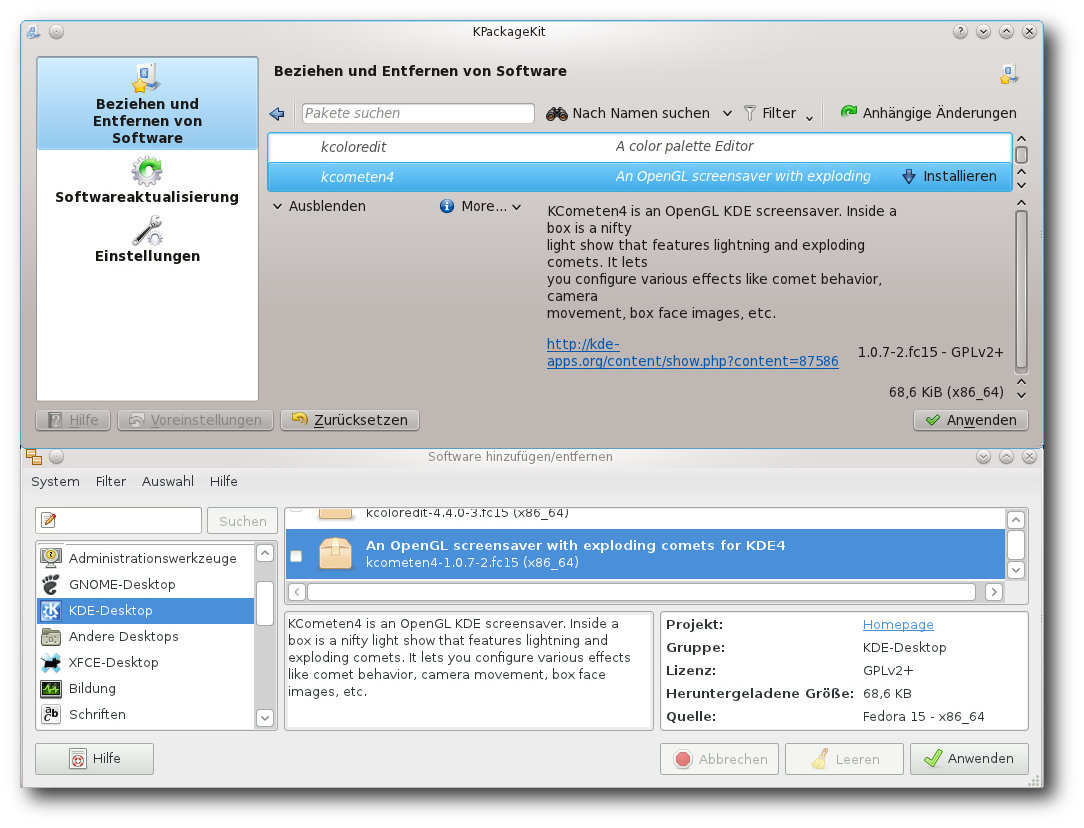

wie man am Bild der Paketmanager weiter unten

sehen kann. Ansonsten bringt KDE ein neues Standard-Hintergrundbild mit. Die

Icons aus

der letzten Version wurden beibehalten, was Geschmackssache ist.

Viele KDE-Anwendungen wurden natürlich auch stark verbessert. Insgesamt gibt

es an KDE nicht viel auszusetzen.

KDE 4.6 mit Applikationen.

Multimedia im Browser und auf dem Desktop

Wie gewohnt bringt Fedora den Multimedia-Server PulseAudio in der neuesten

Version mit. Auch der Musicians'

Guide [11],

der Einsteigern

eine Anleitung zu Audio-Software unter Linux geben soll,

wurde aktualisiert. Ansonsten gab es in diesem Bereich aber wenig Neues.

Wegen der Softwarepatente in den USA kann Fedora, ebenso wie die meisten

anderen Distributionen, nur wenige Medienformate abspielen, da es viele

benötigte Codecs nicht mitliefern kann. Wenn man versucht, eine MP3- oder

Videodatei abzuspielen, dann bieten die gängigen Player aber die Option an,

über die Paketverwaltung nach passenden Plug-ins zu suchen. Damit das

Aussicht auf Erfolg hat, muss man aber vorher in der Paketverwaltung die

zusätzlichen Repositorien eintragen. Wenn man weiß, wie es geht, ist es im

Prinzip ganz einfach. Über die Webseite von RPM

Fusion [12] kann man Pakete installieren, die die

Repositorien hinzufügen. Dies gilt für GNOME wie für KDE.

Nach dieser Vorbereitung sollten die Player unter GNOME und KDE in der Lage

sein, die benötigten Plug-ins selbsttätig zu installieren. Merkwürdigerweise

hat Totem aber ein Problem, wenn man ausgerechnet mit der Suche nach einem

MP3-Plug-in anfängt und noch keine Codecs installiert sind – diese Suche

schlägt fehl. Bei Videoformaten funktioniert es aber. Die Alternative ist

eine manuelle Installation der GStreamer-Plug-ins, insbesondere

gstreamer-ffmpeg.

Totem erscheint bei Installation von DVD auch unter KDE als

Standard-Medienplayer, auch für MP3-Dateien. Kaffeine und Dragonplayer sind

als Alternativen installiert.

Nach Installation des Gnash-Plug-ins in Version 0.8.9 und Lightspark 0.4.8

ließen sich diverse Flash-Videos im Web abspielen. Leider sind weder Gnash

noch Lightspark perfekt, so funktionierte beispielsweise Youtube, ZDF

„Heute” (Flash-10-Format) dagegen nicht. WebM-Videos funktionierten in

Firefox problemlos. In Konqueror funktionierten die meisten Videos

einschließlich WebM gar nicht.

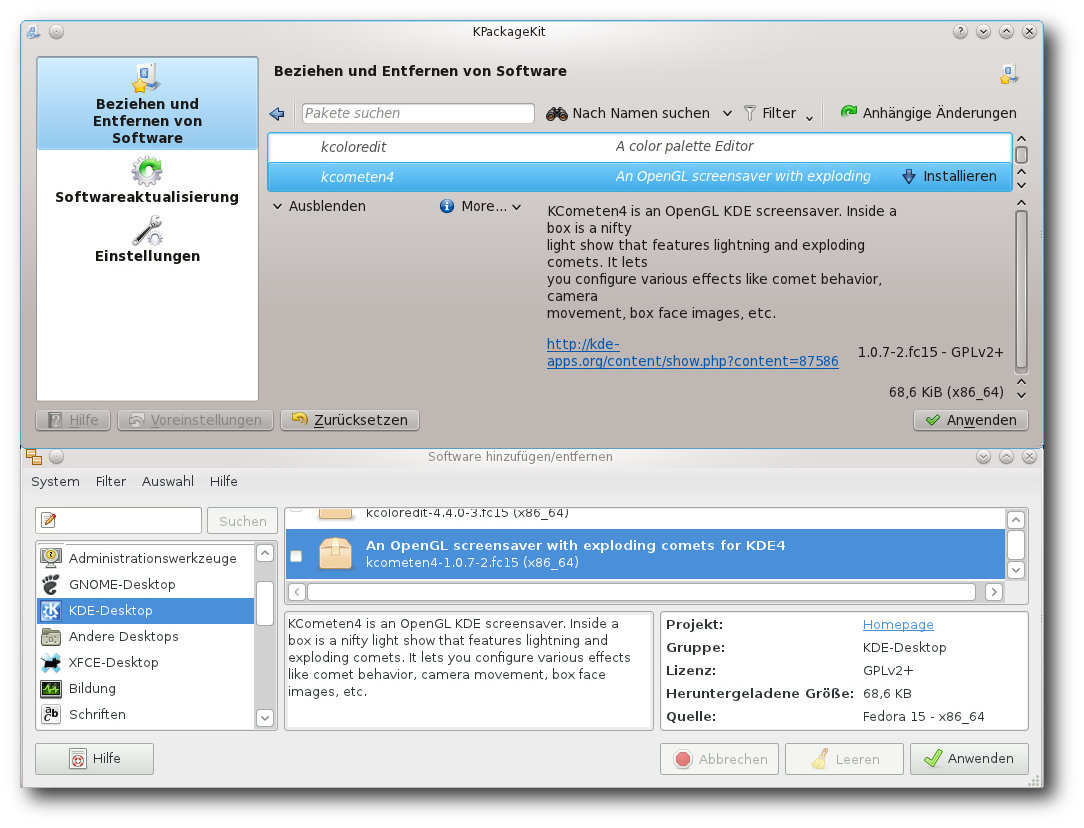

KPackageKit und gpk-application unter KDE.

Ein paar Verbesserungen gab es bei Fedora im Bereich der Paketverwaltung.

Das GNOME-Frontend von PackageKit, gpk-application, kann jetzt auch

Software-Repositorien hinzufügen oder entfernen und ist damit endlich

vollständig.

Die Package-Suites, Zusammenstellungen von thematisch zusammengehörenden

Paketen, wurden erweitert und umorganisiert. Die Gruppe Graphics Suite wurde

in Design umbenannt, und Robotics kam neu hinzu.

Auf KDE-Seite war in den letzten Versionen stets KPackageKit mein

Lieblingsblock, um darauf einzuhacken. Das hat nun ein Ende. In der neuesten

Version 0.6.3.3 wurde eine Repositorien-Verwaltung hinzugefügt, sodass nun

alles, was man für die Paketverwaltung und Updates benötigt, vorhanden ist.

Zwar hätte man die Oberfläche, wie schon früher angemerkt, platzsparender

gestalten können, und möglicherweise ist die Kombination von Such- und

Filterfunktion immer noch nicht ganz intuitiv, aber das Programm versieht

seinen Dienst einwandfrei.

Beim ersten Update meldete KPackageKit allerdings schon wie in früheren

Versionen einen unbekannten Repositorien-Schlüssel. Dies dürfte ein

Konfigurationsfehler von Fedora sein. Ein Problem hat die Paketverwaltung

auch mit dem Verhalten von Dialogboxen unter KDE. Das Problem ist aber

vielleicht eher KDE selbst anzulasten. Möglicherweise aufgrund der Tatsache,

dass mehrere verschiedene Prozesse an der Paketverwaltung beteiligt sind,

kann es vorkommen, dass die Dialogbox, die zur Bestätigung die Eingabe des

Root-Passworts verlangt, hinter anderen Fenstern zu liegen kommt, und wenn

man nicht auf die Taskleiste achtet, kann man sich darüber wundern, dass die

Paketverwaltung keinerlei Fortschritt mehr macht.

Systemd

Systemd [13] fügt sich ziemlich

unauffällig in das System ein. Viele Dienste werden nun über Systemd

verwaltet, eine Liste kann man sich mit systemctl list-units ausgeben

lassen. Begrenzt man die Ausgabe mit grep, so findet man beispielsweise für

die Firewall:

UNIT LOAD ACTIVE SUB JOB DESCRIPTION

ip6tables.service loaded active exited LSB: start and stop ip6tables firewall

iptables.service loaded active exited LSB: start and stop iptables firewall

Diese Dienste kann man mit

# systemctl restart iptables.service

neu starten, mit stop beenden und noch viele weitere Operationen ausführen.

Leider sind noch nicht alle Dienste auf systemd umgestellt, beispielsweise

SSH. Diese muss traditionell über /etc/init.d verwaltet werden, wobei

chkconfig helfen kann.

Weitere Neuerungen

Für Unternehmen wurde das Buchhaltungs- und Inventarsystem

Tryton

hinzugenommen. Das neue Werkzeug BoxGrinder soll es leicht machen, virtuelle

Maschinen für Plattformen wie KVM, Xen und Amazon EC2 aus einfachen

Definitionsdateien zu erzeugen.

Für Softwareentwickler stehen zahlreiche aktualisierte Programmiersprachen,

Compiler und Werkzeuge bereit. Dazu gehören neue Versionen wie Rails 3.0.5,

OCaml 3.12, Python 3.2, GDB 7.3, GCC 4.6 und Maven 3. Netzwerk-Gerätenamen

werden jetzt in konsistenter Weise

benannt [14],

wobei versucht wird, Informationen der Firmware

(ACPI oder andere Methoden) zu nutzen. Wenn der Rechner keine geeignete

Information bereitstellt, ändert sich nichts, wie beispielsweise beim

Acer-Netbook, dessen

Ethernet- und WLAN-Schnittstelle weiterhin eth0 und

wlan0 heißen. Man kann die Änderung der Gerätenamen aber auch mit einer

Bootoption verhindern oder mit udev-Regeln überschreiben. Eine optionale

dynamische Firewall, realisiert mit einem Daemon, ermöglicht die Verwaltung

über eine D-Bus-Schnittstelle.

Viele weitere Änderungen zeichnen die neue Version aus. So wurde die

Kompression auf den Live-Images durch die Verwendung von xz statt gzip

erhöht, wodurch die Größe verringert bzw. mehr Software integriert werden

konnte. Die Eingabemethoden für indische Sprachen wurden verbessert, die

Meldung von Abstürzen und die Problembehandlung von SELinux ebenfalls. Die

Verwaltung des verschlüsselten Dateisystems eCryptfs wurde in Authconfig

integriert. DNSSEC kann nun auf Workstations verwendet werden. Dazu nutzt

NetworkManager den DNS-Server BIND zum Auflösen und Verifizieren von

Rechnernamen. Auch die Energieverwaltung wurde weiter verbessert.

Fazit

Fedora 15 ist eine solide Distribution, die allerdings in der ersten Zeit

nach der Veröffentlichung immer einige Probleme zeigt. Wer sich nicht mit

der Lösung dieser Probleme aufhalten kann, sollte mit dem Update auf

Fedora 15 einige Wochen warten. Wer sicherer vor Updates sein will, sollte

vielleicht immer nur die zweitneueste Version einsetzen. Dabei macht sich

allerdings der kurze Support-Zeitraum von Fedora negativ bemerkbar. Man ist

im Prinzip gezwungen, alle sechs Monate zu aktualisieren. Aber eine große

Zahl von Updates gehört bei Fedora prinzipiell dazu – für eine typische

Installation von Fedora 15 dürften es schon jetzt mehr als 100 sein.

Die vielen fortgeschrittenen Funktionen, beispielsweise bei der

Virtualisierung, machen Fedora für fortgeschrittene Anwender interessant.

Auch Entwickler werden mit den verschiedenen neuen oder aktualisierten

Entwicklungsumgebungen stark umworben.

GNOME 3 ist im Moment noch zwiespältig. Man darf aber

nicht vergessen, dass es sich um eine erste Version handelt. Der Unterbau

von GNOME 3 ist extrem solide, der Schwachpunkt ist in erster Linie die

GNOME Shell.

Das erinnert stark an den Übergang von KDE 3 zu KDE 4. Aber

schon in der nächsten Version wird die GNOME Shell vermutlich stark

verbessert sein, denn stellenweise sind es nur Kleinigkeiten, die fehlen.

Das GNOME-Projekt sollte aber dringend für weitgehende

Konfigurationsmöglichkeiten sorgen, wie es sie beispielsweise bei KDE gibt.

Flexibilität ist eine der größten Stärken des Linux-Desktops, und nur mit

maximaler Flexibilität ist es möglich, den Desktop an seine Arbeitsabläufe

optimal anzupassen.

Links

[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1511/fedora-15.html

[2] http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/15/html/Release_Notes/

[3] http://www.pro-linux.de/news/1/16068/statusbericht-von-systemd.html

[4] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-06

[5] http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/15/html/Installation_Guide/

[6] http://www.pro-linux.de/news/1/16986/systemd-will-konfigurationsdateien-vereinheitlichen.html

[7] http://gnome3.org/

[8] https://live.gnome.org/GnomeShell/Tour

[9] http://www.fedorawiki.de/index.php/Gnome_3_FAQ

[10] https://live.gnome.org/GnomeShell/Extensions

[11] http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/15/html/Musicians_Guide/index.html

[12] http://rpmfusion.org/

[13] https://fedoraproject.org/wiki/Systemd

[14] http://www.pro-linux.de/news/1/16636/konsistente-benennung-der-netzwerkschnittstellen-unter-linux.html

| Autoreninformation |

| Hans-Joachim Baader (Webseite)

befasst sich seit 1993 mit Linux. 1994 schloss

er sein Informatikstudium erfolgreich ab, machte die

Softwareentwicklung zum Beruf und ist einer der Betreiber

von Pro-Linux.de.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Martin Gräßlin

Immer wieder werden in der Open-Source-Gemeinde verschiedenste

Programme an Hand von willkürlichen Zahlen miteinander verglichen.

In vielen Fällen haben diejenigen, die die „Benchmarks“

durchführen, jedoch keinen technischen tieferen Einblick in das, was

sie eigentlich vergleichen, und es werden einfach nur Zahlen ohne

jegliche Interpretation vorgelegt. In diesem Artikel wird am

Beispiel eines auf Phoronix veröffentlichten Benchmarks aufgezeigt,

wie wichtig es ist, die Benchmarks kritisch zu betrachten und

„Zahlen“ nicht spekulativ zu interpretieren.

Die Nachrichtenseite Phoronix [1], mit dem

Schwerpunkt X und Linux, veröffentlicht regelmäßig

Benchmark-Ergebnisse. Dabei wird die von Phoronix entwickelte

„Phoronix Test Suite“ [2]

eingesetzt. Betrachtet man die Ergebnisse, so stellt man sehr

oft die gleichen konzeptionellen Fehler [3]

in der Durchführung der Benchmarks fest. Bei Lesern, welche die

Benchmarks kritisch betrachten, hört man auch, dass Phoronix „alles

benchmarkt, was nicht bei drei auf den Bäumen

ist“ [4].

Unglücklicherweise werden die auf Phoronix veröffentlichten

Ergebnisse von Medien unreflektiert weiterverbreitet und Phoronix

als verlässliche Quelle angesehen (was sie durchaus ist, jedoch nicht bei Benchmarks

wie gezeigt wird).

Gute Benchmarks

Zuerst vorweg: Benchmarks sind, wenn sie richtig durchgeführt

werden, eine wichtige Unterstützung in der Softwareentwicklung und

auch in der Freien-Software-Welt eine wichtige Komponente. Ein

guter Benchmark kann sehr schnell Regressionen feststellen oder

aufzeigen, ob eine Optimierung überhaupt sinnvoll ist. Anhand eines

falschen Benchmark-Ergebnis zu optimieren, kann allerdings zu einer

Verschlechterung der vorherigen Situation führen.

Einen guten Benchmark aufzusetzen ist leider nicht einfach – es

muss die wissenschaftliche

Methodik [5]

eingehalten werden. Ein Benchmark ist zu betrachten wie ein

naturwissenschaftliches Experiment, d. h. jemand anderes muss unter

gleichen Bedingungen die Ergebnisse reproduzieren können und die

Werte müssen normalisiert sein. Die Versuche müssen mehrmals

durchgeführt werden und die Beeinflussung von externen Störfaktoren

muss ausgeschlossen werden. Ein guter und aussagekräftiger

Benchmark zum Vergleich verschiedener Anwendungen erfordert daher

den Aufwand vergleichbar mit wissenschaftlichen Arbeiten.

Am wichtigsten bei einem Benchmark ist jedoch seine Interpretation.

Einfach nur die Zahlen zu präsentieren, ist kein aussagekräftiger

Benchmark. Die Zahlen müssen verstanden und erklärt werden.

Abweichungen zu bestehenden theoretischen Annahmen müssen

betrachtet und dürfen nicht einfach ignoriert werden, da sie

auf einen Fehler im Versuchsaufbau hinweisen können.

Falsche Benchmarks

Der Klassiker unter den falsch verstandenen Benchmarks ist das

Programm glxgears. Führt man es aus, wird in der Konsole alle fünf

Sekunden die Anzahl der gerenderten Frames ausgegeben. Viele

Anwender nutzen diese Zahlen zum Vergleich von Systemen oder melden

sogar Bugreports, weil sich die Anzahl der Frames verschlechtert.

Jedoch ist glxgears kein

Benchmark [6].

Seit einiger Zeit verwendet glxgears

VSync [7], womit die Zahlen

sowieso der Bildschirmfrequenz von in der Regel 60 Hz entsprechen.

Jedes mehr gerenderte Frame kann von

der Hardware nicht dargestellt

werden und ist somit eine Verschwendung von Rechenzeit. Jedoch

hätte glxgears auch ohne diese Einschränkung keine Aussagekraft,

da es völlig realitsätsferne Elemente der OpenGL-API austestet, wie

sie so von keiner modernen OpenGL-Anwendung verwendet wird. Bei

glxgears ist es sogar wahrscheinlich, dass die Softwareemulation

bessere Ergebnisse liefert als eine hardwarebeschleunigte Ausführung.

glxgears ist kein Benchmark-Programm.

Fallbeispiel Phoronix

Der Phoronix Benchmark „How Unity, Compiz, GNOME Shell & KWin Affect

Performance“ [8]

(deutsch: „Wie Unity, Compiz, GNOME Shell und KWin die Leistung

beeinflussen“) hat in etwa so viel Aussagekraft wie ein mit

glxgears durchgeführter Benchmark. Ziel des Benchmarks ist es,

herauszufinden wie die Leistung (d. h. Anzahl gezeichneter Bilder

pro Sekunde) von OpenGL-Computerspielen unter verschiedenen

Fenstermanagern und Desktopumgebungen beeinflusst wird, und zwar unter

Betrachtung des Einflusses von

OpenGL-Compositing [9].

Betrachtet man den Artikel, so fallen sofort einige Fehler in der

Durchführung auf. Der Benchmark erfolgte auf einem Grundsystem

einer Distribution und für die verschiedenen Tests wurde die

Grafikkarte ausgetauscht. Um einen allgemeingültigen Benchmark zu

erhalten, hätte der Test auf verschiedenen Hardwareplattformen

ausgeführt werden und auf jedem System hätten mehrere Distribution

verwendet werden müssen. In der dargestellten Ausführung ist die

einzige Aussagekraft des Benchmarks, dass unter dem getesteten

System die angegebenen FPS der verschiedenen Spiele erreicht

wurden. Ob das eine allgemeingültige Aussage hat, wie sie zum Teil

abgeleitet wurde [10],

kann aus den präsentierten Zahlen nicht erkannt werden.

Das nächste offensichtliche Problem erkennt man, wenn man versucht,

zu klären, wie oft die Tests wiederholt wurden. Man findet dazu im

Artikel keine Angaben. Möchte man als interessierter Dritter die

Ergebnisse reproduzieren, so ist dies nicht möglich, da wichtige

Bestandteile der Testausführung nicht bekannt sind. So stellt sich

die Frage, ob die Tests nur einmal durchgeführt wurden oder

mehrmals, ob Ausrutscher herausgenommen wurden oder ob vielleicht

die präsentierten Zahlen eigentlich Ausrutscher sind.

Technische Rahmenbedingungen

Nun sollte man sich auch die Relevanz der Ergebnisse betrachten. Ist

die Framerate in Spielen etwas, worauf die Fenstermanager hin

optimieren? Ist die Framerate in dem Zusammenhang überhaupt

relevant? Linux ist nicht als Spielerplattform bekannt. Daher ist

es fraglich, ob Entwickler Zeit auf die Optimierung dieser

investieren sollten.

Zuerst sollte man wissen, dass OpenGL-Compositing einen erheblichen

und zu erwartenden Overhead produziert. Die Entwickler sind sich

dessen bewusst [11].

Durch die „Umleitung“ des Compositing-Vorgangs wird jede Anwendung

zuerst in eine Off-Screen-Pixmap [12]

und anschließend vom Compositor auf den Bildschirm gezeichnet, wozu

von den bereits in OpenGL gezeichneten Frames eine OpenGL-Textur

generiert und dann durch den Scenegraph des Compositors

geschickt wird.

Logischerweise kann jede Anwendung durch das Compositing nur noch

die Framerate des Compositors erreichen, welcher in der Regel VSync

ausführt. Also kann nur noch die Bildschirmfrequenz erreicht

werden. Ohne Compositing kann eine Anwendung direkt in den

Framebuffer zeichnen und so viele Frames zeichnen, wie sie will

(auch wenn das nicht sinnvoll ist). Mit Compositing wird sie durch

das Umleiten durch den Compositor gedrosselt. Anstatt einer

Anwendung, die auf den Framebuffer zeichnet, sind nun drei

Anwendungen involviert: das Spiel selbst, der Compositor und der

X-Server.

Auch für Spiele ist es nicht sinnvoll, mehr Frames zu zeichnen, als

die Bildschirmfrequenz ermöglicht. Mit dem als X-Nachfolger

gehandelten Wayland Display Server scheint es sowieso nicht mehr

möglich zu sein, mehr Frames zu zeichnen, als der Compositor auf

den Bildschirm bringen kann. Das heißt also, dass alle getesteten

Fenstermanager gleich gut skalieren, falls die Spiele mindestens

die Anzahl an Frames wie der Bildschirm liefern. Es gilt nicht,

dass mehr Frames zwangsläufig besser sind. Bei fast allen Tests

erreichen alle Fenstermanager Werte über der Bildschirmfrequenz.

Bei den Tests, bei denen dies nicht der Fall ist, scheinen die

Grafikkarte oder die Treiber an ihre Grenzen zu kommen, da

Full-HD-Bildschirme verwendet werden.

Die KWin-Entwickler vertreten, seitdem der Fenstermanager um

OpenGL-Compositing erweitert wurde, die Position, dass man

Compositing bei OpenGL-Spielen ausschalten soll und bieten dafür

mit „Alt“ + „Shift“ + „F12“ standardmäßig ein Tastenkürzel an. In der

kommenden Version 4.7 der KDE-Plasma-Workspaces gehen sie noch

weiter und erlauben Anwendungen selbst, Compositing auszuschalten

oder dem Nutzer dieses über Fensterregeln auf Anwendungsbasis

bestimmen zu lassen [13]

[14].

Mit diesem Wissen dürfte es klar sein, dass zumindest die

KWin-Entwickler die Ergebnisse eines Benchmarks, wie von Phoronix

durchgeführt, nicht ernst nehmen können. Die Entwickler haben ganz

bestimmt nicht diesen Anwendungsfall optimiert. Ja, sie sehen es

nicht einmal als validen Anwendungsfall an. Was Phoronix getestet

hat, liegt außerhalb dessen, was KWin überhaupt abdecken will. Um so

überraschender ist, dass KWin als „Benchmarksieger“ aus dem Test

herausgeht. Phoronix ist sich der Einstellung der KWin-Entwickler

bewusst und verweist auch im Artikel auf die Änderungen in der

nächsten Version.

Systematische Fehler

Somit muss man sich fragen, wie es zu den Ergebnissen kommen konnte.

Diese Frage ist schwer zu beantworten, da erneut wichtige

Informationen zum Wiederholen der Benchmarks fehlen. Um die

Ergebnisse zu interpretieren, was Phoronix nicht macht, muss man

daher leider Vermutungen anstellen. Mit dem Wissen als

KWin-Maintainer dürfte eine der Wahrheit nahe kommende Analyse

möglich sein: In den Standardeinstellungen verwendet KWin eine

Option um Vollbindanwendungen nicht umzuleiten. Die Fenster werden

somit fast so gezeichnet wie ohne Compositing, ein gewisser

Overhead bleibt jedoch erhalten. Diese Option scheint bei allen

Phoronix-Tests aktiviert zu sein. Bei Compiz muss diese Option

jedoch manuell über CCSM aktiviert

werden [15]. Dies alleine

erklärt schon, warum KWin „besser“ abschneidet als Compiz. Jedoch

wäre nun interessant zu wissen, wie sich die Zahlen ändern, wenn

man die Option in Compiz ein- und in KWin ausschaltet. Phoronix

liefert diese Antwort jedoch nicht.

Man kann also davon ausgehen, dass Phoronix einen systematischen

Fehler begannen hat und im Endeffekt Äpfel mit Birnen vergleicht.

Dass der Nicht-Composited-Modus von KWin besser abschneidet als der

Composited-Modus von Compiz, ist nun wirklich nicht überraschend.

Dies hätte schon alleine dadurch auffallen müssen, dass KWin sogar

besser abschneidet als GNOME2 mit Metacity – einem Fenstermanager

ohne OpenGL-Compositing. Dies entspricht nicht Erwartung, dass

ein OpenGL-Compositor einen Leistungseinbruch für

jede hochfrequent zeichnende Anwendung mitbringt.

Bleibt zuletzt das „schlechte“ Abschneiden von Mutter bei diesem Benchmark zu betrachten.

Nach allem was soweit erläutert wurde, kann man davon ausgehen,

dass die Zahlen auch für Mutter schlicht und ergreifend nicht

interpretierbar sind. Von Messfehler bis korrektes Ergebnis ist

alles denkbar. Klar dürfte sein, dass Mutter die

Vollbild-Nicht-Umleitung noch nicht unterstützt (KWin in KDE 4.0

unterstützte diese auch noch nicht) und VSync aktiviert hat. Dies

ist eine logische Erklärung für das insgesamt deutlich schlechtere

Abschneiden von Mutter. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass in

jedem Test Mutter ein Ergebnis erzielt hat, welches einer

Bildschirmfrequenz ähnelt oder sogar deutlich darüber liegt. Mutter

ist in diesem Punkt also genauso gut oder schlecht wie alle anderen

getesteten Fenstermanager.

Zuletzt sollte man sich fragen: Ist das überhaupt relevant? Selbst

wenn Mutter die FPS der Spiele reduziert, ist das von Bedeutung?

Braucht man Spiele, die mehr als die Bildschirmfrequenz an Frames

zeichnen? Heutzutage kann man Grafikkarten zur Physikberechnung

verwenden und somit die CPU entlasten. Eine Reduzierung der FPS

kann also sogar zu einer Verbesserung der Spielerfahrung führen. Es

kann also durchaus „Weniger ist Mehr“ gelten. Unter dieser Annahme

wäre somit KWin der Verlierer und Mutter der Sieger des Benchmarks.

Fazit

Benchmarks, wie sie regelmäßig auf Phoronix veröffentlicht werden,

sind ohne genauere Betrachtung nicht aussagekräftig und zum großen

Teil schlicht falsch. Sie folgen keiner wissenschaftlichen Methodik

und Phoronix ist sich dessen wohl sogar bewusst, da keine

Interpretation der Ergebnisse vorgestellt wird. Selbst die Zahlen

zu interpretieren, kann leicht zu falschen Ergebnissen führen. So

ist die Annahme, dass mehr gerenderte Frames einer besseren

Leistung entsprechen, im Allgemein nicht gültig. Mit sehr geringem

Aufwand lassen sich die Testbedingungen so verändern, dass komplett

gegensätzliche Ergebnisse entstehen. Im Endeffekt sind die

Benchmarks nur eine Aneinanderreihung nicht aussagekräftiger Zahlen.

Links

[1] http://www.phoronix.com

[2] http://www.phoronix-test-suite.com/

[3] http://www.kdedevelopers.org/node/4180

[4] http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Wieso-testet-heise-so-etwas-eigentlich-nicht-mehr-selber-heise-baut-echt-ab/forum-175858/msg-18210172/read/

[5] http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Methodik#Forschung

[6] http://wiki.cchtml.com/index.php/Glxgears_is_not_a_Benchmark

[7] http://de.wikipedia.org/wiki/VSync

[8] http://www.phoronix.com/vr.php?view=16073

[9] http://de.wikipedia.org/wiki/Composition-Manager

[10] http://games.slashdot.org/story/11/06/02/0416219/GNOME-Shell-Hurts-Gaming-Performance

[11] http://smspillaz.wordpress.com/2010/05/21/beware-the-benchmarks/

[12] http://en.wikipedia.org/wiki/Pixmap

[13] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2011/05/plasma-compositor-and-window-manager-in-4-7

[14] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2011/04/turning-compositing-off-in-the-right-way/

[15] http://wiki.compiz.org/GeneralOptions

| Autoreninformation |

| Martin Gräßlin (Webseite)

wird als KWin-Maintainer immer wieder mit fehlerhaften Benchmarks

konfrontiert und muss Nutzern oft erklären, warum Benchmarks nicht

hilfreich sind.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Mathias Menzer

Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge behält.

So ruhig, wie der aktuelle Entwicklungszyklus angefangen hatte, ging es erst einmal auch weiter. Linux 3.0-rc2 [1] war für einen -rc2 recht klein geraten, sodass Torvalds an die Freigabe-Mail gleich das Shortlog anfügte, eine Zusammenfassung der enthaltenen Patches, die er normalerweise erst bei späteren Vorabversionen dazu schreibt. Dessen Highlights bestanden in einer größeren Menge an Updates für btrfs und Korrekturen an Intels Speicherschnittstelle intel-iommu. Auch an virtio, einer Netzwerkimplementierung für virtuelle Maschinen, wurde gearbeitet. Aber ein bisschen Bewegung kam dann doch mit der nächsten Runde ins Spiel: Denn der -rc3 [2] hatte etwas mehr zu bieten, da nach dem Ende der LinuxCon in Japan die Entwickler wieder fleißig Patches einbrachten. So gab es einige Updates für den Radeon-Treiber, der sich nun auch mit AMDs Llano-Plattform, die Prozessor und Grafikkern auf einem Chip vereint, versteht. Der freie Nvidia-Treiber nouveau erhielt auch etwas Aufmerksamkeit, hier wurden ein paar Speicherfehler behoben. Daneben wurde die Unterstützung für LEON überarbeitet, der ersten unter einer freien Lizenz verfügbaren Mikroprozessorarchitektur [3]. LEON basiert dabei auf der SPARC-Architektur und wird aufgrund der Familienähnlichkeit innerhalb des Linux-Kernels auch im SPARC-Bereich gepflegt. RCU (Read-Copy-Update), eine Methode zur Synchronisation von Schreib- und Lesezugriffen auf den Speicher, konnte in 3.0-rc4 [4] ein Performance-Problem ausgetrieben werden, das in bestimmten Situationen auftrat. Dies ist auch schon ein guter Teil der Änderungen in der vierten Entwicklerversion, ein weiterer Batzen entfiel noch auf den neu hinzugekommenen Treiber für den LED-Hintgrundbeleuchtungs-Controller ADP8870. Viele weitere kleinere Korrekturen betrafen vor allem die Grafiktreiber nouveau und radeon sowie die meisten Dateisysteme, allem voran btrfs. Fiel -rc4 etwas kleiner aus als der Vorgänger, so schrumpfte -rc5 [5] fast schon auf ein handliches Maß. Das Microsoft-Netzwerk-Dateisystem CIFS sticht hier hervor, dem einige Fehler ausgetrieben wurden und auch an btrfs wurde weiter verbessert.

Müssen sich Linux-Nutzer noch an die neue Versionsnummer „3.0“ gewöhnen, geht es den Werkzeugen rund um den Kernel nicht anders. Bereits in 3.0-rc1 zogen die ersten Änderungen ein, die notwendig waren, damit das Prüfen und Einbinden von Kernel-Modulen auch mit der zweistelligen Nummer klappt oder make einen Kompilierungsvorgang überhaupt erst erfolgreich übersteht [6]. Solche Dinge sind essentiell, da ohne Möglichkeit, den Kernel zu kompilieren, auch kein Testen und keine Fehlersuche möglich ist. Auf kernel.org [7] jedoch klafft nach wie vor noch eine Lücke, wo normalerweise eine komfortable Liste der Änderungen im Vergleich zum vorangegangenen -rc hinter dem Link [View Inc.] verborgen wäre – ein kleines Zeichen dafür, dass die rein kosmetische Änderung des Nummernschemas einen für Außenstehende nicht so einfach nachvollziehbaren Schwanz an Änderungen mit sich bringt.

Links

[1] https://lkml.org/lkml/2011/6/6/118

[2] https://lkml.org/lkml/2011/6/13/375

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/LEON

[4] https://lkml.org/lkml/2011/6/21/2

[5] https://lkml.org/lkml/2011/6/27/396

[6] https://lkml.org/lkml/2011/5/30/212

[7] http://www.kernel.org

| Autoreninformation |

| Mathias Menzer (Webseite)

hält einen Blick auf die Entwicklung des Linux-Kernels. Dafür erfährt er frühzeitig Details über neue Treiber und interessante Funktionen.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Daniel Nögel

Im vorherigen Teil des Python-Tutorials (siehe freiesMagazin

05/2011 [1])

wurde das Iterator-Protokoll vorgestellt. Damit lassen sich eigene

Klassen leicht so erweitern, dass über sie iteriert werden kann. In

diesem Teil sollen nun mit Generator-Funktionen, List

Comprehensions und Generator Expressions drei Techniken vorgestellt

werden, mit denen sich iterierbare Objekte deutlich leichter

erstellen lassen.

Generator-Funktionen

Generatoren sind ein nützliches Werkzeug, um Iteratoren zu erzeugen.

Nicht immer muss also ein Iterator umständlich über __iter__()

und next() implementiert werden. Statt durch Klassen können

Generatoren durch einfache Funktionen umgesetzt werden.

Folgendes Beispiel zeigt, wie das RangeIterator-Beispiel aus dem

vorherigen Teil mit einer Generator-Funktion aussieht:

def range_generator(start, stop, step=1):

i = start

while i <= stop:

yield i

i += step

Diesen Generator unterscheidet zunächst nichts von einer

gewöhnlichen Funktion. Bei näherer Betrachtung fällt aber das

Schlüsselwort yield ins Auge: Es findet sich in

Generator-Funktionen an Stelle des Schlüsselwortes return und

macht aus einer gewöhnlichen Funktion eine Generator-Funktion.

Diese Generator-Funktion kann nun wie ein Iterator genutzt werden:

>>> for i in range_generator(0, 10, 2):

... print i

...

0

2

4

6

8

10

Wie funktioniert das? Beim Aufruf der Generator-Funktion wird

zunächst automatisch ein Generator-Iterator erstellt. Dieser

implementiert die Funktionen __iter__() und next() des

Iterator-Protokolls. Beim Aufruf von next() wird nun der Rumpf der

Generator-Funktion ausgeführt. Beim Auftreten des Schlüsselwortes

yield wird der Zustand des Generators eingefroren und der

jeweilige Wert an diejenige Instanz zurückgegeben, die die

next()-Methode des Generators aufgerufen hat. Beim nächsten Aufruf

von next() wird der Zustand des Generators wieder geladen und

dort fortgesetzt [2].

Das erscheint auf den ersten Blick komplizierter, als es ist. Beim

Schreiben einer Generator-Funktion kann man yield vielleicht

vereinfachend als ein „return mit Wiederkehr“ verstehen. Der

Programmfluss wird also so lange nach dem yield fortgesetzt, bis

die Generator-Funktion durchlaufen oder die aufrufende Schleife

abgebrochen wurde. Entsprechend finden sich in Generator-Funktionen

in aller Regel entweder mehrere aufeinander folgende

yield-Schlüsselworte oder ein yield-Schlüsselwort in einer for-

oder while-Schleife.

Hier erneut ein Beispiel zu Verdeutlichung:

>>> r = range_generator(0,10,3)

>>> r.next()

0

>>> r.next()

3

>>> r.next()

6

>>> r.next()

9

>>> r.next()

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

StopIteration

In Zeile 1 wird ein Generator-Iterator erstellt und an den Namen r

gebunden. Durch den Aufruf der Funktion next() dieses

Generator-Iterators wird der Rumpf der Generator-Funktion zum

ersten Mal durchlaufen. Beim Schlüsselwort yield wird der

Programmfluss unterbrochen und 0 als Rückgabewert von next()

ausgegeben. Beim nächsten Aufruf von next() in Zeile 4 wird die

Generator-Funktion nach dem yield-Schlüsselwort fortgesetzt. Der

interne Zähler i wird um step erhöht und der nächste

Schleifendurchlauf der while-Schleife eingeleitet. Durch die

yield-Anweisung wird diesmal 3 als Rückgabewert der

next()-Funktion ausgegeben. Das Ganze kann einige Male wiederholt

werden.

Im letzten Teil wurde bereits darauf hingewiesen, dass das

Iterator-Protokoll die StopIteration-Exception vorsieht, um

anzuzeigen, dass ein Iterator keine weiteren Werte mehr bereit

hält. Das gilt auch für Generator-Funktionen. Im Fall der Funktion

range_generator wird die Exception automatisch geworfen, wenn der

Generator durchgelaufen ist und keine weiteren yield-Anweisungen

mehr folgen. Natürlich kann die Exception auch „manuell“ geworfen

werden, wenn gewünscht.

List Comprehensions

Bevor nun mit Generator Expressions eine noch kompaktere Form von

Generatoren vorgestellt wird, werden zunächst die sogenannten List

Comprehensions (LCs) besprochen. Dieses Sprachkonstrukt kann sicher

zu den zentralen Programmiertechniken in Python gezählt werden. So

sind LCs nicht nur in vielen Fällen deutlich effizienter als andere

Ansätze [3],

wenn es um das Durchlaufen und Filtern von Listen geht, sie sind

auch leicht zu verstehen und zu lesen.

LCs kommen immer da zum Einsatz, wo Elemente bestehender Iteratoren

nach bestimmten Kriterien gefiltert oder bearbeitet werden sollen.

Es sei etwa eine Liste numbers mit den Zahlen von 1 bis 10 gegeben.

Aufgabe ist es nun, eine Liste even zu erstellen, welche nur noch

diejenigen Zahlen aus numbers enthält, die ohne Rest durch 2

teilbar sind. Natürlich gibt es eine Vielzahl von

Sprachkonstrukten, mit denen sich diese Aufgabe lösen ließe – etwa

mit lambda-Funktionen [4].

Sehr häufig finden sich in der Praxis aber Konstrukte wie dieses:

numbers = range(1, 11)

even = []

for number in numbers:

if number % 2 == 0:

even.append(number)

Hier wird also schlicht über die Ausgangsliste iteriert und alle

Einträge, auf die ein bestimmtes Kriterium passt, in eine

Ergebnisliste eingefügt. Mit LCs lässt sich dies deutlich verkürzen:

even = [number for number in numbers if number % 2 == 0]

oder gleich:

even = [number for number in range(1, 11) if number % 2 == 0]

Natürlich sind noch deutlich komplexere Ausdrücke möglich. In diesem

Beispiel wurde die Ausgangsliste numbers nach einem bestimmten

Kriterium gefiltert. Es ist auch möglich, nach mehreren Kriterien

zu filtern und komplexere Ausdrücke zu nutzen:

another_list = [number**2 for number in numbers if number % 2 == 0 or number % 3 == 0]

Hier wird eine Liste mit dem Quadrat aller durch 2 oder 3 teilbaren

Zahl aus der Liste numbers erstellt. Zum besseren Verständnis

könnte diese LC auch wie folgt gegliedert werden:

another_list = [

number**2

for number in numbers

if number % 2 == 0 or number % 3 == 0

]

Die Reihenfolge der Anweisungen erscheint dabei zunächst nicht

intuitiv. So ist ja der Name number aus Zeile 2 erst einmal

unbekannt. Erst in Zeile 3 wird deutlich, dass number der Name

ist, an den die einzelnen Elemente von numbers gebunden wurde.

Weiterhin kommt der Ausdruck aus Zeile 2 nur zur Geltung, wenn die

Bedingung in Zeile 4 wahr ist.

Anders als vielleicht erwartet, ist eine LC also nicht nach dem

Schema „Schleife – Bedingung – Ausdruck“ aufgebaut, sondern folgt

dem Schema „Ausdruck – Schleife – optional: Bedingung oder weitere

Schleifen“. Werden mehrere Schleifen angegeben, verhalten sich

diese wie verschachtelte Schleifen.

Allgemein lässt sich die Syntax von List Comprehensions wie folgt

beschreiben:

- List Comprehensions werden in eckige Klammern gefasst.

- Das erste Element ist immer ein Ausdruck (etwa number**2).

- Darauf folgt immer ein for/in-Ausdruck (bspw. for number

in numbers).

- Darauf können weitere for/in- oder if-Ausdrücke folgen.

Das Ergebnis einer LC ist dann eine Liste der Ausdrücke aus (2),

nach Auswertung der Schleifen und Bedingungen in (3) und (4).

Weitere Beispiele und Vertiefungen finden sich in der

Python-Dokumentation [5].

Generator Expressions

Wie schon erwähnt sind List Comprehensions ein sehr vielseitiges

Werkzeug, das nicht nur häufig zur Anwendung kommt, sondern darüber

hinaus noch deutlich schneller ist als vergleichbare

for-Schleifen. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass auch

diese effizienten LCs letztlich Listen erstellen, die im

Arbeitsspeicher gehalten werden.

Wer beispielsweise die Summe der Quadrate aller Zahlen von 1 bis 100

berechnen möchte, könnte mit einer LC wie folgt

verfahren [6]:

>>> sum([i*i for i in range(101)])

338350

Durch die LC wir dabei zunächst eine Liste mit den entsprechenden

Quadraten angelegt. Die Funktion sum() gibt die Summe dieser

Zahlen aus. Nur für das einmalige Zusammenzählen der Zahlen wird

also eine Liste mit 100 Elementen im Speicher abgelegt. Im

vorherigen Teil wurde bereits darauf hingewiesen, dass in solchen

Situationen sehr häufig Iterator-Objekte die bessere Wahl sind.

Mit den sogenannten Generator Expressions gibt es parallel zu LCs

eine Syntax, um sehr komfortabel Generatoren zu erzeugen. Im

Unterschied zu LCs werden Generator Expressions nicht mit eckigen

Klammern, sondern mit runden Klammern erzeugt:

g = (i*i for i in range(101))

Wenn die Generator Expressions im jeweiligen Kontext ohnehin schon

geklammert werden – etwa als Parameter eines Funktionsaufrufe –

wird auf die runden Klammern verzichtet:

>>> sum(i*i for i in range(101))

338350

Ansonsten ist die Syntax von LCs und Generator Expressions

identisch, sodass eine LC durch das bloße Ersetzen der eckigen

Klammern durch runde in eine Generator Expression umgewandelt

werden kann (und umgekehrt). Das bedeutet aber auf keinen Fall,

dass die Unterscheidung zwischen LCs und Generator Expressions

hinfällig wäre. Zwar wird jeweils ein Objekt erzeugt, über das

iteriert werden kann, im Fall der LC werden aber erst alle Daten

berechnet und im Speicher abgelegt, während die Daten bei einer

Generator Expression sequentiell abgearbeitet werden.

Überblick

In diesem und den vorherigen Teil wurden verschiedene neue Techniken

im Zusammenhang mit iterierbaren Objekten vorgestellt. Ein kurzer

Überblick soll die vorgestellten Techniken erneut ins Gedächtnis

rufen:

- Das Iterator-Protokoll ermöglicht es, eigene Klassen durch die

Implementierung der Methoden next() und __iter__() zu

iterierbaren Objekten zu machen.

- Alternativ kann durch die Methode __getitem__() das

Iterator-Protokoll implementiert werden.

- Mit Generator-Funktionen können ebenfalls Iteratoren umgesetzt

werden. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich besonders durch

das Schlüsselwort yield von gewöhnlichen Funktionen.

- Mit List Comprehensions lassen sich effektiv und bequem Listen

erzeugen.

- Generator Expressions ähneln in ihrer Syntax LCs, erstellen

jedoch Generator-Iteratoren.

Übungen

Zur Vertiefung der hier angesprochenen Techniken kann man eine

Generator-Funktion schreiben, mit der über jedes Zeichen einer

gegebenen Textdatei iteriert werden kann (Hilfestellung [7]).

Als weitere Übung kann man mit Hilfe einer LC eine Liste erstellen,

die für alle Zahlen von 1 bis 100 Tuple der jeweiligen Zahlen und

ihrer Quadratwurzeln enthält. Die Ergebnisliste sollte also wie

folgt aussehen:

[(1, 1.0), (2, 1.4142135623730951), (3, 1.7320508075688772), (4, 2.0), ... ]

Als Erweiterung könnte die vorherige LC auf jene Zahlen beschränkt

werden, deren jeweilige Quadratwurzel natürlich ist.

Mögliche Lösungsansätze zu den oben beschriebenen Übungen sollen dann im

nächsten Teil dieser Reihe besprochen werden.

Links

[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-05

[2] http://www.python-kurs.eu/generatoren.php

[3] http://blog.cdleary.com/2010/04/efficiency-of-list-comprehensions/

[4] http://www.secnetix.de/olli/Python/lambda_functions.hawk

[5] http://docs.python.org/tutorial/datastructures.html#list-comprehensions

[6] http://www.python.org/dev/peps/pep-0289/

[7] http://diveintopython3.org/files.html#for

| Autoreninformation |

| Daniel Nögel (Webseite)

beschäftigt sich seit drei Jahren mit Python. Ihn überzeugt

besonders die intuitive Syntax und die Vielzahl der unterstützten

Bibliotheken, die Python auf dem Linux-Desktop zu einem wahren

Multitalent machen.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Herbert Breunung

Die am 14. Mai erschienene Version 5.14 [1]

wäre ein guter Vorwand, sich mit der Sprache zu beschäftigen, die so

viele emotionale Reaktionen provoziert. Ein besserer Grund sind

aber die Funktionalitäten, Module, Werkzeuge und Webseiten, welche

die Programmierlandschaft namens Perl in den letzten Jahren stark

verändert haben.

Weil kein auf Deutsch erhältliches Tutorial im Netz so recht darauf

eingeht, entschieden sich einige Mitglieder der Perl-Gemeinschaft

ein neues zu schreiben, welches auch in den nächsten Ausgaben von

freiesMagazin erscheinen soll. Es darf im Wiki der

Perl-Community [2]

von Jedem mit verbessert werden.

Dieses Tutorial richtet sich nicht an völlige Programmierneulinge.

Konzepte wie Schleifen, Variablen und Subroutinen (Funktionen)

werden als bekannt vorausgesetzt. Dafür wird der Einsatz

empfehlenswerter Module geübt und auf Probleme jenseits der heilen

„Hallo Welt“ eingegangen. Doch zuvor soll es um die Geschichte,

Philosophie und Gemeinschaft von und um Perl gehen, bevor das

nächste Mal der Praxisteil beginnt.

Wie alles begann

Perl ist ein Kind der quelloffenen Unix-Hackerkultur. Damals gab es

weder das Web, Python, Ruby noch Linux. Der stolze Vater (Larry

Wall) hatte sich bereits durch den E-Mailclient rn und das Werkzeug

metaconfig einen Namen erworben und seine Erfindung patch ist heute

eine Vokabel, welche die meisten Programmierer verstehen. Deshalb

schenkte man ihm auch im Dezember 1987 Beachtung, als er eine neue

Sprache veröffentlichte, die nach einer sehr mächtigen Shell

aussah. Sie vereinte grundlegende C-Syntax (Schlüsselworte,

Operatoren und geschweifte Klammern), Dateitestbefehle,

Spezialvariablen und Kommentare der Shell, die Unix-Kommandos

(chown bis unlink) und verstand sogar die aus sed, awk oder grep

bekannten regulären Ausdrücke. Das erleichterte nicht nur das

Erlernen, sondern auch die Entwicklung kleiner Programme, die

bisher zu komplex für Shellskripte waren, mit C aber um ein

vielfaches aufwändiger zu schreiben wären. Und so wurde Perl zu

einem wichtigen Werkzeug für Administratoren um Dateien

auszuwerten, andere Rechner zu überwachen oder an Sockets zu

lauschen und darüber übersichtliche Berichte zu verfassen. Und es

blieb bis heute dieses wichtige Werkzeug. Das nachträglich

gefundene Akronym „Practical Extraction and Report Language“

beschreibt genau dieses Anwendungsgebiet.

Perl 5 – der große Sprung

Wesentlich mehr Felder erschloss sich die Sprache 1994, mit der von

Grund auf neu entwickelten Version 5. Erweitert um eine

Schnittstelle für das Einbinden von Perl-fremden Programmteilen

(XS), Referenzen für komplexe Datenstrukturen, jederzeit ladbare

Pakete, Namensräume, lexikalisch lokale Variablen und eine sehr

lässige Objektorientierung war Perl bereit für größere Vorhaben.

Dann kam auch schon das WWW und Perlskripte waren ganz vorne mit

dabei, per CGI [3]

Webseiten mit Inhalten aus Datenbanken zu versorgen. Dank der

einheitlichen Datenbankschnittstelle DBI war das nicht allzu schwer.

Selbst heute, da wegen des einfacheren Verteilungsmechanismus PHP

hier sehr weit verbreitet ist, verwenden bekannte Firmen und

Institutionen wie Amazon, IMDb, Slashdot, Booking.com, die BBC, New

York Times, ORF und viele mehr Perl für ihren Internetauftritt.

Sogar Online-Spiele wie Lacuna Expanse [4]

nutzen es. Allerdings wird hier kaum noch CGI für die Schnittstelle

direkt eingesetzt. Neue Projekte werden heute mit komplexen

Webframeworks gebaut, welche die meiste Arbeit abnehmen. Perl hat

hierfür Catalyst [5],

Mojolicious [6] oder

Dancer [7], die auf Augenhöhe mit Pendants

wie Rails [8],

Django [9] oder

Sinatra [10] stehen. Auch im Bank- und

Nachrichtenwesen sowie in der Bioinformatik fand und findet Perl

weite Verbreitung.

Jede Linux-Distribution enthält neben Perl eine Reihe von Programmen

wie Frozen Bubble [11],

Shutter [12] oder

gmusicbrowser [13], welche in Perl

verfasst sind. Programmierer und Administratoren freuen sich eher

über ack [14], einer intelligenten

grep-Alternative. Des Weiteren läuft es oft an von außen nicht

sichtbaren Stellen. Es ist in git [15]

enthalten, in den Quellen von „Libre Office“ gibt es kleine

Perlskripte für Konvertierungen und selbst Google beschäftigt

Perl-Spezialisten, um nur drei Beispiele zu nennen, warum manche Perl

als das Klebeband bezeichnen, welches das Internet zusammenhält.

Ende der 1990er Jahre wurde Perl auf Mac und Windows portiert und

heute gibt es nur eine Handvoll sehr seltener Betriebssysteme, für

die es Perl nicht gibt.

Perl 5 und Perl 6

2000 kündigte Larry Wall schließlich Perl 6 an, um der etwas

eingeschlafenen Gemeinschaft wieder ein großes begeisterndes Ziel

zu geben. Aus diesem anfangs ungenauen Vorhaben entstand mit der

Hilfe mehrerer hundert Vorschläge eine sich immer weiter

verfeinernde Spezifikation (Synopsen genannt). Mehrere Interpreter

und Compiler, darunter besonders Rakudo [16]

und Niecza [17], erfüllen bereits

große Teile dieser Spezifikation, laufen auch relativ stabil, aber

sehr langsam. Sie werden regelmäßig veröffentlicht und bereits für

kleinere unkritische Aufgaben eingesetzt.

Rakudo ist ein Aufsatz für Parrot [18], einer

quellfreien virtuellen Maschine, ähnlich der JavaVM oder der CLR

von Microsoft. Sie ist besonders für dynamische Sprachen wie Perl,

Python oder Ruby ausgelegt und wird auch mit dem Ziel entwickelt,

dass in einer Sprache geschriebene Bibliotheken ebenfalls in allen

anderen Sprachen nutzbar sind.

Camelia-Logo. © Larry Wall (Artistic License 2.0)

Perl 6 [19], ist eine vollständig neue, klar

strukturierte Sprache, die wesentlich umfangreicher und auch

mächtiger ist als Perl 5, der sie nur oberflächlich und in ihrer

Philosophie ähnelt. Sie besitzt optionale Datentypen und vollständig

überarbeitete reguläre Ausdrücke, die zu Klassen (Grammatiken)

zusammengefasst werden dürfen. Das kann genutzt werden, die Syntax

sauber zur Laufzeit zu verändern. Somit könnte es zum

wirkungsvollen Gegenmittel der um sich greifenden Komplexität in

der Softwarewelt werden. Eine vollständige Liste der Fähigkeiten

ist kaum möglich, 19 von 20 Fragen „Hat Perl 6 eine Syntax für …?“

können mit Ja beantwortet werden.

Deshalb wird Perl 6 in absehbarer Zeit weder Perl 5 ersetzen noch

endgültig fertiggestellt werden. Aber viele Ideen daraus wurden in

Module gepackt (diese beginnen meist mit Perl6::), und können in

Perl 5 genutzt werden. Das bekannteste dieser Module ist

Moose [20], welches mit seinen

vielen Erweiterungen nicht nur ein modernes System zur

Objektorientierung [21]

in Perl 5 bereitstellt, sondern auch Teilklassen, Typisierung von

Parametern, eigene Subtypen und sehr, sehr vieles mehr. Ein Teil

der neuen OOP-Syntax könnte in den nächste Jahren in den Sprachkern

wandern.

Seit Version 5.10 sind bereits einige der nützlichsten und

portabelsten Ideen aus Perl 6 diesen Weg gegangen. Sie müssen aber

mit use v5.10; zugeschaltet werden, da sie das Funktionieren

älterer Programme stören könnten.

Die „Renaissance of Perl“

Moose, Catalyst sowie die meisten hier genannten Pakete sind

Beispiele für eine neue Generation Module und auch einen neuen

Geist, der seit etwa drei bis vier Jahren einzog. Enthusiasten

gründeten sogar die EPO [22], die

„enlightened perl organisation“ , um diese Entwicklung zu fördern

und zu steuern. Lange ausstehende Probleme wie die umständliche

Kompilierung von XS-Modulen unter Windows wurden

gelöst [23] und fast sämtliche wichtigen

Webseiten wurden neu gestaltet oder ersetzt. Sogar eigene

Entwicklungsumgebungen und Editoren werden in Perl verfasst. Dazu

gehörte auch, die Quellen von Perl in ein git-Archiv zu portieren

und der Wechsel zu vorhersehbaren Zyklen, in denen neue Haupt- und

Nebenversionen erscheinen.

Das große Archiv

Doch was ist es, das Menschen Perl wählen lässt? Dafür gibt es einen

praktischen Grund und einen emotionalen. Der praktische heißt kurz

und trocken CPAN [24]. Für fast jedes Problem

gibt es dort eine vorgefertigte Lösung in Form eines Moduls

(Bibliothek). Neben dem Umfang (beinah 100.000 Module) ist es aber

auch die umgebende Infrastruktur, die in der Welt der Freien

Software ihresgleichen sucht. Sie beginnt bei

einer (meist

eingehaltenen) Kultur, genügend Dokumentation zu schreiben. Für

umfassende Softwaretests gibt es wiederum viele Module, welche fast

immer gut zusammenarbeiten und ein Grund sind, warum Perl in

manchen Firmen nur eingesetzt wird, um andere Software oder Hardware

zu überprüfen. Das dafür entworfene Protokoll (TAP) entwickelte

sich aus der Testsuite für Perl 1.0 und ist heute ein Standard auch

für PHP, Java, Ruby, Python und andere Sprachen.

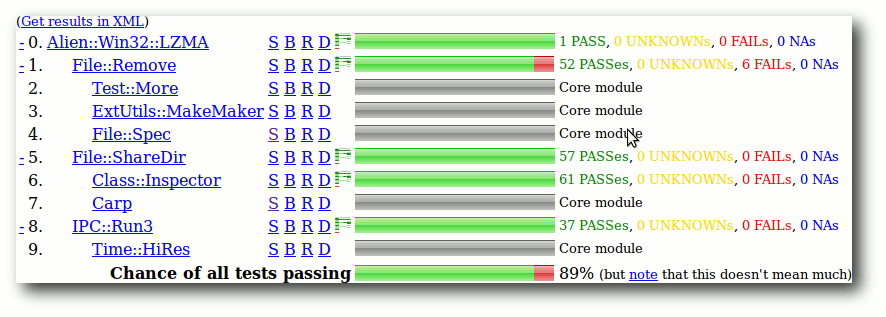

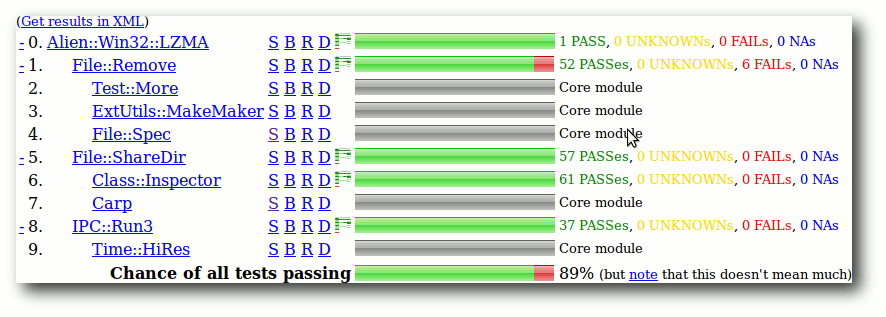

Jeder, der CPAN-Module verwenden will, sieht TAP-Ausgaben, weil ohne

bestandene Tests die Installation abgebrochen wird. Viele