Zur Version ohne Bilder

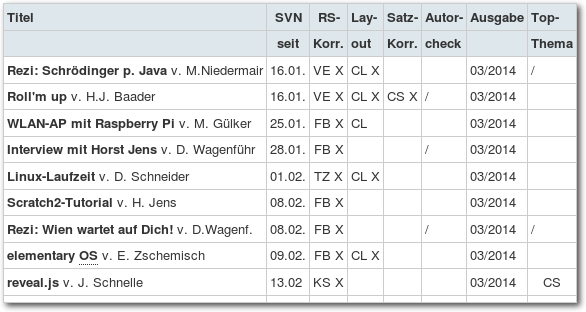

freiesMagazin April 2014

(ISSN 1867-7991)

Hidden in Plain Sight: Netzlaufwerke ausspähsicher nutzen

Die automatische Synchronisation von Dateisystemen über das Internet vereinfacht viele Arbeitsabläufe. In Sachen Verschlüsselung muss man sich aber häufig auf die Angaben der Dienste verlassen. Dieser Artikel zeigt, wie man einen Ordner für die Verwendung mit einem Cloud-Dienst verschlüsselt und ggf. komprimiert. (weiterlesen)

Ein Blick auf Octave 3.8

Octave ist, wie der proprietäre Platzhirsch Matlab, ein umfangreiches Programmpaket, das zur Lösung numerischer Probleme genutzt werden kann. Aufgrund der vielen möglichen Erweiterungen werden diese Programme aber auch oft für weniger direkt mathematische Anwendungsfälle genutzt. (weiterlesen)

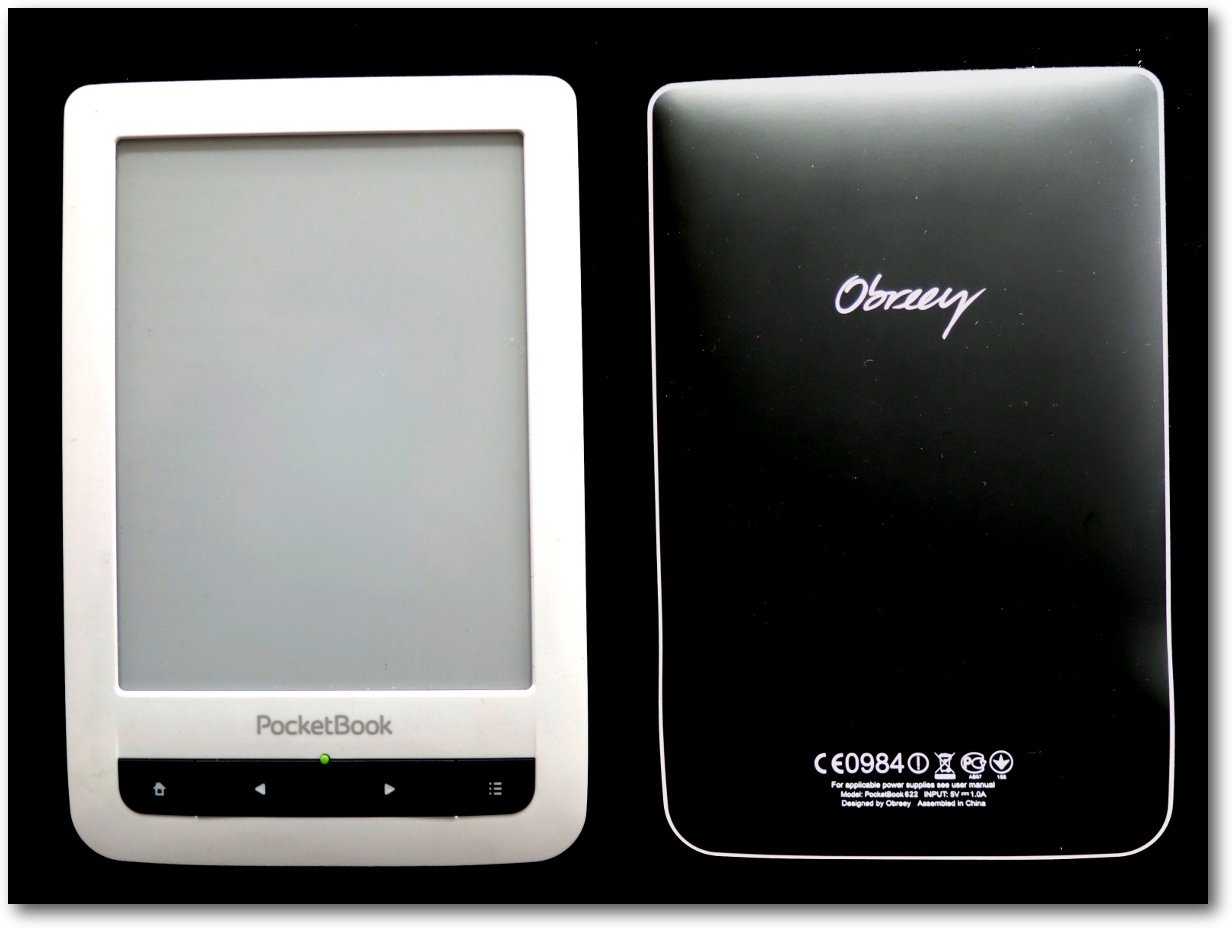

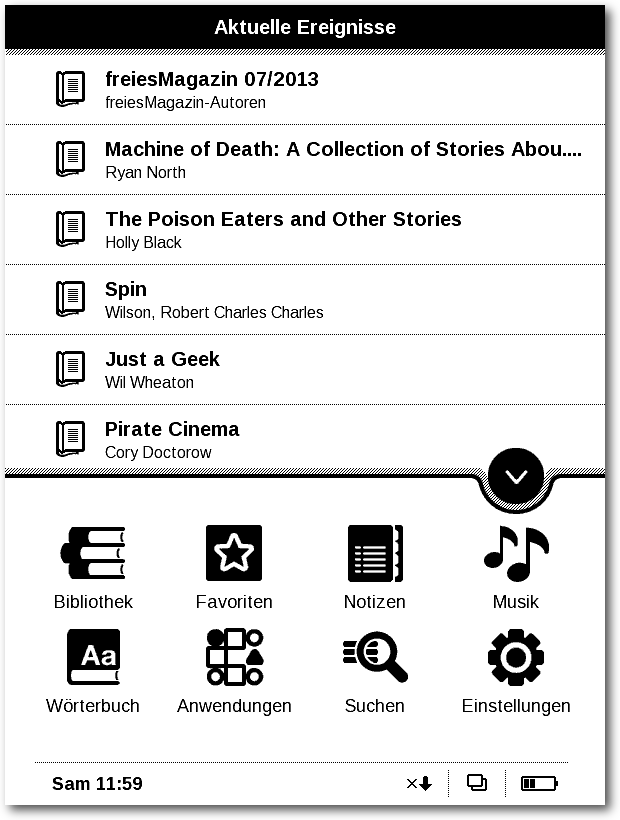

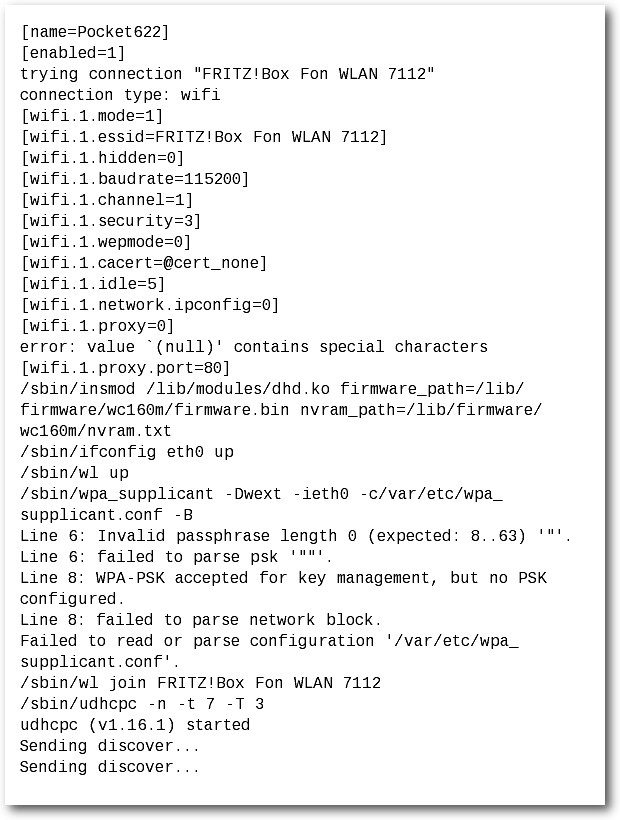

Im Test: PocketBook Touch 622

Die Welt wird immer digitaler. Auch in Deutschland erfreuen sich elektronische Lesegeräte für Bücher (E-Book-Reader genannt) immer größerer Beliebtheit. Neben dem bekannten Produkt eines großen Internet-Versandhandels gibt es auch viele andere Hersteller. In diesem Artikel soll das PocketBook Touch 622 vorgestellt werden. (weiterlesen)

Zum Index

Linux allgemein

Der März im Kernelrückblick

Anleitungen

Netzlaufwerke ausspähsicher nutzen

Kurztipp: Datentresor ohne TrueCrypt

Software

Ein Blick auf Octave 3.8

Neues von Redis

Äquivalente Windows-Programme unter Linux – Teil 5: Internet-Programme (1)

Ein Einstieg in LIRC mit inputlirc

Hardware

Im Test: PocketBook Touch 622

Community

PyLadies Vienna – Interview mit Floor Drees

Rezension: Linux-Kommandoreferenz

Rezension: Kanban in der IT

Rezension: Raspberry Pi programmieren mit Python

Magazin

Editorial

Leserbriefe

Veranstaltungen

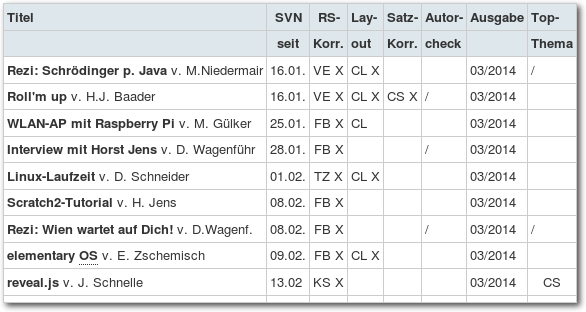

Vorschau

Konventionen

Impressum

Zum Index

freiesMagazin in Heidelberg

Jedes Jahr hält die Deutschsprachige Anwendervereinigung TeX e.V. (kurz

DANTE) eine Frühjahrs- und eine Herbsttagung ab. Dieses Jahr findet die

Frühjahrstagung [1] in

Heidelberg vom 11. bis 14. April 2014, also nächstes Wochenende statt.

Im Prinzip wäre das nichts Besonderes, wenn freiesMagazin nicht mit LaTeX gesetzt

wäre und sich Chefredakteur Dominik Wagenführ jährlich dort Tipps und Tricks

abholt, um das Magazin zu verbessern. In diesem Jahr hält er auch selbst

wieder einen Vortrag zum Thema „Registerhaltiger Satz mit LaTeX“ [2]

und zeigt, wie der Text und die Inhalte im Magazin bündig zur Grundlinie

ausgerichtet werden.

Typographie mit Type:Rider

Und weil wir gerade beim Thema sind: freiesMagazin nutzt LaTeX nicht aus

Langeweile (auch wenn man auf die Art sehr viel Zeit mit der Optimierung des

Layouts verbringen kann), sondern weil die Ausgabe optisch ansprechender als

LibreOffice oder Scribus ist. Ein Teil davon sind auch die verschiedenen

Schriften, die es gibt, und die Typographie [3] im Allgemeinen.

Wer sich in dieser Richtung etwas weiterbilden will und auch noch gerne Computerspiele mag, wird mit dem Spiel „Type:Rider“ [4] von Ex Nihilo vielleicht glücklich. Das Spiel gibt es derzeit als Aktion im Humble Bundle [5] für Linux, MacOS X, Windows und Android zum Selbstbestimmungspreis.

In Type:Rider hüpft man geschickt mit zwei Bällen durch verschiedene Level, die aber nicht aus Wiesen und Wäldern bestehen, sondern aus verschiedenen Schriften. In jedem Level gilt es alle Buchstaben der jeweiligen Schriftart einzusammeln und erhält dabei noch zahlreiche Hintergrundinformationen über den Buchdruck, die Schreibmaschine und Schriftarten jeglicher Art.

Mit circa zwei bis drei Stunden Spielzeit ist es zwar kurz, aber dennoch – vor allem für Typographen – sehr reizvoll.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Links

[1] http://www.dante.de/events/dante2014.html

[2] http://www.dante.de/events/dante2014/Programm/Vortraege.html#wagenfuehr

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Typographie

[4] http://www.bulkypix.com/game/typerider

[5] https://www.humblebundle.com/

Das Editorial kommentieren

Zum Index

von Mathias Menzer

Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der fortwährend

weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben Jahr unterstützt werden und

welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt man, wenn man den aktuellen

Entwickler-Kernel im Auge behält.

Entwicklung von Linux 3.14

Der März begann ruhig, mit einer

Entwicklerversion [1], die unter 200

Commits kam. Eine Beruhigung stellte das jedoch noch nicht dar, denn

-rc6 [2] konnte fast doppelt so viele

vorweisen. Sie fielen jedoch zumeist klein aus, zumal fast ein Zehntel der

geänderten Codezeilen auf die Umbenennung einer Datei aus der Dokumentation

entfiel. Letztlich war der größte Teil der Patches auf Fehlerkorrekturen

zurückzuführen, zu denen auch ein paar Rücknahmen vorheriger Änderungen

gehörten.

Linux 3.14-rc7 [3] konnte nun wirklich

als Wendepunkt angesehen werden, gerade einmal 163 Commits ließen Torvalds

Puls wieder ruhiger werden und ein Ende des Entwicklungszyklus in greifbare

Nähe rücken. Auch die Tatsache, dass die meisten Patches als „Fix“

gekennzeichnet waren und die übrigen in eben diese Kategorie fielen, konnte

diesen Eindruck wirksam unterstützen. Das Entfernen einer Optimierung für

Benchmarks auf einem etwa 16 Jahre alten CPU-Typ (IDT Winchip CPU) und des

ECM-Modus für USB-Netzwerkgeräte sorgten für eine leicht negative Bilanz was

die Größe der Änderungen betrifft. Dass mehr Quelltext entfernt als

hinzugefügt wird, kommt im Umfeld des Linux-Kernel nur selten vor.

Eigentlich

hatte Torvalds gehofft, auf den -rc8 [4]

verzichten zu können, ließ es das dann jedoch bleiben. Auch wenn diese Version

abermals schrumpfte, waren doch ein paar Änderungen dabei, die besser noch

eine Woche erprobt werden sollten. Dazu gehörten einige Probleme, die mittels

Trinity [5] gefunden wurden. Bei

Trinity handelt es sich um ein Testwerkzeug, das mittels

Fuzzing [6] Systemcalls zufällig aufruft

und mit ebenfalls zufälligen Eingaben versorgt. Stürzt ein Programmteil hier

ab, so weist dies darauf hin, dass ein Fehler nicht ordnungsgemäß abgefangen

wurde und im Betrieb später Probleme bereiten kann.

Ein paar Änderungen kamen noch zusammen, die noch Eingang in den 3.14er

Kernel [7] fanden, darunter Treiber für

Netzwerk-, Grafik- und Eingabegeräte. Eine weitere Änderung vereinfacht die Erkennung

doppelter Adressen in IPv6-Netzen.

Linux 3.14

Nach 70 Tagen Entwicklungszeit wurde Linux 3.14 veröffentlicht. Mit über

13.000 Commits zählt er zu den größeren Versionen aus der Reihe der

3er-Kernel. Auch was die Neuerungen betrifft, zählt 3.14 nicht zu den

Leichtgewichten.

„Deadline Scheduling“ soll die Leistung von Echtzeit-Anwendungen verbessern.

Hierbei nutzt der Scheduler, der die zur Verfügung stehende Rechenzeit des

Systems auf die einzelnen Prozesse verteilt, keine Prioritäten wie sonst

üblich. Stattdessen führt er einzelne Prozesse innerhalb vorgegebener

Intervalle für eine ebenfalls vorgegebene Zeit aus, unabhängig von der

Priorität. Die Vorgaben werden durch den jeweiligen Prozess festgelegt und

sollen so für eine Laufzeit sorgen, die sehr nahe am Bedarf von

Echtzeit-Anwendungen liegt [8].

Eine bessere Speichernutzung soll „zram“ ermöglichen. Diese Funktion stellt

Block-Geräte zur Verfügung, die den abgelegten Inhalt komprimieren. Sie kann

auch als Swap-Bereich zum Auslagern von Speicherseiten aus dem Arbeitsspeicher

dienen. Verschiedene Anwendungen greifen darauf bereits zurück, wie

beispielsweise Android 4.4, Cyanogenmod, Chrome OS oder Lubuntu. Dies ist

durchaus verzeihlich, denn zram ist nicht mehr ganz taufrisch, sondern wird

bereits seit 2010 entwickelt. Es wird nun allerdings nicht mehr als

experimentell eingestuft.

Bereits mit Linux 3.5 wurden Uprobe eingeführt, womit einige Speicher- und

Systemauswertungen für Anwendungen im Anwenderkontext ermöglicht wurden (siehe

„Der Juli im Kernelrückblick“, freiesMagazin

08/2012 [9]). Dessen Funktionen

wurden nun erweitert und stellt Entwicklern und Fehler-Jägern nun sehr

umfangreiche Daten zur Verfügung. Auch ein weiteres, noch älteres Werkzeug zur

Fehlersuche wurde überarbeitet. Der Locking Validator dient zum Aufspüren von

Problemen beim Sperren von Ressourcen gegen mehrfachen Zugriff. Bislang war er

nur im Superuser-Kontext nutzbar, nun ist die Verwendung auch im Userspace

möglich.

Der Linux-Kernel versucht mit Version 3.14 bestimmte kleine, fortlaufende Aufrufe über

Netzwerk zusammenzufassen, um weniger Pakete senden zu müssen und dadurch den

damit verbunden Overhead zu reduzieren. Diese Funktion, „Automatic Corking“

genannt, wurde durch die Einführung von TCP Small Queues in Linux 3.6 erst

möglich (siehe „Der September und der Oktober im Kernelrückblick“, freiesMagazin

11/2012 [10]), das eigentlich als

eines der Mittel zur Bekämpfung von Latenzen im Netzwerk durch

Zwischenspeicherung von Netzwerkpaketen, dem Bufferbloat, erdacht wurde.

Apropos: Auch „PIE“ (Proportional Integral controller Enhanced) zielt in

Richtung Bufferbloat. Es handelt sich um einen neuen Paket-Scheduler, der die

Latenzzeit der Netzwerkverbindung zu einer bestimmten Gegenstelle steuert. Zu

PIE existiert auch ein

Entwurf [11] der IETF (Internet

Engineering Task Force), sodass dies auch zum Standard für die

Internet-Kommunikation werden könnte.

Ein vollständige Übersicht aller Änderungen ist auch diesmal wieder unter

Kernelnewbies.org [12] in englischer

Sprache verfügbar.

AMDs Treibereien

AMD denkt scheinbar darüber nach, den Treiber für die eigenen Grafik-Chipsätze

künftig auf dem radeon-Treiber basieren zu

lassen [13].

Dies wäre insofern sinnvoll,

da dieser bereits in Linux vorhanden ist und damit eine Kompilierung während

der Installation wegfiele. Zudem tragen Entwickler von AMD sowieso bereits zum

radeon-Treiber in Linux bei, deren Arbeit somit direkt auch dem offiziellen

Treiberpaket zugute kommen würde.

Bewahrheiten sich diese Gerüchte, die Michael Larabel während der Game

Developers Conference in San Francisco aufgeschnappt hat, so könnte dieser

Schritt auch den freien radeon-Treiber weiterbringen, wenn AMD eventuell mehr

Entwickler-Kapazitäten bereitstellt.

Links

[1] https://lkml.org/lkml/2014/3/2/257

[2] https://lkml.org/lkml/2014/3/10/4

[3] https://lkml.org/lkml/2014/3/16/166

[4] https://lkml.org/lkml/2014/3/24/473

[5] http://codemonkey.org.uk/projects/trinity/

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Fuzzing

[7] https://lkml.org/lkml/2014/3/30/336

[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeit

[9] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2012-08

[10] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2012-11

[11] http://tools.ietf.org/html/draft-pan-aqm-pie-01

[12] http://kernelnewbies.org/Linux_3.14

[13] http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd_catalyst_kernel

| Autoreninformation |

| Mathias Menzer (Webseite)

behält die Entwicklung des Linux-Kernels im Blick, um über kommende Funktionen

von Linux auf dem laufenden zu bleiben und immer mit interessanten Abkürzungen

und komplizierten Begriffen dienen zu können.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Detlef Steuer

Die automatische Synchronisation von Dateisystemen über das Internet vereinfacht

viele Arbeitsabläufe. In Sachen Verschlüsselung muss man sich aber häufig auf

die Angaben der Dienste verlassen. Dieser Artikel zeigt, wie man einen Ordner

für die Verwendung mit einem Cloud-Dienst verschlüsselt und ggf. komprimiert.

Dropbox [1] war sicherlich ein großer Sprung bei der

Benutzerfreundlichkeit von Dateisystemen, die über mehrere Rechner synchron

gehalten werden sollen und müssen. Tools wie

unison [2] ermöglichten Ähnliches im

Prinzip schon lange, sind aber unzweifelhaft schwieriger einzurichten.

Den Komfort, den die automatische Synchronisation eines Laufwerks über

das Netz liefert, möchte man nicht mehr missen. Mit Grausen wird sich

mancher an das Hin- und Hertragen von USB-Sticks erinnern. Spätestens

am Tag der Präsentation bemerkte man, dass die aktuelle Version

unerreichbar auf dem Rechner, der warm und trocken zu Hause steht,

ruht.

Mittlerweile gibt es viele Alternativen für oft auch kostenlosen

Netzwerkspeicher. Allen gemeinsam ist aber, dass irgendwo ein Admin

sitzt, den man nicht kennt. Angeblich werden die Daten bei manchen

Diensten verschlüsselt abgelegt, jedoch ist es in der Regel nicht möglich, dies

zu überprüfen. Selbst wenn man die eigene Owncloud [3]

z. B. auf einem Virtual Server ablegt, ist kaum zu verifizieren, was dem Admin des

Dienstleisters möglich ist und was nicht.

Vielen war deshalb die Cloud [4] von

Anfang an suspekt, jedoch wog der Komfort die Sorge auf. Wer interessiert sich

schon für meine Daten? Heute weiß man es besser. Es wäre also schön, wenn es ein

Tool gäbe, das die Weiternutzung eines Netzwerkspeichers ermöglicht, die aber

einem neugierigen Beobachter keine weiteren Informationen liefert, als dass

überhaupt Daten vorhanden sind.

Die folgende Anleitung ermöglicht die Einrichtung eines verschlüsselten und

optional komprimierten Ordners, ab jetzt $SAFE genannt, auf einem beliebigen

Netzlaufwerk (owncloud, dropbox, boxfs, sshfs, davfs, cifs, NFS etc.). Dem

Administrator des jeweiligen Netzlaufwerks muss nicht vertraut werden. Er kann

nicht mehr erkennen, als die Zahl der Dateien und natürlich Änderungszeitpunkte

der Dateien. Soweit bekannt, ist ein Ausspähen der Inhalte momentan

unmöglich.

Bei physischem Zugriff auf den lokalen Rechner und Diebstahl des Passworts für

die Verschlüsselung bekommt ein Angreifer natürlich auch den Zugriff auf die

entfernten, verschlüsselten Daten. Auf die Sicherung der lokalen Maschine gegen

Fremdzugriffe wird im Rahmen dieses Artikels aber nicht eingegangen.

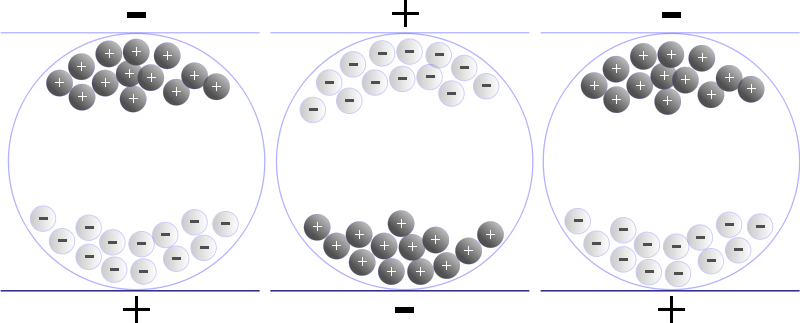

Das hier vorgestellte Mittel der Wahl für sichere Netzwerklaufwerke ist

FUSE [5], das Kernelmodul für ein „filesystem in

userspace“. Durch geschicktes Hintereinanderschachteln von zwei Dateisystemen

für dieses Framework, nämlich encfs [6] und

fusecompress [7] kann ohne großen

Komfortverlust jeder Netzwerkspeicher ausspähsicher genutzt werden.

Die Ausgangssituation

Der Benutzer hat ein Netzwerklaufwerk unter $NETZPFAD, z. B. ~/owncloud,

eingehängt. Der komplette Dateibaum unterhalb von $NETZPFAD/ wird

automatisch über das Netz synchronisiert.

Selbstverständlich lässt sich diese Anleitung auch nutzen, um z. B. ein

verschlüsseltes Backup auf einer externen Platte anzulegen oder einen Teil des

lokalen Dateibaums auch für den lokalen Administrator zumindest dann unlesbar zu

machen, wenn man selbst aktuell nicht angemeldet ist, der Fokus liegt aber auf

der Arbeit im Netz.

Am besten werden die genannten Pakete fuse (filesystem in userspace), encfs

(encrypted filesystem) und fusecompress (fuse + compress) über den Paketmanager

der jeweiligen Distribution installiert. Eine Bemerkung ist zu fusecompress nötig: Dieses

Paket ist in zwei Zweigen im Netz zu finden. Einmal in Version 0.9x und einmal

in Version 1.9x. Die funktionierende Version ist überraschend die Version 0.9x,

da der ursprüngliche Autor anscheinend irgendwann die Lust verloren hat, die

1.9x zu debuggen. Bei manchen Distributionen muss der Benutzer noch der

Nutzergruppe fuse hinzugefügt werden, bevor er fuse nutzen kann.

Weniger überraschend liefert encfs den Layer, der die Verschlüsselung

übernimmt, und fusecompress den Layer, der die Kompression übernimmt. Beim

Zusammenspiel ist darauf zu achten, dass zunächst komprimiert, dann

verschlüsselt wird. encfs verzichtet im Gegensatz zu vielen anderen

Verschlüsselungskonzepten auf eine vorgeschaltete Kompression. In den

Standardeinstellungen könnte ein übel gesonnener Admin so als

zusätzliche Information die Dateigröße jeder Datei sehr genau

ablesen. Eine vorangestellte Kompression verhindert dies

offensichtlich. Würde man die Reihenfolge ändern, so sollte die

Kompression praktisch ohne Effekt bleiben, denn bereits verschlüsselte

Daten sollten prinzipiell schlecht zu komprimieren sein.

Da es in dieser Anleitung insbesondere um Netzlaufwerke geht, ist der

Lese-/Schreibzugriff auf das Netzlaufwerk der engste Flaschenhals, so

dass die Kompression trotz erhöhter CPU-Last den Durchsatz erhöhen

kann. Für lokale Laufwerke kann eine andere Parameterwahl sinnvoll sein.

Wenn man auf die Daten auch vom Smartphone zugreifen möchte, empfiehlt es sich,

auf die Kompression zu verzichten. Für Android gibt es zwar Apps, die auf

encfs-verschlüsselte Verzeichnisse zugreifen können, soweit bekannt ist aber

kein Zugriff auf komprimierte Verzeichnisse möglich. Ähnliches gilt auch, wenn ein

verschlüsseltes Verzeichnis von anderen Betriebssystemen aus genutzt werden soll.

encfs gibt es auch für Windows und MacOS. Nach meinem Wissen ist aber das

Hintereinanderschalten der Werkzeuge nicht so möglich wie unter Linux.

Vorarbeiten

Am Anfang steht das Backup. Wer die einzige Kopie seiner

lebenswichtigen Daten zum Ausprobieren nutzt, soll sich bitte hinterher

nicht wundern!

Natürlich müssen einige Vorüberlegungen angestellt werden, um

möglichst einfach mit diesen Werkzeugen sein Ziel zu erreichen.

Das Dateisystem muss die passenden Einhängepunkte enthalten und die

Verschlüsselung muss zunächst einmal initialisiert werden. Die

Kompression kann mit einigen Parametern auf die persönliche Anwendung

eingestellt werden.

Filesystem Layout

Um die Dateisysteme wie gewünscht zu nutzen, sind drei Verzeichnisse nötig:

$PLAIN, $COMPRESSED und $SAFE.

Von diesen drei Verzeichnissen soll lediglich $SAFE auf dem

Netzlaufwerk liegen. Dieses Verzeichnis wird synchronisiert und dort

landen die komprimierten und verschlüsselten Daten, die jeder gern

sehen darf. Wenn sich der Benutzer abgemeldet hat und die Dateisysteme

ausgehängt sind, enthält lediglich das Verzeichnis $SAFE Daten! Die

beiden anderen Verzeichnisse beinhalten nur intermediäre Daten, die nur

solange Gültigkeit behalten, wie die Verzeichnisse eingehängt sind.

$PLAIN ist das Verzeichnis, aus dem gelesen und in das geschrieben

werden kann, wenn die Verzeichnisse gemountet sind. Ein sinnvoller Ort

im Dateisystem kann zum Beispiel ~/Dokumente/Klartext sein. Für den

Benutzer sieht es während der Arbeit exakt so aus, wie jedes andere

Verzeichnis. Sowohl Kompression als auch Verschlüsselung geschehen im

Betrieb komplett transparent. Solange die verschlüsselten

Verzeichnisse nicht eingehängt werden, ist $PLAIN ein gewöhnliches

leeres Verzeichnis.

$COMPRESSED ist das Verzeichnis, in das von fusecompress automatisch

komprimierte Kopien der Dateien aus $PLAIN angelegt werden. Zugleich

nimmt dann encfs diesen Ordner als Ausgangsordner der

Kompression. Eine vernünftige Lösung ist, $COMPRESSED als versteckten

Ordner in $HOME, z. B. ~/.compressed_files, anzulegen, da mit den

Dateien dort nicht interaktiv gearbeitet wird. Alle Dateien in

$COMPRESSED werden transparent nach $NETZPFAD/$SAFE verschlüsselt.

Ein typisches Setup mit dem Netzordner ~/owncloud könnte somit wie folgt aussehen:

$ $NETZPFAD=~/owncloud

$ $PLAIN=~/Dokumente/Klartext

$ $COMPRESSED=~/.compressed_files

$ $SAFE=$NETZPFAD/Kauderwelsch

$ mkdir $PLAIN $COMPRESSED $SAFE

Es ist wichtig, dass die Pfade als absolute Pfade angegeben werden,

ansonsten verweigern fuse-Dateisysteme den Dienst.

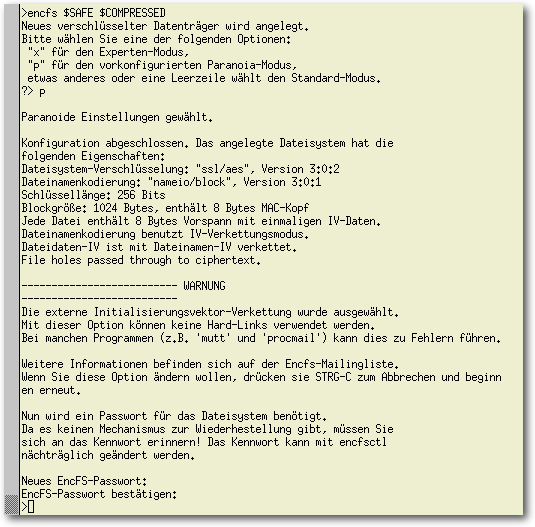

Initialisierung der Verschlüsselung

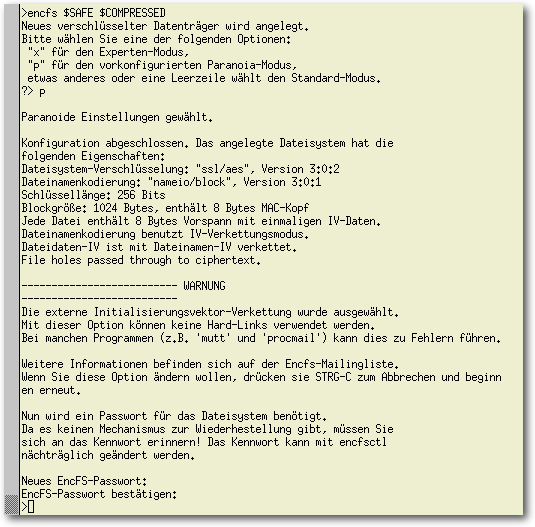

Im nächsten Schritt muss die Verschlüsselung eingerichtet werden:

$ encfs $SAFE $COMPRESSED

encfs konfrontiert den Nutzer nun mit der Wahl der

Verschlüsselungsparameter.

Sinnvollerweise, wenn man nicht tief in den aktuellen Entwicklungen

der Kryptotools steckt, wählt man hier p und verlässt sich auf

die Voreinstellungen der Entwickler für den sogenannten Paranoia-Modus.

Welche Parameter hiermit im Detail gewählt sind, teilt encfs nun

freundlicherweise mit und fragt nach einem Passwort für das

verschlüsselte Dateisystem.

Der Hinweis in der Ausgabe von encfs ist ernst zu nehmen: Niemand wird

Zugriff auf Daten bekommen, wenn das Passwort vergessen wurde. Das ist ja

schließlich Sinn und Zweck der Veranstaltung… Wie üblich fragt

encfs noch einmal nach dem Passwort, um Vertipper abzufangen.

Bei der Einrichtung der Verschlüsselung wählt man sinnvollerweise den voreingestellten Paranoia-Modus.

Je nach Rechner und aktueller Last entsteht an dieser Stelle eine

mehrsekündige Pause, in der encfs die Verschlüsselung initialisiert.

Eine relativ häufige Situation, in der die Standardoptionen nicht

ausreichen, ist das Anlegen auf einem Dateisystem, das nicht sensitiv

gegenüber

Groß- und Kleinschreibung ist. Der Lesetipp im Fazit

diskutiert diesen Fall.

Hat alles geklappt, enthält ein Aufruf von mount nun eine Zeile für das

neue, verschlüsselte Verzeichnis:

$ mount

encfs on $COMPRESSED type fuse.encfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100,default_permissions)

Schaut man in das Verzeichnis $SAFE, so befindet sich

dort die versteckte Datei .encfs6.xml, welche unter anderem den

Hashwert des gewählten Passworts enthält. Soweit bekannt reicht dies

nicht für einen Angriff auf den Klartext der Dateien. Wer will,

der kann diese Datei aber auch in einem anderen

Verzeichnis außerhalb der Cloud ablegen. Sie muss dann natürlich über

einen anderen Kanal auf allen Rechnern verfügbar gemacht werden, die

auf $SAFE zugreifen sollen.

In diesem Tutorium bleibt sie, wo sie ist, und liegt auf

dem Netzlaufwerk, ist also vom Cloud-Admin potenziell lesbar.

Welche Attacken auf die verschlüsselten Daten im Detail durch encfs verhindert

werden, diskutiert dessen Manpage ausführlich.

Einhängen des verschlüsselten Verzeichnisses

Bei späteren Aufrufen muss man das Passwort jeweils an der

Kommandozeile eingeben, wenn man den Mountbefehl

encfs $SAFE $COMPRESSED

aufruft. Um mittels Skripten diesen Prozess zu automatisieren, kann man encfs

auch das Passwort übergeben. Der Aufruf lautet dann z. B.

$ echo "GeheimesPasswort" | encfs -S $SAFE $COMPRESSED

Hier kommt zum Tragen, was weiter oben erwähnt wurde. Wenn man den

Komfort und die kleinere Fehlerwahrscheinlichkeit bei Nutzung eines

Skripts in Anspruch nimmt, wird der Zugriff auf die lokale Maschine

gleichzeitig den Zugriff auf die entfernten Daten erlauben. Hier muss

jeder selbst abwägen, welches Szenario ihm bei der Sicherung der Daten

vorschwebt.

Kompressionseinstellung

Mittels der Eingabe von

$ fusecompress $COMPRESSED $PLAIN

wird nun auch noch die Kompression mit den Standardeinstellungen von

fusecompress in Betrieb genommen. Die Standardeinstellungen sind in vielen Fällen

bereits gut genug. Wenn allerdings auf ein langsames Medium zugegriffen wird - und

jedes Netzlaufwerk ist ein langsames Medium - dann kann es sich in höherer

Arbeitsgeschwindigkeit auszahlen, wenn man eine stärkere Kompression wählt.

Eine stärkere Kompression um den Preis von erhöhter CPU-Last erhält man mit

einem Einbinden mittels des alternativen Kommandos

$ fusecompress -c lzma -l 4 $COMPRESSED $PLAIN

Wie man sieht, setzt -c den Kompressionsalgorithmus und -l

die Kompressionsstufe. Höhere Stufen als vier für lzma zu wählen,

senkt die Arbeitsgeschwindigkeit meist zu stark, um noch insgesamt zu

profitieren.

Nutzung auf der ersten Maschine

Nachdem die Vorarbeiten abgeschlossen sind, kann man anfangen den

$SAFE zu nutzen! Ein Aufruf von

mount

sollte Zeilen ähnlich den

folgenden enthalten (natürlich mit den Pfaden anstelle der Variablen):

$ mount

encfs on $SAFE type fuse.encfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100,default_permissions)

fusecompress on $PLAIN type fuse.fusecompress (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100,default_permissions)

Die Verzeichnisse sind leer bis auf eine Konfigurationsdatei, wie leicht zu

überprüfen ist:

$ ls -laR $PLAIN $COMPRESSED $SAFE

Im Verzeichnis $PLAIN kann man nun ganz normal arbeiten, z. B. den

berühmten Essay von RMS [8] herunterladen:

$ cd $PLAIN

$ wget http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html

Das Dateisystem sieht dann aus wie folgt.

In $PLAIN liegt das Original wie heruntergeladen:

28042 30. Jan 17:48 right-to-read.html

In $COMPRESSED eine komprimierte Kopie:

15685 30. Jan 17:48 right-to-read.html

In $SAFE die komprimierte Kopie zusätzlich verschlüsselt:

1090 30. Jan 16:56 .encfs6.xml

15821 30. Jan 17:48 pL6Oqj-9lY9uDSmuSuyenzNQ2EetcrSJ1,Xnkzhe-4R9V1

Ein Angreifer in der Cloud sieht diese letzte Datei. Er wird daraus keine

Schlüsse außer dem ziehen können, dass eine Verschlüsselung genutzt wird.

Aushängen der Verzeichnisse

Ist man fertig mit der Arbeit, kann man die Verzeichnisse mit

$ fusermount -u $PLAIN

$ fusermount -u $COMPRESSED

wieder aushängen. Die Reihenfolge ist natürlich wichtig!

Man sollte es auch nicht vergessen, denn sonst sind ja noch lesbare

Versionen der Dateien im System.

Schaut man nach dem Aushängen ein weiteres Mal in die Verzeichnisse, so

sieht man, dass $PLAIN und $COMPRESSED leer sind und nur $SAFE

eine verschlüsselte Kopie der Datei enthält.

Zugriff von einer anderen Maschine

Auf weiteren Maschinen kann man nun exakt so vorgehen wie auf dem

Hauptrechner, um auch von dort den $SAFE zu nutzen.

Es müssen Verzeichnisse für $PLAIN und $COMPRESSED auf

der jeweiligen Maschine angelegt werden, die konkreten Namen dürfen

natürlich abweichen, $SAFE muss auf den entsprechenden Ordner auf dem

Netzlaufwerk gerichtet werden und schon kann man mit den identischen

Befehlen

$ encfs $SAFE $COMPRESSED

$ fusecompress $COMPRESSED $PLAIN

den Netzwerkordner auf einem Remoterechner ebenfalls lesen.

Hat man die Parameter für fusecompress abweichend vom Standard

gewählt, sind diese natürlich passend anzugeben.

Sinnvollerweise erstellt man sich kleine Skripte, um das Ein- und

Aushängen zu automatisieren und Benutzerfehler zu vermeiden.

Fazit und Leseempfehlungen

Mit dem FUSE-Framework und den beiden Dateisystemen encfs und fusecompress

lässt sich leicht ein ausspähsicheres Netzlaufwerk einrichten. Sinnvollerweise

automatisiert man das Ein- und Aushängen mit kleinen Skripten. Es ist mittels

des Pakets libpam-encfs [9] auch

möglich, die verschlüsselten Verzeichnisse gleich bei der Anmeldung einzuhängen.

Im Netz findet sich auch ein weit umfangreicheres

Tutorial [10]

für encfs.

Folgt man dieser Anleitung, kann endlich wieder ohne schlechtes Gefühl

der Komfort genutzt werden, den die modernen Netzwerkdienste

bieten. Ein potenzieller Angreifer kann die Dateien nun zwar noch

sehen, aber nichts mehr aus ihnen erkennen. Sie sind „hidden in plain

sight“.

Links

[1] https://www.dropbox.com/

[2] http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/unison/

[3] http://www.owncloud.org

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud-Computing

[5] http://fuse.sourceforge.net/

[6] http://www.arg0.net/encfs

[7] https://code.google.com/p/fusecompress/

[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman

[9] https://code.google.com/p/pam-encfs/

[10] http://www.ict.griffith.edu.au/anthony/info/crypto/encfs.hints

| Autoreninformation |

| Detlef Steuer

ist promovierter Statistiker und nutzt Linux seit der

grauen Vorzeit. Die erste Kernelversion auf einem eigenen Rechner war

0.96a4. Zur Zeit arbeitet er an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Bodo P. Schmitz

Auch wenn TrueCrypt derzeit wohl als

vertrauenswürdig gelten darf [1],

so bietet es sich an, eine Verschlüsselung mit Bordmitteln umzusetzen, um

Passwörter, Zugangsdaten oder sonstige Daten sicher aufzubewahren und

zu transportieren.

Ein möglicher Weg wäre das dateibasierte

EncFS. Eine leicht zu „transportierende“ Möglichkeit ohne

dessen Nachteile einer ordnerbasierten Verschlüsselung bietet sich mit

dm-crypt an, da dieses nicht nur Partitionen, sondern auch Container-Dateien

verschlüsseln kann – allerdings benötigt man dazu root-Rechte!

Zunächst erzeugt man einen Container von z. B. 10MB

Größe.

# dd if=/dev/zero bs=10M count=1 of=/Pfad/zu/container.crypt

Da dm-crypt nicht das Konzept der

„Glaubhaften Abstreitbarkeit“ [2]

unterstützt, bietet sich alternativ die Wahl eines unverfänglichen Namens wie

z. B. urlaub.jpg an.

Der Container wird dann verschlüsselt:

# cryptsetup luksFormat -c aes-xts-plain64 -s 512 /Pfad/zu/container.crypt

Wie üblich muss die folgende Frage mit großgeschriebenem YES quittiert werden.

Danach folgt zur Sicherheit die doppelte Eingabe der Passphrase.

Dann wird der Container geöffnet:

# cryptsetup luksOpen /Pfad/zu/container.crypt crypt

Anschließend wird der Container mit einem Dateisystem formatiert:

# mkfs.ext4 /dev/mapper/crypt

Es muss natürlich ein Mountpunkt für den Container existieren – diesen ggf.

vorher mit

# mkdir /media/crypt

anlegen. Damit der nicht-privilegierte Benutzer auf den Container zugreifen kann,

sind noch die Zugriffsrechte entsprechend anzupassen:

# chown Name:Gruppe /media/crypt/

Die User-ID (uid) und Group-ID (gid) können mit dem Befehl

id abgefragt werden. Der Container kann danach eingebunden werden:

# mount /dev/mapper/crypt /media/crypt

Anschließend kann der Container (auch als nicht-privilegierter Benutzer)

beschrieben werden.

Ausgehängt wird er mit:

# umount /media/crypt/

Abschließend wird der Container geschlossen:

# cryptsetup luksClose crypt

Ein Vorteil dieser Methode ist, dass die verschlüsselte Containerdatei

container.crypt bequem und sicher selbst über einen unverschlüsselten USB-Stick

oder das unsichere Internet auf andere Computer übertragen werden kann –

vorausgesetzt, die eingesetzten Rechner können mit dm-crypt und dem Dateisystem

des verschlüsselten Containers umgehen.

Links

[1] http://heise.de/-2035104

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Glaubhafte_Abstreitbarkeit

| Autoreninformation |

| Bodo P. Schmitz (Webseite)

hat in den letzten zehn Jahren rund 200 Installationen verschiedener

Distributionen durchgeführt.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Jens Dörpinghaus

Octave [1] ist, wie der proprietäre

Platzhirsch Matlab [2], ein

umfangreiches Programmpaket, das zur Lösung numerischer Probleme genutzt

werden kann. Aufgrund der vielen möglichen Erweiterungen werden diese

Programme aber auch oft für weniger direkt mathematische Anwendungsfälle

genutzt.

Dabei kann sowohl Matlab als auch Octave zum einen mehr oder weniger

interaktiv, durch eine Art Kommandozeile oder durch Elemente mit grafischer

Oberfläche genutzt werden. Zum anderen kann in einer an die normale

mathematische Notation angelehnten Sprache auch programmiert werden.

Ursprünglich waren beide Programme zur Lösung von mathematischen Problemen

der Numerik in matrix- oder vektororientierter Schreibweise gedacht, haben

sich aber inzwischen – nicht zuletzt durch die große Anzahl an Erweiterungen

– zu Rundumlösungen für technisch-wissenschaftliche bis statistische

Probleme gemausert. So erklärt sich die große Verbreitung an Universitäten,

Hochschulen und in der Forschung.

Zu Matlab ist Octave weitestgehend kompatibel, allerdings gibt es bis zur

zukünftigen Version 4.0 keine eigene grafische Benutzeroberfläche. Da dies

von vielen Nutzern als besonders wichtiger Punkt betrachtet wird, wurde mit

deren Entwicklung begonnen. In der Ende letzten Jahres erschienenen Version

3.8.0 gibt es nun optional

eine – noch nicht ganz fertige – Version dieser

Oberfläche.

Nachdem kurz die Installation der neuen Version skizziert wird, soll die

neue Oberfläche zusammen

mit anderen Neuerungen vorgestellt werden. Danach

gibt es noch ein paar Vergleiche mit Matlab, die insbesondere im

wissenschaftlichen Umfeld interessant sein können: wie beide mit Toolboxen

und Erweiterungen umgehen, wie parallele

Programmieransätze implementiert

werden können und weitere Aspekte, die sich auf die

Ausführungsgeschwindigkeit auswirken.

Installation

Ist die aktuelle Version von Octave nicht in der Paketverwaltung der

jeweiligen Distribution vorhanden, so kann sie sehr einfach von Hand

kompiliert werden. Für Debian, RedHat-basierende und einige andere

Distributionen finden sich die zu installierenden Pakete im

Octave-Wiki [3]. Die

Installation in der Konsole läuft im Wesentlichen mit diesen Schritten ab:

Zunächst muss der aktuelle Quellcode vom

FTP-Server [4] heruntergeladen werden. Alternativ

kann man auch wget benutzen (hier beispielhaft an der aktuellen Version

3.8.0):

$ wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/octave/octave-3.8.0.tar.gz

Anschließend wird diese Datei entpackt und in das entpackte Verzeichnis gewechselt

$ tar -xzf octave-3.8.0.tar.gz

$ cd octave-3.8.0

Nun kann ./configure aufgerufen werden. Sollen alle Schritte als Benutzer

ohne Administrationsrechte ausgeführt werden, kann mit

$ ./configure --prefix=~/octave

das Installationsverzeichnis, hier als Beispiel ~/octave übergeben werden.

Nun sollte man auf die Ausgabe achten, denn am Ende wird eine Liste von für

bestimmte Anwendungsteile fehlenden Abhängigkeiten geliefert. Viele sind

eventuell nicht relevant, aber eine komplett fehlende GUI oder ein fehlender

Editor würden sofort auffallen. Ein Fehlen der Qscintilla-Entwicklungspakete

würde beispielsweise mit

configure: WARNING: Qscintilla library not found -- disabling built-in GUI editor

ausgegeben werden. Abzuschließen ist die Installation mit

$ make

$ make install

Den letzten Befehl muss man mit Root-Rechten nutzen, wenn man nicht ins

eigene Benutzerverzeichnis installiert.

Ein bisschen Geduld muss man dabei mitbringen.

Lief aber alles fehlerlos

durch, kann als normaler Nutzer die neue grafische Oberfläche mit

$ octace --force-gui

gestartet werden.

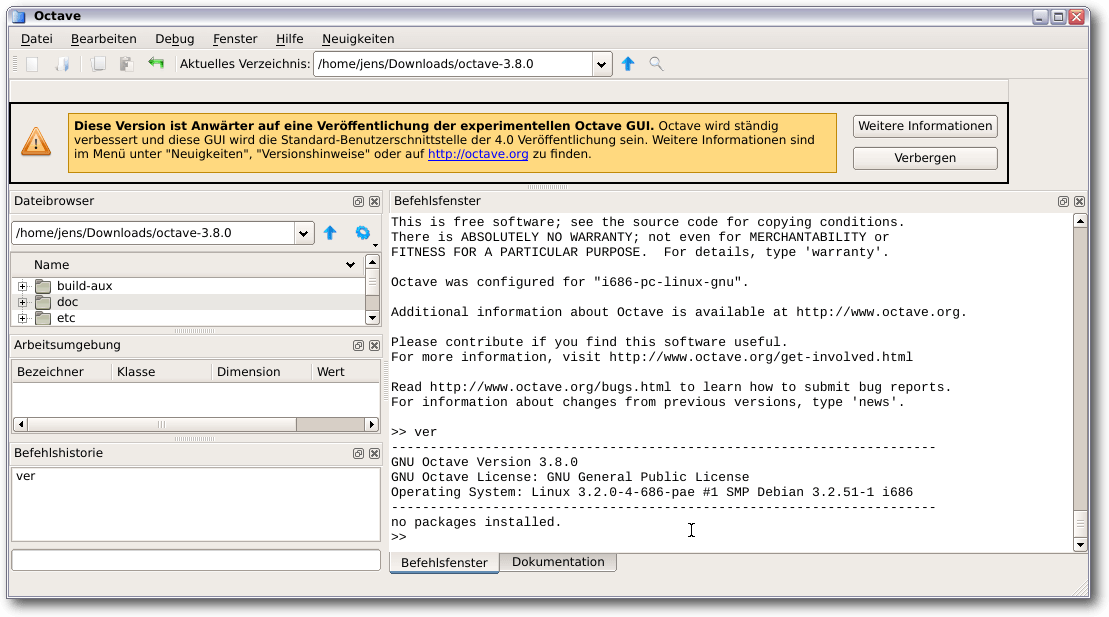

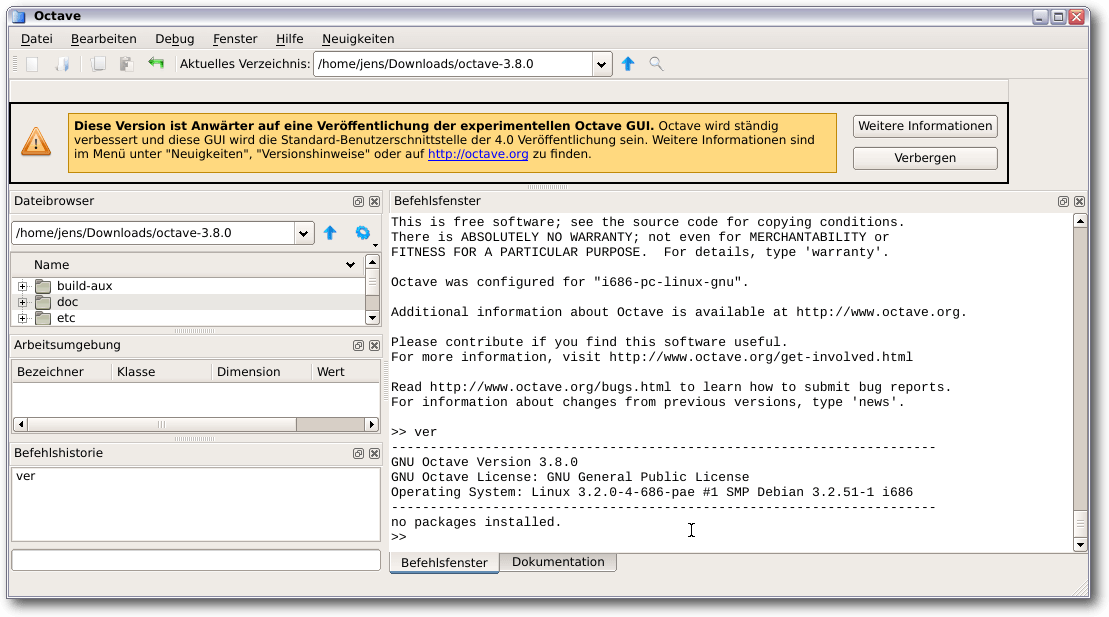

Neuerungen

Beim ersten Start bekommt man noch eine schöne große Warnmeldung, dass es

sich um eine experimentelle GUI handelt, vorgesetzt. Die neue

Oberfläche von Octave wirkt sonst sehr aufgeräumt und

schlicht. Alle wichtigen – und aus Matlab bekannten – Dinge stehen zur

Verfügung: ein Dateibrowser, die Befehlshistorie und die Arbeitsumgebung.

Matlab-Nutzer vermissen u. U. aber die Farbigkeit und Weite der

Matlab-GUI.

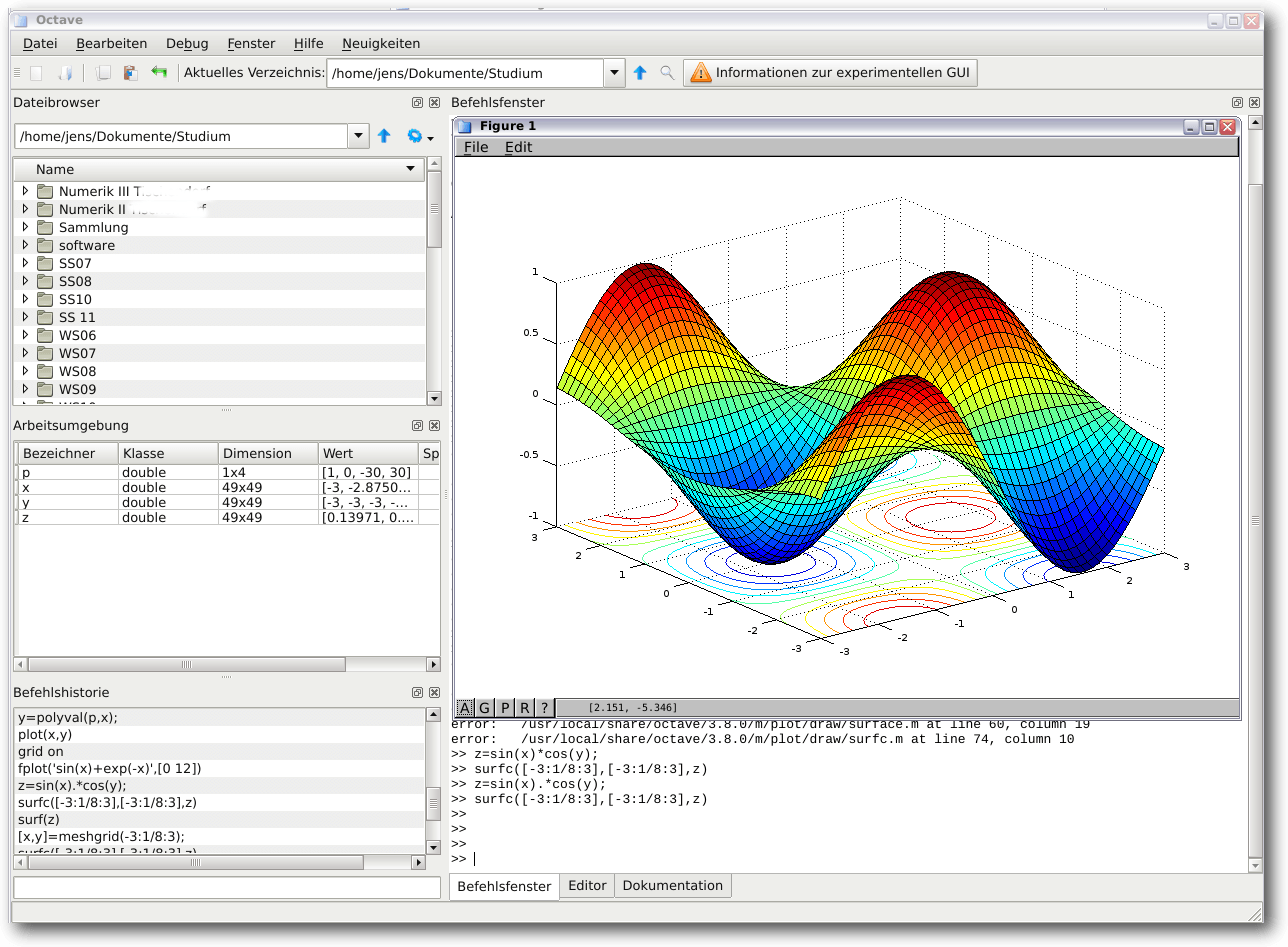

Octave beim ersten Start.

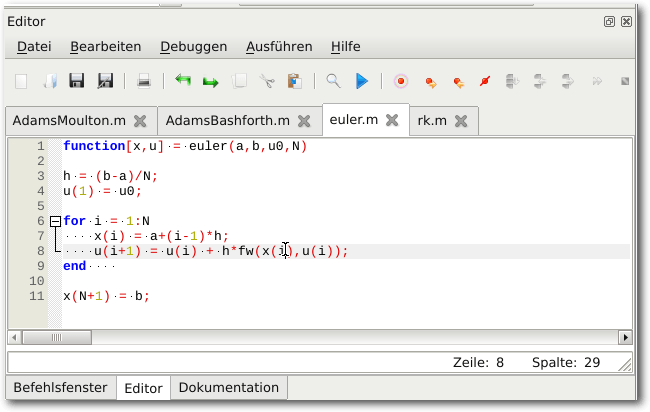

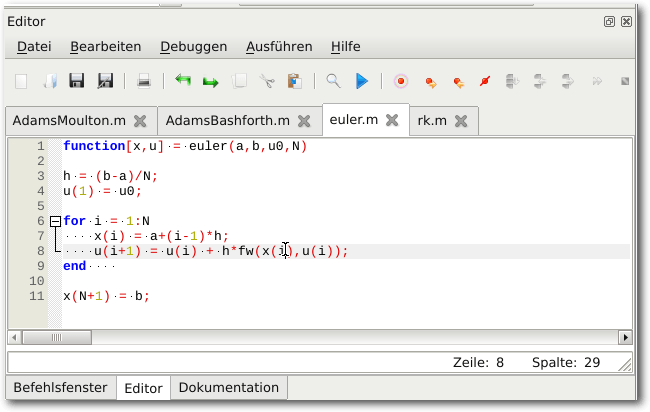

Auch wenn Octave von Haus aus die Möglichkeit gibt, die Dateien mit einem

externen Editor zu bearbeiten, so macht der Editor doch schon einen soliden

Eindruck. Was allerdings sehr verwirrt, ist die Tatsache, dass er eine

eigene Tableiste am oberen Rand mitbringt

– was schon die zweite Tableiste ist.

Der neue Editor der Octave-GUI.

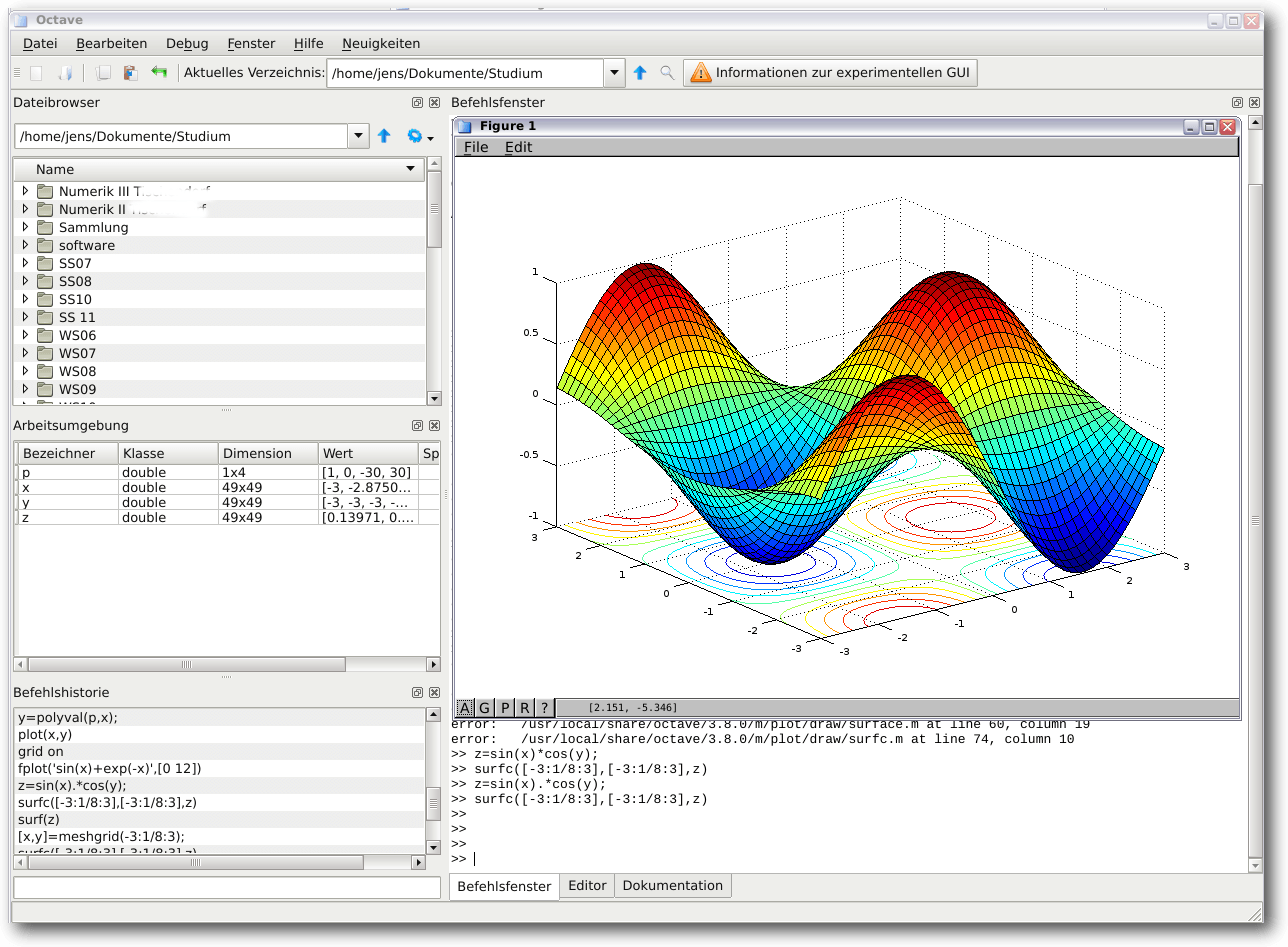

In den vorherigen Versionen benutzte Octave noch

gnuplot [5] für Grafiken, nun wird standardmäßig

OpenGL verwendet. gnuplot steht aber immer noch optional zur Verfügung.

Ein Funktionsgraph mit OpenGL.

Weitere Neuerungen sind neben vielen internen Änderungen und Bugfixes auch eine

größere Matlab-Kompatibilität, Exceptions mit Namen und ein TeX-Interpreter.

Außerdem ist das Java-Paket, das es erlaubt, Java-Klassen direkt aus Octave

anzusprechen, nun Bestandteil von Octave.

JIT-Compiler und Compiler: Ausführungsgeschwindigkeit

Matlab hat einen eingebauten JIT-Compiler

(Just-In-Time [6]), der

in manchen Fällen zu einer signifikant höheren Geschwindigkeit führt. Dabei

wird Quellcode zur Laufzeit in Maschinencode übersetzt. Octave kann in

solchen Fällen nur durch eine geschickte vektororientierte Programmierung

beschleunigt werden.

Ein JIT-Compiler ist allerdings experimentell schon vorhanden und kann

getestet

werden [7]. Wie groß im Extremfall der Geschwindigkeitsverlust sein kann, wird in

einem Blogbeitrag aus dem Jahre 2011

beschrieben [8].

Ein Manko in Octave ist auch der fehlende Compiler, um ausführbare Dateien

zu erstellen. Oft wird dieser genutzt, um Matlab-Programme

entweder zu verteilen oder parallel auszuführen, was sonst eine große Anzahl

an Lizenzen kosten würde. In beiden Fällen kann aber, sofern die

Geschwindigkeit passt, getrost auf das Kompilieren verzichtet werden – denn

Octave ist eben freie Software.

Erweiterungen und Toolboxen

Von Matlab kennt man den Begriff der „Toolbox“, der sich primär auf

optionale, oft sehr kostenintensive Erweiterungen von Mathworks selber

bezieht. Der Begriff wurde aber auch auf weitere, teils freie Erweiterungen

wie die Psychophysics-Toolbox [9] übertragen.

Unter Octave werden solche Erweiterungen als „Package“ bezeichnet und stehen

reichlich zur Verfügung.

Nicht für alle Toolboxen stehen unter Octave gleichwertige Packages zur

Verfügung, als Beispiel sei zum einen die Signal-Processing-Toolbox genannt,

deren Äquivalent, dem Signal-Package, einige Funktionen fehlen, und zum

anderen die Curve-Fitting-Toolbox, die in der Octave-Welt völlig fehlt.

Inwieweit die fehlenden Funktionen relevant sind bzw. etwaige

Inkompatibilitäten wichtig sind, muss im Einzelfall geprüft werden.

Die Installation erfolgt in Matlab in aller Regel über ein

Installationsprogramm (Toolboxen von Mathwork) oder durch simples Entpacken

und Hinzufügen zu den Pfaddefinitionen.

Letzteres funktioniert unter Octave auch, allerdings gibt es einen

wesentlich komfortableren Weg Erweiterungen zu installieren, denn Octave

besitzt ein komplettes „package system“. Dieses funktioniert ganz ähnlich

wie in der Statistiksoftware R, kann einfach auf der Kommandozeile

aufgerufen werden und bezieht – zumindest bei den Paketen, die in

Octave-Forge [10] vorhanden sind – die Daten

automatisch.

Parallele Programmierung

Eines der Bereiche, in denen Matlab in den letzten Jahren enorme

Vereinfachungen gebracht hat, ist der der parallelen Programmierung. Dabei

kann grundsätzlich zwischen Shared Memory (also z. B. das Nutzen von mehreren

CPUs auf einem Rechner) und Distributed Memory (etwa in einem Cluster)

unterschieden werden.

Beides kann in Matlab mit demselben Quellcode

programmiert werden, man nutzt dazu entweder ein lokales Profil (mit maximal

12 CPUs) oder ein Profil, dass einen Distributed Computing Server anspricht.

Für letzteres sind nicht gerade preiswerte Lizenzen zusätzlich zu erwerben.

Matlab bietet spezielle parallele Blöcke, etwa beispielsweise parfor für

eine parallel auszuführende for-Schleife und führt einige Funktionen

automatisch parallel aus.

Dieser Weg bleibt den Octave-Nutzern verschlossen. Allerdings gibt es mit

Paketen aus Octave-Forge die Möglichkeit MPI zu benutzen oder Funktionen auf

mehreren Prozessoren mit der Funktion parcellfun lokal

auszuführen [11].

Eine der wohl gängigsten Arten der Parallelisierung ist das simple parallele

Ausführen

derselben Anwendung, etwa wenn verschiedene Auswertungen

auf unterschiedlichen Daten laufen müssen. Hier kann Matlab genauso wie

Octave ohne GUI ausgeführt werden, wobei bei Matlab für jede Instanz wieder

eine Lizenz vorhanden sein muss.

Fazit

Mit der neuen GUI macht Octave sicherlich vielen Menschen den Umstieg

leichter, die bisher Matlab die Treue gehalten haben, aber z. B. wegen der

Lizenzpolitik von Mathworks nach Alternativen suchen. Octave ist anders als

Matlab und eine Umstellung ist in beide Richtungen nötig. Einige Anwender

werden sicherlich diverse Toolboxen vermissen, aber für die allermeisten

Anwendungsfälle ist Octave eine mehr als ausreichende Alternative.

Für diejenigen, die Octave sowieso schon seit vielen Jahren

nutzen, gibt es nun eine

aufgeräumte grafische Oberfläche, die einem das Arbeiten versüßt.

Links

[1] https://www.gnu.org/software/octave/

[2] http://www.mathworks.com/products/matlab/

[3] http://wiki.octave.org/Octave_for_GNU/Linux

[4] ftp://ftp.gnu.org/gnu/octave/

[5] http://www.gnuplot.info/

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Just-in-time-Kompilierung

[7] http://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/JIT-Compiler.html

[8] http://thatcadguy.blogspot.de/2011/01/mathworks-matlab-vs-gnu-octave.html

[9] http://psychtoolbox.org/

[10] http://octave.sourceforge.net/

[11] http://octave.sourceforge.net/parallel/

| Autoreninformation |

| Jens Dörpinghaus

arbeitet seit vielen Jahren mit Matlab und Octave. Da er privat

ausschließlich freie Software einsetzt, verfolgt er die Entwicklung von

Octave gespannt.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Jochen Schnelle

In freiesMagazin

09/2012 [1] gab es einen

ausführlichen Artikel über Redis, ein performantes Key-Value-Store.

Behandelt wurde dort die damals aktuelle Version 2.4.15. Inzwischen ist

Redis bei Version 2.8 angekommen. Dieser Artikel beschreibt einige Neuerungen

der Versionen 2.6 und 2.8

Inhaltlich ist der in der Einleitung genannten Artikel immer noch gültig, in

den neueren Versionen wurden „nur“ Ergänzungen und Erweiterungen

vorgenommen. Auch die Installation funktioniert noch genauso wie seinerzeit

beschrieben.

Hinweis: Dieser Artikel wurde auf Basis von Redis 2.8.5 geschrieben. Der

Redis-Prompt in diesem Artikel ist 127.0.0.1:6379> und muss nicht

eingegeben werden

Neuer Befehl: SCAN

Mit SCAN (und den eng verwandten Befehlen HSCAN, SSCAN und

ZSCAN) kann Redis ab Version 2.8 über Schlüssel bzw. Hashes, Sets und

Sorted Sets iterieren. Zurückgeliefert wird dann ein Teil oder – bei kurzen

Datensätzen – alle Daten.

Dazu ein Beispiel für Sets. Zuerst wird ein Set namens testset angelegt

und dann darüber iteriert:

127.0.0.1:6379> SADD testset foo bar spam egg

(integer) 4

127.0.0.1:6379> SSCAN testset 0

1) "0"

2) 1) "egg"

2) "bar"

3) "foo"

4) "spam"

Die 0 am Ende des Befehlsaufrufs von SSCAN dient zur Definition des

Startpunkts. Bei der ersten Iteration muss hier eine Null angegeben werden.

Da das Set sehr kurz ist, werden alle Daten auf einmal zurückgeliefert. Die

Ausgabe 1) "0" signalisiert, dass die Iteration abgeschlossen ist. Würde

hier z. B. eine "5" stehen, so sind noch Daten vorhanden und die zweite

Iteration würde mit den Befehl

127.0.0.1:6379> SSCAN testset 5

gestartet. Wie viele Elemente der SCAN-Befehl zurückliefert, ist nicht

genau festgelegt, dies entscheidet der Datenbankserver selber. Liegen nur

wenige Daten vor – wie im obigen Beispiel – dann werden in der Regel alle

Daten zurückgeliefert. Weitere Information rund um SCAN sind in der

Dokumentation zu finden [2].

Neue Zähler auch für Fließkommazahlen

Seit der ersten stabilen Version von Redis kann die Datenbank Integer-Werte

erhöhen oder reduzieren, wie im ersten Artikel zu Redis

beschrieben [1].

Ab der Version 2.6 funktioniert das auch mit Werten, welche Fließkommazahlen

(„Float“) sind, also eine Zahl mit Nachkommastellen darstellen. Dies ist

sowohl für einfache Schlüssel-Werte-Paare möglich als auch für Zahlen,

welche in einem Hash gespeichert sind:

127.0.0.1:6379> SET zahl "5.5"

OK

127.0.0.1:6379> INCRBYFLOAT zahl "0.5"

"6"

127.0.0.1:6379> INCRBYFLOAT zahl "0.5"

"6.5"

127.0.0.1:6379> HSET testhash zahl "1.1"

(integer) 1

127.0.0.1:6379> HINCRBYFLOAT testhash zahl "0.6"

"1.7"

Es gibt übrigens keinen expliziten Befehl zum Reduzieren einer Zahl vom Typ

„Float“. Es können aber negative Werte bei INCRBYFLOAT eingesetzt werden,

was das entsprechende Resultat liefert:

127.0.0.1:6379> INCRBYFLOAT zahl "-0.2"

"6.3"

Lua-Skripting

Beginnend mit Redis 2.6 kann Redis serverseitig direkt Skripte ausführen,

welche in Lua [3] geschrieben sind. Damit ist es

möglich, Daten zu verarbeiten, bevor sie in die Datenbank geschrieben

werden, beziehungsweise im Fall von Abfragen, das Abfrageergebnis zu

bearbeiten, bevor es zurückgeliefert wird.

Grenzen gibt es grundsätzlich keine, Lua-Skripte dürfen beliebig lang und

komplex sein. Redis enthält alle Standardbibliotheken von Lua und zusätzlich

auch noch cJSON [4], was besonders zum

Speichern von Daten im JSON-Format [5]

interessant ist.

Ein einfaches Beispiel für den Einsatz eines Lua-Skript ist beispielsweise,

dass als Ergebnis einer Datenbankabfrage das Produkte zweier Werte

zurückgeliefert wird:

127.0.0.1:6379> SET wert1 5

OK

127.0.0.1:6379> SET wert2 6

OK

127.0.0.1:6379> EVAL "local wert1; local wert2; wert1=redis.call('GET','wert1'); wert2=redis.call('GET','wert2'); return wert1*wert2;" 0

(integer) 30

Der Befehl EVAL [6] führt also

Lua-Code direkt aus. Gerade bei längeren Skripten ist dies aber unpraktisch

zum Eingeben. Hier wird besser der Befehl

SCRIPT LOAD [7]

verwendet, welcher das

Skript aus einer externen Datei nachlädt.

Wichtig ist noch, dass Skripte den Redis-Server zur Laufzeit blockieren. Hat

man also ein sehr komplexes Skript, welches vielleicht mehrere Sekunden

Laufzeit hat, so ist der Server während der Abarbeitung für sämtliche andere

Anfragen blockiert.

Event-Benachrichtigungen

Ab Version 2.8 besitzt Redis die Möglichkeit, sich über das

PUBLISH/SUBSCRIBE-System über Events, die in der Datenbank auftreten,

informieren zu lassen. Ein Event kann z. B. das Anlegen oder Löschen eines

Schlüssels sein. Einen kompletten Überblick über die Benachrichtigungen

(innerhalb von Redis „keyspace notifications” genannt) findet man in der

Dokumention [8].

Die Benachrichtigungen sind per Voreinstellung deaktiviert und müssen somit

zur Nutzung erst

aktiviert werden. Dies funktioniert auch bei einem

bereits

laufenden Server. Der folgende Befehl aktiviert alle Benachrichtigungen:

$ redis-cli config set notify-keyspace-events KEA

Redis unterscheidet zwischen „Keyspace-Events“, d. h. wenn in einer Datenbank

etwas passiert (z. B. das Anlegen eines Schlüssels) und „Keyevent-Events“,

d. h. wenn mit einem existierenden Schlüssel etwas passiert (z. B. er wird

gelöscht).

Im obigen Beispiel bedeutet KEA, dass Benachrichtigungen aktiviert werden für

- Keyspace-Events (K)

- Keyevent-Events (E)

- alle Arten von Operation (A)

In der oben genannten Dokumentation sind auch Hinweise zu finden, wie man

nur für bestimmte Operationen (z. B. solche, die nur Listen betreffen) Events

erzeugt.

Um die aktivierten Events zu testen, benötigt man zwei verbundene

Redis-Clients: einen zum Erzeugen und einen zum Beobachten. Hat man beide

geöffnet, so kann man im zweiten Client durch Eingabe der Zeile

127.0.0.1:6379> psubscribe __keyevent@0__:del

Benachrichtigungen zum Löschen von Schlüsseln in der ersten Datenbank

(Keyspace 0) abonnieren. Die Rückmeldung lautet:

Reading messages... (press Ctrl-C to quit)

1) "psubscribe"

2) "__keyevent@0__:del"

3) (integer) 1

und es wird gelauscht. Wird jetzt im ersten Client ein Schlüssel angelegt

und anschließend wieder gelöscht

127.0.0.1:6379> SET test foo

OK

127.0.0.1:6379> DEL test

(integer) 1

so erscheint im zweiten Client folgende Nachricht:

1) "pmessage"

2) "__keyevent@0__:del"

3) "__keyevent@0__:del"

4) "test"

Wie gesagt liefern eine Vielzahl von Redis-Befehlen solche Events. Auf diese

Weise kann man sich auch benachrichtigen lassen, wenn die gesetzte

Lebensdauer eines Schlüssels abgelaufen ist. Die Beobachtung wird über

folgenden Befehl gesetzt:

127.0.0.1:6379> psubscribe __keyevent@0__:expired

Das Benachrichtigungssystem ist übrigens, wie die Redis-Entwickler es nennen,

„Fire&Forget“, d. h. Benachrichtigungen zu Events werden gesendet und sind

dann „weg“, es gibt also keinen Speicher, Puffer oder ähnliches. Es gibt

ebenfalls keine Garantie, dass ein Client alle gesendeten Events auch

empfangen hat.

Weitere Neuerungen

Redis hat in den Versionen 2.6 und 2.8 noch eine ganze Reihe weitere

Neuerungen und Verbesserung zu bieten. Eine detaillierte Übersicht ist in

den Release Notes für Version

2.6 [9] und

2.8 [10] zu finden.

Ausblick: Version 3.0

Laut dem Hauptentwickler Salvatore Sanfilippo soll die nächste Redis-Version

3.0 (endlich) die Clusterfähigkeit enthalten, sodass Daten auch auf mehrere

Server verteilt werden können [11].

Aktuell (Februar 2014) ist aber noch offen, wann Redis 3.0 erscheinen wird.

Links

[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2012-09

[2] http://www.redis.io/commands/scan

[3] http://www.lua.org/

[4] http://cjson.sourceforge.net/

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/JSON

[6] http://www.redis.io/commands/eval

[7] http://www.redis.io/commands/script-load

[8] http://redis.io/topics/notifications

[9] https://raw.github.com/antirez/redis/2.6/00-RELEASENOTES

[10] https://raw.github.com/antirez/redis/2.8/00-RELEASENOTES

[11] http://redis.io/topics/cluster-spec/

| Autoreninformation |

| Jochen Schnelle (Webseite)

interessiert sich generell für Datenbanken und verfolgt die Entwicklung von

Redis seit der Version 1.x, auch wenn er Redis (im Moment) selber nicht

produktiv im Einsatz hat.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Maria Seliger

Dieser Artikel beschäftigt sich mit Browsern sowie E-Mail-Programmen unter

Linux. Der kommende zweite Teil beschäftigt sich dann mit Chat-, IRC-,

RSS-Programmen sowie Download-Managern. Aufgrund der Vielzahl der Programme

wird nur ein kleiner Teil vorgestellt.

Browser

Browser bzw. Webbrowser sind Programme zur Darstellung von Webseiten im

World Wide Web. Microsoft Windows liefert als Standardbrowser den Microsoft

Internet Explorer aus. Dieser ist seit Microsoft Windows 95B bzw. Windows NT

in das Betriebssystem integriert, mit der Folge, dass eine vollständige

Deinstallation nicht möglich ist, ohne die Windows-Funktionen zu

beeinträchtigen.

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Browser-Alternativen – auch für

Microsoft Windows.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox [1] ist ein

Browser des Mozilla-Projekts. Er wird bei vielen

Linux-Varianten per Standard installiert und ist einer der

am weitesten verbreiteten Browser in Deutschland.

Firefox bietet eine riesige Auswahl an Add-ons, die den Browser mit neuen

Funktionen ausstatten, allerdings auch zu einem starken Ressourcenverbrauch

führen können. Der Browser unterstützt HTML5-Video und ist damit unabhängig

von Adobe Flash, das oft Sicherheitslücken aufweist. Der Browser lässt sich

sehr gut konfigurieren, allerdings kann er dadurch auch unbrauchbar werden.

Private Daten lassen sich leicht löschen und ein privater Modus unterstützt

(weitgehend) anonymes Browsen. Bei Firefox treten relativ viele

Sicherheitslücken auf, diese werden allerdings auch schnell behoben.

Alternativen und Forks:

- Iceweasel [2] – Debian-Fork von Firefox

- Mozilla Seamonkey [3] – Browsersuite,

die Browser- und E-Mail vereinigt sowie einen Webeditor liefert

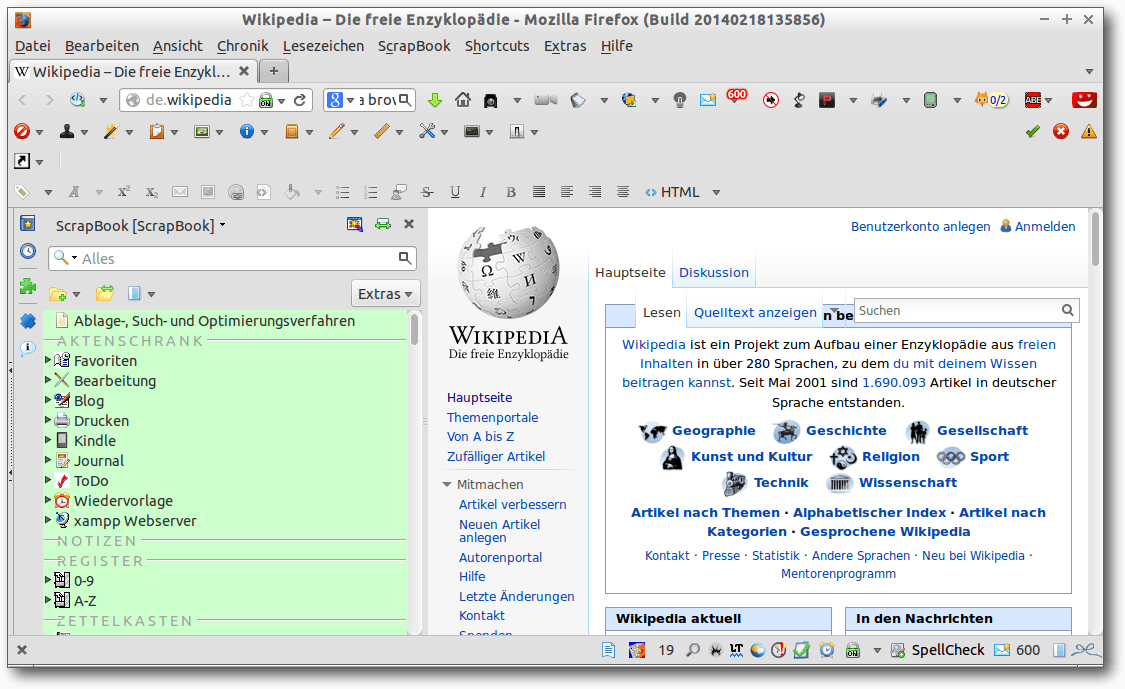

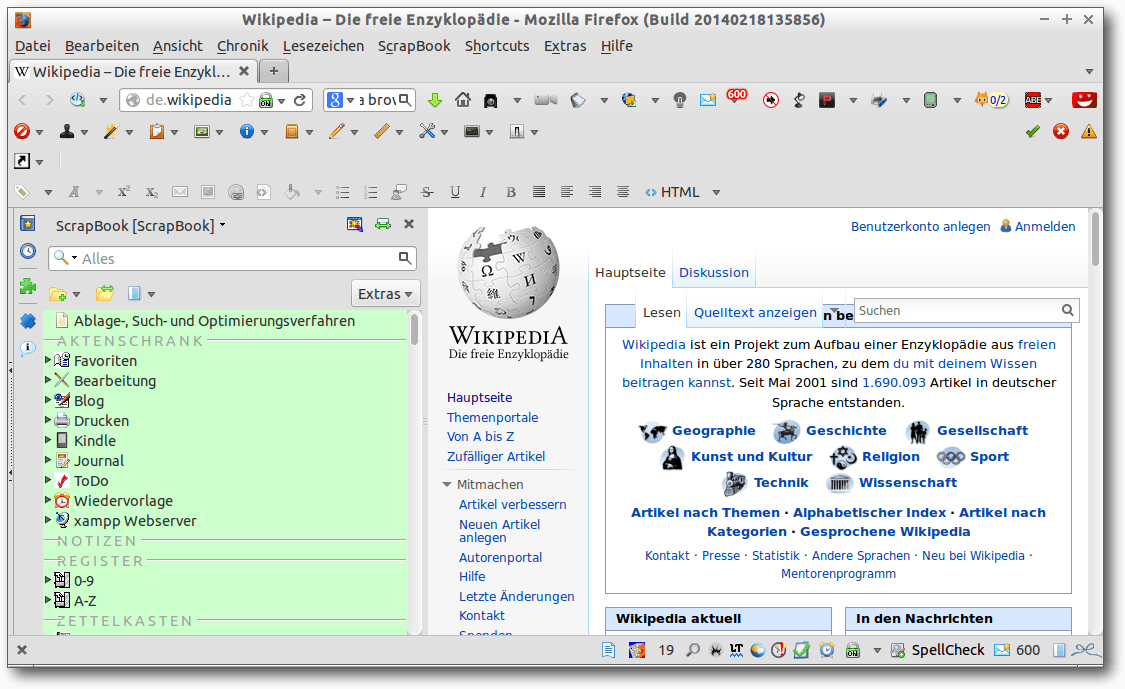

Firefox mit mehreren installierten Add-ons.

Google Chrome und Chromium (Chrome)

Google Chrome [4] ist ein

Freeware-Webbrowser, der von Google Inc. [5] entwickelt

wird. Die Basis dazu liefert Chromium [6]

(kurz Chrome), der ein quelloffenes Software-Projekt von Google ist und

auch als eigenständiger Browser verbreitet ist.

Google Chrome unterscheidet sich von Chromium v. a. durch die Lizenz

(Freeware vs. BSD-Lizenz) und verfügt über zusätzliche Features wie

Paketverwaltung (Google Update), RLZ-Identifier, Flash-Player und

integrierten PDF-Betrachter.

Chrome startet als Browser besonders schnell. Durch die HTML5-Unterstützung

ist der Browser unabhängig von Adobe Flash. Ähnlich wie

bei Firefox gibt es eine riesige Auswahl an Erweiterungen, die den Browser mit neuen Funktionen

ausstatten. Der Browser lässt sich nicht so leicht

konfigurieren und hat

Schwächen im Datenschutz. So ist die Kontrolle über aktive Elemente wie z. B.

JavaScript, Cookies etc. im Vergleich zu Firefox sehr eingeschränkt.

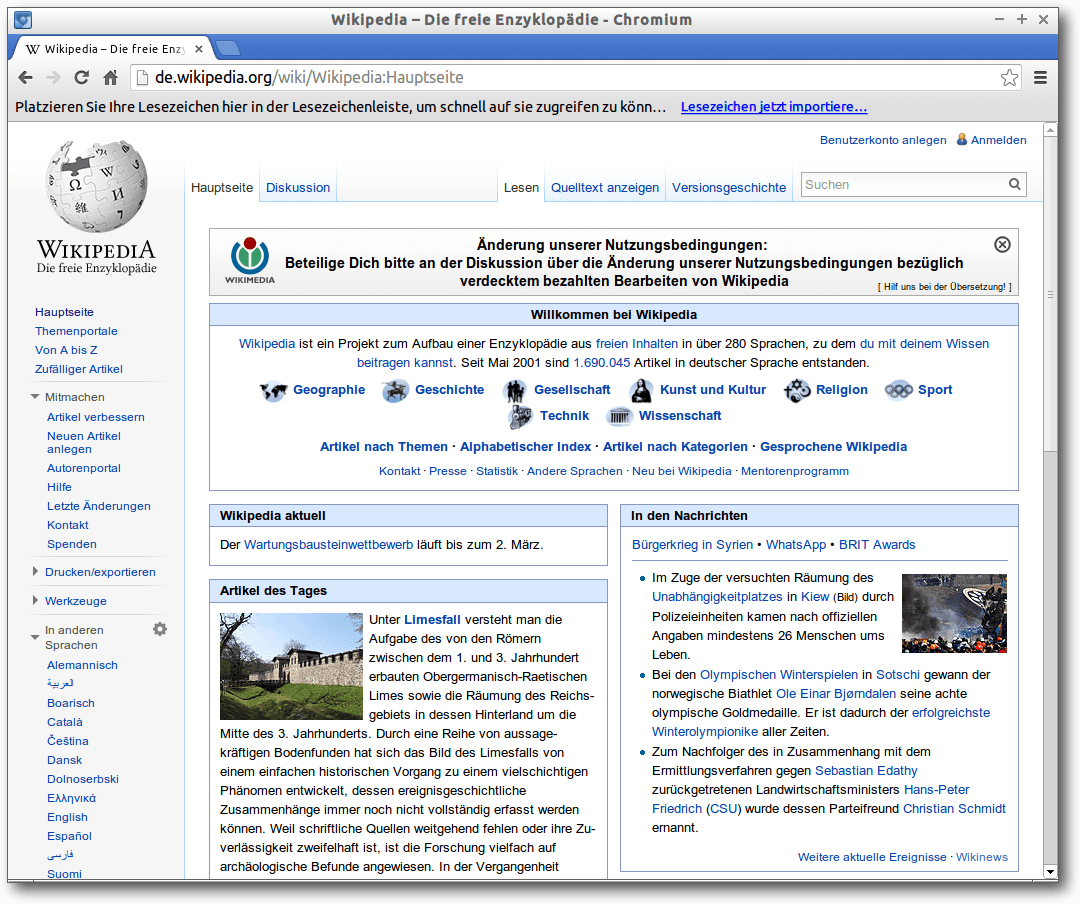

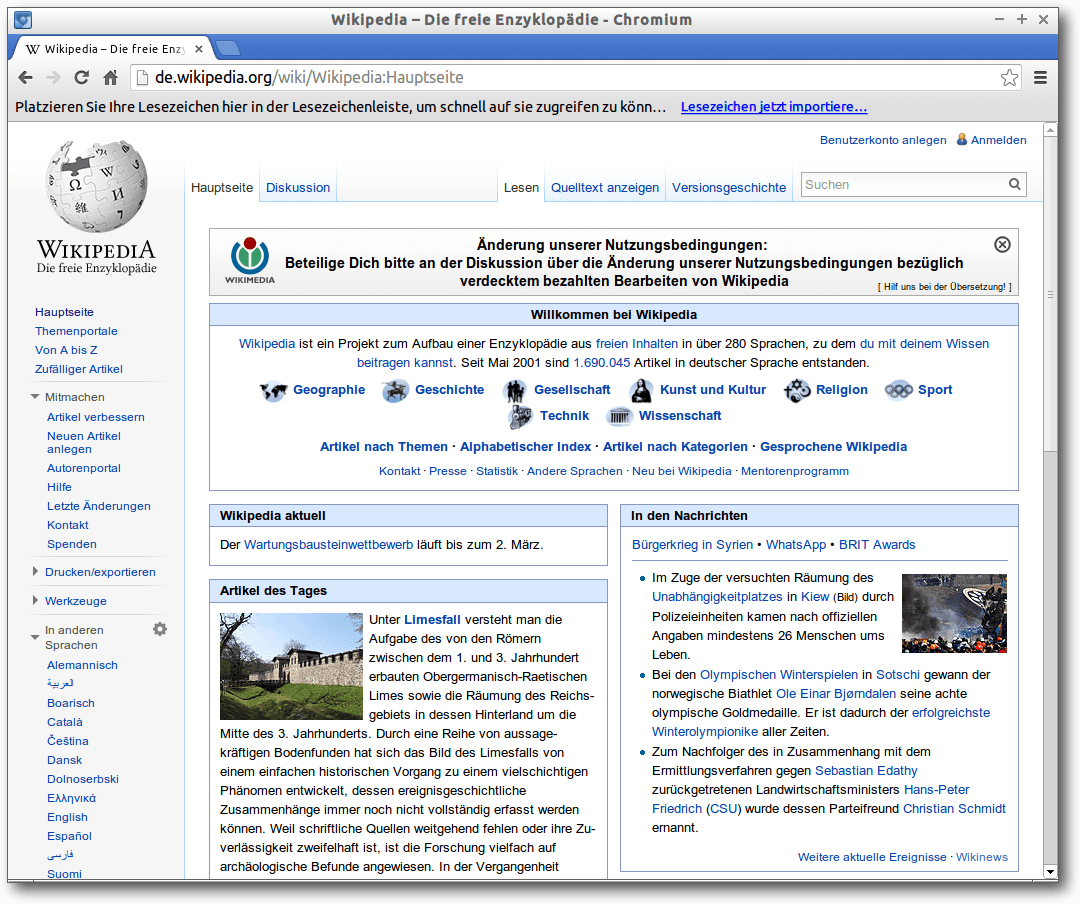

Chromium mit Wikipedia Deutschland.

Alternativen und Forks:

- SRWare Iron [7] –

Entwicklung auf Basis von Chromium

Opera

Der ehemals proprietäre Browser Opera [8] ist ein seit

Version 16 quelloffener Browser, der von Opera Software ASA entwickelt wird

und Chromium als Basis hat. Seit der Umstellung auf die Basis Chromium ist

noch keine Linux-Version des Browsers wieder erschienen, obwohl diese

nachgeliefert werden sollte. Eine ältere proprietäre Version ist noch

erhältlich (Opera Version 12.16).

Opera ist ein stark nutzerorientierter Browser, der sich gut konfigurieren

lässt. Wie die beiden obigen Browser unterstützt Opera auch HTML5-Video.

Erweiterungen ermöglichen neue Funktionen mit

dem Browser. Eine Besonderheit

ist der integrierte Informationsmanager (Notizen), mit dem sich hierarchisch

Ordner und Notizen anlegen lassen.

- Homepage: http://www.opera.com/de

- Lizenz: OpenSource

- Unterstützte Betriebssysteme: Linux, MacOS X, Windows, Android

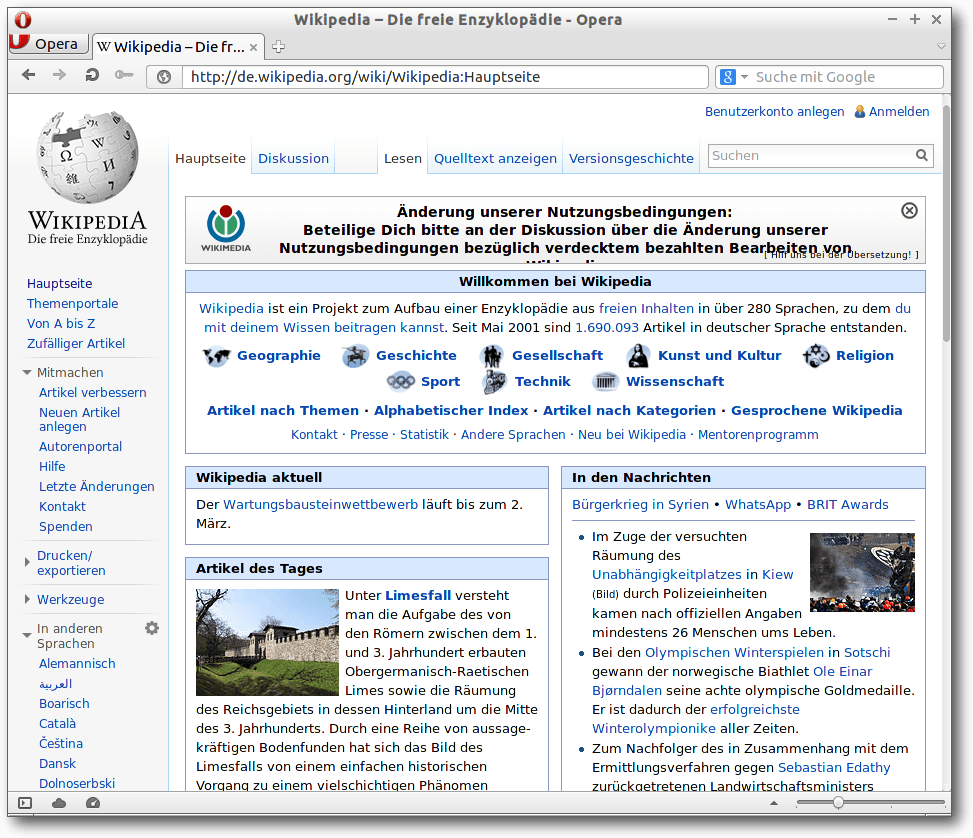

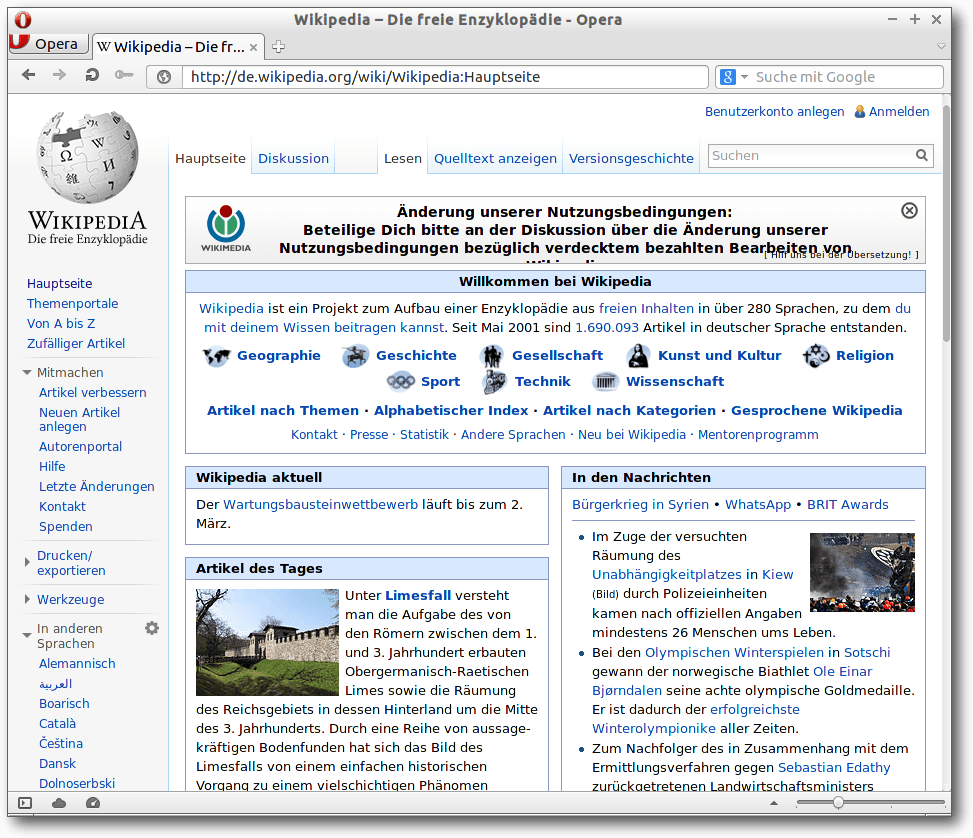

Opera mit Wikipedia Deutschland.

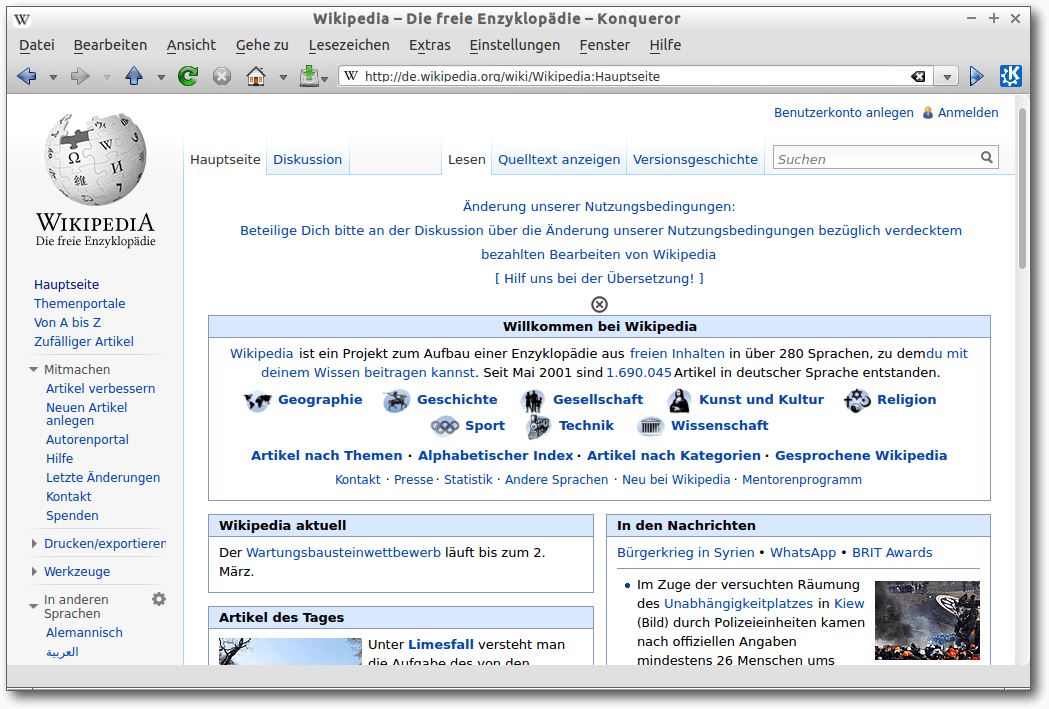

Konqueror

Konqueror [9] wird vom

KDE-Projekt entwickelt. Er unterscheidet sich von den anderen

vorgestellten Browsern dadurch, dass er auch als Dateimanager, FTP-Client

und Dateibetrachter nutzbar ist.

Konqueror ist gut über KIO-Slaves anpassbar, aber nicht

sehr performant. Zudem hat er Schwächen im Datenschutz (z. B. kein privater Modus).

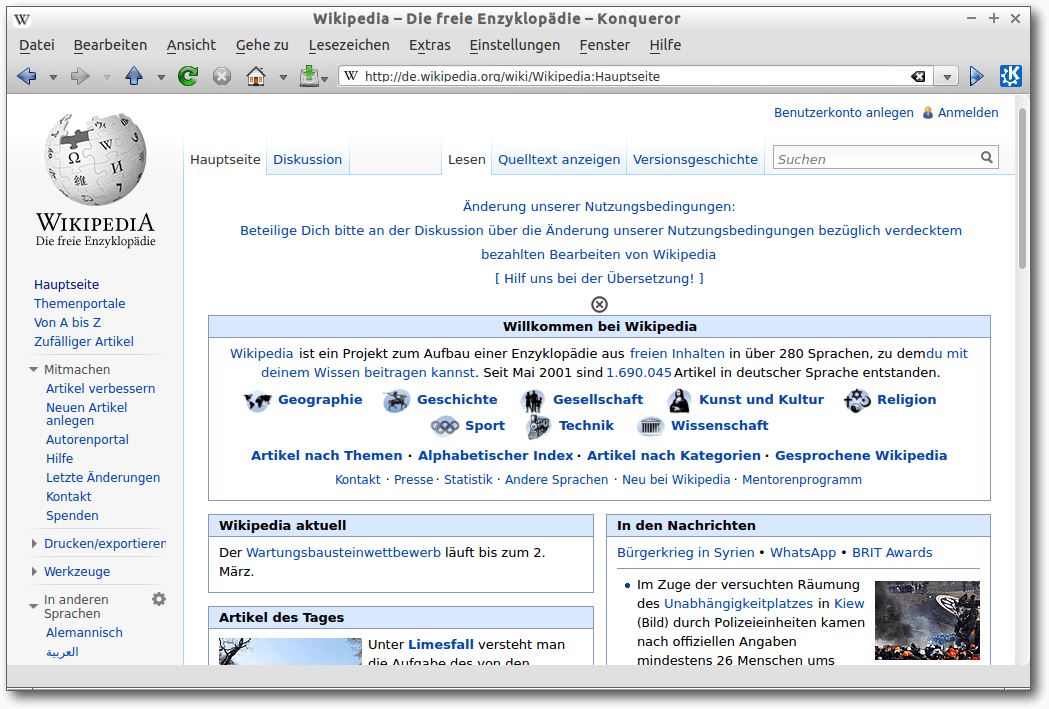

Konqueror mit Wikipedia Deutschland.

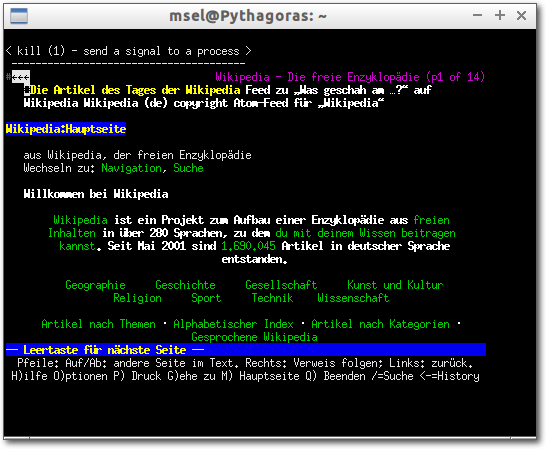

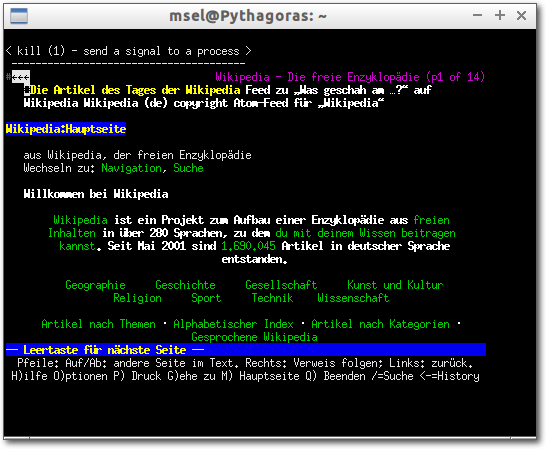

Lynx

Lynx [10] unterscheidet sich von den anderen

vorgestellten Browsern dadurch, dass er ein rein textbasierter Browser ist.

Textbrowser eignen sich für die schnelle Recherche, da Bilder, Werbung,

Skripte etc. nicht dargestellt werden. Allerdings werden viele Seiten nur

sehr rudimentär oder fehlerbehaftet dargestellt.

Alternativen und Forks:

Textbrowser Lynx mit Wikipedia Deutschland

E-Mail-Programme

Microsoft Windows bietet als kostenlosen E-Mail-Client Windows Live Mail an,

das der Nachfolger vom kostenlosen Outlook Express ist. Zusätzlich bietet

Microsoft im Rahmen seiner Office-Produkte das kostenpflichtige Outlook an,

das im gewerblichen Bereich sehr weit verbreitet ist.

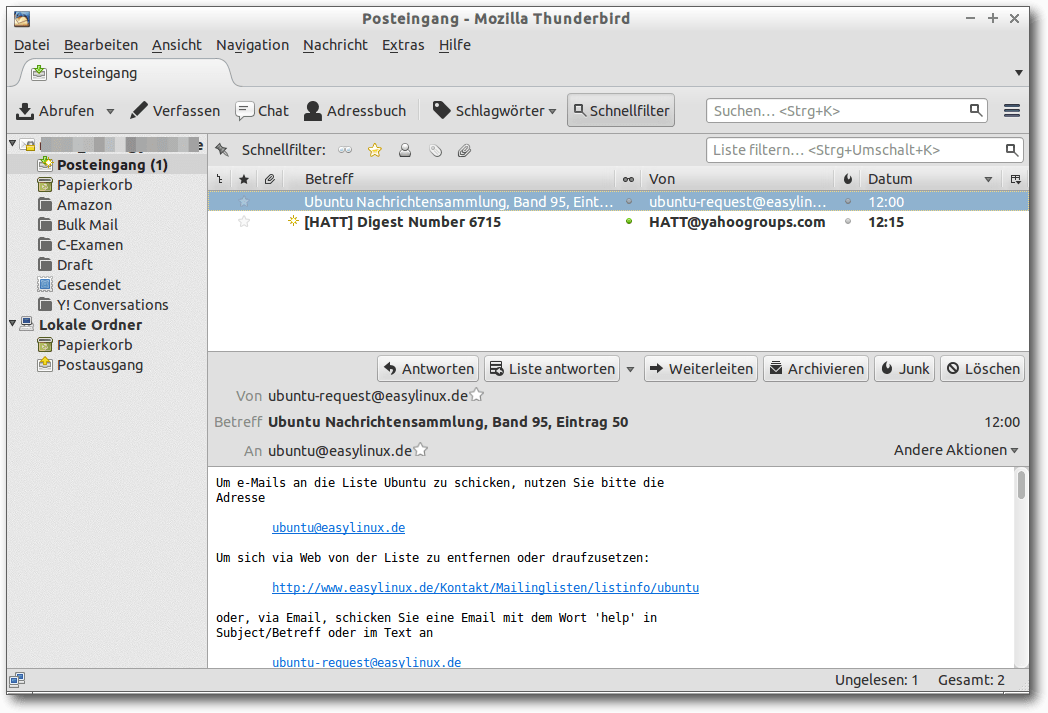

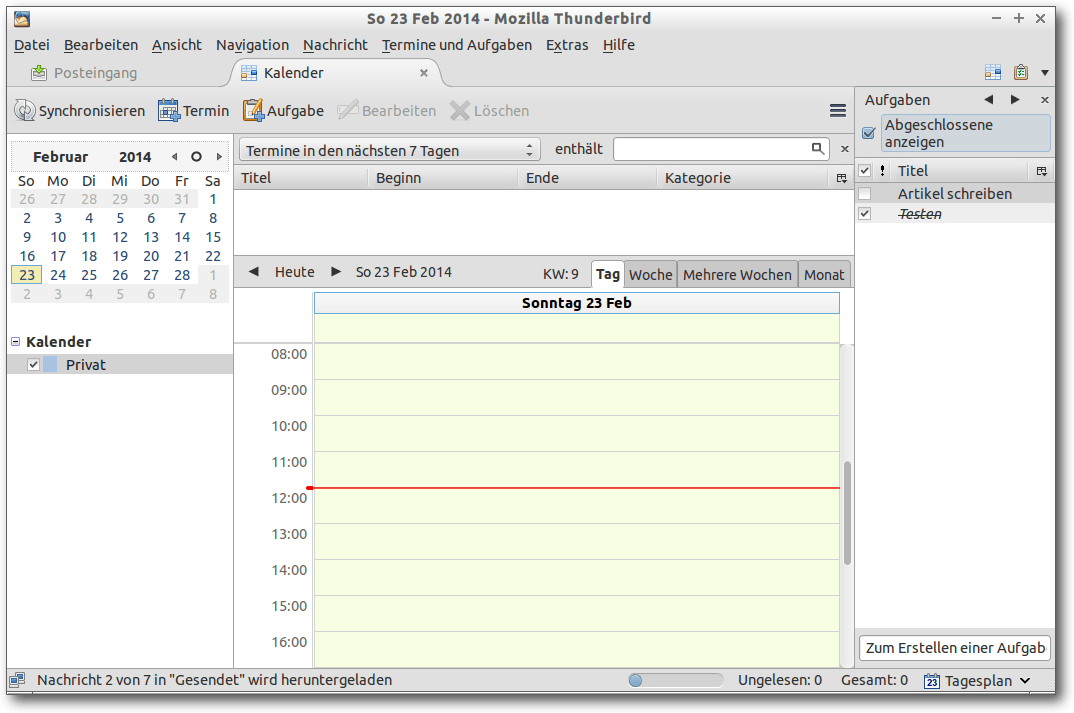

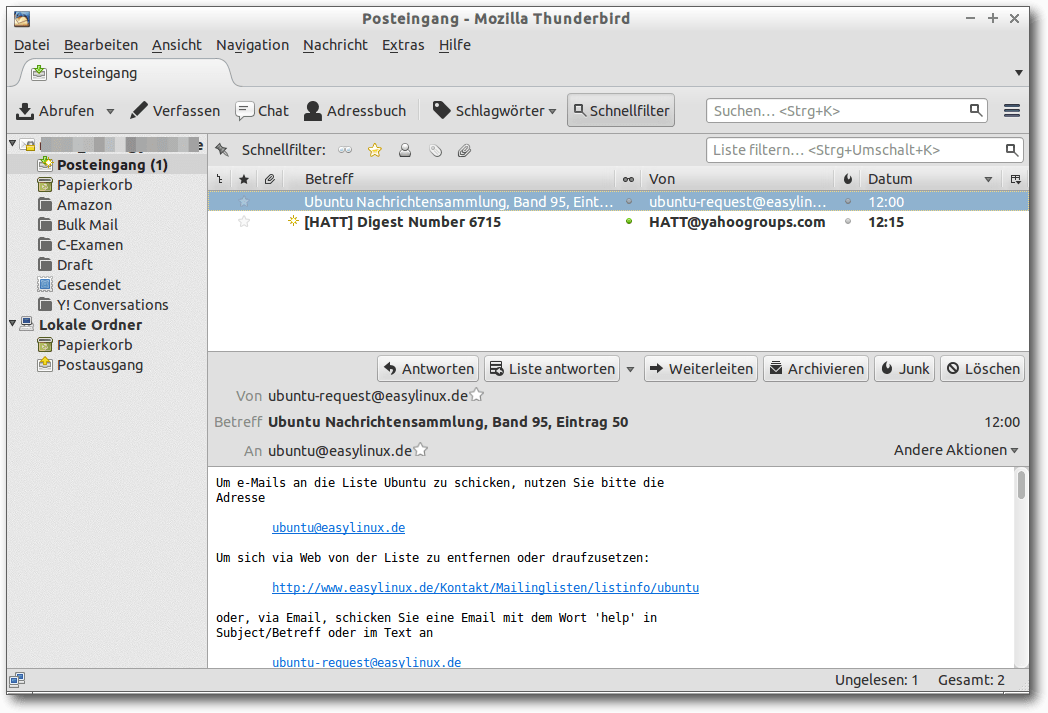

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird [13] ist

ein E-Mail-Client, der von Mozilla bereitgestellt wird. Das

Programm ermöglicht Zugriff auf IMAP- und POP3-Konten. Außerdem ermöglicht es

die Verwaltung von Chats, Newsfeeds sowie Newsgroups.

Thunderbird mit Posteingang.

Das Programm unterstützt diverse Sicherheitskomponenten wie

elektronische Signatur, Nachrichtenverschlüsselung (Enigmail) und

Zertifikate.

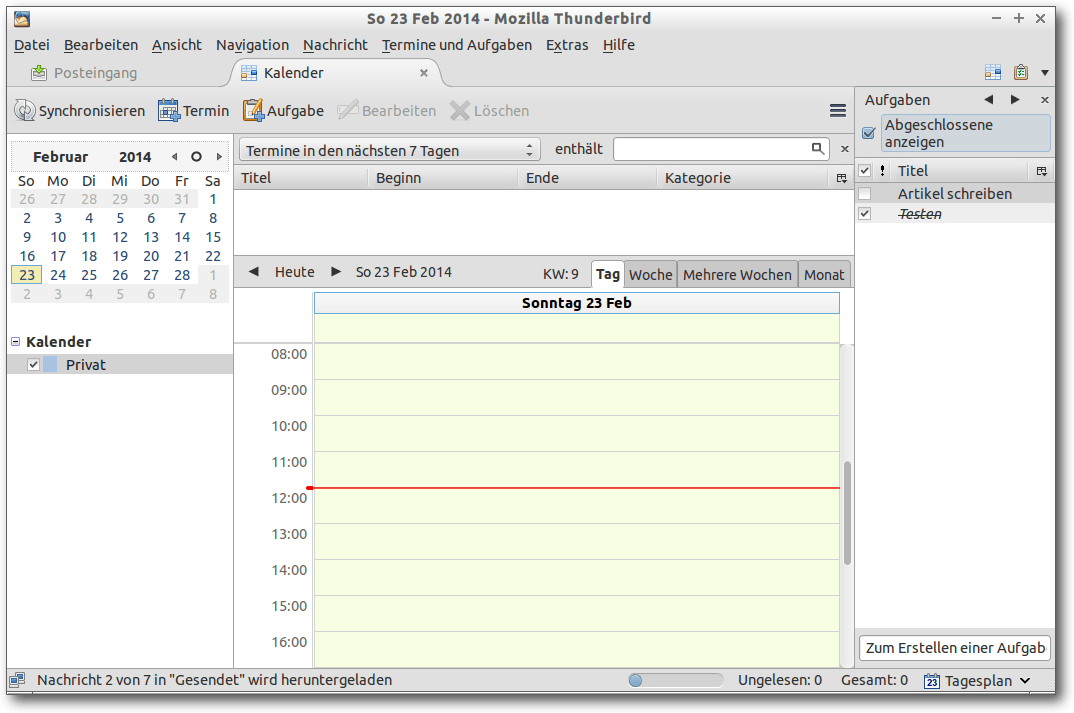

Thunderbird ist sehr gut konfigurierbar und lässt sich durch Add-ons sehr

erweitern. Mit Hilfe dieser Add-ons, z. B. Lightning, lässt sich Thunderbird

so konfigurieren, dass es im Funktionsumfang etwa Microsoft Outlook

entspricht. Enigmail sorgt für PGP/GPG-Unterstützung.

Thunderbird mit Lightning: Kalender und Aufgabenliste.

Alternativen und Forks:

- Icedove [14] – Debian-Fork von Thunderbird

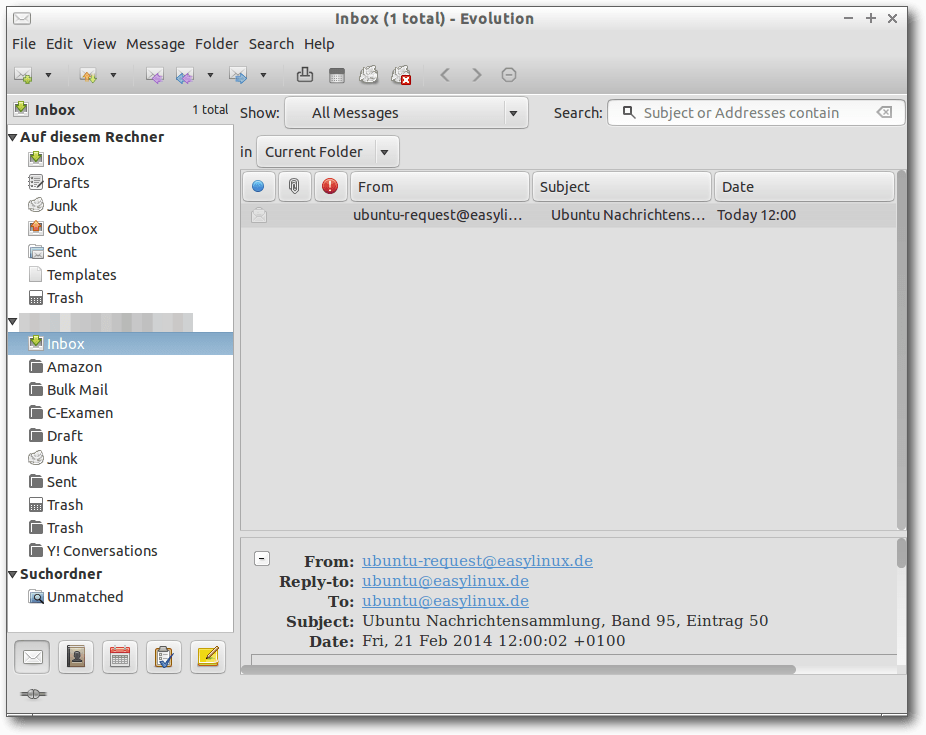

Evolution

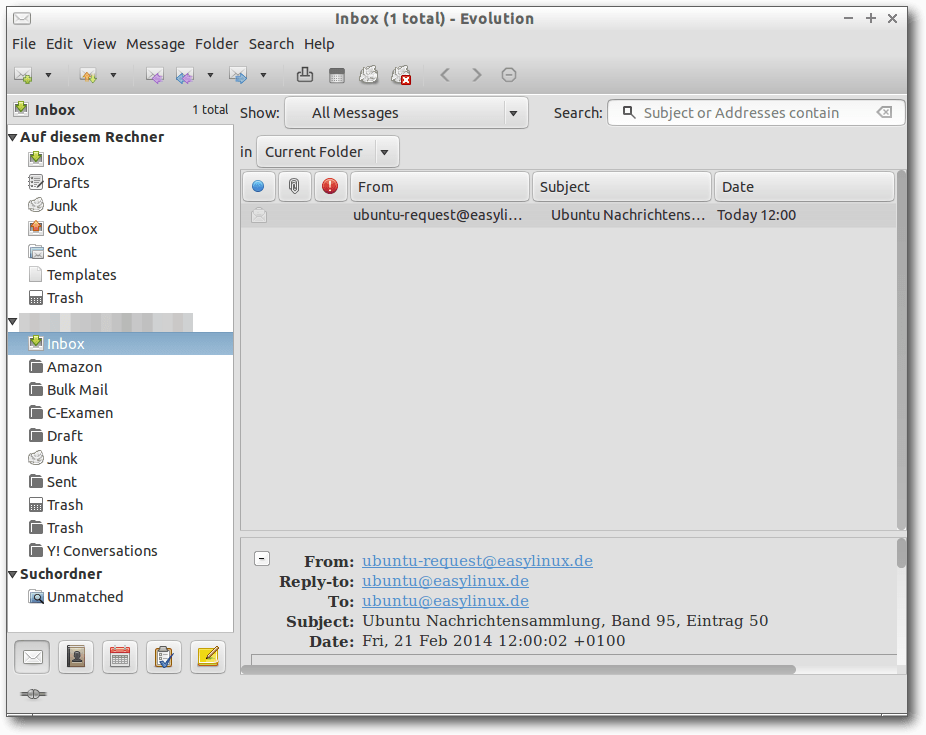

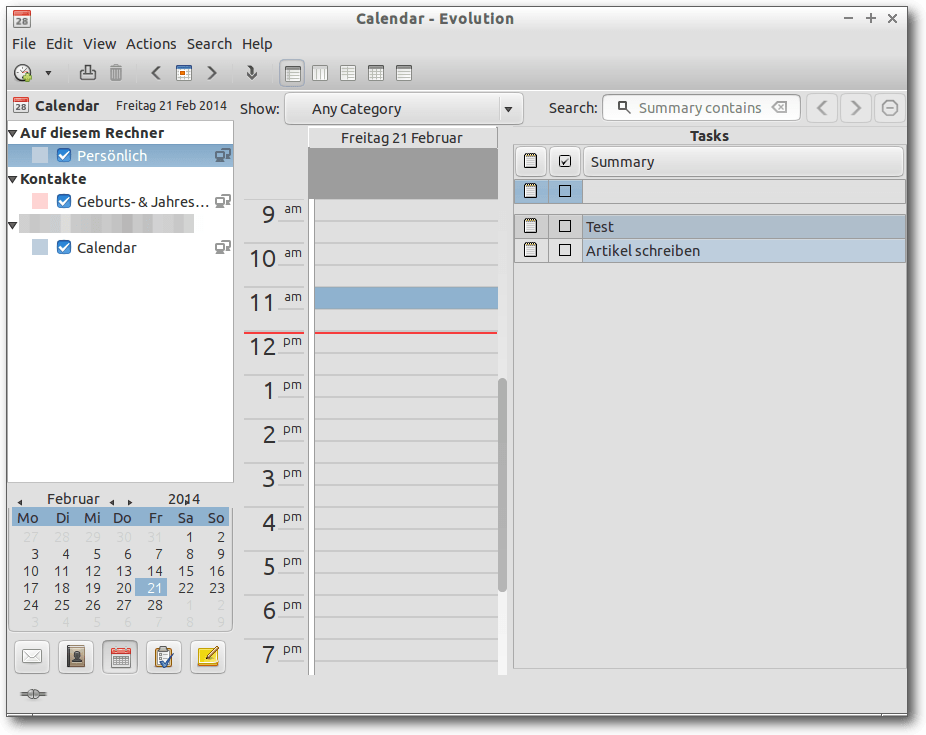

Evolution [15] ist ein E-Mail-Client

und gleichzeitig ein Groupware-Programm, das im Umfang etwa Microsoft

Outlook entspricht und entsprechend

umfassend ist. Zu den

Groupware-Funktionen zählen Kalender, To-Do-Liste und Memofunktion.

Evolution mit Posteingang.

Evolution unterstützt POP3- und IMAP-Konten und kann mit

Microsoft-Exchange-Servern

kommunizieren. Außerdem kann man mit dem Programm

auf Usenet-Newsserver zugreifen. SSL/TSL sowie PGP/GPG-Unterstützung sind in

Evolution integriert.

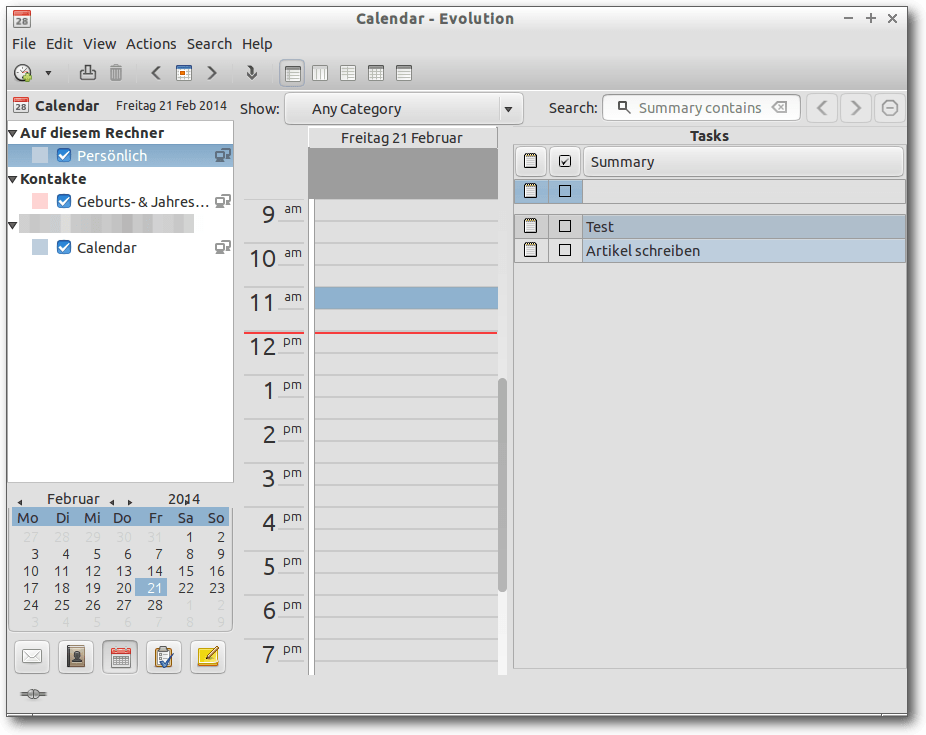

Evolution mit Kalender und To-Do-Liste.

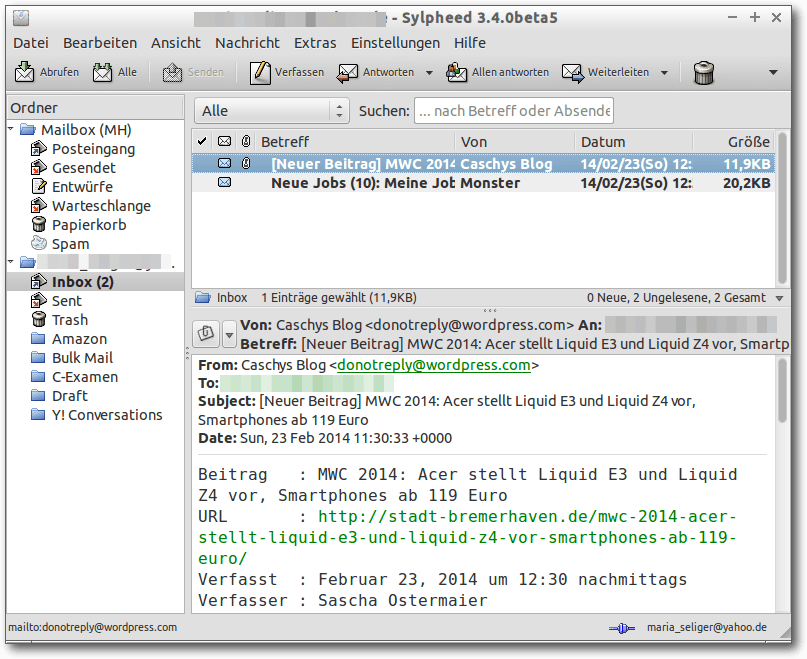

Sylpheed

Sylpheed [16] ist ein E-Mail-Programm und

Newsreader. Das Programm unterstützt POP3- und IMAP-Konten, Newsgroups,

Spamfilter, Verschlüsselung und Ordnerhierarchien. Im Gegensatz zu

Thunderbird und Evolution verzichtet

das Programm jedoch auf die

Unterstützung von

HTML-E-Mail. Dadurch ist das Programm besonders

ressourcenschonend und sehr stabil.

Unter Lubuntu ist Sylpheed der Standard-E-Mail-Client.

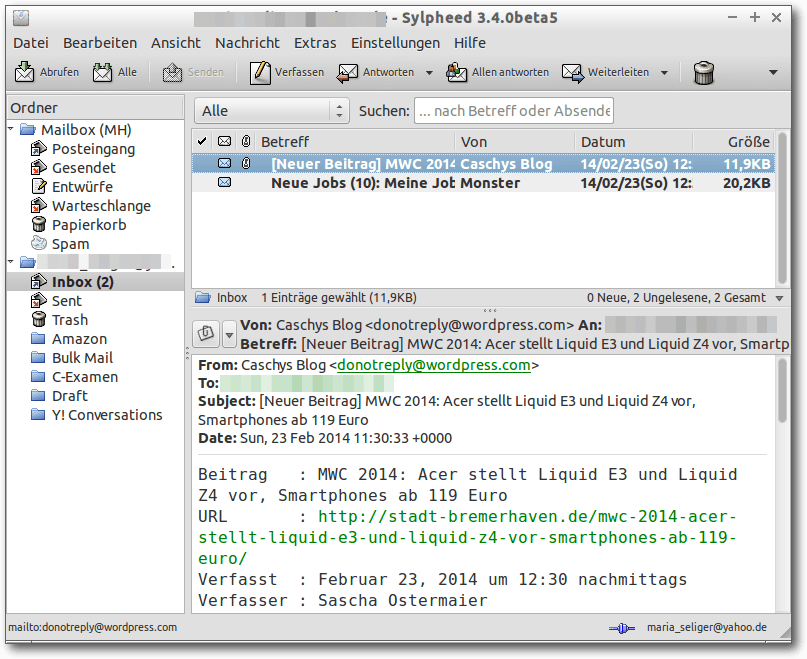

Sylpheed-Posteingang mit IMAP-Konto.

Alternativen und Forks:

- Claws Mail Sylpheed [17] – Fork mit Plug-in-Unterstützung

Links

[1] http://www.mozilla.org/de/firefox/fx/

[2] http://www.geticeweasel.org/

[3] http://www.seamonkey-project.org/

[4] https://www.google.de/intl/de/chrome/browser/

[5] http://www.google.de/

[6] http://www.chromium.org/Home

[7] http://www.srware.net/software_srware_iron.php

[8] http://www.opera.com/de

[9] http://www.konqueror.org/

[10] http://lynx.isc.org/

[11] http://www.jikos.cz/~mikulas/links/

[12] http://links.twibright.com/

[13] http://www.mozilla.org/de/thunderbird/

[14] https://packages.debian.org/sid/icedove

[15] https://wiki.gnome.org/Apps/Evolution

[16] http://sylpheed.sraoss.jp/en/

[17] http://www.claws-mail.org/

| Autoreninformation |

| Maria Seliger (Webseite)

ist vor ca. fünf Monaten von Windows 7 auf Lubuntu umgestiegen, was wider

Erwarten schnell und problemlos ging, da sich für die meisten Programme

unter Windows eine gute Alternative unter Linux fand.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Steffen Rumberger

Verfügt der Computer bzw. die Sound- oder DVB/TV-Karte über einen

Infrarot-Empfänger, kann der Computer via Infrarot-Fernbedienung bedient

werden, um bswp. die Lautstärke und Medienplayer vom Sofa aus zu steuern.

Für die Verarbeitung der Infrarot-Signale der Fernbedienung ist unter

Linux LIRC (Linux Infrared Remote Control [1])

verantwortlich. Dies benötigt eine Konfigurationsdatei, die auf die

jeweilige Fernbedienung abgestimmt sein muss.

Dieser Artikel zeigt eine einfache Lösung mit inputlirc auf, die alle

Infrarot-Empfänger unterstützt, die als Human Interface

Device (HID [2])

implementiert sind. Diese Geräte vereinheitlichen die benötigte

LIRC-Konfigurationsdatei, sodass immer die selben Tastencodes (definiert

in der Linux Quellcodedatei

input.h [3])

genutzt werden können.

Der Infrarot-Empfänger als Eingabegerät

Um den Computer mittels Fernbedienung bedienen zu können, müssen die

Pakete inputlirc, ir-keytable und lirc über der Paketverwaltung

installiert werden.

Das Paket inputlirc installiert den Daemon inputlircd. Dieser wird

während des Bootvorgangs gestartet, nimmt die Ereignisse von sämtlichen

Empfängern (/dev/input/eventN) entgegen und übergibt sie an alle

laufenden LIRC-Clientprogramme wie Medienplayer oder irexec aus dem Paket

lirc, damit diese entsprechend die Befehle ausführen.

Um eine Liste der verfügbaren Infrarot-Empfänger samt unterstützter

Übertragungsprotokolle zu bekommen, wird das Programm ir-keytable ohne

Kommandozeilenoptionen aufgerufen:

$ ir-keytable

Found /sys/class/rc/rc2/ (/dev/input/event6) with:

...

Hier wurde das Eingabegerät /dev/input/event6 als Infrarot-Empfänger

erkannt.

Wird auf der Fernbedienung nun eine Taste gedrückt, gibt der Empfänger

nicht das empfangene Infrarot-Signal („scancode“ genannt), sondern einen

definierten Tastencode an den LIRC-Deamon inputlircd weiter. Diese

Abstraktion ermöglicht es u. a. für unterschiedliche Geräte der HID-Klasse,

dieselbe Konfiguration zu verwenden. Der LIRC-Deamon inputlircd stößt dann

über ein Unix Domain Socket [4]

(Pfad /var/run/lirc/lircd) die LIRC-Clientprogramme an, damit diese

entsprechend des Tastencodes in der Konfigurationsdatei $HOME/.lircrc

reagieren.

Tastencodes des Infrarot-Empfängers auslesen

In der sogenannte Übersetzungstabelle sind für die Scancodes die

einheitlichen Tastencodes (Keycodes genannt) definiert.

Mit folgendem Befehl wird die aktuell vom Empfänger verwendete

Übersetzungstabelle ausgelesen:

$ ir-keytable --read

...

scancode 0x0017 = KEY_CHANNELDOWN (0x193)

scancode 0x0019 = KEY_CHANNELUP (0x192)

scancode 0x004d = KEY_PLAYPAUSE (0xa4)

...

Der Empfänger reagiert nur auf die in der Übersetzungstabelle definierten

Signale („scancodes“, d. h. der Teil vor dem Gleichheitszeichen) und gibt den

entsprechenden Tastencode („keycode“, also der Teil nach dem

Gleichheitszeichen) weiter.

Wurde zum Empfänger eine Fernbedienung mitgeliefert, zeigt die Tabelle

eine Liste aller Tastencodes, die für die Konfiguration von inputlircd

verwendet werden können. Andernfalls kann die Tabelle auch leer sein. Für

viele Empfänger liegt die Konfiguration unter /lib/udev/rc_keymaps/ ab.

Um zum Empfänger eine passende Fernbedienungen zu finden, ist es wichtig,

das Protokoll des Empfänger zu wissen. Es wird z. B. in der Ausgabe von

ir-keytable --read unter „Enabled protocols:“ angezeigt.

$ ir-keytable --read | grep "^Enabled protocols:"

Enabled protocols: NEC

Neben dem Protokoll NEC, gibt es noch andere Protokolle wie bspw. rc-5,

rc-6 und weitere. Die wichtigsten Protokolle listet u. a. das Magazin

ELVjournal [5]

auf.

Nach passender Fernbedienung suchen

Eine passende Fernbedienung zu finden, erfordert etwas Glück. Zuerst

sucht man sich alle im Haushalt greifbaren Fernbedienung zusammen, schaut,

auf welche der Empfänger reagiert und notiert sich die Scancodes der

Tasten. Dazu öffnet man ein Terminal, startet den Befehl

ir-keytable --test und testet, ob bei einem Tastendruck auf der

Fernbedienung ein Ereignis ausgelöst wird.

Hier ein Beispiel:

$ ir-keytable --test

Testing events. Please, press CTRL-C to abort.

1385405182.689787: event MSC: scancode = 10ed09

1385405182.689793: event sync

...

^C

Hier wurde ein Ereignis mit dem (hexadezimalen) Scancode 10edf1 ausgelöst.

Werden keine Ereignisse ausgelöst, passen die Übertragungsprotokolle von

Empfänger und Fernbedienung nicht zusammen. Hierauf ist beim Kauf einer

Fernbedienung zu achten. Ggf. kann das verwendete Protokoll geändert

werden. Hier sollte die Dokumentation zur Hardware weiterhelfen.

Um nun die Signale (Scancodes) der Fernbedienung mit dem Empfänger

abzugleichen, muss dem Empfänger eine neue Übersetzungstabelle mit

passenden Scancodes zugewiesen werden.

Für Fernbedienungen die zum Empfänger mitgeliefert wurden, entfällt dieser

Schritt, da vom Hersteller eine Übersetzungstabelle mit passenden

Scancodes bereits hinterlegt ist. Allenfalls die Tastencodes könnten

angepasst werden.

Die Übersetzungstabelle abgleichen

Damit die Übersetzungstabelle bearbeitet und die Scancodes, auf die der

Empfänger reagieren soll, eingetragen werden können, kopiert man diese als

Root in eine Datei:

# ir-keytable --read > /usr/local/etc/ir-keytable.txt

Die Übersetzungstabelle wurde als einfache Textdatei unter

/usr/local/etc/ir-keytable.txt gespeichert und kann mit einem Editor

bearbeitet werden.

Die Übersetzungstabelle besteht aus mehreren Zeilen, die jeweils einem

Scancode einen Tastencode zuweisen, und sieht beispielsweise so aus:

...

scancode 0x05 = KEY_MUTE (0x71)

scancode 0x40 = KEY_VOLUMEDOWN (0x72)

scancode 0x02 = KEY_VOLUMEUP (0x73)

...

Jede Zeile ist eine Wertezuweisung und weist einem Scancode einen

Tastencode zu. Die Syntax dazu ist folgende: Zuerst das Schlüsselwort

scancode und der hexadezimale Wert des Scancode. Dann das

Gleichheitszeichen und der Tastencode der dem Scancode zugewiesen werden

soll. Mögliche Tastencodes, zeigt die Tabelle „Gängige Tastencodes“ unten,

wobei es ausreicht, nur den Namen oder Hexadezimal-Wert anzugeben und

nicht beides, wie im Beispiel oben.

| Gängige Tastencodes |

| Name | Hex-Wert | Beschreibung |

| KEY_0 bis KEY_9 | 0x1 bis 0xB | Tasten 0 bis 9 |

| KEY_MUTE | 0x71 | Ton aus |

| KEY_NEXT | 0x197 | Nächstes |

| KEY_PAUSE | 0x77 | Pause |

| KEY_PLAY | 0xcf | Play |

| KEY_PLAYPAUSE | 0xa4 | Play/Pause-Wechsel |

| KEY_POWER | 0x74 | System Beenden |

| KEY_POWER2 | 0x164 | Beenden |

| KEY_PREVIOUS | 0x19c | Vorheriges |

| KEY_STOP | 0x80 | Stopp |

| KEY_VOLUMEDOWN | 0x72 | Leiser |

| KEY_VOLUMEUP | 0x73 | Lauter |

Alle Tastencodes (Keycodes) sind in der Datei

/usr/include/linux/input.h [3]

im Quellcode von Linux definiert.

Wurde die Übersetzungstabelle bearbeitet, muss sie dem Empfänger bekannt

gemacht werden. Das passiert mit folgendem Befehl:

# ir-keytable --clear --write /usr/local/etc/ir-keytable.txt

Ein erneuter Test mit dem Befehl ir-keytable --test sollte dann zeigen,

dass Scancode und Tastencode wie gewünscht zusammenpassen und paarweise

ausgegeben werden.

Da die Übersetzungstabelle nach einem Neustart jedes mal wieder neu

gesetzt werden muss, sollte der obige Befehl in die Datei /etc/rc.local

o.ä. eingetragen werden, damit die geänderte Übersetzungstabelle bei

jedem Neustart dem Empfänger wieder bekannt gemacht wird.

inputlirc konfigurieren

Der Daemon inputlircd erwartet eine Liste mit Eingabegeräten auf der

Kommandozeile. Es werden nur Ereignisse von diesen Geräten gelesen.

Erkennt der Befehl ir-keytable einen Empfänger, aber inputlircd

reagiert nicht darauf, muss geprüft werden, ob das Gerät dort aufgelistet

ist. Die Liste ist in der Datei /etc/default/inputlirc in

der Variable EVENTS hinterlegt. Taucht das Gerät dort

nicht auf, muss es hinzugefügt und die Konfiguration neu eingelesen werden:

# service inputlirc reload

Die Distributionen haben i. d. R. jedoch den Daemon inputlircd so

konfiguriert, dass auf alle Eingabegeräte reagiert wird und als

Standardwert EVENTS="/dev/input/event*" hinterlegt, was alle Eingabegräte

umfasst.

Clientprogramme konfigurieren

Medienplayer usw. fungieren meist selbstständig als LIRC-Clientprogramm.

Eine Ausnahme ist das Terminal. Dieses hat in der Regel keinen LIRC-Client

integriert, wertet die LIRC-Konfigurationdatei nicht aus und reagiert

nicht auf Ereignisse vom LIRC-Daemon

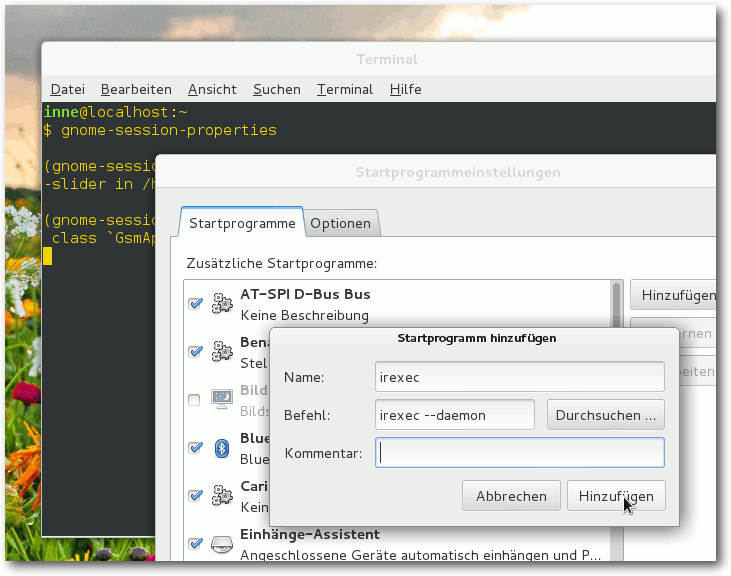

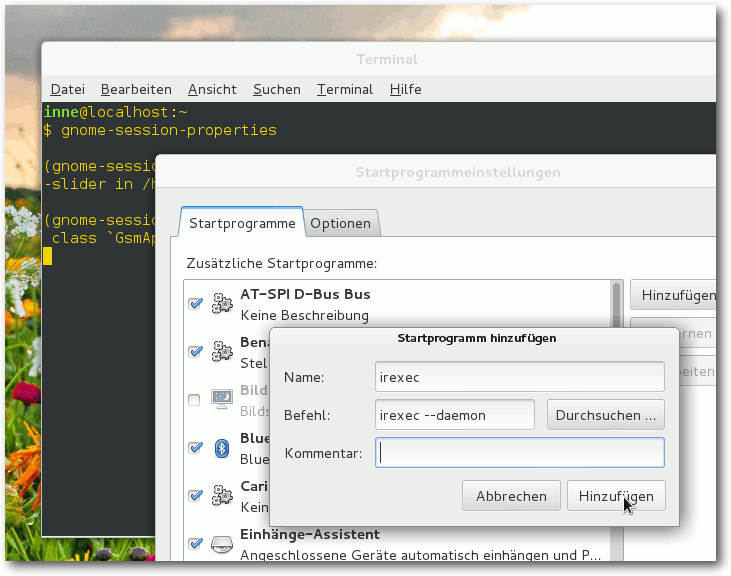

Den Dialog für die Startprogrammeinstellungen startet man in der Shell via gnome-gnome-session-properties.

inputlircd, sodass das Programm

irexec aus dem Paket lirc benötigt wird, um einen Shell-Befehl zu starten.

Ist das Programm irexec gestartet, liest es, wie alle

LIRC-Clientprogramme, die Konfigurationsdatei $HOME/.lircrc ein. Die

Datei ist eine einfache Textdatei.

Um irexec automatisch beim Anmelden zu starten und Shell-Befehle mit der

Fernbedienung ausführen zu können, fügt man den Befehl irexec --daemon

zum Autostart hinzu.

Damit auf Tasten wie die zur Lautstärkeregelung

und Ton-An/Aus-Wechsel

reagiert wird, muss die LIRC-Konfigurationsdatei $HOME/.lircrc angelegt

werden und so aussehen, wie im unten stehenden Listing.

begin

## Lauter

prog = irexec

button = KEY_VOLUMEUP

## Wenn Pulsaudio benutzt wird

config = pactl set-sink-volume 0 -- +13 ## Wenn ALSA bentutzt wird

#config = amixer -q set Master 13end

begin

## Leiser

prog = irexec

button = KEY_VOLUMEDOWN

## Wenn Pulsaudio benutzt wird

config = pactl set-sink-volume 0 -- -13 ## Wenn ALSA bentutzt wird

#config = amixer -q set Master 13end

begin

## Ton-An/Aus-Wechsel

prog = irexec

button = KEY_MUTE

## Wenn Pulsaudio benutzt wird

config = pactl set-sink-mute 0 -- 1

config = pactl set-sink-mute 0 -- 0

## Wenn ALSA bentutzt wird

#config = amixer -q set Master mute

#config = amixer -q set Master unmute

end

begin

## VLC starten und beenden.

prog = irexec

button = KEY_POWER2

## starten und Internetradio öffnen

config = vlc http://livestream.example.net &

## beenden

config = vlc vlc://quit

end

begin

## VLC Play/Pause-wechsel

prog = vlc

button = KEY_PLAYPAUSE

config = key-play-pause

end

Listing: lircrc

Zum Verständnis der Konfigurationsdatei muss man wissen, dass die

LIRC-Clientprogramme bei jeder Betätigung einer Taste auf der

Fernbedienung, von oben nach unten der Reihe nach, alle Blöcke überprüfen.

Ist der jeweilige Block für den jeweiligen Client zuständig (d. h. prog

und button passen) wird der mit config angegebene Befehl vom Client

ausgeführt.

Mehrere aufeinander folgende config-Zeilen werden im Wechsel

ausgeführt,

sodass beim ersten Drücken die erste und bei erneutem Drücken

dann die nächste config-Zeile ausgeführt wird. So lassen sich z. B.

Funktionen wie Ton An/Aus oder Play/Plause-Wechsel erstellen („Toggle“).

Tastensequenzen lassen sich durch mehrere button-Zeilen hintereinander

festlegen.

| Mögliche Optionen eines Blocks |

| Option | Beschreibung |

| proc | LIRC-Clientprogramm, an das sich der Befehl richtet, z. B. irexec, vlc usw. |

| button | Taste, auf die reagiert werden soll |

| config | Client spezifischer Befehl, der vom LIRC-Clientprogramm ausgeführt werden soll. |

Daneben gibt es noch weitere Optionen, die auf der LIRC-Webseite

dokumentiert [1] sind, aber für einfache

Setups in der Regel nicht benötigt werden.

Ist die Konfigurationsdatei angelegt und der Daemon inputlircd gestartet,

kann das LIRC-Clientprogramm gestartet werden. In diesem Beispiel das oben

erwähnte Programm irexec zur Ausführung von Shell-Befehlen.

Um irexec zu starten, falls noch keine Instanz läuft, öffnet man ein

Terminal und führt folgenden Befehl aus:

$ irexec --daemon

Ist irexec gestartet, sollten durch das Drücken der Tasten für

„Lauter“, „Leise“ und „Stumm“ die entsprechenden Befehle ausgeführt werden.

Für erste Tests und zum Debuggen der LIRC-Konfigurationsdatei ist das

Kommandozeilen-Programm ircat hilfreich. Es kann die Rolle eines

beliebigen LIRC-Clientprogramms annehmen und gibt den Befehl für die

jeweils gedrückte Taste aus, ohne diesen auszuführen.

Als Argument erwartet ircat den Namen des Clientprogramms, das debuggt

werden soll, so wie mit prog in der Konfigurationsdatei angegeben. Um

vorzugeben, ircat sei der VLC Media Player, damit also alle Blöcke mit

gesetztem prog=vlc greifen, muss folgender Befehl ausgeführt werden:

$ ircat vlc

Angemerkt sei noch, dass die Desktopumgebung GNOME Eingabegeräte der

HID-Klasse erkennt und auf die Tastencodes KEY_VOLUMEDOWN, KEY_VOLUMEUP

und KEY_MUTE auch ohne LIRC reagiert. Unter KDE stellt

KDELirc [6] die Verbindung zwischen

LIRC und dem Desktop dar.

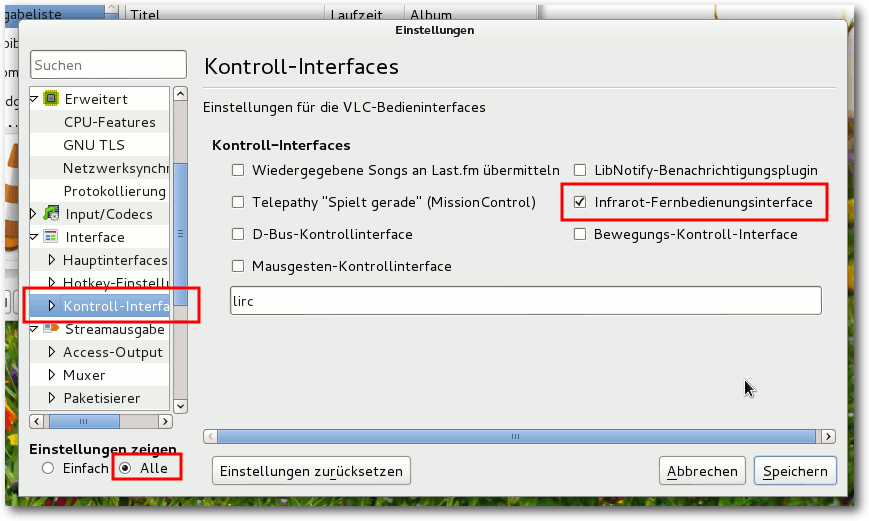

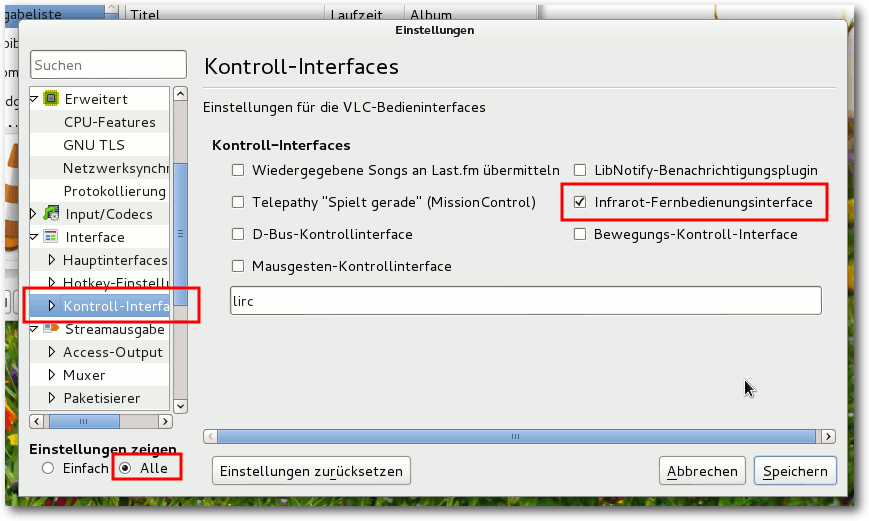

Einstellungen des VLC Media Player mit aktiviertem Infrarot-Fernbedinungsinterface.

| VLC-Kommandos für die Option config |

| VLC-Kommando | Beschreibung |

| key-disc-menu | Zum DVD-Menü gehen |

| key-loop | Normal/Wiederh./Schleife |

| key-nav-activate | Navigation aktivieren |

| key-nav-down | Nach unten bewegen |

| key-nav-left | Nach links bewegen |

| key-nav-right | Nach rechts bewegen |

| key-nav-up | Nach oben bewegen |

| key-next | Nächstes |

| key-pause | Pause |

| key-play-bookmark1 bis key-play-bookmark10 | Wiedergabelistenlesezeichen |

| key-play-pause | Play/Pause-Wechsel |

| key-play | Play |

| key-prev | Vorheriges |

| key-quit | Beenden |

| key-random | Zufällig |

| key-stop | Stopp |

| key-title-next | Nächsten Titel wählen |

| key-title-prev | Vorherigen Titel wählen |

| key-toggle-fullscreen | Vollbild-An/Aus-Wechsel |

| key-vol-down | Leiser |

| key-vol-mute | Ton aus |

| key-vol-up | Lauter |

VLC-Kommandos ausführen

Damit der VLC media player als LIRC-Clientprogamm agiert, die

LIRC-Konfigurationsdatei auswertet und per Fernbedienung mittels LIRC

gesteuert werden kann, muss die LIRC-Schnittstelle

aktiviert sein. Diese

aktiviert man im Dialog „Extras -> Einstellungen“, und unten links

bei „Einstellungen zeigen“ muss „Alle“ ausgewählt werden.

Dann „Interface -> Kontrollinterfaces“ aufrufen und dort

„Infrarot-Fernbedienungsinterface“ auswählen. Die verfügbaren Befehle

lassen sich im Terminal mit dem Befehl vlc --help --advanced aufrufen, dort

werden sie unter „Hotkeys“ aufgelistet.

Alle diese Kommandos sind im Quellcode des VLC media player in folgender Datei definiert:

./src/libvlc-module.c [7]

IR-Empfänger selbst bauen

Im Netz gibt es Anleitungen für den Empfänger-Bau

(als HID implementiert), z. B.

USB-IR-Boy [8] und

usb-ir-remote [9].

Links

[1] http://www.lirc.org/

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Human_Interface_Device

[3] https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/include/uapi/linux/input.h?id=refs/tags/v3.13

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/POSIX_local_inter-process_communication_socket

[5] http://www.elv.de/controller.aspx?cid=758&detail=10&detail2=126

[6] http://utils.kde.org/projects/kdelirc/

[7] http://repo.or.cz/w/vlc.git/blob/HEAD:/src/libvlc-module.c

[8] http://usbirboy.sourceforge.net/index.html

[9] http://usb-ir-remote.sourceforge.net/index.html

| Autoreninformation |

| Steffen Rumberger

ist Debian GNU/Linux-Nutzer. Er nutzt den VLC Media Player für Internetradio und DVB-T.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

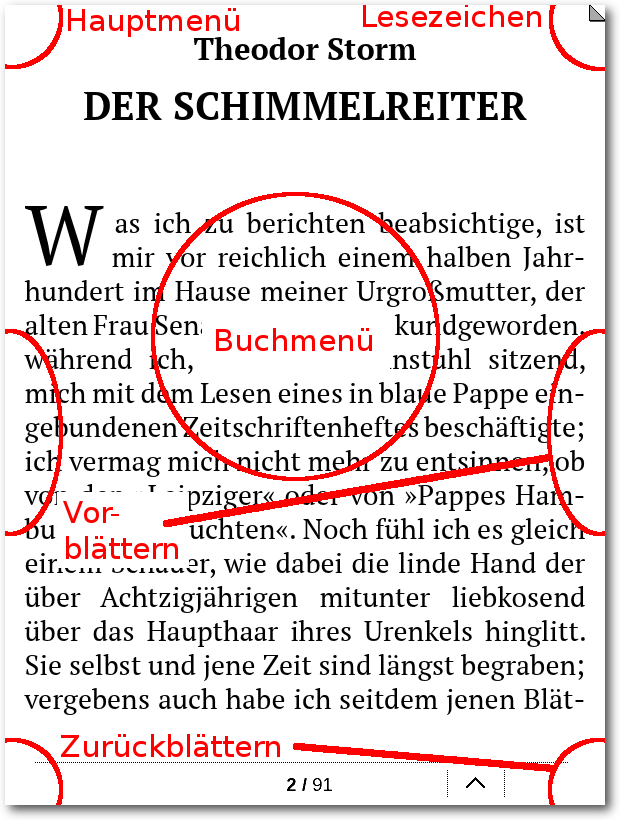

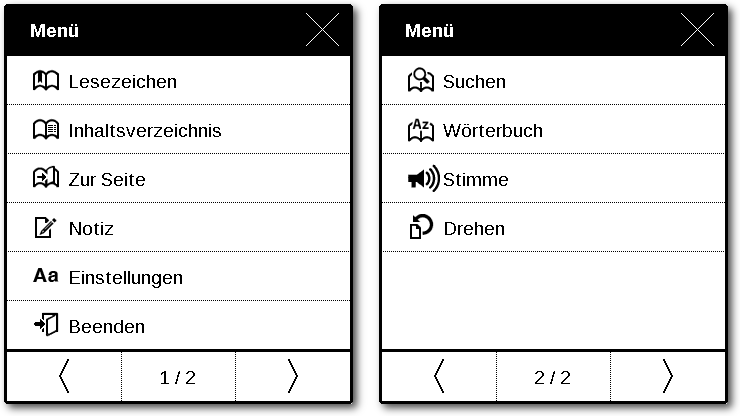

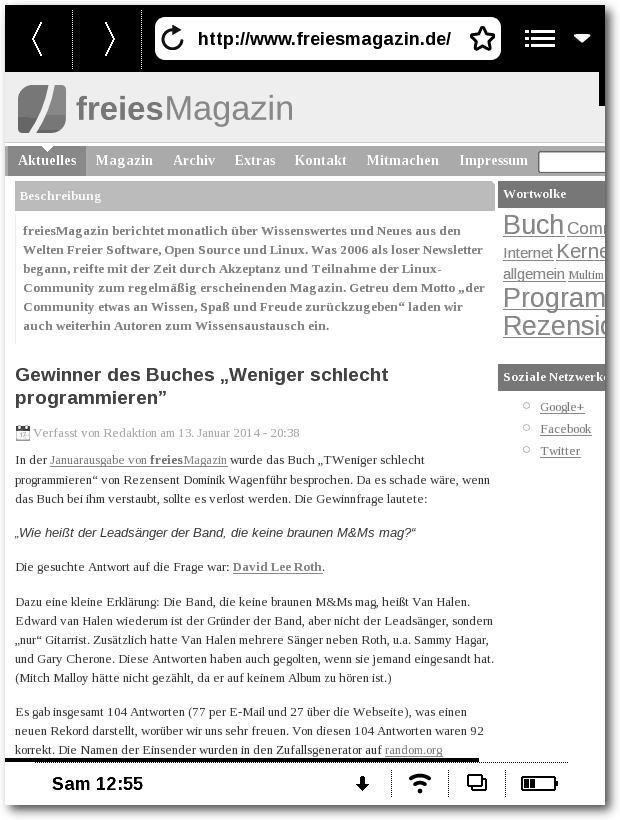

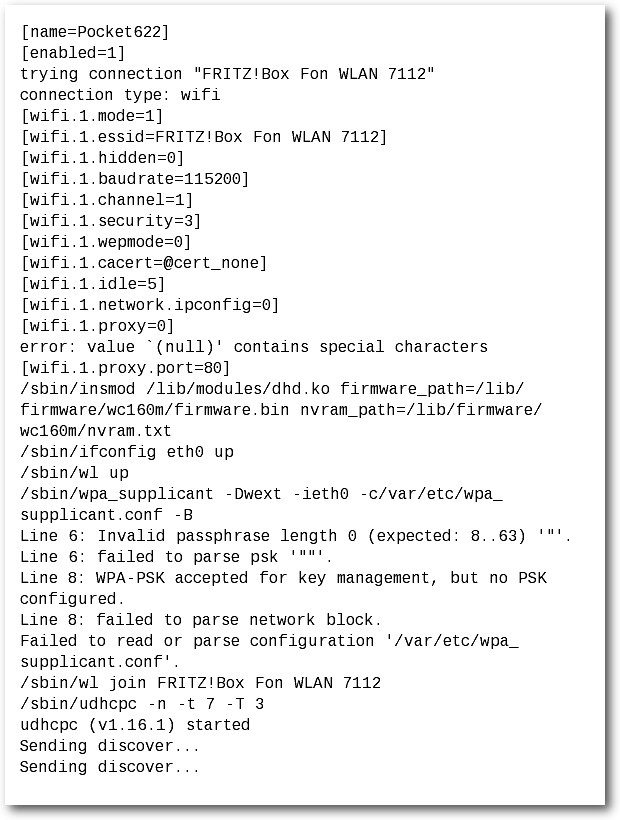

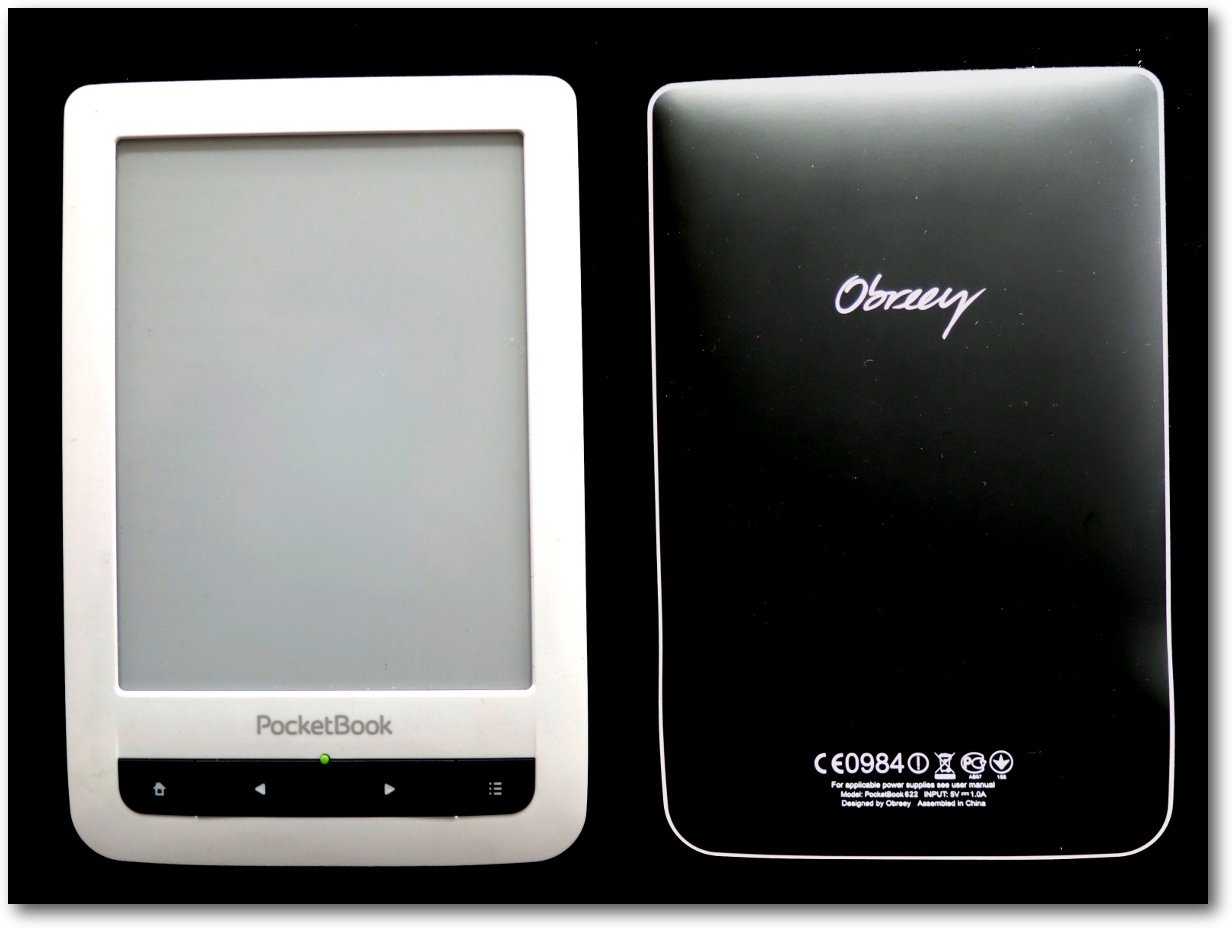

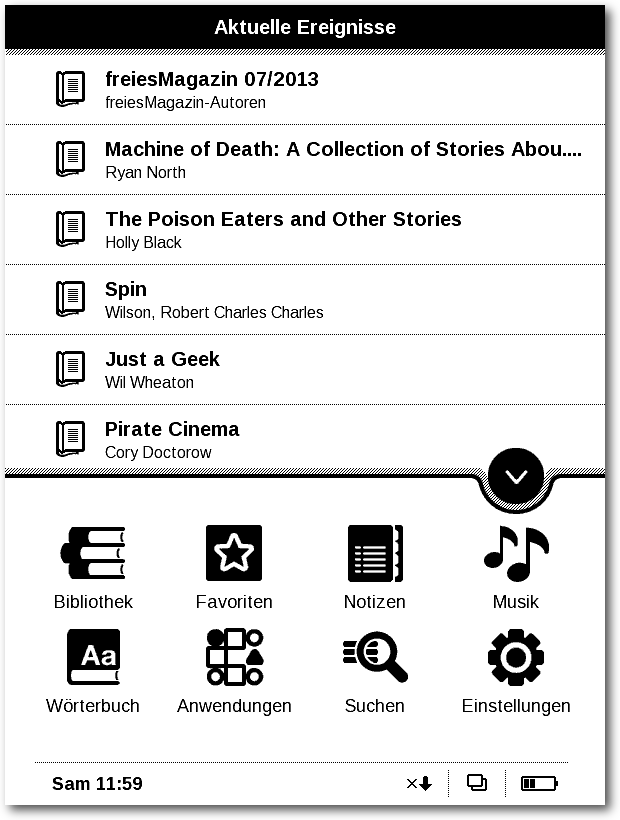

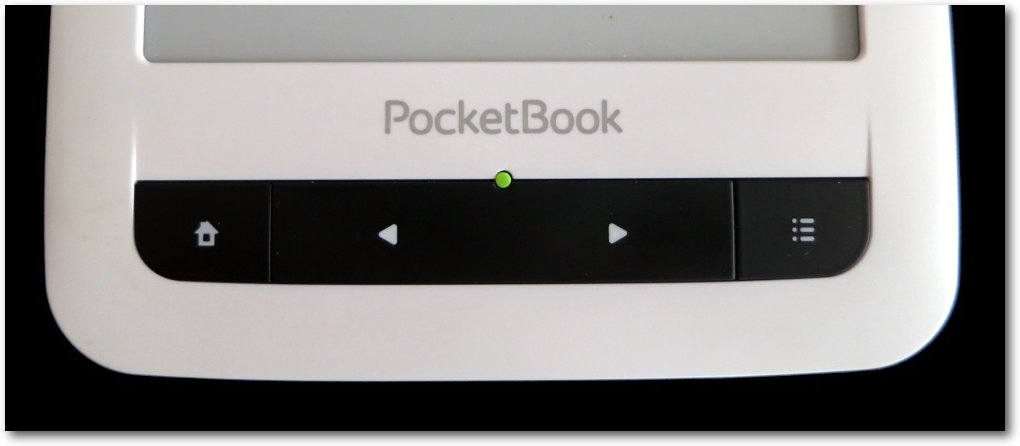

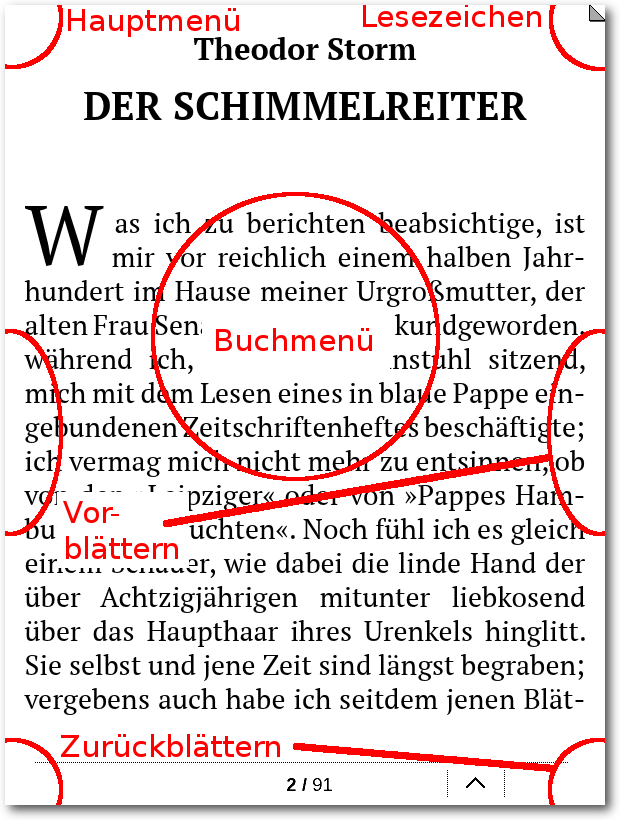

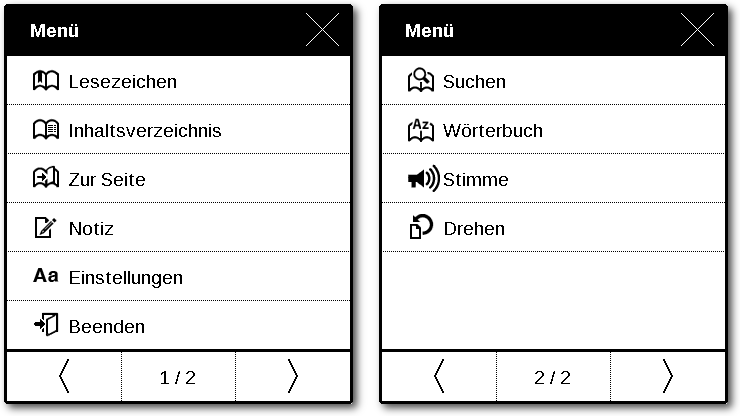

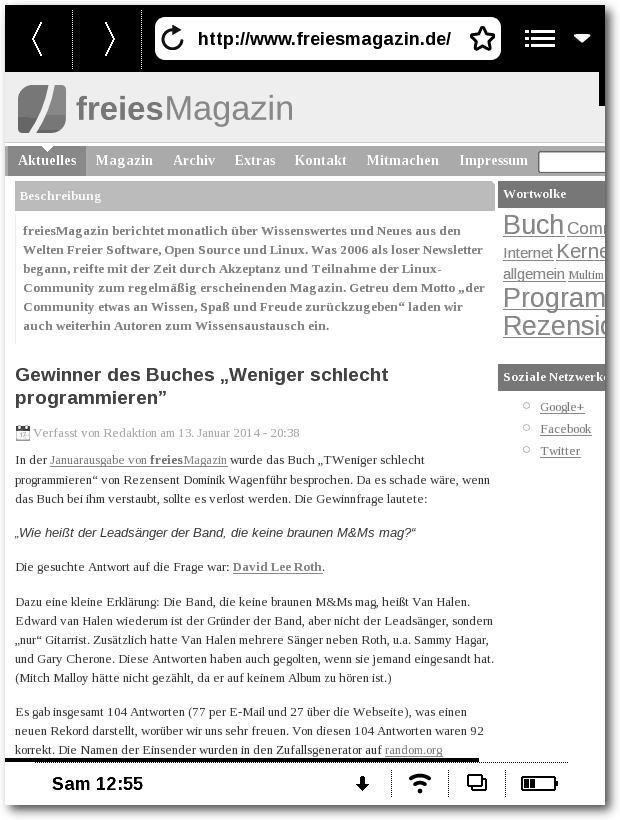

von Dominik Wagenführ

Die Welt wird immer digitaler. Auch in Deutschland erfreuen sich

elektronische Lesegeräte für Bücher (E-Book-Reader genannt) immer größerer

Beliebtheit. Neben dem bekannten Produkt eines großen

Internet-Versandhandels gibt es auch viele andere Hersteller. In diesem Artikel

soll das PocketBook Touch 622 vorgestellt werden.

Besonderheiten von E-Books und E-Book-Readern

Bevor das PocketBook vorgestellt wird, soll zuerst noch erklärt werden, was

einen E-Book-Reader ausmacht und was dessen Unterschiede zu

einem herkömmlichen gedruckten Buch sind.

Modernes Layout

Eine klassische Buchseite besteht normalerweise aus einem Textkörper, einer

Kopf- und Fußzeile. Das Layout ist fest vorgegeben und jedes Buch, was

gedruckt wird, sieht gleich aus. Es gibt zwar oft verschiedene Editionen,

bei denen die Schrift- oder Seitengröße anders ist, aber der Herausgeber

weiß immer, wie der Leser später jede einzelne Seite des Buches sieht.

Die Anzeige eines E-Books auf dem E-Book-Reader funktioniert anders. Es gibt

kein festes Layout, ebenso wenig wie eine Kopf- und Fußzeile. Viele

Reader lassen die Schriftgröße und den -stil anpassen. Oft kann man

den Reader auch drehen und im Querformat lesen.

Deshalb kann der Herausgeber keine Annahmen treffen, wie die Seiten aufgebaut sind.

Die Eigenschaften des E-Book-Readers sind dabei gleichzeitig Vor- und

Nachteil. Nachteil, weil es eben nicht immer sichergestellt ist, dass

z. B.

eine große Tabelle überhaupt vollständig abgebildet werden kann. Auch

spezielle Layoutmechanismen (z. B. der Abdruck eines Gedichts in einer