Zur Version ohne Bilder

freiesMagazin Januar 2013

(ISSN 1867-7991)

Ubuntu und Kubuntu 12.10

Das neue Ubuntu 12.10 „Quantal Quetzal“ erweist sich trotz der teilweise umstrittenen Neuerungen und einiger Baustellen als weitgehend solide Veröffentlichung. In dem Artikel sollen die wichtigsten Neuerungen im Detail betrachtet werden, darunter unter anderem Unity und KDE sowie die Multimedia-Eigenschaften der Distribution. (weiterlesen)

Desktop Publishing unter Linux – Dann klappt's auch mit der Druckerei!

Unter Linux etwas zu drucken, ist im Allgemeinen kein Problem: Drucker anschließen, eventuell noch einen Treiber installieren und losdrucken. Problematisch wird es allerdings, wenn man Größeres vorhat – zum Beispiel Werbeanzeigen oder einen Flyer drucken zu lassen. Was es dabei zu beachten gibt und wie man mit Scribus und Co. gute Ergebnisse erzielt, beschreibt dieser Artikel. (weiterlesen)

Zum Index

Linux allgemein

Ubuntu und Kubuntu 12.10

Der Dezember im Kernelrückblick

Anleitungen

Desktop Publishing unter Linux – Dann klappt's auch mit der Druckerei!

Software

blockdiag – Diagramme einfach erstellen

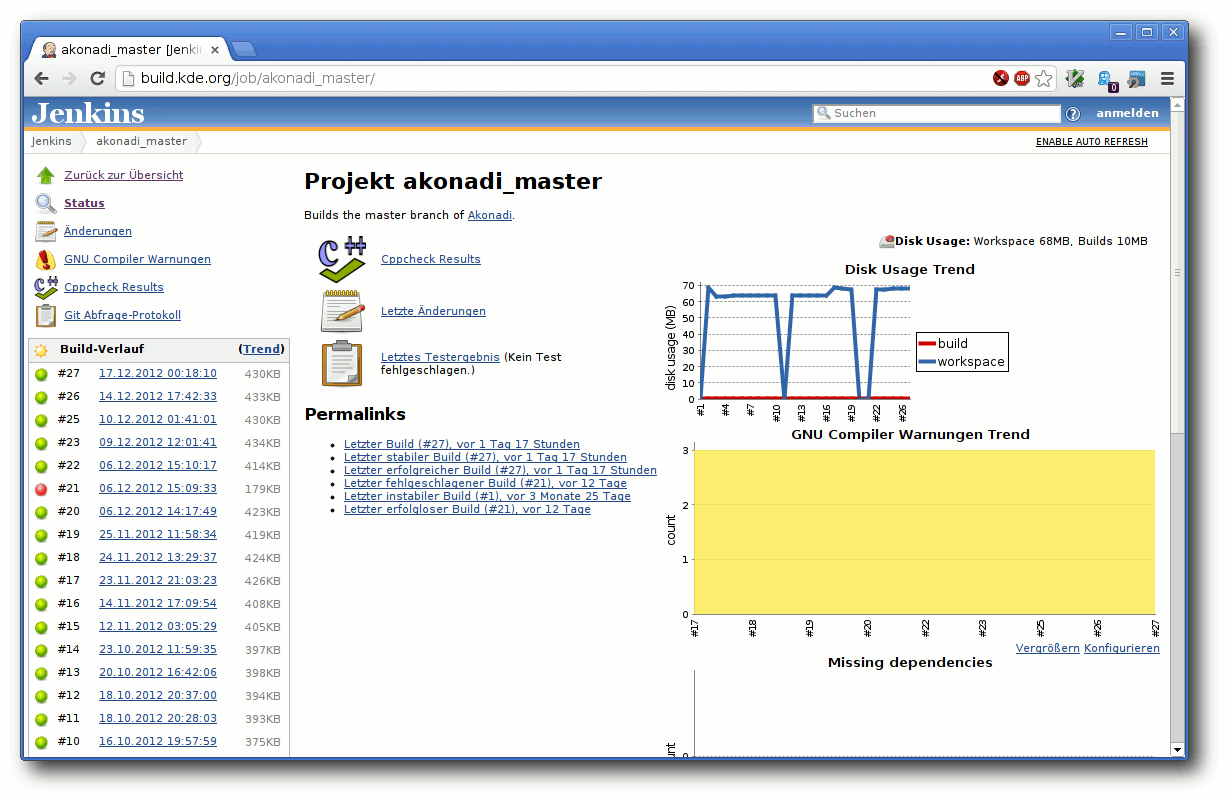

Kontinuierliche Integration mit Jenkins

Magazin

Editorial

Leserbriefe

Veranstaltungen

Konventionen

Impressum

Zum Index

Immer noch Autoren gesucht

Im Editorial der letzten Ausgabe freiesMagazin 12/2012 sowie auf unserer

Webseite [1]

haben wir um neue Autoren geworben. Es gab auch schon ein paar Rückmeldungen,

dennoch wollen wir noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es ohne

Autoren ebenso wie ohne Leser kein Magazin geben kann.

Aus dem Grund gibt es gleich zum Anfang des neuen Jahres leider nur

fünf Artikel. Diese sind qualitativ alle großartig, dennoch ist die

Anzahl sehr übersichtlich. Wir bitten also alle Leser darum, zu

überlegen, ob sie nicht das ein oder andere oft verwendete und nicht

allzu bekannte Programm vorstellen wollen. Oder vielleicht gibt es ein

kleines Skript, was einem jeden Tag gute Dienste erweist und mit der

Gemeinschaft geteilt werden soll.

Wer Lust und Zeit hat, kann sich unter  bei uns melden.

bei uns melden.

Jahresarchiv auch für EPUB

Ebenfalls noch in der letzten Ausgabe hatten wir ohne große

Ankündigung den Jahresindex 2012 vorgestellt. Später folgten auf der

Webseite [2]

neben dem Index 2012 auch alle PDF-Ausgaben des Jahres gepackt in

einem Archiv.

Wir stellten uns darauf aber die Frage, ob es überhaupt einen

Verwendungszweck für dieses Archiv gibt. Aus dem Grund starteten wir

einen Umfrage, die zwei Wochen lief [3].

Wir haben die Umfrageantworten viergeteilt, sodass man daraus zwei

Fragen beantworten konnte:

„Wird das PDF-Jahresarchiv benötigt? Und ist ggf. auch ein EPUB-Archiv sinnvoll?“

Leider ist bei der Erstellung der Umfrage ein Fehler unterlaufen,

sodass die Teilnehmer mehrere Lösungen ankreuzen konnten, obwohl dies

gar nicht sinnvoll war.

Dennoch kann man daraus ablesen, dass ein Großteil (über 60 %)

das PDF-Jahresarchiv nutzt und dass immerhin noch gute 40 %

auch einem EPUB-Archiv nicht abgeneigt wären.

Aus dem Grund bieten wir ab diesem Jahr auch zwei Archive mit allen

EPUB-Ausgaben an [4]

– ein Archiv mit den „vollständigen“ EPUBs mit Bildern und ein

schlankeres Archiv mit den EPUB-Ausgaben ohne Bildern. So kann jeder

für sich die richtige Wahl treffen.

Ein einzelnes EPUB mit allen 12 Ausgaben wäre für uns zu viel Arbeit

und der Mehrwert wäre vermutlich zu gering, da vor allem bei der

EPUB-Version mit Bildern die Dateigröße viel zu groß wäre und die

meisten mobilen Lesegeräte ein Problem damit bekommen würden.

Bei der Umfrage kam auch die Frage nach einer HTML-Version auf [5]. Uns

erreichen ab und an Anfragen, dass man die HTML-Version sowieso etwas

aufbessern sollte und jeden Artikel auf

1.2em]Magazin/13_01_inhalteiner extra Seite mit einem

ordentlichen Menü auf der linken Seite darstellen sollte. Leider fehlt

uns hierzu das Wissen bzw. die Zeit, um dies vernünftig umzusetzen.

Eine Integration in unsere Webseite (mit CMS Drupal) wäre wünschenswert,

ist aber von uns nicht machbar.

Ebenso wünschen sich unsere Leser die Möglichkeit der automatischen

Extraktion von Einzel-Artikeln aus einer PDF-Ausgabe zur einfachen

Archivierung [6].

Auch dieses Projekt existiert schon länger in unseren Köpfen, kann aber

von uns nicht umgesetzt werden.

Wer sich also befähigt fühlt, dies umzusetzen, kann sich gerne bei

uns unter  melden.

melden.

Neues vom sechsten Programmierwettbewerb

Der sechste freiesMagazin-Programmierwettbewerb [7]

läuft bereits einen Monat und hat schon viel Interesse geweckt. Mit

den ersten Einreichungen wurden aber natürlich auch kleine Fehler

aufgedeckt, bei denen versucht wird, diese immer schnell zu beheben.

Aus diesem Grund sollte jeder (potenzielle) Teilnehmer auch immer die

RSS-Kommentarseite zum Wettbewerb im Auge

behalten [8], um immer

auf dem neuesten Stand zu sein.

So gab es bisher eine Wettbewerbsergänzung, nach der jeder Teilnehmer

zusätzlich eine Insel mit einreichen darf, die auch im Wettbewerb mit

genutzt wird [9].

Daneben gab es Probleme mit der Laufzeit einiger Bots, sodass hier

eine größere Beschränkung als vormals angedacht gesetzt werden

musste [10].

Es sind noch knapp vier Wochen Zeit, um am Wettbewerb teilzunehmen.

Wir freuen uns über jede weitere Einsendung!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe.

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Links

[1] http://www.freiesmagazin.de/20121126-freiesmagazin-sucht-autoren

[2] http://www.freiesmagazin.de/20121219-index-und-komplettausgabe-2012-erschienen

[3] http://www.freiesmagazin.de/20121219-ist-ein-komplettes-jahresarchiv-sinnvoll

[4] http://www.freiesmagazin.de/20121230-epub-komplettausgabe-2012

[5] http://www.freiesmagazin.de/node/303/results#comment-2780

[6] http://www.pro-linux.de/news/1/19181/comm/1/show-all-comments.html

[7] http://www.freiesmagazin.de/sechster_programmierwettbewerb

[8] http://www.freiesmagazin.de/crss/node/295

[9] http://www.freiesmagazin.de/20121223-erweiterung-zum-programmierwettbewerb

[10] http://www.freiesmagazin.de/20121227-wichtige-regelaenderung-zur-laufzeit

Das Editorial kommentieren

Zum Index

von Hans-Joachim Baader

Das neue Ubuntu 12.10 „Quantal Quetzal“ erweist sich trotz der

teilweise umstrittenen Neuerungen und einiger Baustellen als

weitgehend solide Veröffentlichung. Im Folgenden sollen die

wichtigsten Neuerungen im Detail betrachtet werden.

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Ubuntu und Kubuntu 12.10“ erschien erstmals bei

Pro-Linux [1].

Vorwort

Ein halbes Jahr nach Ubuntu 12.04 LTS (siehe „Ubuntu 12.04“,

freiesMagazin 06/2012 [2])

wurde im Oktober Ubuntu 12.10 veröffentlicht. Es ist der Beginn eines

neuen Zweijahreszyklus, der mit Ubuntu 14.04 LTS als neuer

langfristig stabiler Version enden soll. Wie alle Versionen zwischen

den LTS-Versionen soll auch „Quantal Quetzal“ 18 Monate lang

unterstützt werden.

Ubuntu bei der Installation.

Die neue Version bringt, in aller Kürze zusammengefasst, den Kernel

Linux 3.5.5, die neuesten Versionen der Desktopumgebungen, viele

neue bzw. aktualisierte Programme, vereinheitlichte Installation

durch Integration fast aller Funktionen in das Installationsprogramm

Ubiquity und verkleinerte Installations-Images für Server. Auch die

Desktopumgebung Unity wurde erweitert, allerdings in nicht

unumstrittener Weise. So sorgte die Installation der

„Shopping-Linse“, die die Suchfunktion in der Übersichtsseite auf

Online-Angebote erweitert, für starke Bedenken bezüglich der

Privatsphäre. Zudem wurde die ohne Hardwarebeschleunigung

auskommende Variante „Unity 2D“ der Unity-Oberfläche entfernt. Es wird

also, wie auch bei GNOME inzwischen erwogen wird,

eine Hardware-3D-Beschleunigung vorausgesetzt, die notfalls mit

llvmpipe emuliert werden kann. Im Rahmen des Möglichen sollen die

Änderungen genauer betrachtet werden. Dabei wird sich dieser Artikel

auf die Desktopumgebungen Unity und KDE beschränken.

Wie immer sei angemerkt, dass es sich hier nicht um einen Test der

Hardwarekompatibilität handelt. Es ist bekannt, dass Linux mehr

Hardware unterstützt als jedes andere Betriebssystem, und das

überwiegend bereits im Standard-Lieferumfang. Ein Test spezifischer

Hardware wäre zu viel Aufwand für wenig Nutzen. Falls man auf

Probleme mit der Hardware stößt, stehen die Webseiten von Ubuntu

zur Lösung bereit.

Da eine Erprobung auf realer Hardware nicht das

Ziel des Artikels ist, werden

für den Artikel

zwei identische virtuelle Maschinen, 64

Bit, unter KVM mit jeweils 1024 MB RAM verwendet.

Installation

Ubuntu wird meist von einem Live-System aus installiert. Die erste

Neuerung von Version 12.10 ist, dass es keine CD-Images mehr gibt,

nur noch ein DVD-Image, das jetzt „Desktop-Image“ heißt, allerdings

im Umfang so weit reduziert wurde, dass es noch auf eine 800-MB-CD

passen würde. Ob das funktioniert, geht aus der Dokumentation nicht

hervor. Auf jeden Fall kann das ISO-Image auf DVD oder einem

USB-Medium verwendet werden.

Auch die „Alternate“-CD ist abgeschafft, da jetzt endlich das

Installationsprogramm Ubiquity die meisten Funktionen und die

Flexibilität besitzt, die bisher nur in dem im Textmodus laufenden

Installer zu finden waren. Eine Einschränkung gibt es zur Zeit:

Software-RAID wird noch nicht unterstützt. Man muss es entweder

nachträglich einrichten oder von der Alternate-CD von Ubuntu 12.04

installieren und dann ein Update machen.

Das CD-Format hat nur noch Bestand für die verschiedenen

Server-Images, die Versionen für ARM- und PowerPC-Systeme

einschließen. Ferner sind die Images für ARM-Desktops jetzt normale

Live-Systeme, die man von USB-Medien starten kann. Ein Teil der

Images unterstützt Secure Boot, nämlich das Desktop-Image, der

Server und Edubuntu. Die anderen Varianten erhalten diese

Unterstützung erst in der nächsten Version.

Für Ubuntu 12.10 werden dieses Mal 768 MB RAM für den Unity-Desktop

als Mindestanforderung angegeben [3],

doppelt so viel wie bisher. Für Kubuntu sollten es 512 MB RAM oder

mehr sein. Das gleiche gilt jetzt auch für Xubuntu. Auch die

Server-Edition wurde anspruchsvoller und verlangt jetzt 256 MB statt

128 MB. Man sollte allerdings generell mindestens so viel RAM haben,

dass alle benötigten Anwendungen zugleich ohne zu swappen laufen

können, denn nur so läuft das System vollständig flüssig.

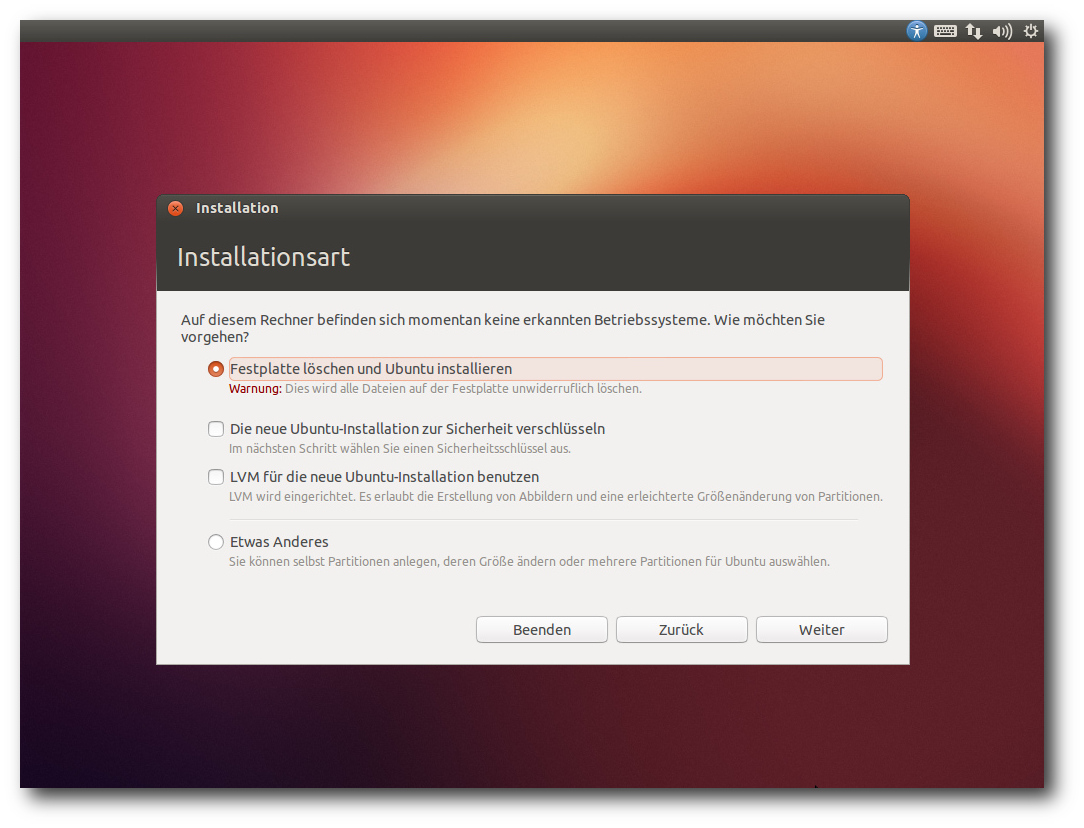

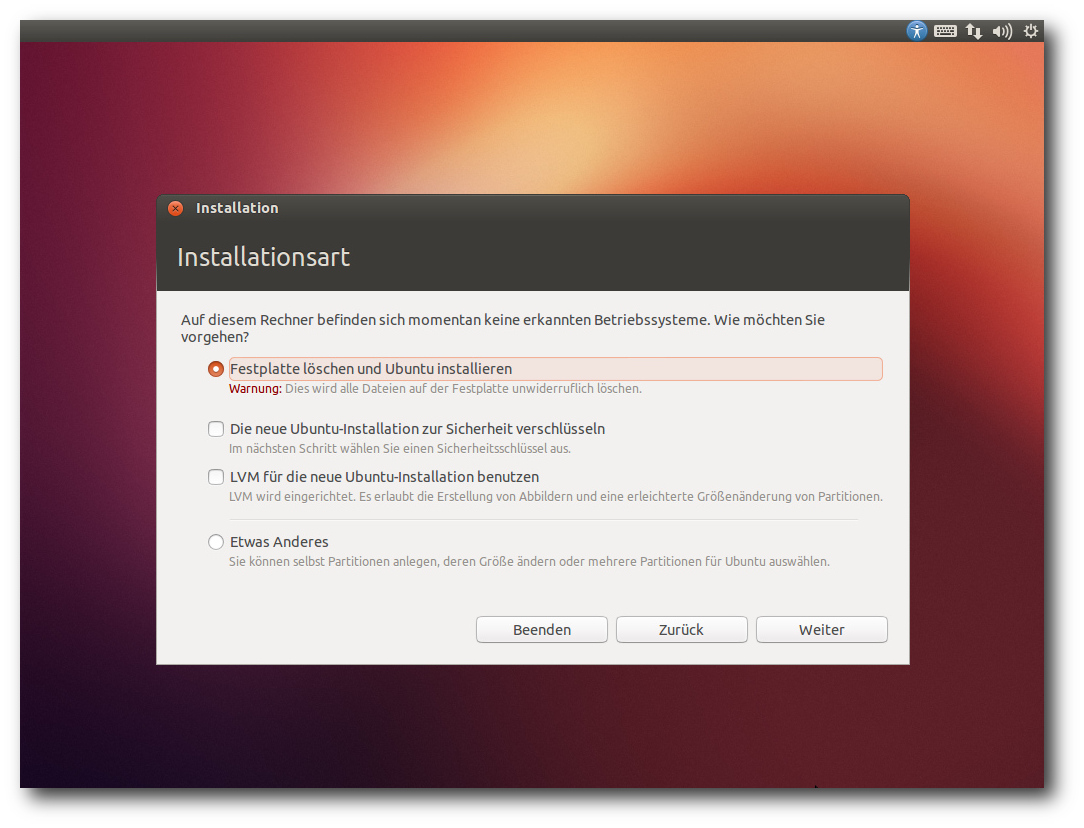

Auswahl der Partitionierung.

Hier soll nur die Installation von der Desktop-DVD kurz vorgestellt

werden. Die Installation unterlag nur wenigen sichtbaren Änderungen

gegenüber der letzten Version. Hauptsächlich wurde die

Partitionierung erweitert, so dass man jetzt auch die

Optionen zu

LVM und Verschlüsselung

besitzt, die früher nur auf der Alternate-CD

zu finden waren. Standardmäßig wird nur eine einzige große Partition

mit dem Dateisystem ext4 sowie eine Swap-Partition angelegt. Das

bleibt auch so, wenn man LVM einsetzt. Will man seine

Partitionierung selbst definieren,

muss man „Etwas Anderes“

auswählen, wodurch das Partitionierungswerkzeug gestartet wird. Dort

können die gängigen Dateisysteme einschließlich Btrfs ausgewählt

werden.

Direkt nach der Definition der Partitionen beginnt der Installer mit

der Partitionierung und der Installation der Pakete im Hintergrund.

Ein Fortschrittsbalken zeigt von hier an den Stand der Installation

an. Parallel dazu kann man die Zeitzone auswählen und danach das

gewünschte Tastatur-Layout einstellen.

Auswahl der Zeitzone.

Im letzten Schritt gibt man seinen Namen, Anmeldenamen, Passwort und

den Computernamen

ein. Wenn zuvor bereits per DHCP ein Name

ermittelt werden konnte, wird dieser als Vorgabe angezeigt. Wenn

erkannt wird, dass die Installation in einer virtuellen Maschine

läuft, wird dagegen der Name "benutzer-virtual-machine" vorgegeben.

Optional können Daten im Home-Verzeichnis verschlüsselt werden.

Während man das Ende der Installation abwartet, kann man nun noch

einige Tipps zu Ubuntu ansehen.

Ausstattung

Sowohl Ubuntu als auch Kubuntu starten schnell.

Ein Vergleich zur

Vorversion lässt sich aber nicht ziehen, da Ubuntu stark ausgebremst

wird, wenn keine Hardware-3D-Beschleunigung vorhanden

ist.

Bekanntlich hat Ubuntu in der neuen Version die ohne

Hardware-3D-Beschleunigung funktionierende Variante „Unity 2D“ von

Unity fallen lassen. Das gleiche also, was auch GNOME mit der

Einstellung des Ausweichmodus [4]

für Version 3.8 angekündigt hat. Der Grund ist in beiden Fällen der

gleiche: Die wohl populärsten Treiber bieten 3D-Beschleunigung, und

für den Rest gibt es jetzt „llvmpipe“. Die meisten Benutzer sollten

also kein Problem damit haben, aber es gibt Umgebungen, in denen

keine 3D-Beschleunigung möglich ist, darunter virtuelle Maschinen

wie Qemu in (bisher) den meisten Fällen, Nicht-x86-Architekturen

oder einige andere freie Betriebssysteme als Linux. Deren Benutzer

werden sich über die unerträgliche Langsamkeit von llvmpipe sehr

ärgern. Es ist schlicht zu langsam, um vernünftig damit zu arbeiten,

damit wird Unity unbenutzbar. Es bleibt abzuwarten, ob GNOME 3.8 es

besser macht.

Doch abgesehen von llvmpipe hat Ubuntu 12.10 noch einiges mehr an

Neuheiten zu bieten. X.org wurde auf die neue Version X11R7.7

aktualisiert und enthält jetzt X-Server 1.13, Mesa 9.0 und

aktualisierte Bibliotheken und Treiber. Die Oberfläche Unity wurde

auf Version 6.8 (inzwischen bereits 6.10) aktualisiert. In dieser

Version gibt es eine Vorschaumöglichkeit in der Übersicht und eine

Coverflow-Ansicht. Compiz unterstützt nun GLES, und damit ist

Unity-3D wieder auf dem Pandaboard lauffähig.

Ein Großteil der Desktop-Anwendungen wurde auf Python 3 umgestellt.

Python 3 fand bisher unter den Entwicklern nur mäßige Akzeptanz,

weil wichtige Bibliotheken noch nicht portiert waren. Daher ist

Python 2 ebenfalls installiert und wird auch weiterhin unterstützt.

Der Kernel beruht auf Linux 3.5.7 und ist damit drei Versionen neuer als in

Ubuntu 12.04 LTS. Aus Benutzersicht bedeutet das eine Vielzahl zusätzlicher

Treiber und viele Optimierungen. Daneben enthält der Kernel viele neue Features,

die nur für Spezialisten von Interesse sind.

Ferner hat sich

Canonical quasi in letzter Minute entschieden, beim Bootloader Grub2

zu bleiben. Zunächst hatte der Distributor Bedenken, dass sich die

Lizenz GPLv3 von Grub2 problematisch auf die Unterstützung von

Secure Boot auswirken könnte.

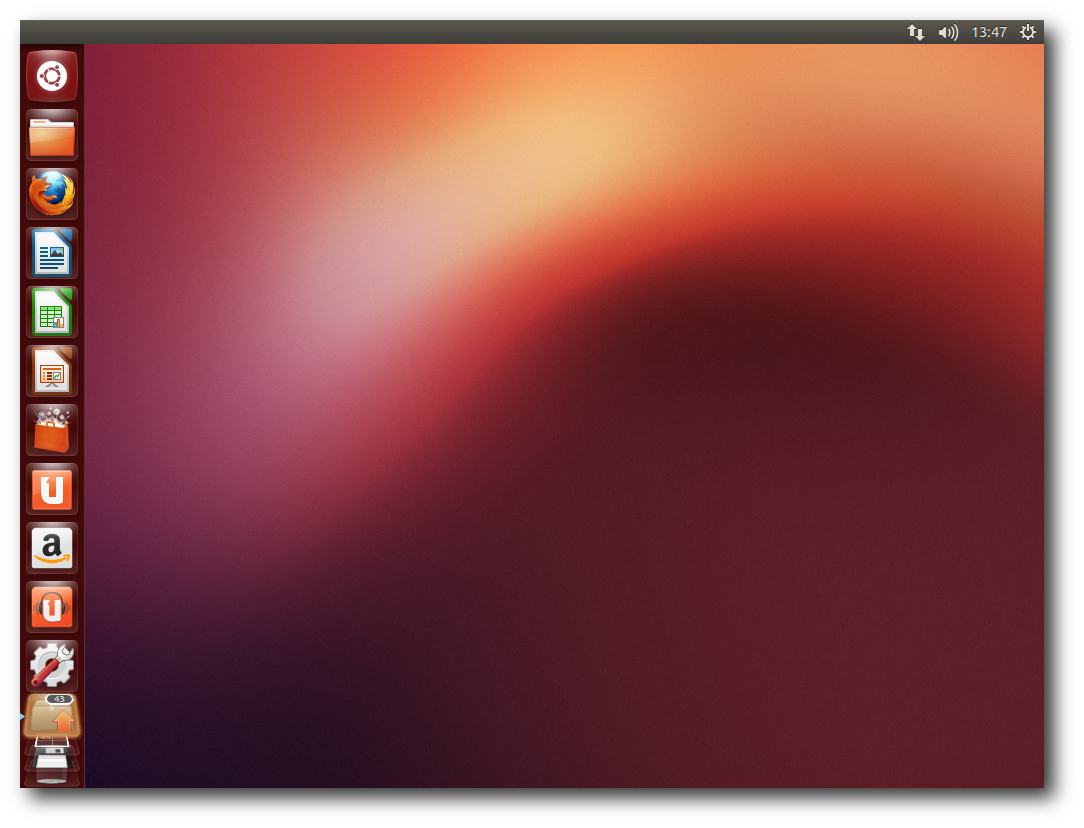

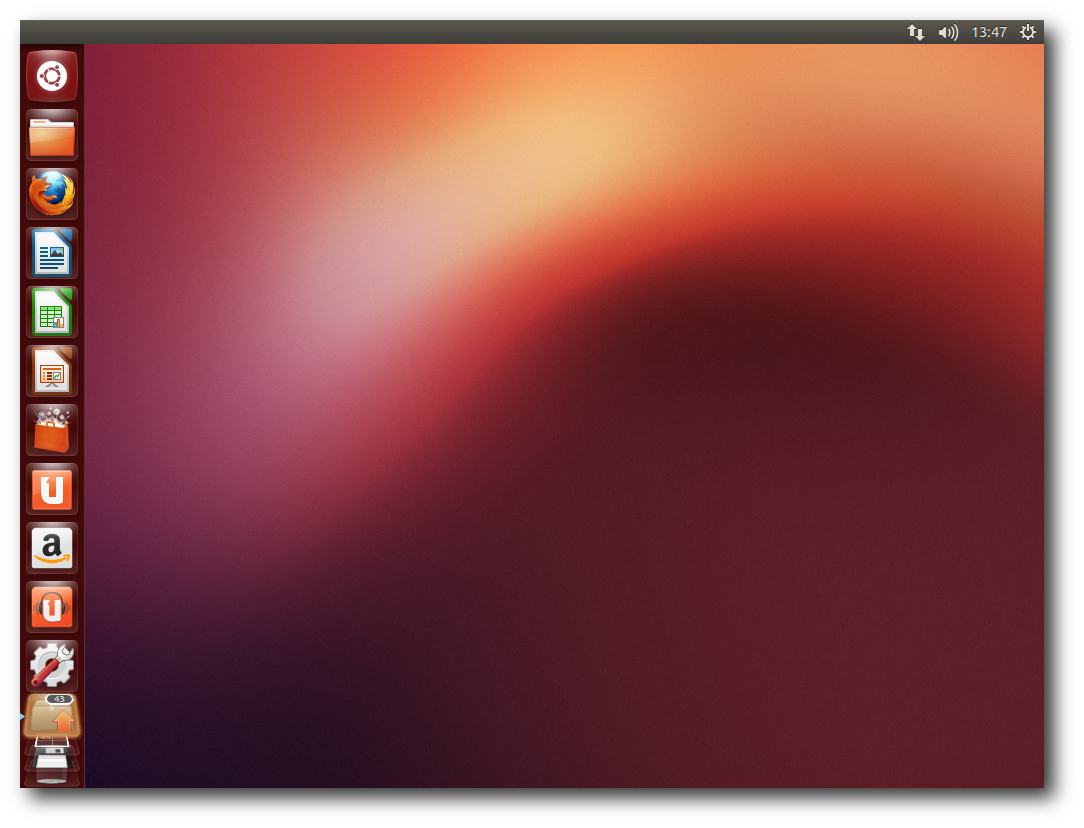

Standard-Desktop von Unity mit vorliegenden Aktualisierungen.

Weitere Updates sind LibreOffice 3.6.2-rc2, das nun das

Head-Up-Display eingebaut hat und somit kein Plug-in mehr benötigt,

und GNOME 3.6.0. Der Update-Manager wurde vereinfacht und in

„Software Updater“ umbenannt. Eine automatische Prüfung auf Updates

wird gleich beim Start des Programms durchgeführt. Im Kernel wurde

der Standard-I/O-Scheduler wieder auf „Deadline“ für Server und

Desktop geändert.

Weitere Arbeiten wurden vorgenommen, die

verschiedenen Kernel-Konfigurationen weitgehend zu vereinheitlichen.

So sollen keine separaten Varianten für virtuelle Maschinen mehr

nötig sein. Für 32-Bit-x86-Rechner wurde PAE die Standardversion.

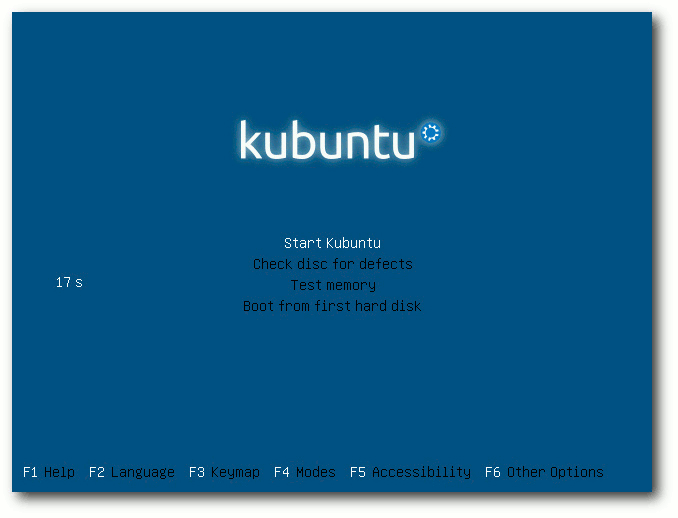

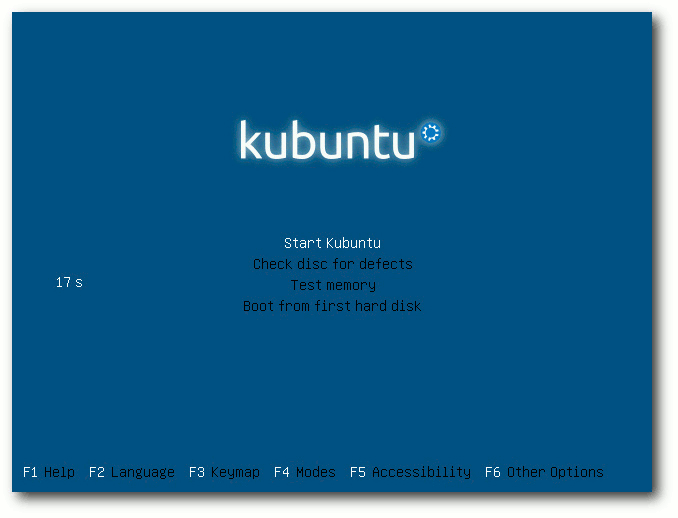

Kubuntu wird nun als 950 MB großes Hybrid-Image für USB-Laufwerke

oder DVD ausgeliefert und enthält KDE SC 4.9, LibreOffice und Teile

von Calligra als Office-Suite, LightDM als Login-Manager,

Telepathy-KDE 0.5.1 für Instant Messaging, OwnCloud 4, Amarok 2.6,

Digikam 2.8 und Rekonq 1.1. Kontact wurde um Ressourcen für Facebook

und Google erweitert.

Bootscreen des ISO-Images von Kubuntu 12.10.

Für Entwickler stehen GCC 4.7.2, Python 2.7.3 und 3.2.3, OpenJDK 6b24 und 7u9

und vieles mehr bereit.

Die DNS-Auflösung wird jetzt von dem immer installierten dnsmasq

übernommen, wovon sich der Distributor eine schnellere Auflösung und

bessere VPN-Unterstützung verspricht.

Bei der Server-Variante hat Ubuntu das Installations-Image in

weniger als 700 MB gequetscht, womit es wieder auf eine CD passt.

Unter anderem wurden Tomcat auf Version 7 und Ceph auf 0.48

aktualisiert. Neu wurden die Metal as a Service

(MAAS)-Infrastruktur [5]

und der Juju Charm Store eingeführt. OpenStack wurde auf die neueste

Version Essex aktualisiert. Zentyal und OpenMPI 1.5 für

ARM wurden den

Repositorys hinzugefügt. Für die Virtualisierung

stehen mehrere Lösungen

bereit, darunter KVM 1.2, Linux Containers 0.8.0 und Xen 4.1.3.

Wie gewohnt hat Root keinen direkten Zugang zum System, sondern die

Benutzer der Gruppe sudo können über das Kommando sudo Befehle als

Root ausführen.

Beim Speicherverbrauch hat Unity jetzt endgültig jedes vernünftige

Maß überschritten. Nicht weniger als 570 MB benötigt die Umgebung

allein, ohne dass irgendwelche produktive Software gestartet wurde.

Unsicher ist allerdings, ob diese Erhöhung nur auf llvmpipe

zurückgeht. Es wäre möglich, weil Compiz allein bereits 230 MB

belegt. KDE benötigt in der Standardinstallation mit einem

geöffneten Terminal-Fenster etwa 430 MB. Die Messung des

Speicherverbrauchs der Desktops kann jeweils nur ungefähre Werte

ermitteln, die zudem in Abhängigkeit von der Hardware und anderen

Faktoren schwanken. Aber als Anhaltspunkt sollten sie allemal genügen.

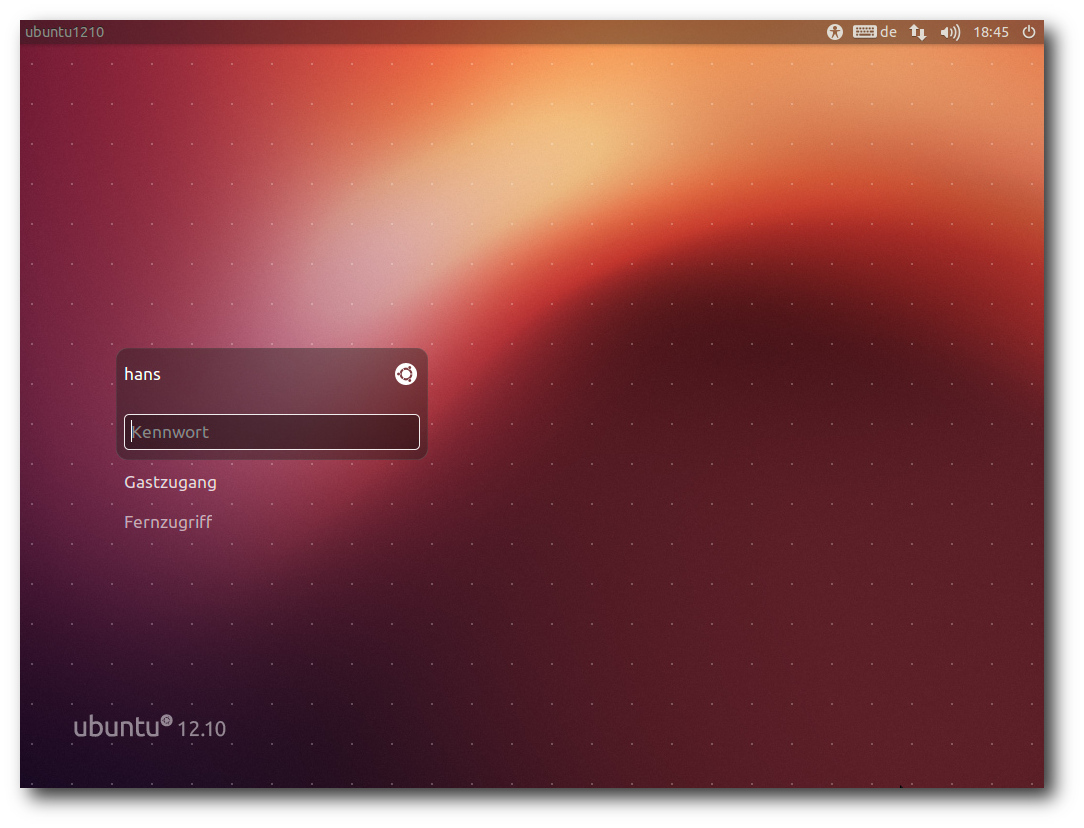

Unity

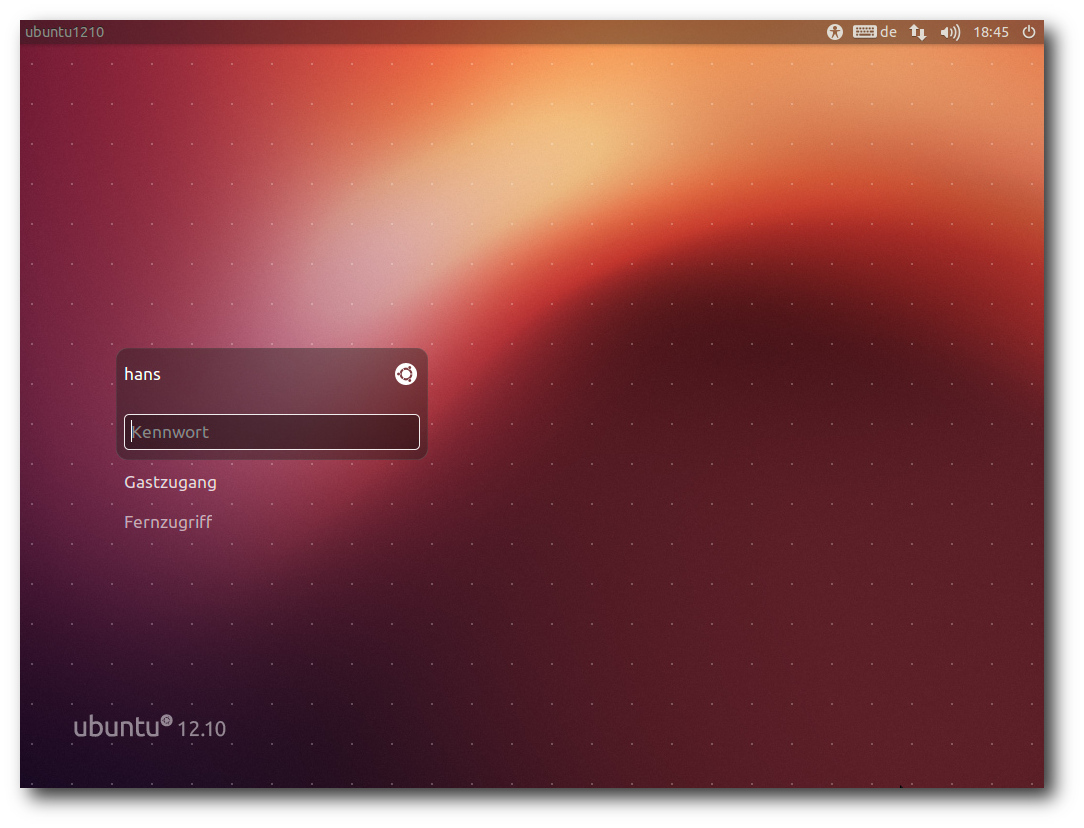

Der Login-Bildschirm auf Basis von LightDM wurde im Aussehen etwas

verändert, so dass unter anderem lange Namen besser passen. Er lässt

sich jetzt direkt für Remote-Desktop-Verbindungen nutzen, was die

Nutzung von Ubuntu als Thin Client erleichtert. Der Netzwerkstatus

wird dazu in einer Leiste am Oberrand angezeigt.

Der Login-Bildschirm von LightDM.

Unity ist quasi die offizielle Desktopumgebung von Ubuntu. Nachdem

Kubuntu zum Gemeinschaftsprojekt heruntergestuft wurde, gibt es

keine Desktopumgebung mehr, die ganz gleichberechtigt neben Unity

steht. Dennoch soll im nächsten Abschnitt auch KDE betrachtet

werden, da es eines der wichtigsten Desktop-Systeme für Linux ist.

In dieser Version wurde Unity wieder stark überarbeitet. So wurden

auf der Übersichtsseite etliche Details verbessert. In die

Startleiste kann man neben lokalen Anwendungen auch URLs von

Webseiten integrieren.

Canonical nennt diese Funktion Webapps. Sie

sorgen dafür, Firefox mit der betreffenden URL zu starten, doch wenn

das alles wäre, wäre es kaum eine Erwähnung wert. Die Integration

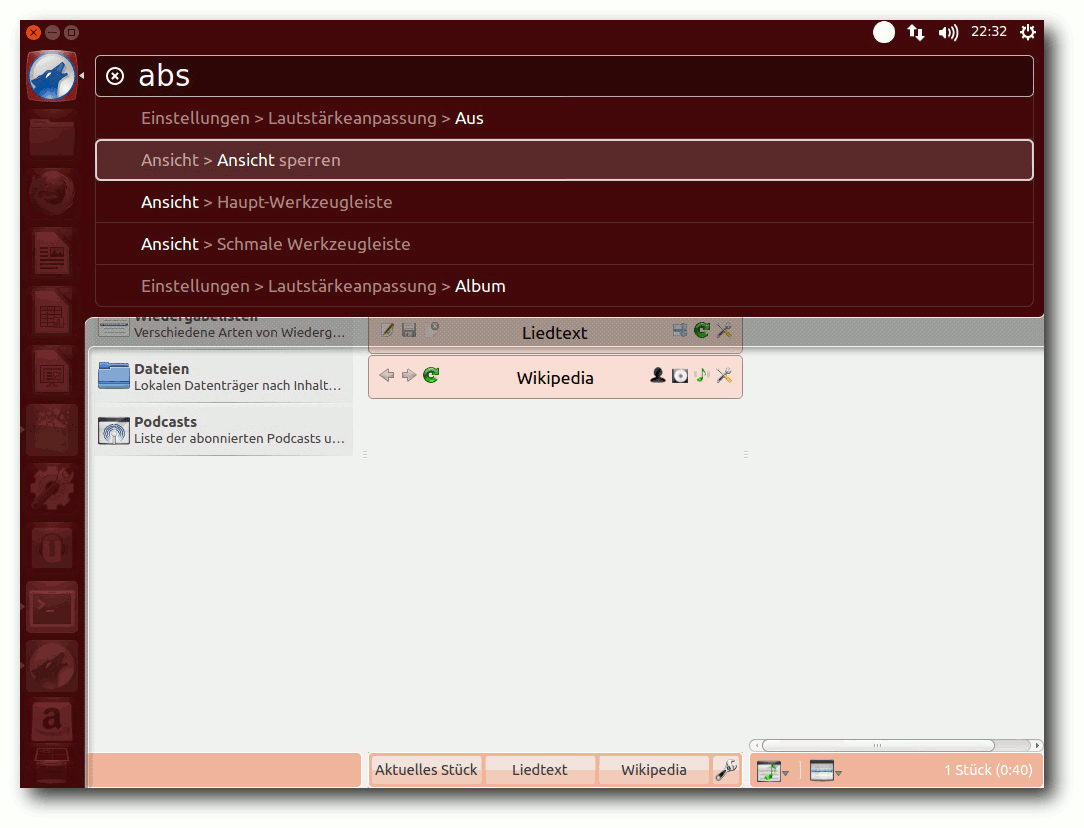

von Webapps ist ziemlich weitreichend. Head-Up-Display (HUD),

Integration ins Benachrichtigungssystem und in die

Online-Kontenverwaltung sind einige der zusätzlichen Eigenschaften.

Aus diesem Grund sind Webapps auch separate Plugins, von denen

bereits eine stattliche Auswahl [6]

existiert. Nur zwei Webapps, Amazon und Ubuntu One Music, sind

vorinstalliert und offenbar im Paket unity-webapps-common enthalten.

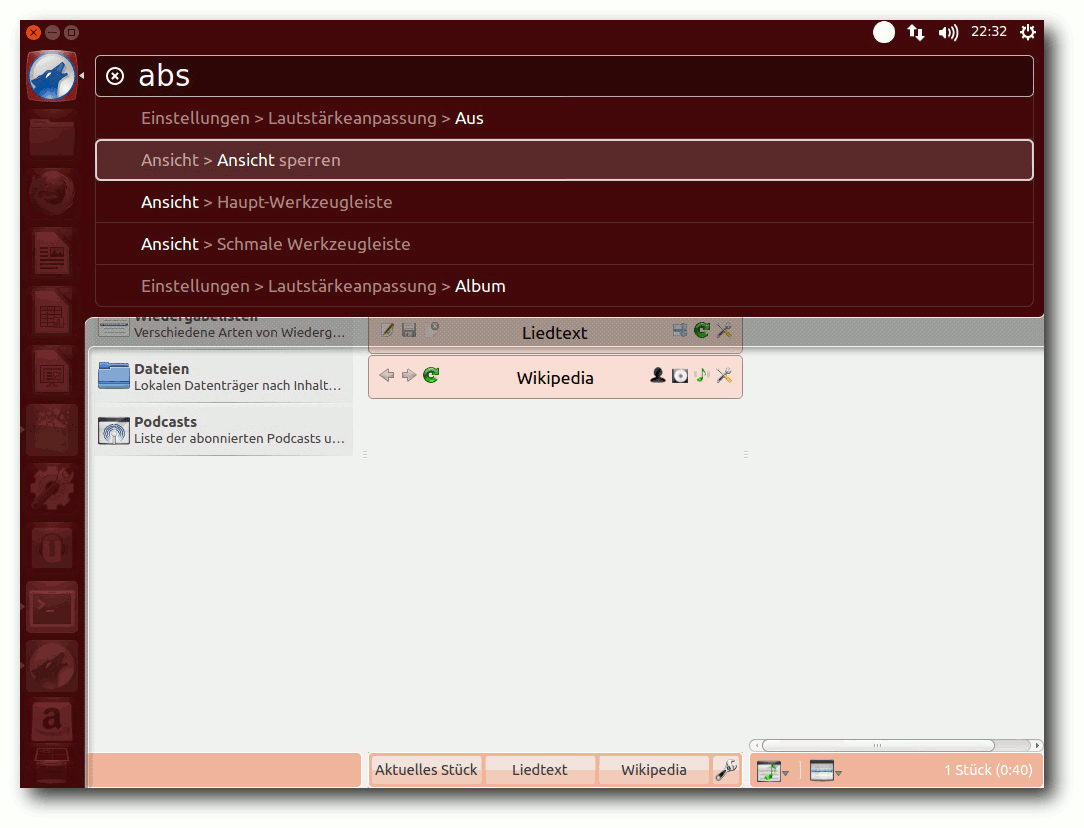

Amarok mit HUD unter Unity.

Die offensichtlich kontroverseste Änderung in Unity ist dagegen die

Integration von Amazon in die Suche der Übersichtsseite. Diese neue

Shopping-Linse ist nicht grundsätzlich auf Amazon beschränkt. Eine

Suche zeigt nun nicht mehr nur Ergebnisse von der Festplatte oder

aus den Paketquellen, sondern auch Treffer-Angebote von Amazon an.

Dies rief massive Kritik hervor, sowohl aus Datenschutzgründen als

auch bezüglich der Sicherheit. Einer der wesentlichen Kritikpunkte

war, dass dadurch die Suchbegriffe den Anbietern bekannt werden.

Dies stellt ein Informationsleck dar, denn möglicherweise ist es vom

Benutzer nicht gewollt, dass bestimmte Begriffe den eigenen Rechner

verlassen. Ubuntu milderte die Auswirkungen noch ab, indem die

Suchanfragen über einen

Proxy-Server von Ubuntu gehen und per HTTPS

verschlüsselt werden. Doch die eigentlichen Ergebnisse holt der

eigene Rechner anschließend unverschlüsselt von den Anbietern, was

diesen die IP-Adresse und weitere Informationen liefert. Auch

Lauscher im Netz, beispielsweise im WLAN, könnten so Hinweise auf

die Suchbegriffe erlangen.

Suche mit Ergebnissen der Shopping-Linse.

Klickt man ungewollt auf solch ein Angebot, passiert zunächst einmal

nicht viel. Es erscheint eine Browserfenster mit der Anmeldung zu

Ubuntu One.

Ist man jedoch bereits angemeldet, könnte man gleich

weitergeleitet werden.

Grundsätzlich muss eine solche Funktion nichts Schlechtes sein; dass

sie jedoch standardmäßig ein- statt ausgeschaltet ist, wird von

vielen als Unverschämtheit betrachtet. Auch dass Ubuntu jede weitere

Verantwortung dafür ablehnt, was die Anbieter mit den Daten weiter

machen, und dass nicht klar angegeben wird, unter welchen Umständen

Anfragen an welchen Anbieter geschickt werden, wird kritisiert.

Canonical hat darauf auf zweierlei Weise reagiert. Zum einen gibt es

unten rechts einen Link „Rechtliche Hinweise“, der jedoch eine

englischsprachige Seite aufruft und somit fragwürdig ist; zudem

erfüllt der Text sicher nicht die Forderung nach umfassender

Information. Zum anderen gibt es eine Einstellmöglichkeit für das

Abschalten der Online-Ergebnisse unter der Kategorie „Privatsphäre“.

Wer ganz auf die Shopping-Linse verzichten will, kann das Paket

unity-lens-shopping entfernen.

Ansonsten sind die in der letzten Version eingeführten „Linsen“ für

die Suche in verschiedenen Bereichen im Wesentlichen gleich

geblieben. In der Startleiste kann man alle Icons außer dem für die

Übersichtsseite und dem Mülleimer verschieben und mobile Medien

können entfernt werden. Zudem soll Unity nun barrierefrei sein, das

heißt, es sind standardmäßig Hilfen aktivierbar, die Nutzern mit

Behinderungen die Arbeit erleichtern oder überhaupt erst

ermöglichen. Ein weiterer Punkt auf der Negativseite ist, dass

Compiz häufig zum Absturz zu bringen war. Zum Glück wird es jeweils

neu gestartet, so dass es den Benutzern im Prinzip nur durch ein

kurzzeitiges Einfrieren der Oberfläche auffällt.

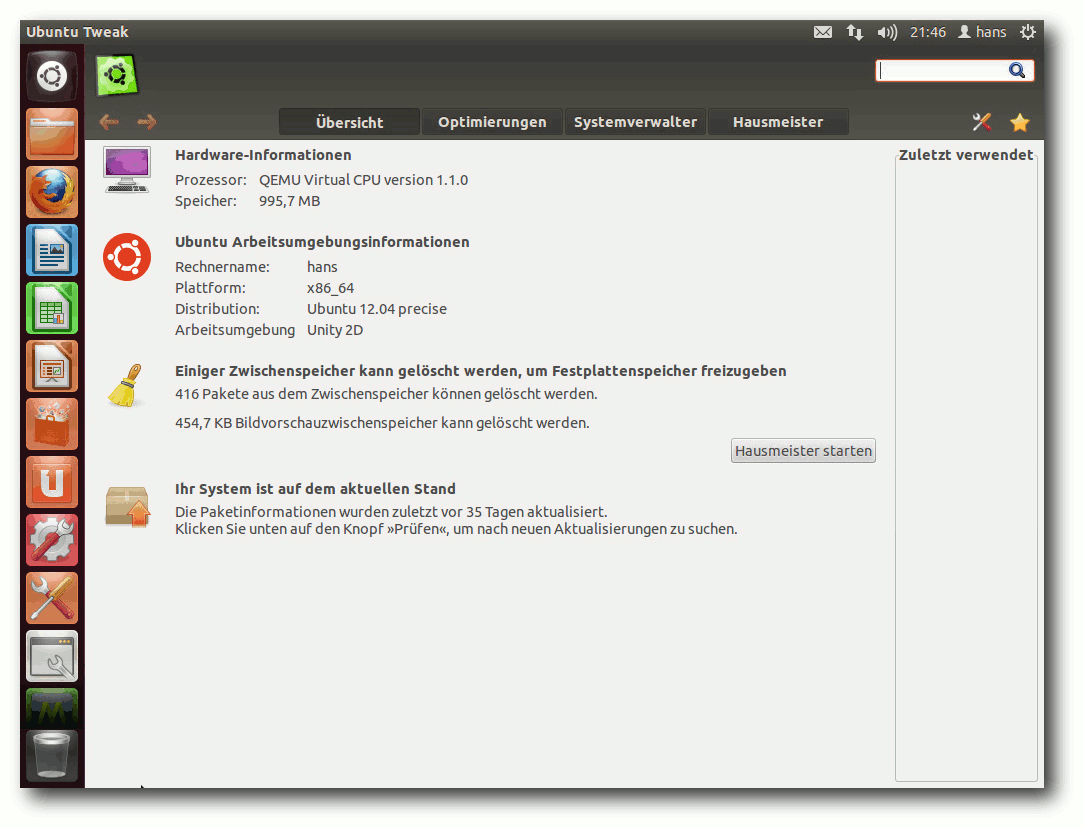

Richtig konfigurierbar ist Unity auch weiterhin nicht. Es gibt in

dieser Version keinerlei Einstellungen in den Systemeinstellungen.

Einiges kann man über Compiz konfigurieren. Dazu muss man

CompizConfig nachinstallieren. Für noch mehr Konfigurierbarkeit

sollte man auch dconf-tools installieren. Allerdings ist besonders

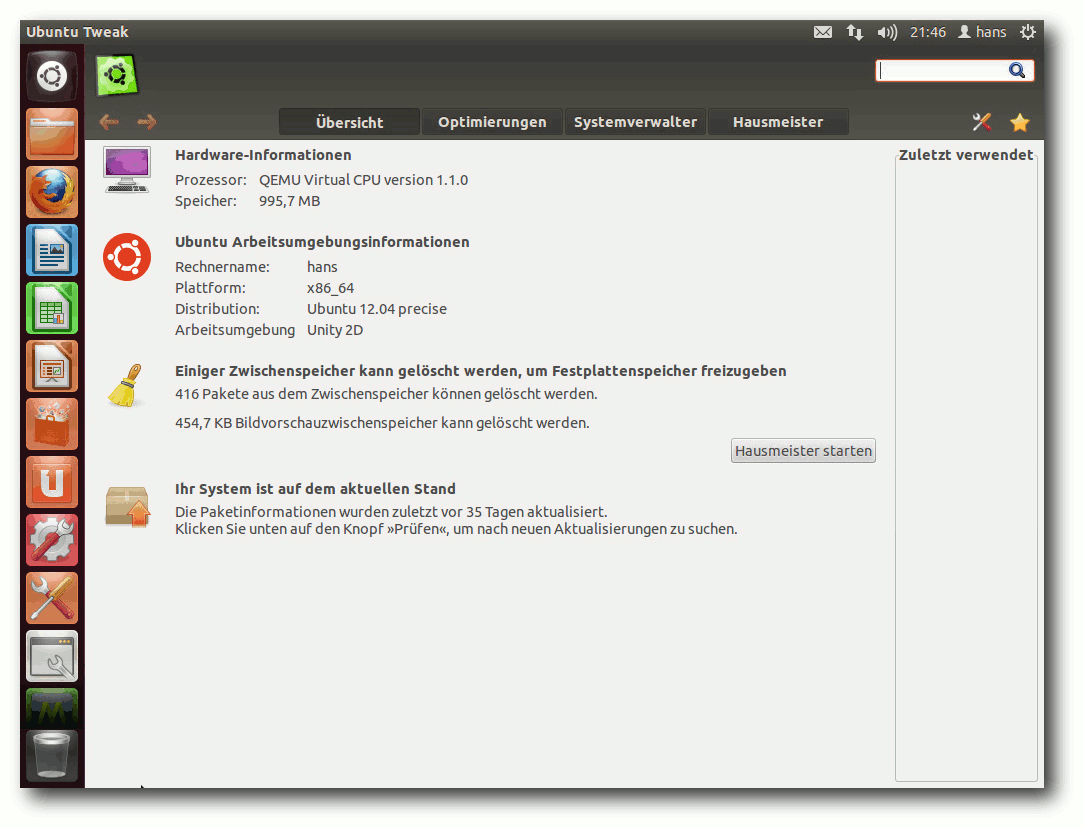

letzteres Programm eher für Experten. Leicht zu benutzen ist dagegen

ubuntu-tweak. Es fügt ein paar Einstell- und Aufräummöglichkeiten

hinzu, darunter Themes, aber sonst nichts wirklich Wesentliches. Das

neue „MyUnity“ ist noch nicht für Ubuntu 12.10 verfügbar. Weitere

Eingriffsmöglichkeiten bieten die Indikator-Applets.

Ubuntu-Tweak.

Das globale Menü, sofern man es beibehält, funktioniert auch mit

KDE-Anwendungen. Auch das HUD spielt mit KDE-Programmen zusammen,

sodass sich KDE-Anwendungen sehr gut in Unity integrieren und fast

keinen Unterschied zu GNOME-Anwendungen aufweisen.

Der Desktop ist natürlich nicht Unity allein. Ubuntu hat nun GNOME

3.6 integriert, und wer will, kann den originalen GNOME-Desktop

durch die Installation von GNOME wieder herstellen. Als Webbrowser

ist jetzt Firefox 16

dabei. Das Standard-Office-Paket ist LibreOffice 3.6.2.2.

Installiert sind auch Inkscape 0.48.3.1 (keine Änderung gegenüber Ubuntu 12.04),

Gimp 2.8.2, Shotwell 0.13.0 sowie die GNOME-Anwendungen Empathy, Gwibber und

Totem.

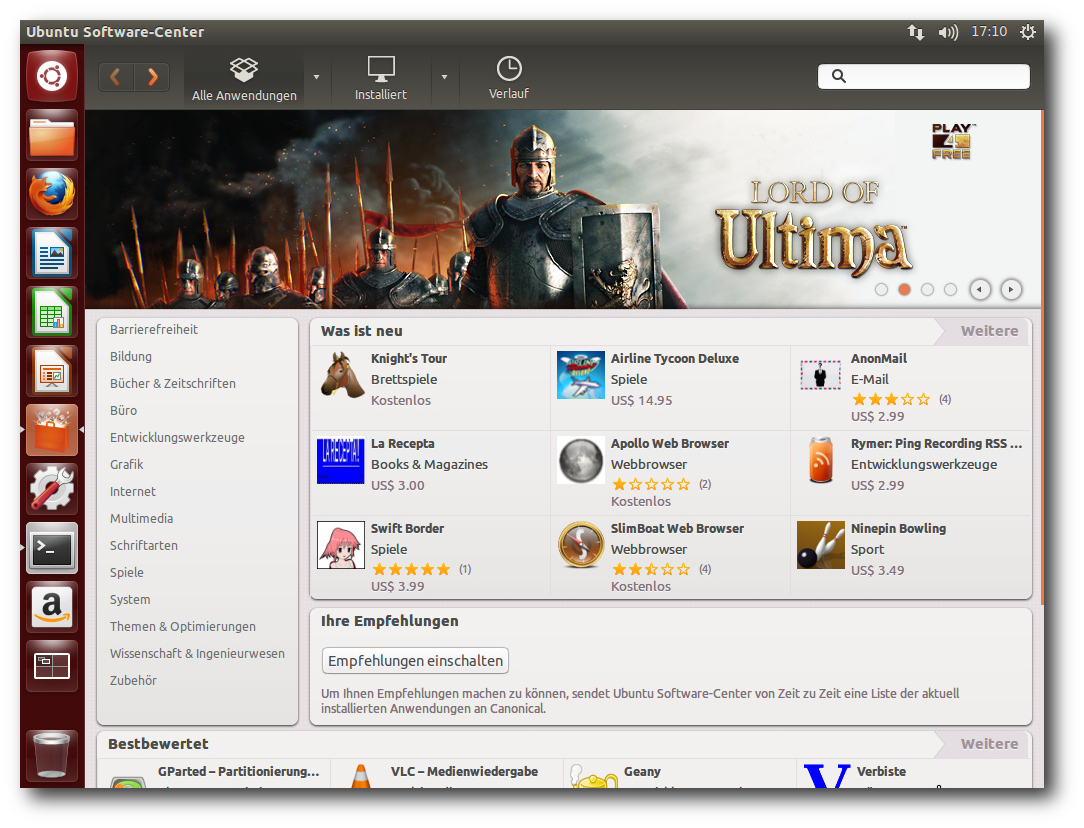

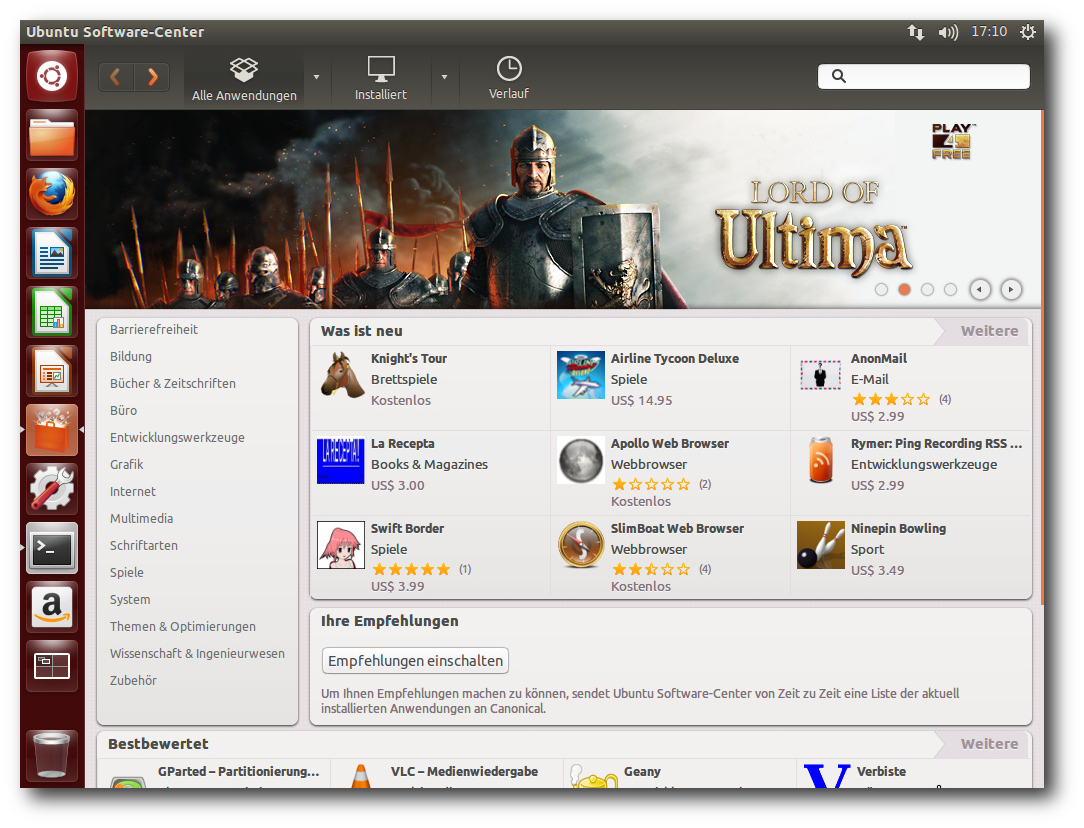

Das Software-Center, das Hauptwerkzeug zur Installation und

Verwaltung von Paketen, nicht jedoch zum Einspielen von Updates,

wurde weiter verbessert,

allerdings nur in Details. So kann die

Suche in Unity jetzt Vorschaubilder

der gefundenen Programme

anzeigen. Man kann Feedback

zu Empfehlungen geben und über 3D Secure

einkaufen. Die Installation von Software soll außerdem schneller

sein, was allerdings nicht nachgemessen wurde.

Dass Software-Aktualisierungen vorhanden sind, sieht man nun am Icon

des Update-Programms in der Startleiste. Dieses zeigt auch gleich

die Anzahl der Aktualisierungen an.

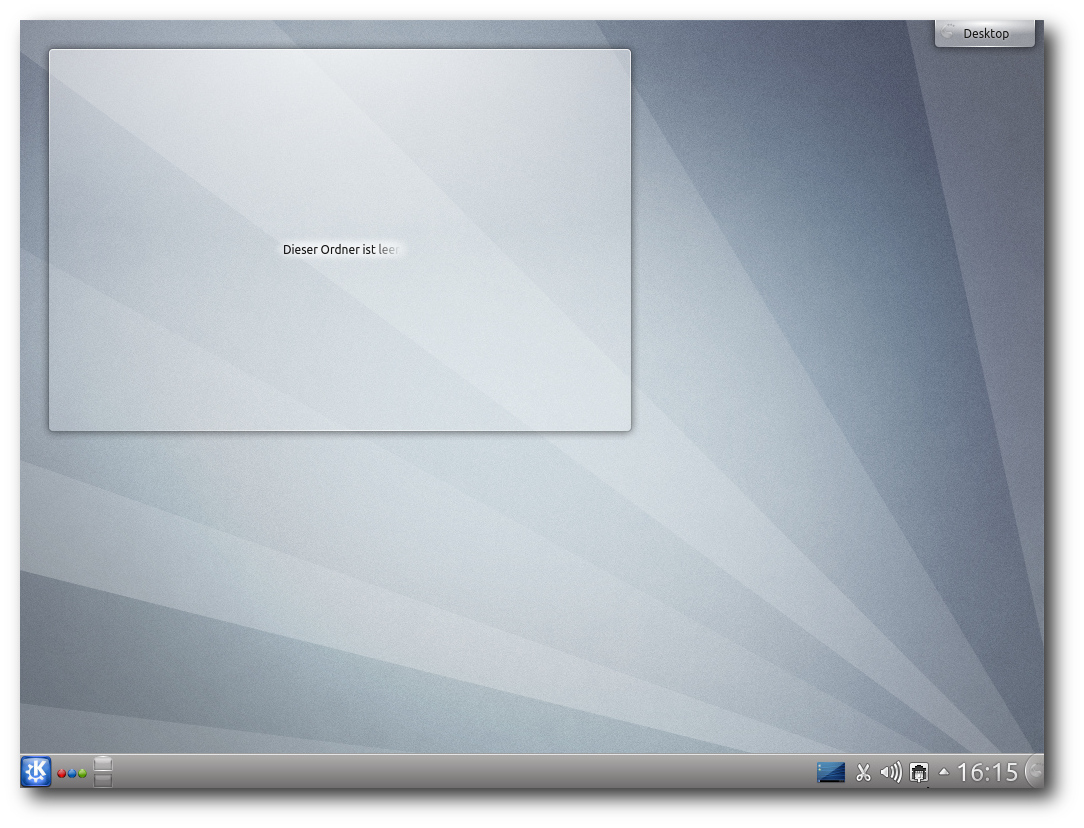

KDE (SC)

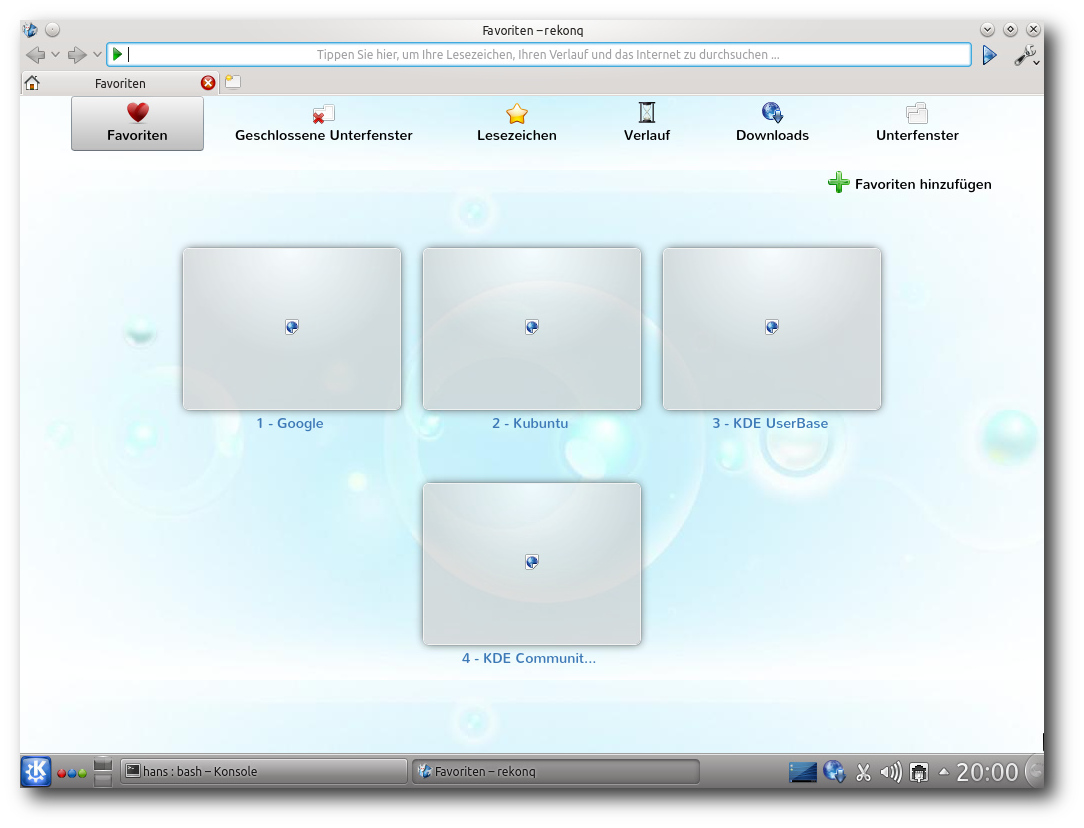

In Kubuntu wurde KDE SC auf die Version 4.9.2 aktualisiert. Diese

Version soll unter anderem stabiler sein als Version 4.8 und

Aktivitäten besser integrieren. Der Standard-Browser ist Rekonq,

jetzt in Version 1.1. Gegenüber Firefox und Chromium ist Rekonq

sicher sehr schlank; er besitzt alle notwendigen Funktionen zum

Browsen und verzichtet auf Ballast. Seiner Anpassbarkeit sind zwar

Grenzen gesetzt, da er offenbar weder über Erweiterungen noch Themes

verfügt, aber mit normalen Webseiten kommt er offenbar ausgezeichnet

zurecht.

Desktop von Kubuntu.

Als Musik-Player vorinstalliert ist Amarok 2.6, das jetzt Apple-Mobilgeräte

und Cover besser unterstützt. OwnCloud wurde in Version 4

aufgenommen, die eine Versionsverwaltung, Drag&Drop, verbesserte

Verschlüsselung und einen Betrachter für ODF-Dokumente hinzufügt.

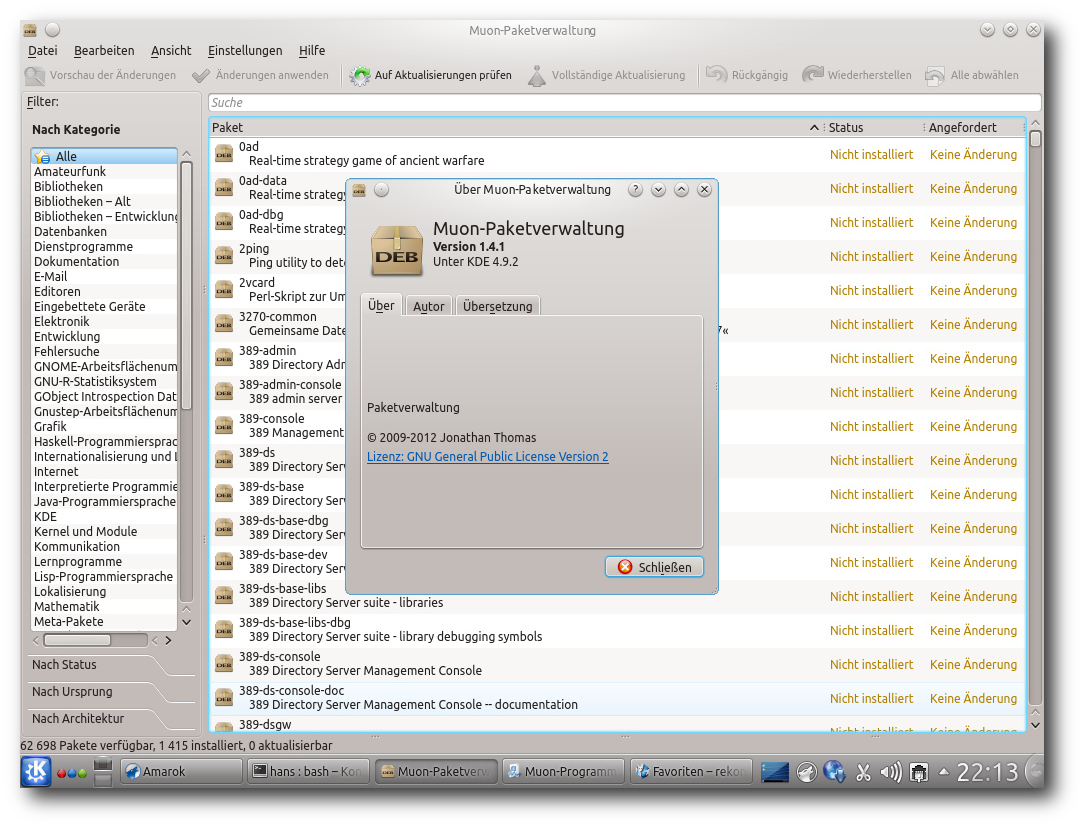

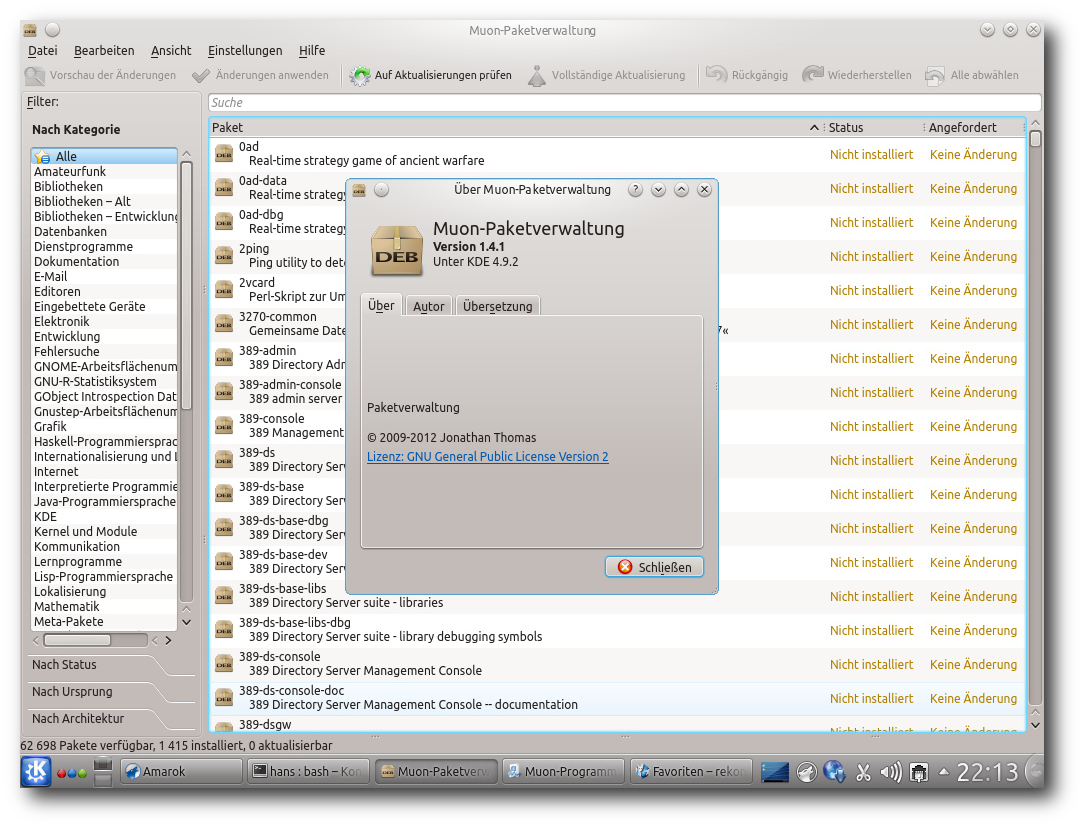

Die Paketverwaltung „Muon“ wurde auf Version 1.4.1 angehoben. Muon

besteht aus drei separaten Programmen, denn neben der

„Muon-Paketverwaltung“ und der zugehörigen

„Muon-Aktualisierungsverwaltung“ existiert noch eine

„Muon-Programmverwaltung“. Das kann anfänglich etwas verwirrend sein,

da der Unterschied zwischen Paketverwaltung und Programmverwaltung

vielleicht nicht gleich ersichtlich ist. Erstere arbeitet aber auf

Paketebene, während letztere eine vereinfachte Oberfläche ist, mit

der man Anwendungen, Schriftarten und andere Kategorien von Paketen

installieren und deinstallieren kann, aber nicht alle Pakete.

Die Paketverwaltung Muon.

Die Integration von GTK-Anwendungen in KDE obliegt jetzt zwei

Paketen, die beide installiert sind, nämlich „Oxygen-GTK“ (für GTK+ 2)

und „Oxygen-GTK 3“. Die Standard-Büroanwendung ist auch unter KDE

LibreOffice, jedoch steht Calligra 2.5.3 in den Repositorys zur Verfügung. Nur

die Komponenten Kexi und Krita von Calligra sind vorinstalliert. Anstelle von

Kopete für Instant Messaging wird nun KDE Telepathy in Version 0.5.1

vorinstalliert.

Kubuntu hat an alle Benutzer gedacht, die die Leistung ihres KDE

maximieren wollen, und bietet ein Paket kubuntu-low-fat-settings an,

das einige Dienste entfernt und somit Speicher spart. Außerdem kann

man, wie schon in der letzten Version, mittels des experimentellen

Pakets kde-window-manager-gles eine

Anpassung von KWin an OpenGL ES

ausprobieren. OpenGL ES stellt wie OpenGL 3D-Hardwarebeschleunigung

für die Effekte von KWin bereit, soll aber, da es sich um eine

Untermenge handelt, kompatibler sein. Auch KDE Plasma Active lässt

sich testen.

Multimedia im Browser und auf dem Desktop

Im Multimedia-Bereich gab es kleinere Veränderungen, nicht alle

allerdings zum Besseren.

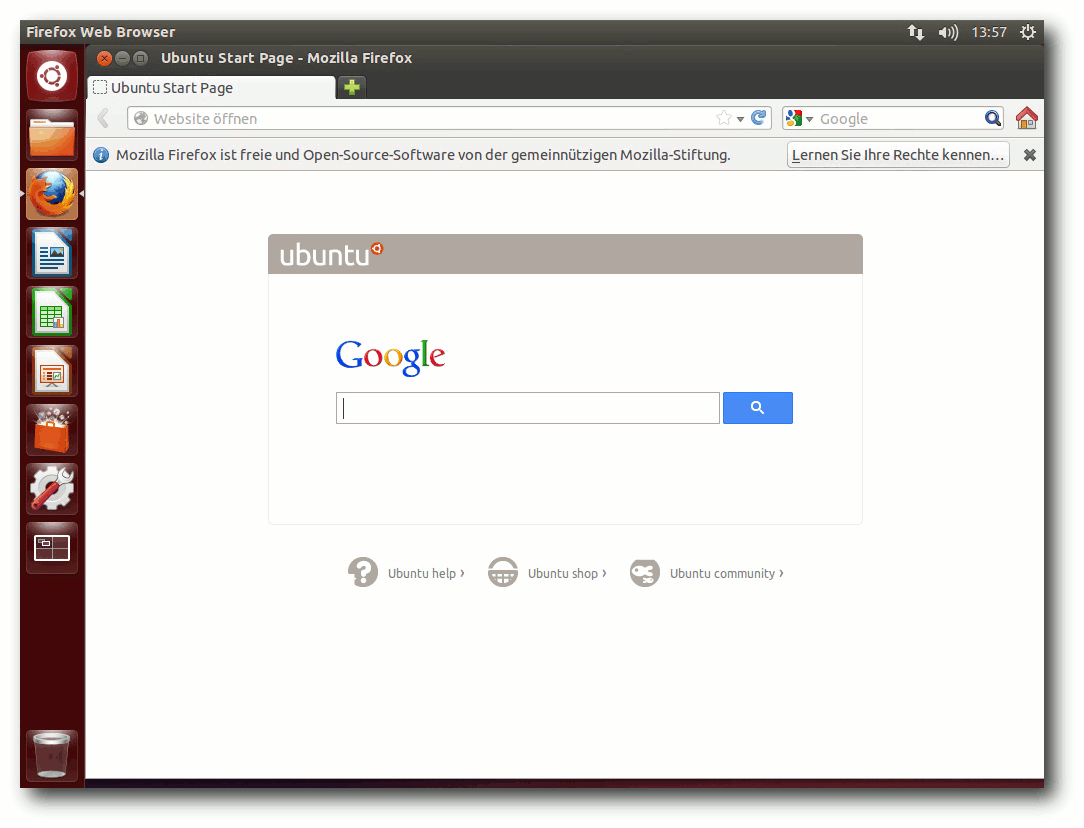

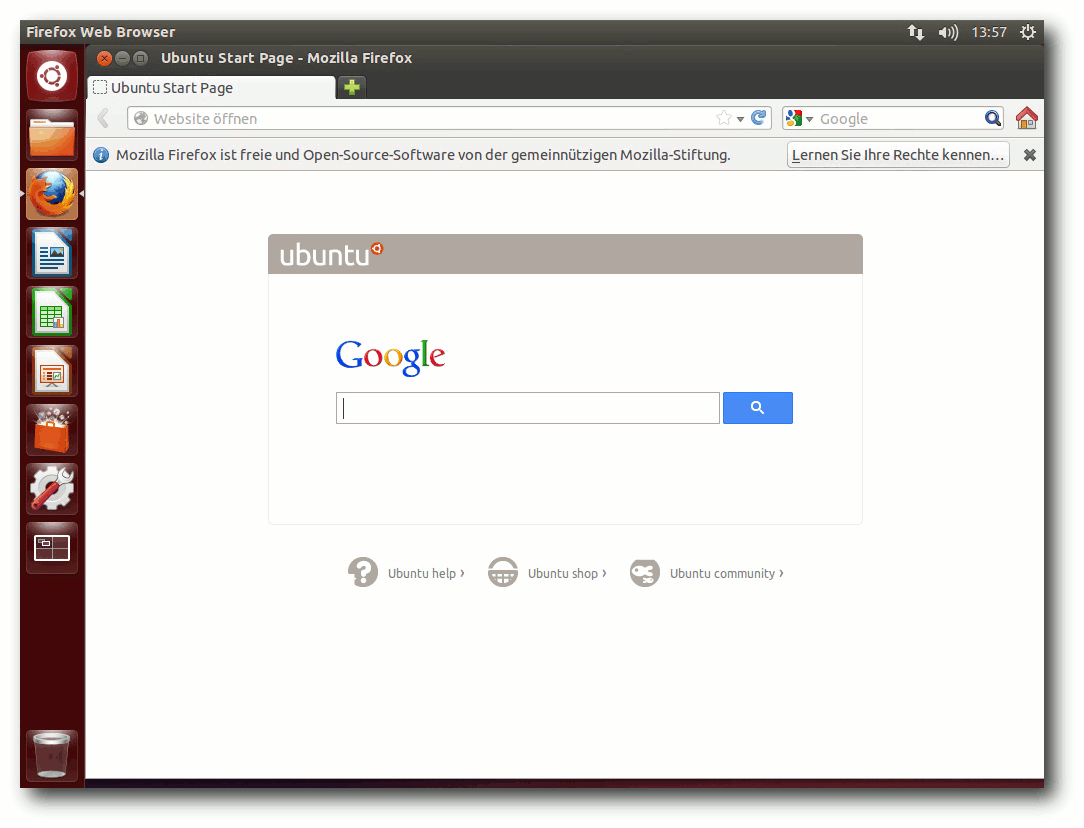

Firefox ist jetzt in Version 16

enthalten. Mehrere

Plug-ins zum Abspielen von Videos in freien

Formaten sind vorinstalliert. Die vorinstallierte Erweiterung „Ubuntu

Firefox Modifications“ hat Version 2.4.1 erreicht. Weitere

vorinstallierte Erweiterungen

sorgen für die Integration mit Unity.

Startseite von Firefox.

Zum Testen von Web-Videos wurden tagesschau.de, heute.de und Youtube

als Repräsentanten ausgewählt. Ohne weiteres Zutun funktionieren

Videos bei tagesschau.de und bei heute.de nicht. Flash ist wiederum ein

anderes Thema. Standardmäßig ist kein Flash-Player vorinstalliert,

sodass sich kein Flash-Video

abspielen lässt. Auf Youtube

funktioniert dagegen der HTML5-Modus ganz ohne Flash. Die Tests

wurden wegen der Langsamkeit von Unity auf ein Minimum beschränkt;

eine flüssige

Video-Wiedergabe

ist mit llvmpipe schlicht nicht möglich.

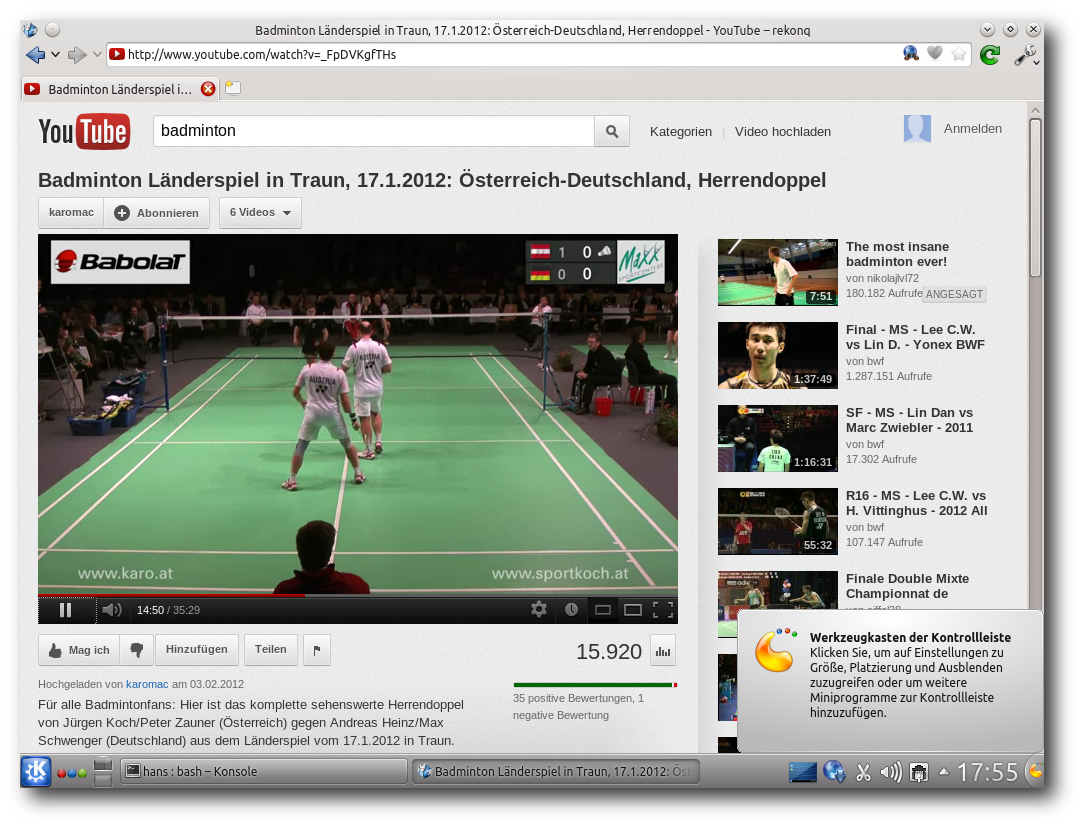

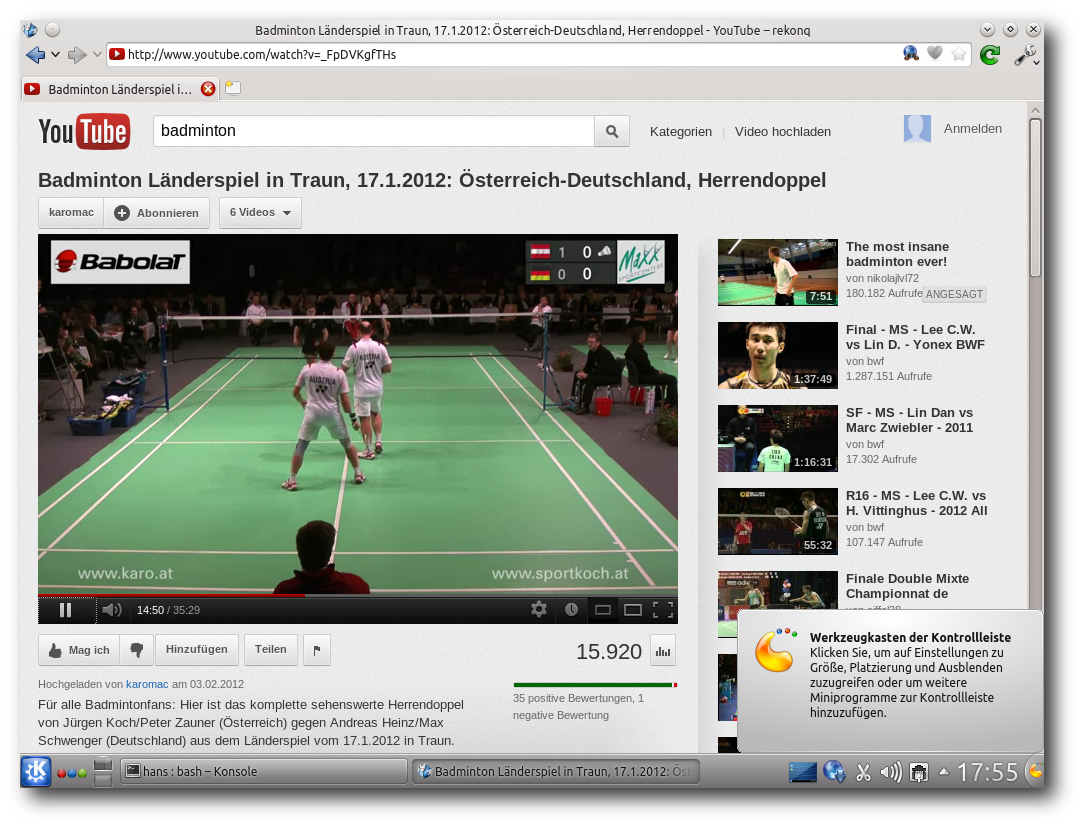

Unter KDE sorgt der vorinstallierte Webbrowser Rekonq 1.1 für

Überraschungen. Videos bei tagesschau.de und heute.de waren

problemlos abspielbar. Youtube funktioniert erwartungsgemäß nicht,

aber immerhin es möglich, die Vorschaubilder der Videos zu sehen.

Dies legt die

Vermutung nahe, dass Rekonq

zumindest eine rudimentäre

Flash-Unterstützung eingebaut hat.

Nach einem Umschalten auf den

HTML5-Test kann man Videos in einwandfreier Qualität ansehen.

Startseite von Rekonq.

Auf dem Unity-Desktop sollte in den bekannten Anwendungen Rhythmbox

und Totem, das jetzt allerdings „Filmwiedergabe“ heißt, bei

standardmäßig nicht unterstützten Formaten eine Dialogbox

erscheinen, die eine Suche nach passenden GStreamer-Plugins

ermöglicht und sie installiert. Wenn Ubuntu mehr als ein Paket

findet,

das

geeignet ist,

kann man auswählen, welches installiert

werden soll. Beim MP3-Format sind das beispielsweise ein

Fluendo-Plugin und eine GStreamer-Plugin-Sammlung. Es ist zu

empfehlen, das Fluendo-Plugin zu ignorieren, sodass das

FFmpeg-Plugin installiert wird.

HTML5-Video von Youtube in Rekonq.

Die Erkennung der benötigten Formate funktioniert in manchen Fällen,

in manchen leider nicht.

Es kann also unter Umständen nötig sein,

weitere

GStreamer-Pakete von Hand

zu installieren, beispielsweise

für das MPEG2-Format.

Es kann außerdem passieren, dass beim ersten

Installationslauf nicht alle benötigten

Plug-ins installiert

wurden – wahrscheinlich ist

dieser Mechanismus nur für

das Nachladen

einzelner Plug-ins gedacht. Daher sollte man, wenn man es weiß, im

Software-Center gleich alle GStreamer-Plug-ins installieren und

vielleicht noch andere

Player wie VLC dazu, schaden kann es nicht.

Normalerweise muss Totem noch einmal neu gestartet werden, um die

neuen Plug-ins zu erkennen.

Das Software-Center.

Auch für den Desktop gilt, dass eine flüssige Video-Wiedergabe

„dank“ llvmpipe nicht mehr

möglich ist. Eine weitere Regression ist,

dass die GStreamer-basierten Player Totem etc. ein MPEG-Video nicht

mehr abzuspielen vermochten, was in Ubuntu 12.04 noch funktionierte.

Der das MPlayer-Framework nutzende SMPlayer dagegen hatte keine

Probleme damit.

Unter KDE sieht es im Prinzip genauso aus, nur dass die

Geschwindigkeit auch ohne 3D-Hardware akzeptabel ist. Amarok

ist der Standard-Audioplayer. Amarok oder Dragonplayer erkennen

fehlende Plug-ins und starten die Paketverwaltung, ähnlich wie bei

GNOME.

Auch hier war das MPEG-Video nicht zum Laufen zu bekommen.

Möglicherweise, aber das ist Spekulation, ist das eine Folge der

beginnenden Umstellung von GStreamer 0.10 auf 1.0. Vielleicht lässt

sich das Problem durch passenden Einstellungen beheben, vielleicht

muss man aber auch auf die nächste Ubuntu-Version warten.

Im Dateimanager Dolphin fehlt weiterhin eine Dateizuordnung von

Dateien mit dem Suffix .flv. Wenn man diese mit „Öffnen mit...“

hinzufügt, kann man z. B. DragonPlayer als Programm eintragen, dann

läuft alles rund.

Insgesamt schneidet KDE im Test zur

Multimedia-Integration deutlich besser ab als Unity und steht sogar

ziemlich gut da. Bei Unity dagegen könnte vieles besser sein.

Fazit

Ubuntu-Versionen, die keine LTS-Versionen sind, muss man mit etwas

Vorsicht genießen. Ubuntu-Gründer Mark Shuttleworth selbst hat

einmal diese Versionen mehr oder weniger als Betaversionen

bezeichnet. Man muss wirklich davon ausgehen, dass bei diesen Versionen das Einhalten

der Termine wichtiger ist als Qualität. Die

Abstürze von Compiz und die mangelhafte Multimedia-Integration seien

als Beispiele genannt.

Bei genauerem Hinsehen stellen sich die beobachteten Probleme

allerdings meist als nicht so gravierend heraus. Insgesamt weist die

Distribution eine hohe Qualität auf, und wie sollte es auch anders

sein – die meisten Komponenten

sind schließlich stabile Versionen.

Mit den

meisten Mängeln kann man leben, oder es existiert ein

Workaround.

Zudem werden im Laufe

der Zeit mit Updates viele

Probleme behoben.

Man kann das unterstützen, indem man Fehler

meldet. In diesem Fall sollte man dann natürlich

auch am Ball

bleiben.

Benutzern, die auf größtmögliche Stabilität Wert legen, sei

empfohlen, bei einer der LTS-Versionen von Ubuntu zu bleiben. Alle

anderen,

von Einsteigern bis zu erfahrenen Anwendern und

Entwicklern, können auch mit Ubuntu 12.10 warm werden.

Die Wahl des Desktop-Systems bleibt weiterhin eine Geschmacksfrage.

Mit Unity hat Ubuntu zwar eine klare Präferenz gesetzt, schließt

aber Alternativen nicht aus.

Mit Unity, KDE,

GNOME, Xfce, LXDE oder eine andere Oberfläche kann letztlich jeder

Benutzer selbst wählen.

Links

[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1600/

[2] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2012-06

[3] https://wiki.ubuntu.com/QuantalQuetzal/ReleaseNotes

[4] http://www.pro-linux.de/news/1/19098/gnome-will-ausweichmodus-entfernen.html

[5] http://www.pro-linux.de/news/1/18238/canonical-bringt-metal-as-a-service-maas.html

[6] http://bazaar.launchpad.net/~webapps/webapps-applications/trunk/files/head:/src

| Autoreninformation |

| Hans-Joachim Baader (Webseite)

befasst sich seit 1993 mit Linux. 1994 schloss er erfolgreich sein

Informatikstudium ab, machte die Softwareentwicklung zum Beruf

und ist einer der Betreiber von Pro-Linux.de.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Mathias Menzer

Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der

fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben

Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt

man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge behält.

Linux 3.7

Eine achte Entwicklerversion gab Torvalds Anfang Dezember wie angekündigt frei [1]. Dieser brachte jedoch erwartungsgemäß keine großen Umbrüche mehr mit, sondern beschränkte sich auf Korrekturen von Fehlern wie etwa an einem Hilfsmittel zur Leistungsmessung im Umfeld des Virtualisierers KVM [2]. Dieser wurde auf die Verwendung unter i386 und x86_64 beschränkt, um Problemen beim Kompilieren des Kernels unter anderen Architekturen aus dem Weg zu gehen.

Doch weiter wurde die Entwicklung von 3.7 nicht in die Länge gezogen. Mit nur wenigen Commits, darunter auch der Rücknahme einiger Änderungen an kswapd, der sich um das Auslagern von Speicherseiten kümmert, legte Torvalds die produktive Version des Kernels 3.7 rechtzeitig vor [3], um das Merge Window für Linux 3.8 noch vor den Weihnachtsfeiertagen schließen zu können.

ARM-Unterstützung

ARM [4] ist eine aufstrebende Plattform und den Endanwendern in erster Linie durch mobile Geräte wie Tablets und Smartphones bekannt. Linux ist hier schon lange angekommen und auch diesmal wird die Unterstützung dieser Architektur ausgebaut. So bietet Linux nun Multi-Plattform-Unterstützung auch für ARM an und ermöglicht dadurch, dass ein Kernel-Abbild erstellt werden kann, das auf unterschiedlichen ARM-Ausprägungen startet. Noch funktioniert dies nur mit wenigen Varianten, doch weitere sollen in den kommenden Kernel-Versionen hinzukommen.

Daneben wird nun auch 64-Bit-ARM unterstützt, der entsprechende Kernel-Zweig trägt den Namen AArch64. Torvalds zeigte sich bereits skeptisch, ob dieser eigene Zweig sinnvoll ist und machte darauf aufmerksam, dass auch andere Architekturen letztlich den 64-Bit-Code nach einiger Zeit wieder mit dem 32-Bit-Zweig zusammengeführt haben. Ein letzter größerer Wurf für ARM dürfte die nun grundsätzlich verfügbare Unterstützung für Xen [5] sein. Keine wirkliche Funktionserweiterung ist die Zusammenlegung der UAPI-Header-Dateien. Sie sorgten während des Entwicklungszyklus für einigen Ärger und zeigen sich dem Anwender in erster Linie darin, dass sie den Patch des aktuellen Kernels unangenehm aufblähen. ARM-Entwickler sollen jedoch von einer einfacheren Struktur profitieren.

Dateisysteme

Auf Seiten der Dateisysteme wurde unter anderem Btrfs bedacht. Die Effizienz des Systemaufrufs fsync() wurde stark verbessert. Dieser schreibt veränderte Daten aus dem Speicher auf den Datenträger, und die Geschwindigkeit mit der dies geschieht ist für viele Anwendungen wie Virtualisierung oder Software-Kompilierung von hoher Bedeutung.

Mit SMBv2 wird eine neue Version des Protokolls für Microsofts Windows-Freigaben unterstützt. Der Code hierfür wurde bereits in Linux 3.6 eingeführt (siehe „Der September und Oktober im Kernelrückblick“, freiesMagazin 11/2012 [6]), dort jedoch als „broken“ (defekt) markiert und war daher beim Kompilieren eines Kernels nicht verfügbar. Der Status wurde nun auf „experimental“ gesetzt und kann damit grundsätzlich zum Herumspielen – jedoch nicht in produktiv laufenden Umgebungen – verwendet werden.

Apropos experimentell – das Netzwerk-Dateisystem NFS 4.1 [7] hat diesen Status hinter sich gelassen und wird nun als stabil erachtet. Gleichzeitig kann es aus Server-Clustern Nutzen ziehen, indem es auf mehrere Server, die das gleiche Dateisystem anbieten, zugleich zugreift.

Signierte Kernel-Module

Signierte Kernel-Module sollen verhindern, dass dem laufenden System Schadcode, zum Beispiel in Form eines Rootkits [8], untergeschoben werden kann. Hierzu werden Kernel-Module kryptografisch signiert und diese Signatur dann vom Kernel beim Laden des Moduls geprüft.

Hat eine Software – oder auch der Nutzer – Änderungen an einem Kernel-Modul vorgenommen, so stimmt die Signatur nicht mehr und das Nachladen kann unterbunden werden.

TCP Fast Open

Einen schnelleren Verbindungsaufbau bei der Netzwerk-Kommunikation soll TCP Fast Open (TFO) erreichen. Die Client-Seite wurde bereits in Linux 3.6 bedacht; in dieser Version wird nun der Code für die Server-Seite aufgenommen (siehe „Der September und Oktober im Kernelrückblick“, freiesMagazin 11/2012 [6]) und die Unterstützung damit komplettiert. TFO versieht im Prinzip die TCP-Pakete, die für den Verbindungsaufbau notwendig sind, bereits mit den ersten Nutzdaten und reduziert so die Zeit, die normalerweise vergeht, bis tatsächlich Daten übertragen werden.

Supervisor Mode Access Prevention

Mit der kommenden Prozessor-Generation Haswell [9] führt Intel eine neue Sicherheitsfunktion ein: die „Supervisor Mode Access Prevention“ (SMAP) soll den Zugriff des Kernels auf Speicherseiten, die von im Benutzer-Kontext laufenden Anwendungen genutzt werden, unterbinden. Damit soll eine Möglichkeit der Rechteausweitung [10] für Angreifer auf einem System wegfallen.

Wer sich über die Highlights hinaus informieren möchte, was Linux 3.7 bereithält, dem sei auch diesmal wieder die englischsprachige Seite Kernel Newbies [11] ans Herz gelegt.

Linux 3.8

Die Entwicklung von Linux 3.8 hat bereits begonnen und auch das Merge Window wurde kurz vor den Feiertagen geschlossen [12].

Bereits im Vorfeld war bekannt geworden, dass die Unterstützung für 386-SX/DX-Systeme entfernt wird. Dies ist eigentlich nur deshalb bemerkenswert, weil Torvalds Linux ursprünglich für diese Systeme entwickelte, da er selbst ein solches System besaß. Der Verlust ist daher eher sentimentaler Natur.

Mit F2FS [13] wurde ein neues Dateisystem, das speziell auf die Eigenheiten von Flash-Speichern wie USB-Sticks und SD-Karten abgestimmt ist, aufgenommen.

Ein weiteres Schlagwort sind „Huge Zero Pages“: Ein Patch soll den Speicherhunger des Kernels verringern, indem Speicherseiten, die nur aus Nullen bestehen, entfernt werden.

Die User Namespaces, ein Framework, das die Rechte der Nutzer des Systems begrenzt, erfahren eine Überarbeitung und sollen damit auch Virtualisierung direkt im Kernel ermöglichen.

Links

[1] https://lkml.org/lkml/2012/12/3/444

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Kernel-based_Virtual_Machine

[3] https://lkml.org/lkml/2012/12/10/688

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/ARM-Architektur

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Xen

[6] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2012-11

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Network_File_System

[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Rootkit

[9] https://de.wikipedia.org/wiki/Intel-Haswell-Mikroarchitektur

[10] https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteausweitung

[11] http://kernelnewbies.org/Linux_3.7

[12] https://lkml.org/lkml/2012/12/21/430

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/F2FS

| Autoreninformation |

| Mathias Menzer (Webseite)

wirft gerne einen Blick auf die Kernel-Entwicklung, um mehr über die

Funktion von Linux zu erfahren.

und um seine Mitmenschen mit seltsamen

Begriffen und unverständlichen Abkürzungen

verwirren zu können.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Maren Hachmann

Unter Linux etwas zu drucken, ist im Allgemeinen kein Problem:

Drucker anschließen, eventuell noch einen Treiber installieren und

losdrucken. Problematisch wird es allerdings, wenn man Größeres

vorhat – zum Beispiel Werbeanzeigen oder einen Flyer drucken zu

lassen. Was es dabei zu beachten gibt und wie man mit Scribus und

Co. gute Ergebnisse erzielt, beschreibt dieser Artikel.

Vorwort

Die Welt des Werbedrucks ist eine Welt für sich. Von

Außen betrachtet, bildet sie ein Universum, das von schwer

verständlichen Begrifflichkeiten und der Dominanz einiger weniger

Software-Hersteller geprägt ist.

Wer erstmals mit der Aufgabe konfrontiert ist, einen Flyer, ein

Plakat oder eine Werbeanzeige farbgetreu und in hoher Qualität zu

erstellen, hat eine ganze Menge Neues zu lernen. Wer dann auch noch

in der Linux-Welt zu Hause ist und nicht auf proprietäre Software

zurückgreifen möchte, steht zunächst ganz schön im Regen.

Vonseiten der Druckereien kann man derzeit leider nur wenig

Unterstützung erwarten. Selbst die Anzeigenabteilung des

Linux-Magazins [1] gibt anstelle einer

Liste der notwendigen Dokumenteneinstellungen (z. B. Farbprofil) nur

eine Datei mit den sogenannten „Job Options“ für den Adobe Acrobat

Distiller (dieser erstellt PDF-Dateien [2])

an ihre Anzeigenkunden heraus. Glücklicherweise enthält diese zum Großteil

Klartext, so dass es möglich ist, die wesentlichen Daten dort

herauszubekommen.

Auch die Open-Source-Welt ist leider noch fern von

einer optimalen Unterstützung für Printmedien.

Dieser Artikel beschreibt, wie es trotzdem geht – es lohnt sich!

Glossar – Was ist was?

Die „Druckersprache“ [3]

ist eine eigene Fachsprache, die man nicht auf Anhieb

verstehen kann. Dieses Glossar gibt einen Überblick über die

wichtigsten, hier verwendeten Begriffe:

- Anschnitt

- Dies ist der Teil des Druckwerkes, der nach dem Druck maschinell

abgeschnitten wird. Es handelt sich hierbei zum Beispiel um einen

Rand von 3 mm um das gesamte Dokument. Hintergrundgrafiken sollten

sich auch auf diesen Bereich erstrecken, um weiße Ränder durch

ungenaues Ausschneiden zu vermeiden.

- CMYK

- Dieser Farbraum wird in Druckwerken genutzt. Die Farbigkeit entsteht

hier dadurch, dass die Farben Cyan, Magenta, Gelb (Yellow) und

Schwarz (BlacK) nach dem Prinzip der subtraktiven Farbmischung

übereinander gedruckt werden. Die Auswahl an Farben ist im Vergleich

zum RGB-Farbraum kleiner, da sich einfach nicht alle Farben des

RGB-Farbraumes aus Cyan, Magenta und Co. zusammenmischen lassen.

Weiterführende Informationen finden sich zum Beispiel bei

Wikipedia [4].

- Endformat

- Dies ist der Teil des Druckwerkes, den man nach dem Drucken und

Versenden durch die Druckerei (hoffentlich) glücklich in der Hand

hält.

- Farbmanagement

- Dieser Begriff bezeichnet den Vorgang, durch den die Farben eines

Dokumentes auf allen Anzeige- und Druckmedien gleich aussehen

sollen. Besonders wichtig wird dies, wenn die Farben einen

Wiedererkennungswert haben sollen, also zum Beispiel für

Druckmaterialien von Firmen und Veranstaltungen.

- Farbprofil

- Ein Farbprofil beschreibt, welche Farben mit einem bestimmten Satz

an Grundfarben und bestimmten Geräten (Druckmaschinen, Monitore)

erzeugt werden können. Auch die maximale Menge der auftragbaren

Farbe spielt hier eine Rolle. So kann, abhängig von der

Trocknungsgeschwindigkeit der Tinte und der Geschwindigkeit des

Druckers, nicht beliebig viel Farbe übereinander gedruckt werden, da

sie sonst verschmiert.

- PDF

- Die Abkürzung für diese Gruppe von Dateiformaten steht für „Portable

Document Format“ [5]. Es gibt eine

Anzahl verschiedener Unterformate, von denen PDF/X (1 bis

5) [6] speziell für Printmedien

gedacht sind. PDF/X-1a erlaubt lediglich die Speicherung von Farben

im CMYK-Farbraum, beim Speichern wird alles automatisch dort hinein

konvertiert (Scribus bietet dieses Format nicht zum Exportieren an).

PDF/X-3 erlaubt auch das Speichern von RGB-Informationen. Dennoch

wünschen Druckereien und Magazine im europäischen Raum sehr häufig

dieses Format, wobei gleichzeitig erwartet wird, dass alle Farben

aus dem CMYK-Bereich stammen. Eine automatische Konvertierung beim

Speichern erfolgt hier nicht – man muss selber Sorge tragen, dass

alle verwendeten Farben im korrekten Farbraum liegen.

- Pixelgrafik

- Eine Pixelgrafik (auch: Rastergrafik) besteht aus vielen einzelnen

farbigen Punkten (Pixel), die in ihrer Gesamtheit, aus der Ferne

betrachtet, ein Bild ergeben. Übliche Dateiformate sind hier zum

Beispiel JPEG, PNG und TIFF.

- Ränder

- Hierbei handelt es sich um einen Sicherheitsabstand, der wichtige

Elemente des Druckwerkes (zum Beispiel Text) davor schützen soll,

bei ungenauem Zuschneiden versehentlich abgeschnitten zu werden.

Eine typische Angabe ist hier zum Beispiel 5 mm.

- RGB

- Das ist der Farbraum, der auf Monitoren genutzt wird. Die

Farbigkeit kommt zustande, indem nahe beieinander liegende rote,

grüne und blaue Flächen unterschiedlich stark leuchten. Für das

menschliche Auge entsteht hierdurch ein Bild mit vielen

verschiedenen Farben. Das Prinzip ist hier die additive

Farbmischung [7].

- Schnitt-, Passer-, Registermarken

- Bei Schnittmarken handelt es sich um dünne Striche, die am

(abzuschneidenden) Rand des Dokumentes markieren, wo später

abgeschnitten werden soll. An Passermarken lässt sich erkennen, ob

die einzelnen Druckfarben richtig übereinander liegend gedruckt

wurden oder ob sie gegeneinander verschoben sind. Registermarken

zeigen, wenn man die Seite gegen das Licht hält, an, ob Vorder- und

Rückseite eines Druckwerkes korrekt zueinander ausgerichtet sind.

- Vektorgrafik

- Eine Vektorgrafik besteht aus Punktkoordinaten und den Angaben, wie

diese miteinander verbunden sind (Kurve, Linie), dazu kommen Angaben

über die Beschaffenheit dieser Verbindungslinie und die Füllung der

eingeschlossenen Fläche. So lassen sich komplexe Formen mit nur

verhältnismäßig wenigen Daten beschreiben und beliebig ohne Verlust

vergrößern oder verkleinern. Da jedes aus Punkten und

Verbindungslinien zusammengesetzte Objekt jedoch nur eine Füllung

(Farbe oder Verlauf) haben kann, ist die Anzahl der Farben durch die

Anzahl der Objekte begrenzt. Vektorgrafiken eignen sich daher gut

für Cliparts oder Logos und eher nicht für Fotos. Übliche

Dateiformate sind SVG oder EPS (siehe hierzu auch „Bildformat

SVG verstehen“, freiesMagazin 12/2010 [8]).

Grundvoraussetzungen

Die Software

Wer freie Software nutzen möchte, kommt für die Erstellung von ansprechenden

Broschüren und Flyern unter Linux nicht um

Scribus [9] [10]

herum. Zusätzlich ist es sinnvoll, für einen Grunddatensatz an Profilen

für das Farbmanagement das Paket icc-profiles zu installieren. Um sich

die fertigen PDF-Dateien mit einem qualitativ guten PDF-Viewer ansehen zu können,

ist die Installation von Evince empfehlenswert.

Für die Erstellung von Grafiken im Vektorformat kann man Inkscape [11],

für Pixelgrafiken zum Beispiel GIMP [12] [13]

installieren. Um mit GIMP Bilder auch im CMYK-Format speichern zu können,

benötigt man das Plug-in „Separate+“, das im Paket gimp-plugin-registry enthalten ist.

Eine in GIMP integrierte Farbraum-Konvertierung ist derzeit (Dezember 2012)

noch in Arbeit. Falls man Bilder mit Transparenz benötigt, empfiehlt es sich,

ImageMagick [14] [15]

für die Konvertierung zu nutzen. Ein beliebiger Webbrowser mit Zugriff auf

die freien Grafiken der Open Clipart Library [16]

und eine Auswahl an (freien) Schriftarten (zum Beispiel von der

Open Font Library [17]) runden das Gesamtpaket ab.

Zusammengefasst sollte für den angehenden Werbefachmann also diese „Paketliste“

auf dem Computer vorhanden sein:

- scribus

- gimp

- inkscape

- evince

- icc-profiles

- gimp-plugin-registry

- imagemagick

Die Angaben in diesem Artikel beziehen sich auf die folgenden

Versionen: Scribus 1.4.1, GIMP 2.8, Inkscape 0.48.1 und ImageMagick

6.6.0.

Die Anforderungen der Druckerei

Spätestens jetzt – und vor allem, bevor man mit der Gestaltung

beginnt – sollte man sich mit den Anforderungen der anvisierten

Druckerei auseinandersetzen.

Folgende Fragen sollte man klären:

- Welches Dateiformat nimmt die Druckerei an?

- Welches sind die geforderten Einstellungen für den Anschnitt, die

(Sicherheits-)Ränder, die Größe des Endformates und die Ausrichtung

des Endformates?

- Falls das Dokument über Vorder- und Rückseite bzw. mehrere Seiten

verfügt: Sollen diese als einzelne Dateien oder im Ganzen eingereicht

werden?

- Welches Farbprofil (*.icc) fordert die Druckerei?

- In welcher Mindestauflösung müssen die Grafiken vorliegen?

- Möchte die Druckerei Schnittmarken oder andere Druckermarkierungen?

Notfalls muss man bei fehlenden oder unklaren Angaben nachfragen, da

man sonst vielleicht noch in letzter Minute unter Zeitdruck

wesentliche Änderungen am Dokument vornehmen muss.

Falls notwendig, können auch fehlende Farbprofile von der Druckerei

angefordert oder, zum Beispiel von der

Adobe-Webseite [18],

heruntergeladen werden. Die heruntergeladenen Farbprofile werden

üblicherweise im Verzeichnis $HOME/.color/icc/ oder, falls sie

systemweit zur Verfügung stehen sollen, mit Root-Rechten nach

/usr/share/color/.icc/ gespeichert.

Dokument erstellen und mit Inhalten befüllen

Nachdem nun die Vorbereitungen alle abgeschlossen sind, kann es

endlich richtig losgehen.

Dokument erstellen

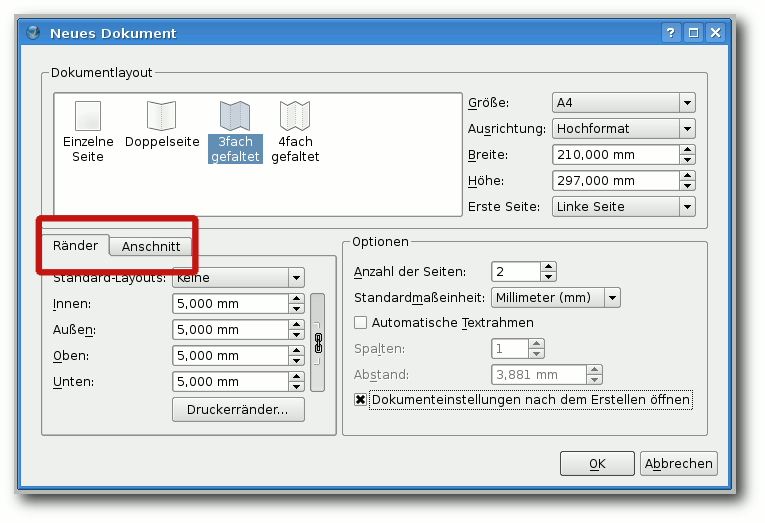

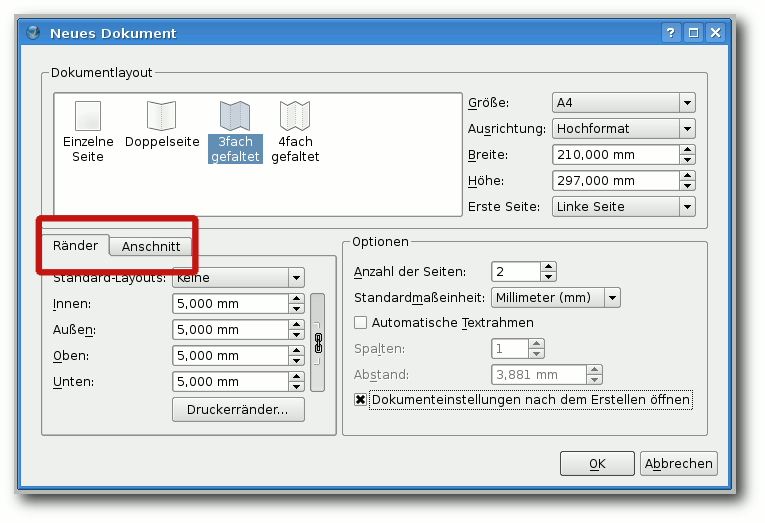

Nach dem Start von Scribus wird man zunächst aufgefordert, die

Einstellungen für die neue Datei anzugeben. Hier gibt man unter

„Breite“ und „Höhe“ die Maße des Endformates an, bei „Rand“

und

„Anschnitt“ die Wunschwerte der Druckerei. Natürlich kann man auch

Vorlagen auswählen, muss dann aber darauf achten, dass deren Maße

auch mit denen der Druckerei übereinstimmen. Die Standardmaßeinheit

sollte man den eigenen Vorlieben anpassen und zum Beispiel auf „mm“

setzen. Nach einem Klick auf „OK“ wird das Dokument erstellt.

Das Einstellen von Rändern und Anschnitt.

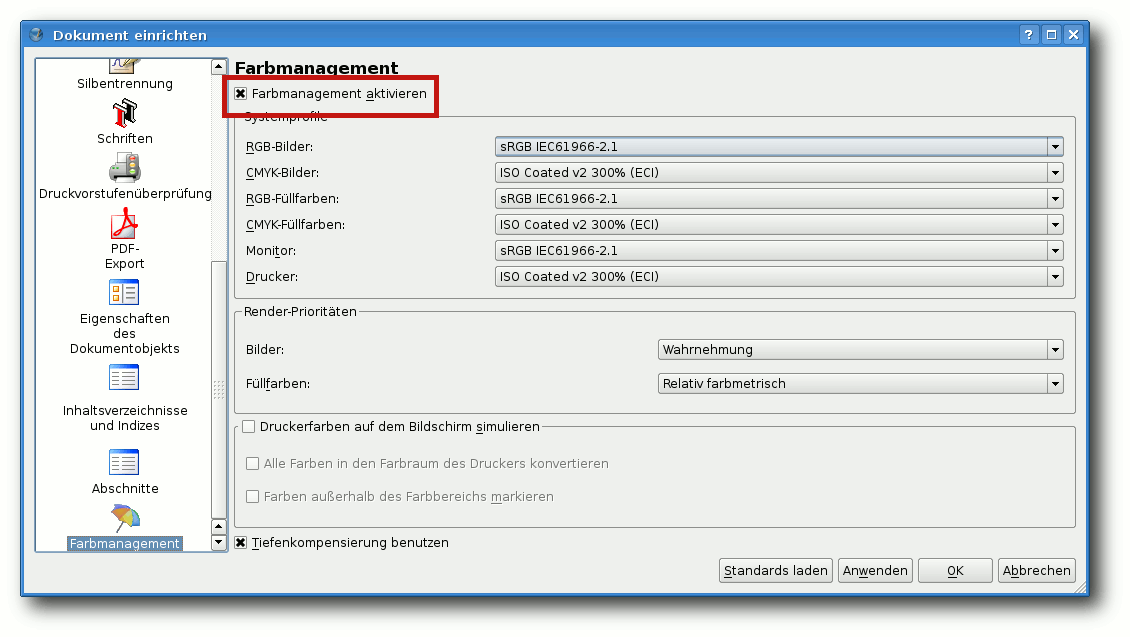

Farbmanagement

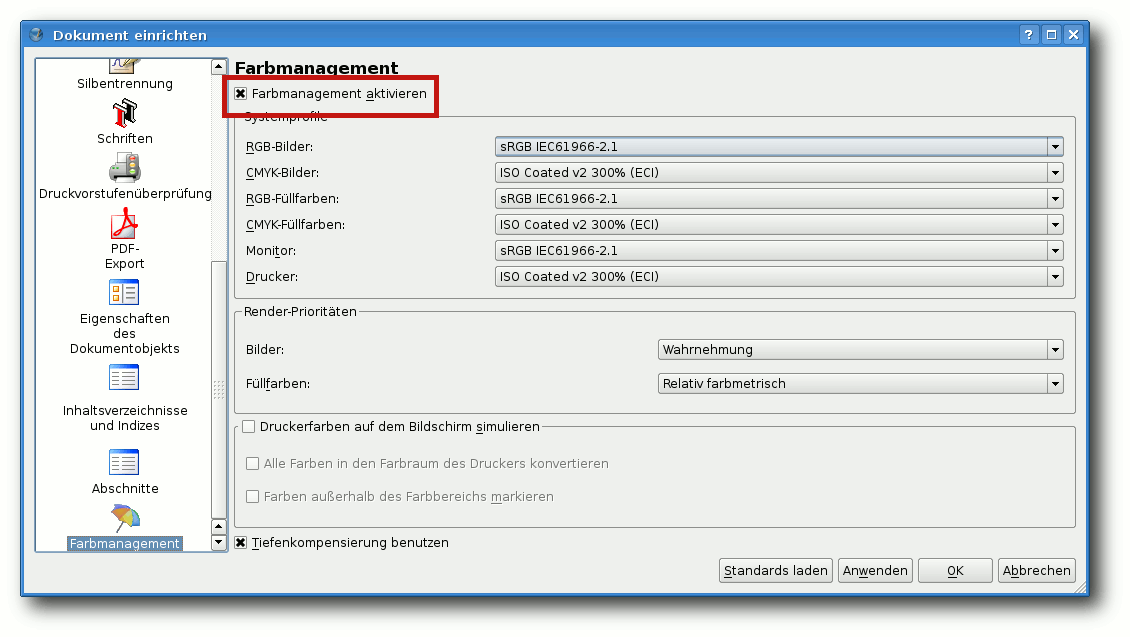

Als nächstes sollte man das Farbprofil einstellen. Dies ist

besonders wichtig, wenn die Druckerei ein PDF/X-3 fordert, bei dem

alle Farben bereits im korrekten Farbraum liegen sollen. Unter

„Datei -> Dokument einrichten -> Farbmanagement“ aktiviert man

zunächst das Farbmanagement. Wenn man seinen Monitor (mittels

spezieller Software und ggf. einem Kolorimeter (= Farbmessgerät))

kalibriert hat, sollte man das Farbprofil, das man dabei erstellt

hat, dann auch unter „Monitor“ auswählen.

Ansonsten kann man hier „sRGB“ auswählen. Für die RGB-Bilder sollte

man ebenfalls dieses Profil nehmen (falls man nicht ein anderes,

spezielles Profil seiner Profi-Kamera nutzen möchte). Für

CMYK-Bilder sollte man das Farbprofil wählen, das die Druckerei

fordert. Das gleiche gilt

für die entsprechenden Füllfarben. Die

restlichen Einstellungen dieses Dialoges („Wahrnehmung“,

„relativ farbmetrisch“) kann man einfach so lassen.

Die Anpassung des Farbmanagements.

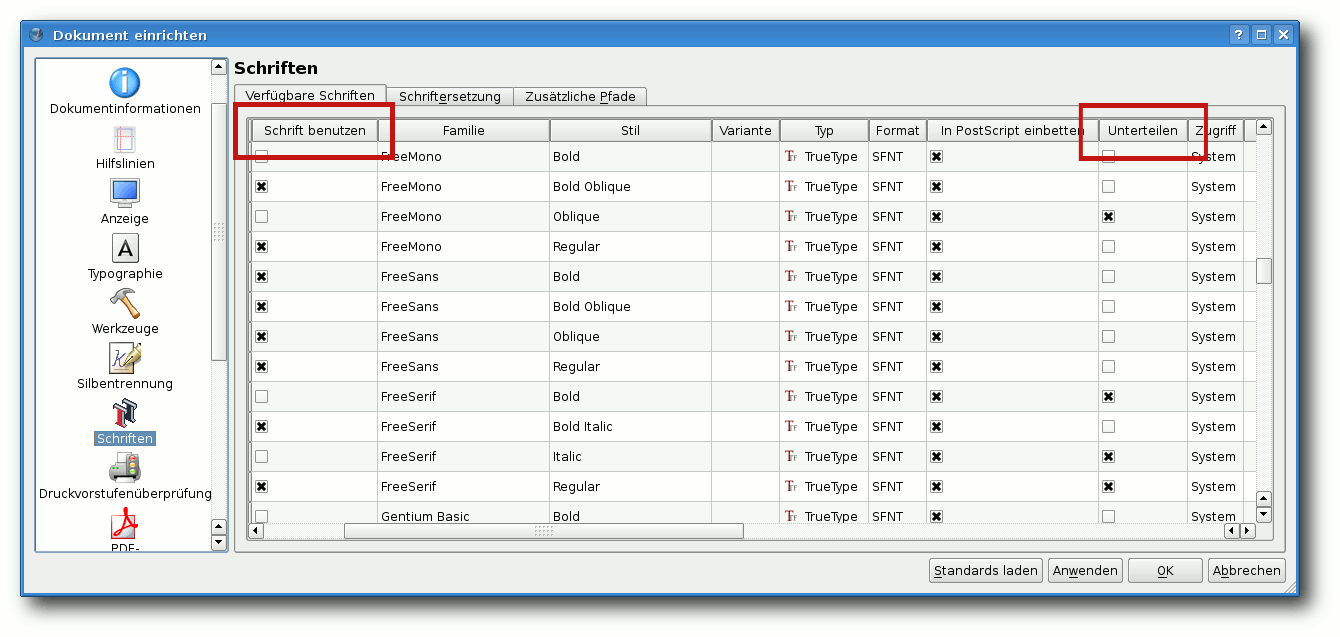

Schriften

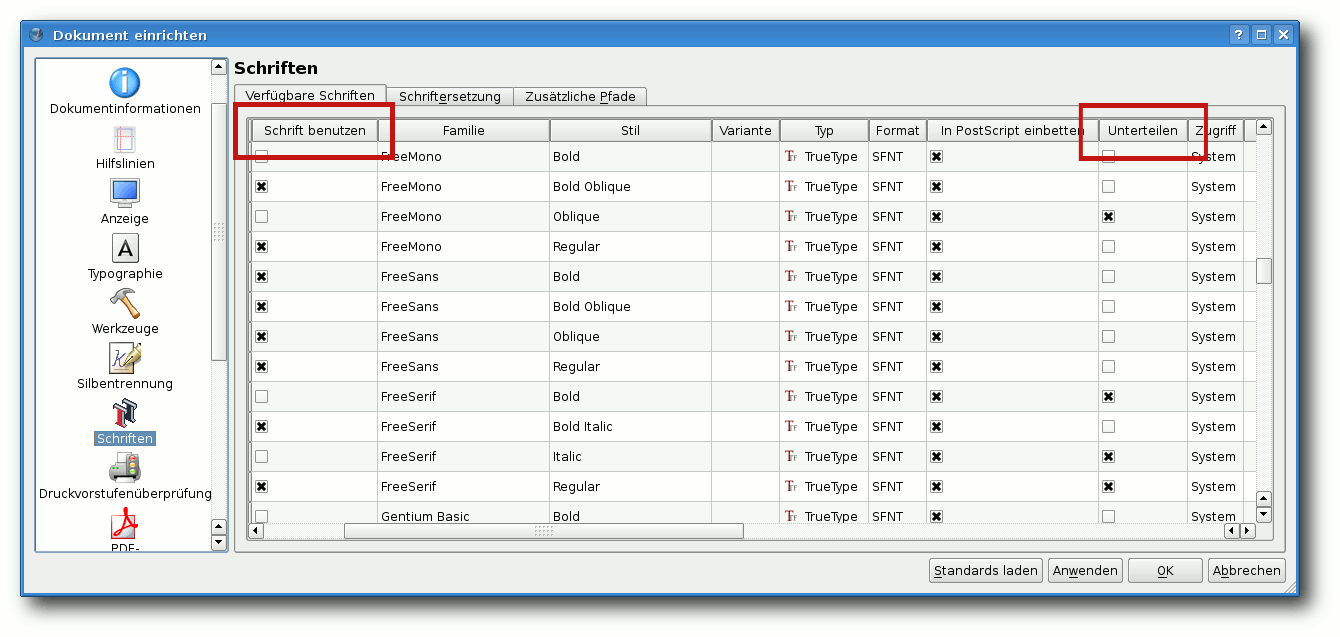

Man sollte sich nun überlegen, welche Schriftarten man in seinem

Dokument verwenden möchte. Im „Dokument einrichten“-Dialog findet

sich hierzu der Punkt „Schriften“.

Hier kann man ankreuzen, welche Schriftarten man benutzen möchte

(bzw. diejenigen „abkreuzen“, die man nicht verwenden will), sodass

sich nicht versehentlich eine falsche Schriftart einmogeln kann. Bei

den gewünschten Schriftarten sollte man nun das Kreuzchen bei

„unterteilen“ – dieses ist durch Scrollen im Bereich mit den

Schriftarten zu finden – unbedingt entfernen. Dieses Kreuzchen

verhindert nämlich das Einbetten der jeweiligen Schriftart – das

führt dann zwar zu kleineren Dateien, aber leider auch dazu, dass

die Druckerei vor unschön gedruckten Schriften warnt. Bei einigen

Schriftarten verhindern jedoch

die Lizenzeinstellungen in der

Font-Datei die Einbettung. Diese Schriftarten sollte man möglichst

vermeiden, wenn man keine bösen Überraschungen erleben möchte.

Die Schriften einstellen.

Grafiken

Als Problem erweist sich nun die Umwandlung von Grafiken in den von

der Druckerei geforderten CMYK-Farbraum unter Nutzung des

entsprechenden Farbprofils.

Rastergrafiken

Für Pixelbilder gibt es mehrere Werkzeuge, von denen hier zwei mit

Vor- und Nachteilen beschrieben werden.

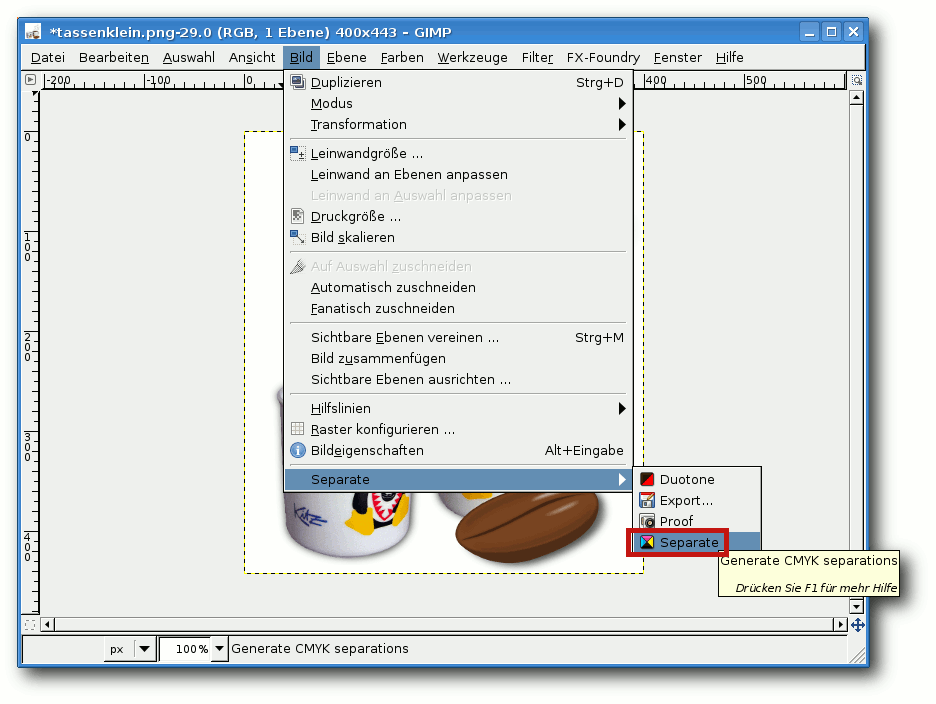

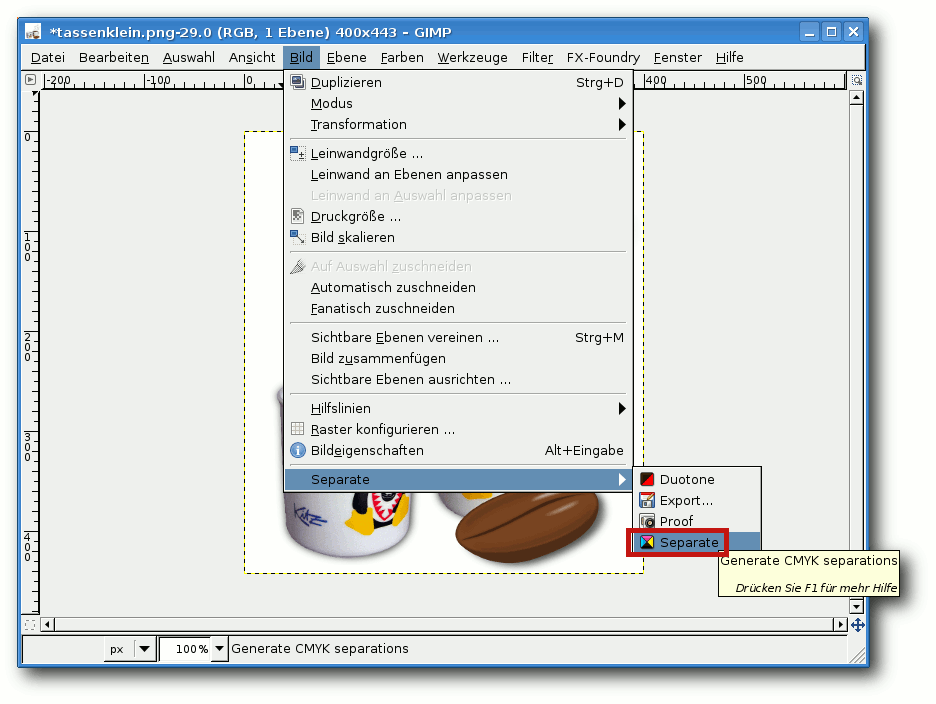

Hier versteckt sich Separate.

Zum einen kann man das Plug-in „Separate+“ nutzen. In GIMP ist es

weitab von den anderen Plug-ins unter „Bild -> Separate -> Separate“

bzw. „Bild -> Separate -> Export“ zu finden. Zuerst werden die

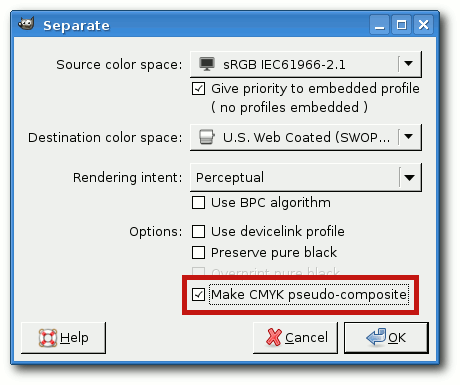

Bildfarben über den Punkt „Separate“ in die Anteile der Grundfarben

des Zielfarbraumes aufgeteilt. Bei „Source color space“ wählt man

entweder das Farbprofil, mit dem das Bild entstanden ist, oder

„sRGB“, wenn man das nicht weiß. Bei „Destination color space“ wählt

man das Farbprofil der Druckerei. „Perceptual“ kann man als

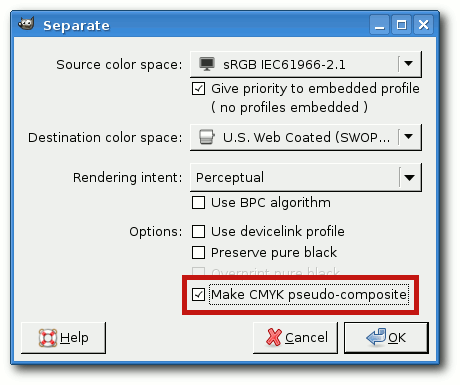

Einstellung für die Art der Farbumwandlung belassen. Nun kreuzt man

noch „Make CMYK pseudo-composite“ an und klickt auf „OK“. Als

Ergebnis erhält man eine neue Datei mit fünf Ebenen (C, M, Y, K und

Hintergrund). Das Ergebnis muss nun noch mit

„Bild -> Separate -> Export“ in eine TIFF-Datei (ohne Kompression,

mit eingebettetem Farbprofil) exportiert werden.

Der Vorteil an dieser Vorgehensweise ist, dass man die Art der

Farbumwandlung (nach Wahrnehmung oder rein rechnerisch) einstellen

kann und dass man nicht die Kommandozeile bemühen muss. Die Grenze

ist allerdings bei (teil-)transparenten Bildern erreicht, da diese

mit Separate+ anstatt der Transparenz einen einfarbigen Hintergrund

erhalten. Für Fotos ist dieses Verfahren also geeignet, für

vorbearbeitete Grafiken weniger.

Einstellungen für die Farbseparation.

Zum anderen kann man das Wunderwerkzeug ImageMagick auf der

Kommandozeile nutzen. Dieses wandelt mit der Zeile

$ convert Bild.png -alpha off -profile Pfad/zum/Eingangsprofil.icc -profile Pfad/zum/Ausgangsprofil.icc -alpha on Bild.tiff

Bilder (hier png), die Transparenz enthalten, ohne Murren in ein

Druckerei-konformes Bild um, das sich in Scribus importieren lässt.

Im übrigen sollten alle Bilder mindestens so groß sein, dass sie im

gedruckten Dokument eine Auflösung von 300 ppi erreichen (etwa 120

Pixel pro cm), bei Plakaten darf es auch etwas weniger sein – hier

sollte man die Anforderungen der Druckerei genau lesen.

Vektorgrafiken

Für Vektorgrafiken sieht die Situation problematischer aus. Inkscape

selbst kann nicht in den CMYK-Farbraum speichern – das

Farbmanagement bezieht sich hier leider lediglich auf die Anzeige am

Monitor. Ein einfaches Werkzeug, das eine Konversion der Farbräume

bewältigt, ließ sich auch nach umfangreichen Recherchen nicht

auftreiben.

Dennoch führen mindestens drei, leider eher umständliche, Wege nach

Rom, die hier beschrieben werden sollen.

- Man kann die Grafiken direkt in Scribus mit dem

mitgelieferten, etwas archaisch anmutenden und schwerfällig zu

bedienenden Vektorgrafik-Werkzeug erstellen und dabei ausschließlich

Farben aus dem zugelassenen Farbraum verwenden.

- Man erstellt eine Vektorgrafik in Inkscape,

speichert diese im normalen SVG-Format ab (die Grafik darf für diese

Art der Konvertierung keine Inkscape-Filter, Bitmap-Grafiken oder

Gradienten enthalten und alle Objekte und Schriften müssen als Pfade

vorliegen), importiert sie in ein Scribus-Dokument mit dem

gewünschten Farbprofil (siehe oben), exportiert dieses als PDF/1.5

mit der Einstellung „Ausgabe vorgesehen für: Drucker“ im Reiter

„Farbe“, öffnet diese Datei mit Scribus und kopiert deren Inhalt

anschließend wieder in das Zieldokument. Nun liegt die Grafik im

korrekten Farbraum vor, Gradienten und kleinere Optimierungen können

von Hand wieder eingefügt werden.

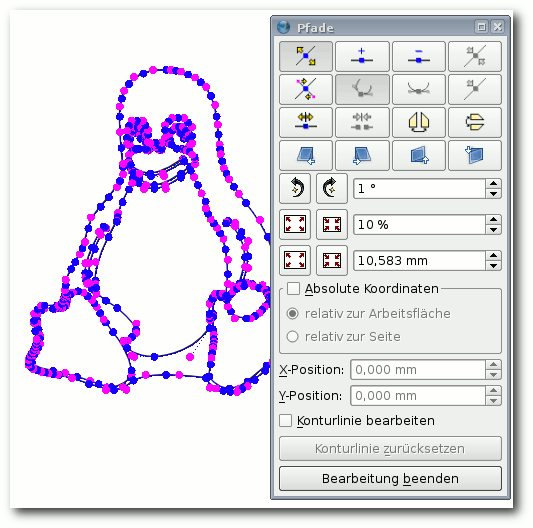

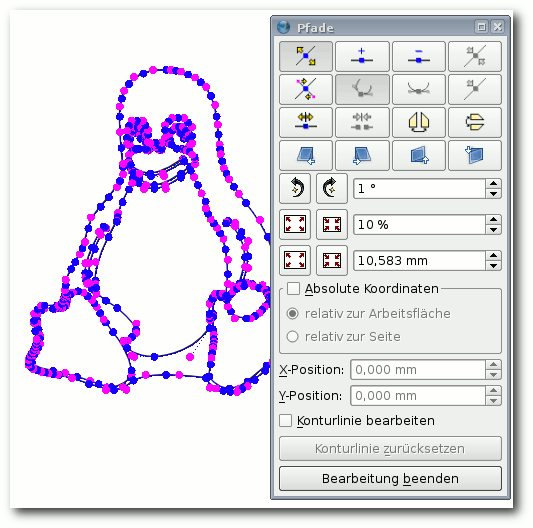

- Man erstellt eine Vektorgrafik in Inkscape,

speichert diese im normalen SVG-Format ab (die Grafik darf für diese

Art der Konvertierung keine Inkscape-Filter oder Bitmap-Grafiken

enthalten und alle Objekte und Schriften müssen als Pfade

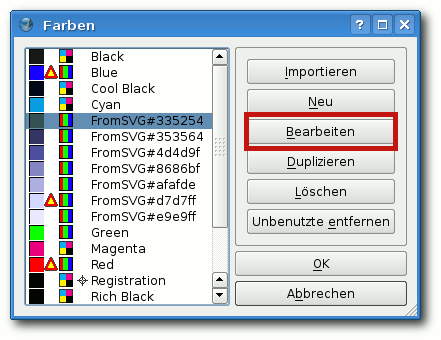

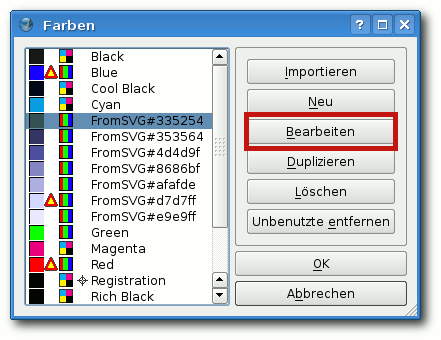

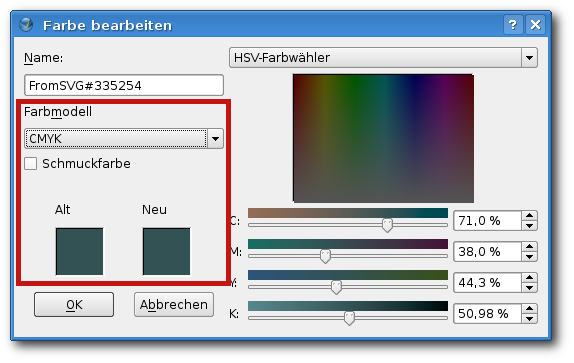

vorliegen), danach importiert man diese Grafik in Scribus. Unter

„Bearbeiten -> Farben“ werden einem nach einem Klick auf „Unbenutzte

entfernen“ alle in Vektorgrafiken im Dokument verwendeten Farben

angezeigt. Vor jeder Farbe steht ein Symbol für ihren Farbraum (RGB:

drei senkrechte farbige Streifen, CMYK: ein aus 4 farbigen Quadraten

aufgebautes Quadrat). Wenn eine Farbe keine Entsprechung im Farbraum

des Dokumentes hat, wird zusätzlich ein kleines Warndreieck vor dem

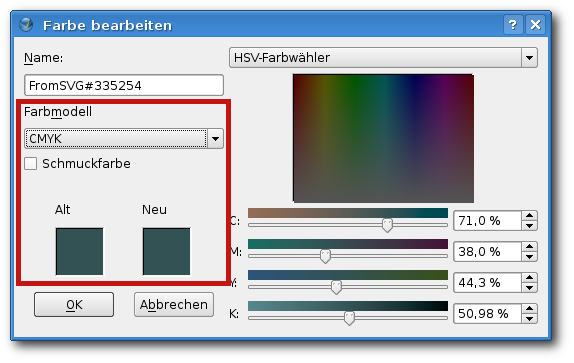

Symbol angezeigt. Um die Farben umzuwandeln, muss man nun jede

verwendete Farbe einzeln anwählen, auf „Bearbeiten“ klicken, unter

„Farbmodell“ die Option „CMYK“ auswählen und anhand der farbigen

Kästchen im unteren Bereich überprüfen, ob die automatisch

umgewandelte Farbe nun noch so ähnlich aussieht wie die

Ursprungsfarbe. Gegebenenfalls müssen noch Anpassungen mit Hilfe des

„Farbwählers“ vorgenommen werden, denn besonders bei intensiven

Blautönen ergeben sich hier oft Schwierigkeiten.

Das Vektorwerkzeug von Scribus.

Alle Farben werden mit ihrem Farbraum aufgeführt.

Das Umwandeln einzelner Farben.

Sollte man sich mit keiner dieser drei Möglichkeiten zum Umwandeln

des Farbraumes von Vektorgrafiken anfreunden können, oder sollte die

Vektorgrafik dies – zum Beispiel wegen der Verwendung von Filtern in

Inkscape – nicht zulassen, so bleibt einem als letzte Möglichkeit

noch das Exportieren der Grafik im PNG-Format aus Inkscape und das

anschließende Umwandeln der Grafik zum Beispiel mit ImageMagick

(siehe oben). Dies hat allerdings den Nachteil, dass man die

Proportionen des Bildes anschließend nicht mehr „eben mal schnell“

verlustlos verändern und Bildteile nicht mehr mit einigen wenigen

Klicks in Scribus einfach umfärben oder umherschieben kann.

Dokument exportieren

Letzter Check

Vor dem endgültigen Exportieren seines Werkes sollte man sich

nochmals versichern, dass man alle Vorgaben der Druckerei

eingehalten hat.

Das Farbmanagement ist aktiviert.

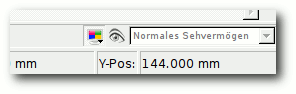

Um sicherzugehen, dass die Farben alle innerhalb der druckbaren

Farbskala liegen, kann man mit einem langen Klick auf das bunte

Monitorsymbol in der Fußleiste von Scribus den Dialog

„Farbmanagement konfigurieren …“ öffnen. Hier setzt man ein Häkchen

bei „Druckerfarben auf dem Bildschirm simulieren“ und bei

„Farben außerhalb des Farbbereichs markieren“. Nach dem Schließen

des Dialogs werden die Farben, die nicht druckbar sind,

hervorgehoben und können noch korrigiert werden. Insgesamt werden

die Farben nun auch etwas matter erscheinen, da sie so lebendig, wie

man sie auf einem Bildschirm darstellen kann, leider nicht immer

druckbar sind.

Farben, die nicht im druckbaren Bereich liegen, werden giftgrün dargestellt.

Man kann nun noch auch einmal schauen, ob auch das (für die Schrift)

verwendete Schwarz ein echtes CMYK-Black ist, oder ob es sich um ein

„zusammengesetztes“ Schwarz (das eher einem dunklen Braun

entspricht) handelt. Im

Dialog „Bearbeiten -> Farben -> Bearbeiten“

kann man dies noch ändern. Durch die Verwendung eines reinen Schwarz

wirken schwarze Bildanteile im Druck schärfer.

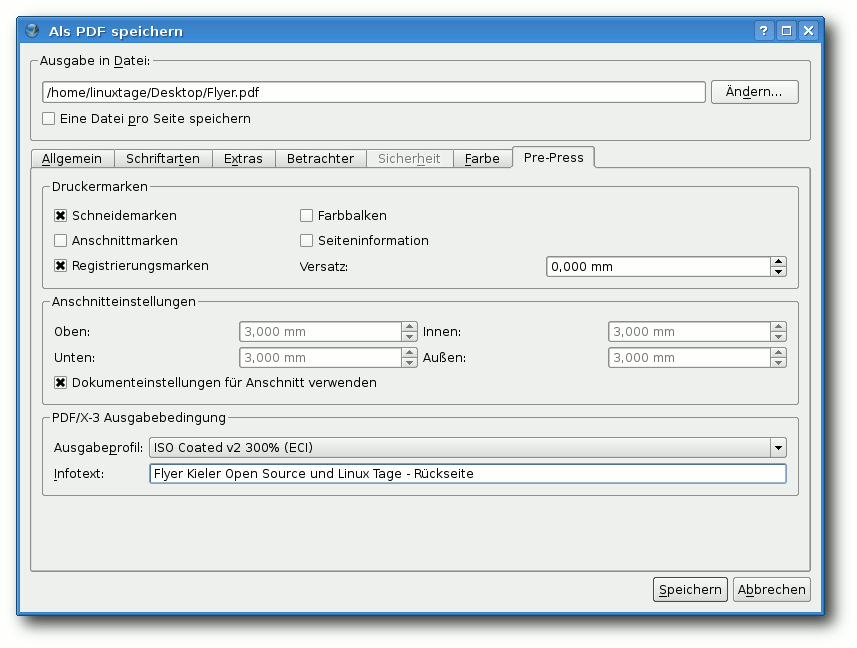

Exportieren

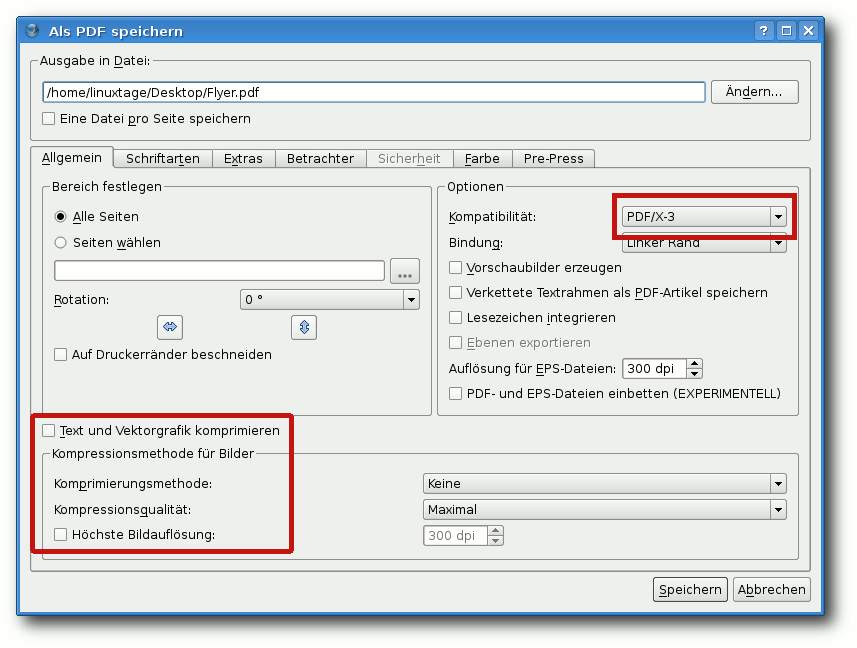

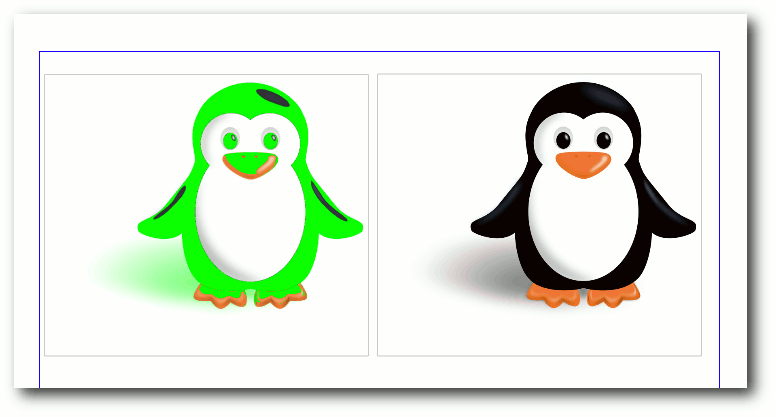

Wenn man nun mit seinem Werk zufrieden ist, kann man es schließlich

exportieren. Hierzu gelangt man über „Datei -> Exportieren -> Als

PDF speichern“ in die Druckvorstufenüberprüfung. Hier kann man das

gewünschte Format (für die Druckerei: PDF/X-3) auswählen und ggf.

die Fehlermeldungen auf ihre Relevanz prüfen.

Nach Abschluss der Druckvorstufenüberprüfung öffnet sich der

optionenreiche Export-Dialog. Im Reiter „Allgemein“ wählt man unter

„Kompatibilität“ „PDF/X-3“ aus und bei

„Kompressionsmethode für

Bilder“ sicherheitshalber „Keine“ und entfernt das Häkchen bei

„Text und Vektorgrafik komprimieren“ – einige Druckereien haben

Schwierigkeiten mit komprimierten Bildern.

Der Export-Dialog.

Im Reiter „Schriftarten“ wählt man entweder „Alle einbetten“ oder

„Alle in Kurven umwandeln“ (Druckereien verlangen oft, dass die

Schriftarten eingebettet sind).

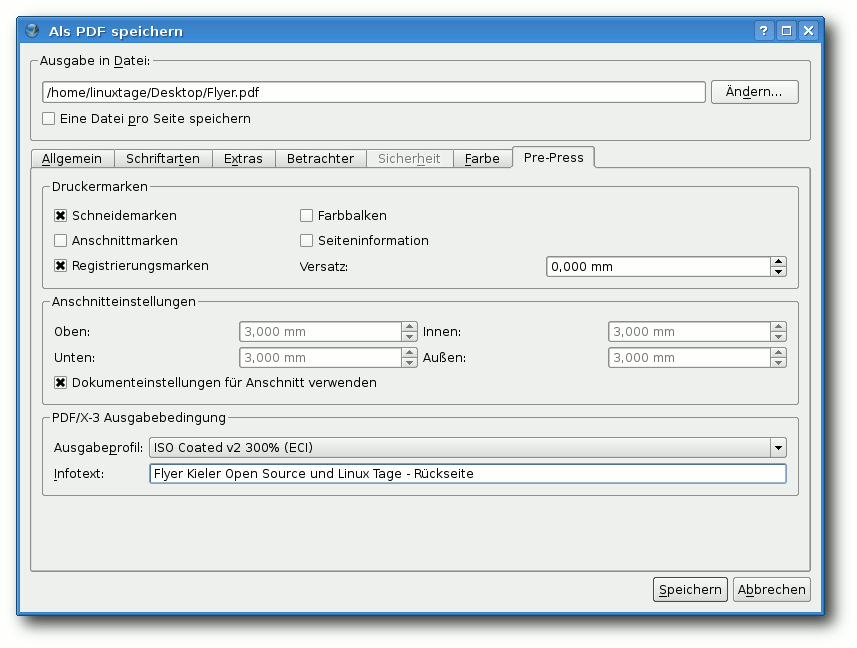

Im Reiter „Prepress“ kann man nun noch die geforderten Schnittmarken

oder Registrierungsmarken anbringen lassen, das Ausgabefarbprofil

überprüfen und einen „Infotext“ eingeben (dieser ist verpflichtend,

er sollte zumindest den Namen des Dokumentes enthalten).

Prepress-Einstellungen.

Wenn man nun auf „Speichern“ klickt, hat man es geschafft, mit

Freier Software ein Druckerei-konformes Dokument zu erstellen.

Dennoch sollte man (zumindest beim ersten Mal) die kostenpflichtige

Dokumentüberprüfung der Druckerei nutzen, um hinterher auch wirklich

das Plakat oder die Broschüre in den Händen zu halten, das/die man

wollte.

Tipps und Tricks

Plötzliche Farbveränderungen

Beim Importieren von SVG-Dateien kommt es in Scribus mitunter vor,

dass die Farben anderer Objekte sich ändern (z. B. von Blau zu

Ockerbraun). Mit Hilfe des Dialoges „Bearbeiten -> Farben -> Bearbeiten“

kann man dies zum Glück rasch beheben.

Tabellen

Das Erstellen von Tabellen ist in Scribus bislang nur unbefriedigend

gelöst. Die einzelnen Tabellenkästchen hängen nicht fest miteinander

zusammen, sondern bestehen aus einer Gruppe von Vektor-Kästchen. Das

Markieren eines einzelnen Tabellenkästchens, um die Breite oder Höhe

der zugehörigen Spalte oder Reihe zu ändern durch den in der

Dokumentation beschriebenen Doppelklick funktionierte in meiner

Scribus-Version 1.4.1 leider nicht.

Um die Breite einer einzelnen Spalte zu ändern, empfiehlt es sich

daher, die Gruppe der Tabelle aufzulösen, die Kästchen einer

Tabellenspalte neu zu einer Gruppe zusammenzufassen, die Breite

dieser Gruppe zu ändern und sie dann mit Hilfe des

„Ausrichten“-Werkzeuges, das über den Menüpunkt „Fenster“ ein- und

ausgeblendet werden kann, wieder an den Rest der Tabelle (den man

vorher auch gruppiert hat) „anzudocken“. Jedes einzelne Kästchen kann

über den Kontextmenüpunkt „Eigenschaften“ in seiner Größe bearbeitet

werden, sodass man bei „Unfällen“ wieder eine einheitliche Größe

erlangen kann. Leider fehlt eine Funktion zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer

Objekte in Scribus derzeit völlig, sodass insbesondere

bei Tabellen viel Handarbeit vonnöten sein kann.

Vertikales Zentrieren

Oft möchte man, dass der Text innerhalb eines (Tabellen-)Kästchens

nicht nur horizontal, sondern auch vertikal in der Mitte steht. In

Scribus ist es leider bislang nicht möglich, die Schrift innerhalb

eines Kästchens ohne Umwege vertikal zu zentrieren. Es bietet sich

dazu der folgende Weg an.

Für jedes (noch leere) Kästchen, in dem man die Schrift zentrieren

möchte, erstellt man ein zweites Kästchen. In dieses schreibt man

seinen Text – am besten in der bereits fertigen, komplett

formatierten Form, denn spätere Änderungen am Text sind mühsam.

Nun versucht man, dieses Kästchen möglichst klein zu bekommen, so

dass an den Rändern neben und über dem Text möglichst wenig Raum

verbleibt. Im Kontextmenü „Eigenschaften -> Text -> Position der

ersten Zeile“ sollte

man „Versalhöhe“ markieren, da man so erreichen

kann, dass die Abstände des Randes zum Text oben und unten gleich

sind.

Falls man eine Tabelle befüllen möchte, löst man bei dieser nun die

Gruppierung auf. Dann zentriert man das Kästchen mit dem Text über

dem leeren Kästchen und gruppiert ggf. beide, damit nichts mehr

verrutschen kann.

Wenn man dieses Vorgehen für eine größere Tabelle immer wiederholen

muss, macht das natürlich nicht sonderlich viel Spaß – aber das

Ergebnis wird immerhin ganz ansehnlich.

Schreck lass nach – alles ist weg

Zuletzt bleibt nur noch zu empfehlen, häufig und regelmäßig zu

speichern. Nach dem Betätigen der „Rückgängig“-Funktion von Scribus

kommt es leider mitunter vor, dass das gesamte Dokument plötzlich

leer ist und die „Wiederholen“-Funktion nichts bewirkt. Auch

Programmabstürze beim Importieren von Vektorgrafiken passieren.

Der Lohn der Arbeit

Nachdem man nun all diese Mühen auf sich genommen hat, um mit Freier

Software unter Linux ein Druckerei-konformes Dokument zu erstellen,

kann man zurecht stolz auf sich sein – und mit ziemlicher Sicherheit

wird man bald ein ansehnliches Druckwerk in den Händen halten können!

Links

[1] http://www.linux-magazin.de/

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Druckersprache

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Cmyk

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Pdf

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/PDF/X

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/RGB-Farbraum

[8] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-12

[9] http://www.scribus.net/

[10] http://wiki.ubuntuusers.de/Scribus

[11] http://inkscape.org/

[12] http://www.gimp.org/

[13] http://www.gimpforum.de/

[14] http://www.imagemagick.org/

[15] http://www.imagemagick.org/discourse-server/

[16] http://openclipart.org/

[17] http://www.openfontlibrary.org/

[18] http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

[19] http://www.linux-community.de/Internal/User-Blogs/Alltag-Linux-Bibel/Flyer-mit-Scribus-und-GIMP-druckereigerecht-erstellen

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Jochen Schnelle

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das ist hinlänglich bekannt. Und auch

(einfache) Diagramme können Zusammenhänge und Abläufe oft besser visualisieren

als etliche Zeilen Text. Eine einfache Möglichkeit, solche Diagramme zu

generieren, bietet das Programmpaket blockdiag [1].

Programme zum Erstellen von Diagrammen gibt es in einer großen Vielzahl. Im

Linux- und Open-Source-Bereich erfreuen sich z. B. Dia [2]

und Flow [3],

letzteres aus der Calligra Office Suite, einer gewissen Beliebtheit, unter

Windows ist das kommerzielle Visio [4]

verbreitet. Im Gegensatz zu diesen verfügt blockdiag aber nicht über eine

grafische Benutzeroberfläche, vielmehr wird das Diagramm in einer einfachen

Textdatei beschrieben und dann mit Hilfe des Programms eine entsprechende Grafik

(oder ein PDF) erstellt.

blockdiag vs. Graphviz

Damit gleicht blockdiag dem Open-Source-Klassiker zur Erstellung von Graphen, dem

Programm Graphviz [5]. Auch wenn durchaus

Parallelen zwischen den beiden Programmen existieren, so gibt es doch einen

wichtigen Unterschied, nämlich welchen Einfluss der Nutzer auf das Layout des

Diagramms hat. Während Graphviz dies immer automatisch erledigt, gibt es unter

blockdiag nutzerseitige Eingriffsmöglichkeiten. Somit eignet sich blockdiag

besser, wenn Ablaufdiagramme und generell gerichtete Diagramme erstellt werden

sollen, wohingegen Graphviz seine Stärken besonders bei großen und komplexen

Beziehungsdiagrammen ausspielt.

blockdiag ist aber auf jeden Fall auch von Graphviz inspiriert, das ist z. B.

daran zu erkennen, dass die Textdateien, welche den Graphen beschreiben, sehr

ähnlich sind. Der Diagrammgenerator ist übrigens in Python geschrieben, womit

der Nutzer jedoch bei der Anwendung nicht in Berührung kommt.

Die Geschwister von blockdiag

blockdiag bezeichnet zum einen das Programm zur Erstellung von Blockdiagrammen an

sich, ist aber gleichzeitig auch der übergeordnete Name für die anderen

Diagrammgeneratoren, die zur Programmfamilie gehören. Dies sind:

- seqdiag [6] zur Erstellung von

Sequenzdiagrammen [7]

- actdiag [8] zur Erstellung von

„Swim Lane Diagrammen“ [9]

- nwdiag [10] zur Erstellung von

Netzwerkdiagrammen [11]

Jedes der Programme muss aber einzeln installiert werden.

Installation

Auch wenn blockdiag unter manchen Distributionen über die Paketquellen

installierbar ist (unter Ubuntu ist das Paket python-blockdiag ab Ubuntu 12.10

verfügbar), so empfiehlt sich doch der für Pythonprogramme und -module gängige

Weg über die Setuptools und easy_install, zumal so immer die aktuellste,

stabile Version auf den Rechner gelangt. Der entsprechende Befehl lautet:

# easy_install blockdiag

So wird das Programm allerdings ohne PDF-Unterstützung installiert. Sollen die

Diagramme auch als PDF ausgegeben werden, dann lautet der Befehl für die

Installation:

# easy_install "blockdiag[PDF]"

Weitere Details zur Installation sind in der Dokumentation [12]

zu finden.

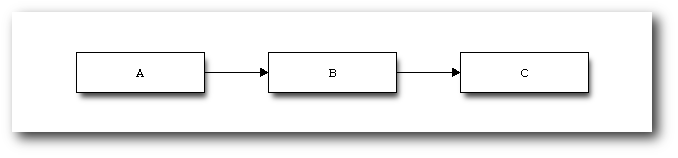

Diagramm erstellen

Das Erstellen von Blockdiagrammen erfolgt in zwei Schritten. Als erstes wird mit

Hilfe eines einfachen Texteditors die Beschreibung des Diagramms erstellt, dann

wird mit Hilfe des Programms blockdiag aus der Textdatei ein Graph generiert.

Das Standardausgabeformat ist dabei PNG, weiterhin wird SVG unterstützt und –

wenn entsprechend installiert – PDF.

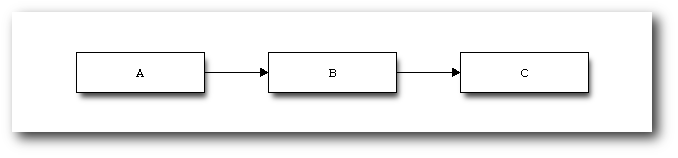

Eine sehr einfache Beschreibungsdatei sieht z. B. so aus:

blockdiag {

A -> B -> C;

}

Listing: blockdiag_bsp1.txt

Wird dieses unter dem Namen blockdiag_bsp1.txt gespeichert, dann wird das Diagramm mit dem

Befehl

$ blockdiag blockdiag_bsp1.txt

erstellt. Wie bereits beschrieben, als PNG-Datei. Wird kein Name für die Datei

angegeben, so erhält diese den Namen der Eingabedatei. Alternativ kann mit der

Option -o AUSGABEDATEI der Name der Datei vorgegeben werden.

Ein einfaches Blockdiagramm.

Die PNGs haben übrigens einen transparenten Hintergrund. Soll der Hintergrund

weiß sein, dann muss noch die Option --no-transparency beim Programmaufruf

hinzugefügt werden. Wird ein anderes Ausgabeformat benötigt, dann Hilft die

Option -T. -Tsvg erzeugt eine SVG-Datei, -Tpdf ein PDF.

blockdiag kennt noch eine Reihe weiterer Optionen, z. B. zur Vorgabe der Größe

der Diagramme. Eine vollständige Liste ist über den Aufruf von

$ blockdiag --help

verfügbar.

Sollte es beim Generieren eines Diagramms als PDF zu Fehlern kommen oder wird

eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn in der

Definitionsdatei des Diagramms

deutsche Umlaute vorkommen, dann hilft in der Regel, wenn beim Programmaufruf

der Pfad zu eine TrueType-Schrift mit angegeben wird. Unter Ubuntu wäre das z. B.

-f /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif.ttf, wobei natürlich auch

andere Schrifttypen und -arten angegeben werden können.

Die Angaben A, B und C im obigen Beispiel sind übrigens frei wählbare

Platzhalter/Namen, d. h. es können durchaus auch aussagekräftigere Namen

gewählt werden.

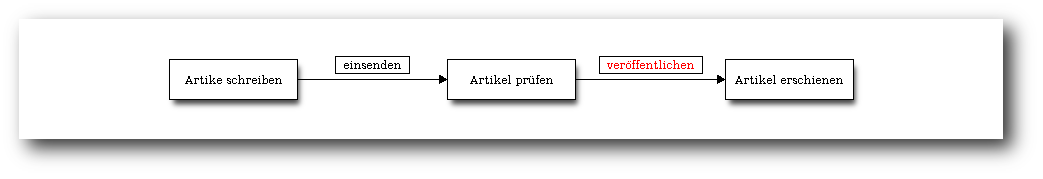

Weitere Beispieldiagramme

Das folgende Beispiel baut auf dem ersten, obigen Beispiel auf.

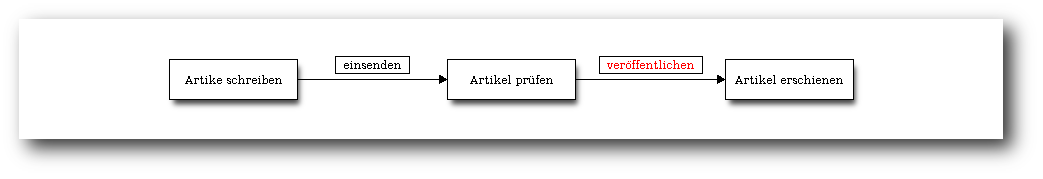

blockdiag {

span_width = 150;

A[label="Artike schreiben"];

B[label="Artikel prüfen"];

C[label="Artikel erschienen"];

A -> B [label="einsenden"];

B -> C [label="veröffentlichen", textcolor="red"];

}

Listing: blockdiag_bsp2.txt

Alle Blöcke erhalten ein Label,

welches dann im Diagramm auch

angezeigt wird. Außerdem erhalten alle Verbindungspfeile ein Label, was in Form

einer Beschriftung oberhalb des Pfeils angezeigt wird. Die erste Direktive

span_width = 150 vergrößert den Abstand zwischen zwei Blöcken auf 150 Pixel,

damit die Beschriftung der Pfeile komplett lesbar ist. Diese würde sonst

abgeschnitten.

Blockdiagramm mit beschrifteten Blöcken und Pfeilen.

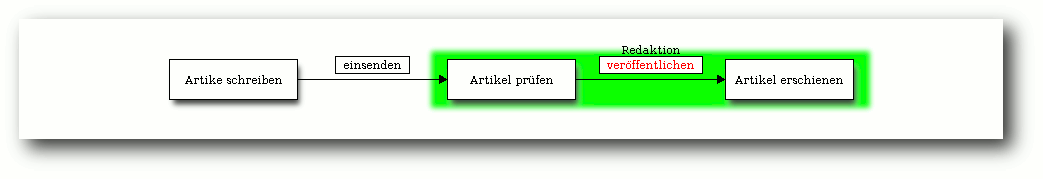

blockdiag bietet auch die Möglichkeit, mehrere Blöcke zu gruppieren:

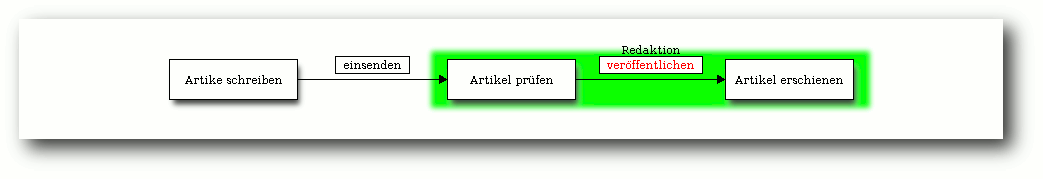

blockdiag {

span_width = 150;

A[label="Artike schreiben"];

B[label="Artikel prüfen"];

C[label="Artikel erschienen"];

A -> B [label="einsenden"];

group {

label="Redaktion";

color="#00FF00";

B -> C [label="veröffentlichen", textcolor="red"];

}

}

Listing: blockdiag_bsp3.txt

Die Blöcke Artikel prüfen und Artikel erschienen werden zu einer Gruppe

zusammengefasst, mit dem Label Redaktion beschriftet und grün hinterlegt.

Blockdiagramm mit gruppierten Blöcken.

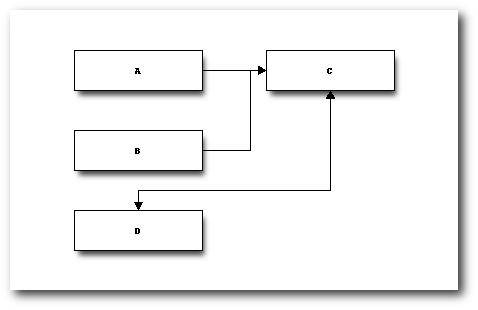

Weiter oben wurde bereits erwähnt, dass das Diagrammlayout von blockdiag

beeinflussbar ist. Im folgenden Beispiel wird ein Umbruch zwischen dem Block C

und D erzeugt. Außerdem werden die Pfeile von den Blöcken A und B auf C

zusammengeführt. Zwischen Block C und D gibt es einen bidirektionalen Pfeil.

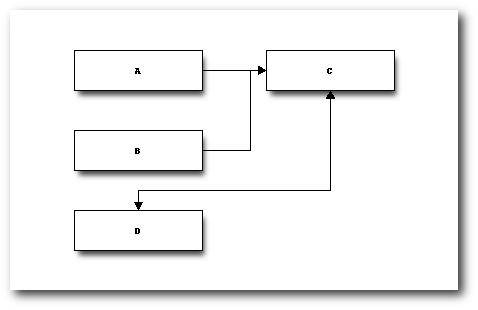

blockdiag {

A, B -> C

C <-> D [folded]

}

Listing: blockdiag_bsp4.txt

Blockdiagramm mit erzwungenem Umbruch.

Wie in allen Beispielen zu sehen ist, werden die Diagramme standardmäßig

horizontal ausgerichtet. Wird eine vertikale Ausrichtung gewünscht, dann wird

innerhalb der geschweiften Klammer der Diagrammbeschreibung einfach ein

orientation = portrait hinzugefügt. Ob am

Anfang oder am Ende ist dabei egal.

Die hier aufgeführten Beispiele zeigen nur einen Teil der Möglichkeiten von

blockdiag. So kennt das Programm z. B. noch über eine Vielzahl von weiteren

Blocktypen außerhalb der hier verwendeten rechteckigen. Einen sehr guten und

vollständigen Überblick gibt die Seite mit Beispielen in der offiziellen

Dokumentation [13].

actdiag

Das Programm actdiag dient, wie bereits in der Einleitung erwähnt, zur

Visualisierung von Aktivitäten in Form von „swim lane diagrams“, was frei

übersetzt so viel wie „(Schwimm-)Bahndiagramm“ heißt. Die Installation erfolgt

analog zu blockdiag:

# easy_install actdiag

Auch die Nutzung ist ähnlich zu blockdiag, nur dass die Beschreibungsdatei mit

"actdiag {" beginnt und natürlich auch dann mit dem Befehl

$ actdiag EINGABEDATEI

ein Diagramm erzeugt wird.

Das folgende Beispiel erzeugt ein Diagramm mit zwei Bahnen und drei Blöcken:

actdiag {

schreiben -> kontrolle -> korrektur

lane autor {

label = "Autor";

schreiben [label="Artikel schreiben"];

korrektur [label="Arikel korrigieren"];

}

lane redaktion {

label = "Redaktion";

kontrolle[label="Artikelkontrolle"];

}

}

Listing: blockdiag_bsp5.txt

Beispiel für ein Diagramm, erzeugt mit actdiag.

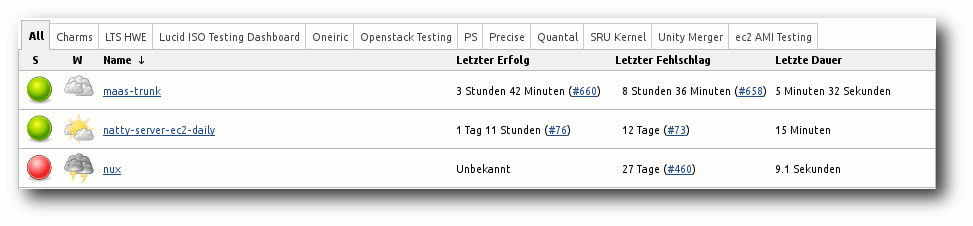

seqdiag und nwdiag

Um Sequenzdiagramme bzw. Netzwerkdiagramme zu generieren, müssen die

entsprechenden Programme zuerst installiert werden:

# easy_install seqdiag

# easy_install nwdiag

nwdiag installiert dabei nicht nur das Programm nwdiag zur Erstellung von

Netzwerkdiagrammen, sondern auch rackdiag zum Visualisieren von Serverracks

und packetdiag zur Darstellung von Datenpaketen.

Die Nutzung erfolgt dabei genauso wie bei blockdiag und actdiag. Eine Reihe von

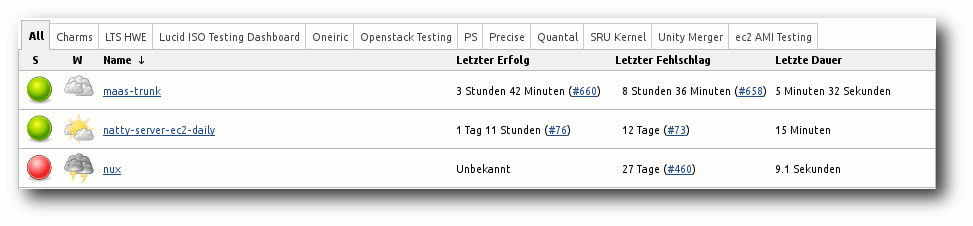

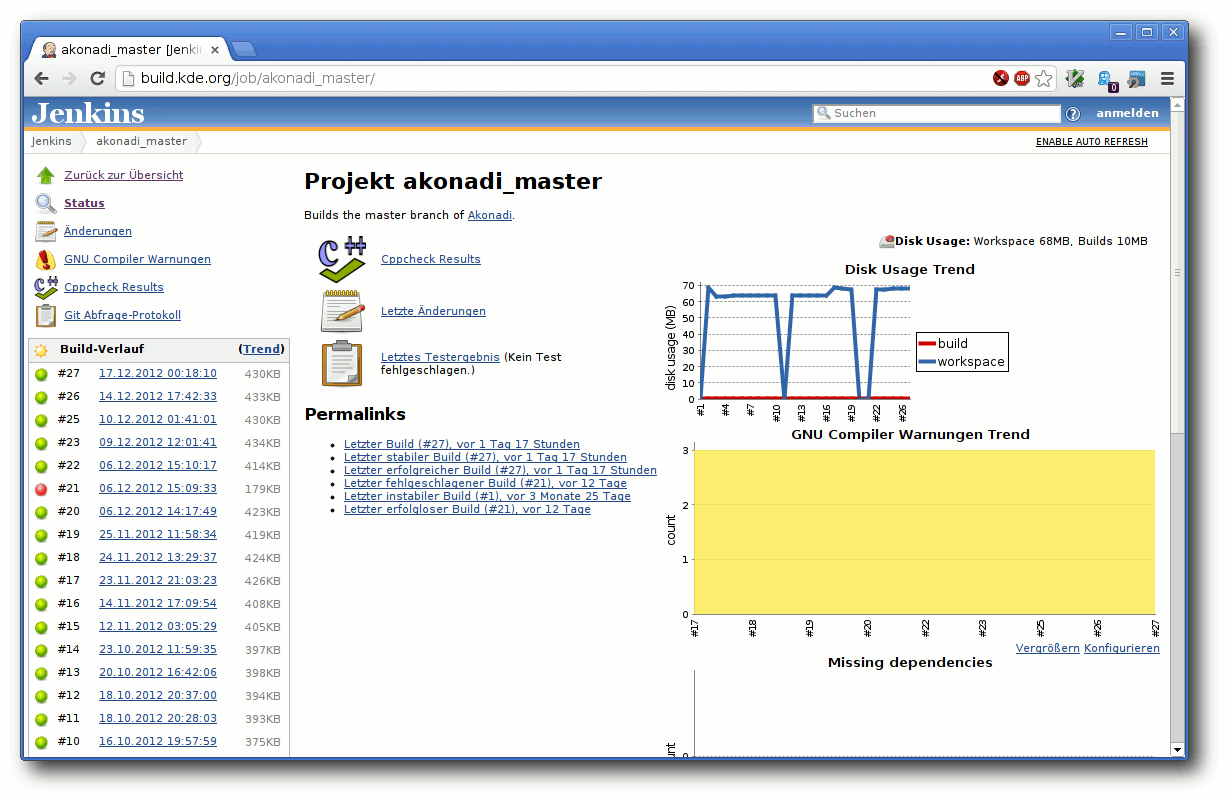

Beispielen sind in der offiziellen Dokumentation zu finden, sowohl für