Zur Version ohne Bilder

freiesMagazin Mai 2012

(ISSN 1867-7991)

Selbstgebacken 3: make

Das Bauen eines Kernels und das Aktualisieren der Quellen ist keine große Zauberkunst und, sofern man keine besonderen Extras haben möchte, mit ein paar make-Kommandos recht schnell erledigt, wobei make den Löwenanteil der Arbeit verrichtet. Es bekommt gesagt, was man möchte, den Rest erledigt es dann von alleine. Der Artikel soll das Geheimnis von make etwas lüften. (weiterlesen)

Kollaboratives Schreiben mit LaTeX

Ob im wissenschaftlichen oder privaten Bereich: Möchte man die volle Kontrolle über das Aussehen seiner erstellten Dokumente behalten, führt oft kein Weg an LaTeX vorbei. Die Standard TeX-Distribution zeigt jedoch ein paar Restriktionen auf. Sowohl die Online-Verfügbarkeit des Dokuments von jedem Ort aus sowie der kollaborative Ansatz, dass mehrere Personen zeitgleich an einem Dokument arbeiten können, ist mit den Standardmitteln der Desktopinstallation nicht zu erreichen. Die im Artikel vorgestellten Lösungen versuchen, die gewünschten Zusatzfunktionen bereitzustellen. (weiterlesen)

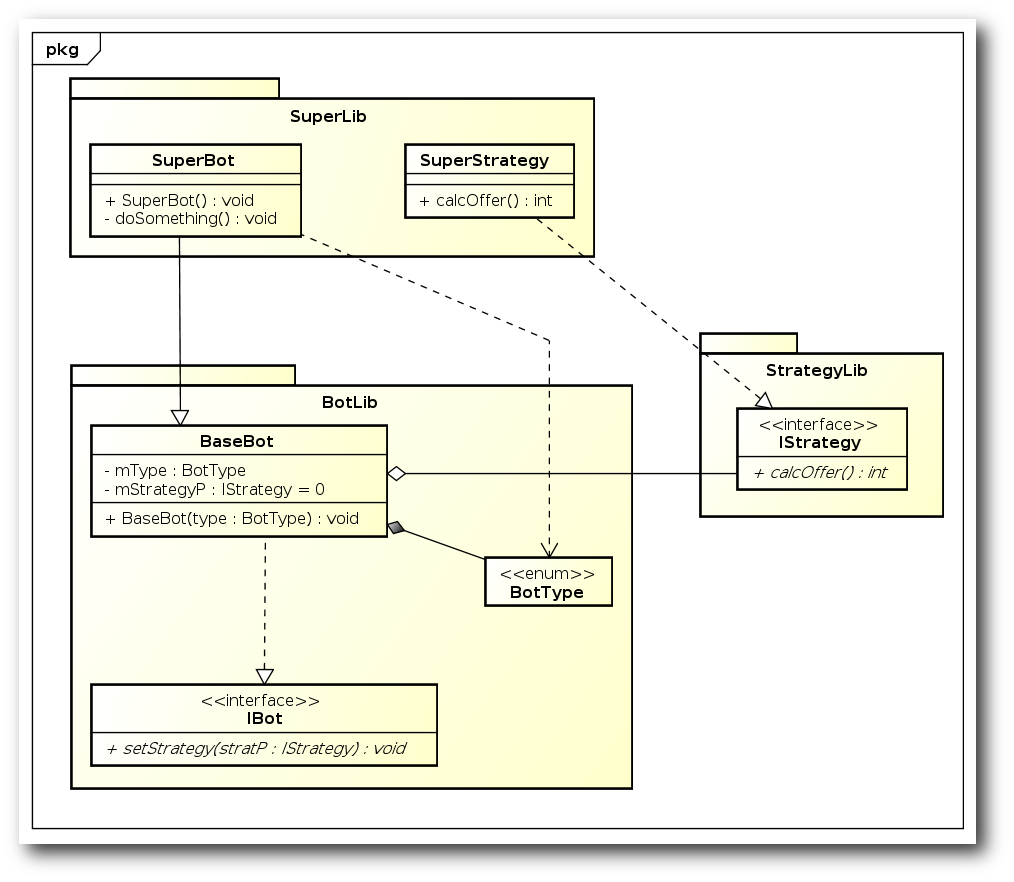

Astah – Kurzvorstellung des UML-Programms

Die Februar-Ausgabe von freiesMagazin enthielt einen kleinen Test diverser UML-Programme. Dabei wurde aber das UML- und Mindmap-Programm Astah übersehen. In dem Artikel soll gezeigt werden, ob das Programm mit den zuvor getesteten mithalten kann. (weiterlesen)

Zum Index

Linux allgemein

Selbstgebacken 3: make

Der April im Kernelrückblick

Anleitungen

Objektorientierte Programmierung: Teil 3

Dokumentenmanagement mit LetoDMS – Einrichten der Volltextsuche

Software

Kollaboratives Schreiben mit LaTeX

Tine 2.0 – Installation und Konfiguration

Astah – Kurzvorstellung des UML-Programms

Community

Rezension: PyQt und PySide

Rezension: C++11 programmieren

Rezension: Java 7 – Mehr als eine Insel

Magazin

Editorial

Ende des fünften Programmierwettbewerbs

Leserbriefe

Veranstaltungen

Vorschau

Konventionen

Impressum

Zum Index

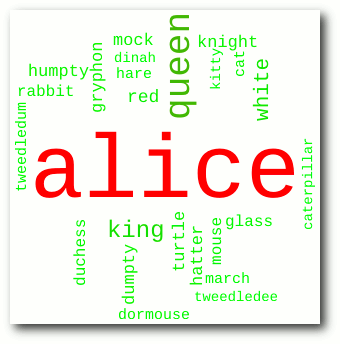

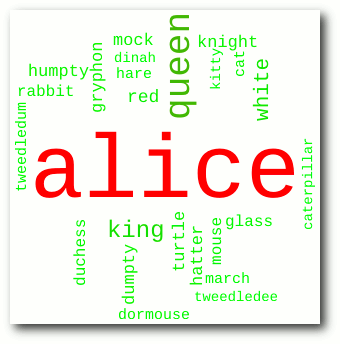

Fünfter Programmierwettbewerb beendet

Der am 1. März 2012 gestartete fünfte freiesMagazin-Programmierwettbewerb [1]

ging offiziell am 15. April 2012 zu Ende. Thema war die Analyse

eines Textes, das Zählen von Worten und die Ausgabe als Wortwolke.

Die eingereichten

Programme wurden auf Herz und Nieren geprüft, sodass die Bewertung

erst Anfang Mai vorlag [2].

Es hatten sechs Programmierwillige ein Programm eingereicht, wobei

einer sein Programm während der Bewertungsphase zurückzog. Von den

restlichen fünf Programmen waren leider drei etwas fehlerhaft, sodass

wir keines von ihnen auf den dritten Platz setzen wollten. Daher gibt

es nur zwei Gewinner.

Der Wettbewerb hat auch gezeigt, dass eine Bewertung aufgrund von

Eigenschaften wesentlich schwieriger ist als wenn am Ende des

Wettbewerbs automatisch eine Punktzahl herausfällt, die genau

angibt, welche Platzierung ein Programm erreicht.

Das ist auch der Grund, wieso der nächste Wettbewerb wieder ein

spieltheoretisches Problem mit einer klaren Punktzahl am Ende

angehen wird. Voraussichtlicher Start des sechsten

freiesMagazin-Programmierwettbewerbs ist Anfang Oktober.

Abschied

Im April hieß es Abschied nehmen von einem langjährigen Teammitglied.

Thorsten Schmidt, seit 2007 als Autor, danach als Korrektor und

letztendlich seit drei Jahren als Redaktionsmitglied tätig, musste

aus privaten und zeitlichen Gründen das Team verlassen.

Wir wollen Thorsten an dieser Stelle für seine langjährige

Unterstützung danken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen.

Das Magazin existiert aber auch mit nur drei Redaktionsmitgliedern

weiter, auch wenn die Maiausgabe etwas dünner ist als die restlichen

Ausgaben. Nach wie vor benötigen wir immer neue Artikel, um das

Magazin mit Inhalt zu füllen.

Wenn Sie also eine Idee zu einem Artikel haben, schreiben Sie

uns unter  .

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Links

.

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Links

[1] http://www.freiesmagazin.de/20120301-fuenfter-programmierwettbewerb-gestartet

[2] http://www.freiesmagazin.de/20120505-gewinner-des-fuenften-programmierwettbewerbs

Das Editorial kommentieren

Zum Index

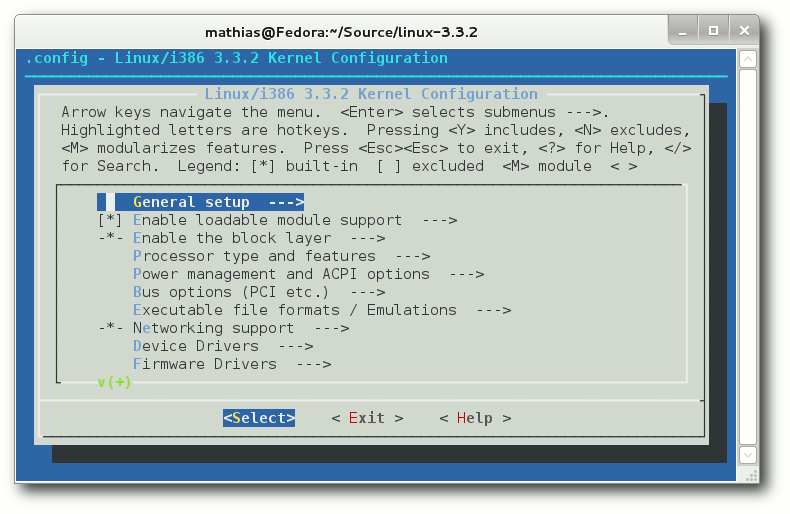

von Mathias Menzer

Das Bauen eines Kernels und das Aktualisieren der Quellen ist keine

große Zauberkunst und, sofern man keine besonderen Extras haben

möchte, mit ein paar make-Kommandos recht schnell erledigt, wobei

make den Löwenanteil der Arbeit verrichtet. Es bekommt gesagt, was

man möchte, den Rest erledigt es dann von alleine. Der Artikel soll

das Geheimnis von make etwas lüften.

Was ist make?

make ist ein Werkzeug zum Erstellen von Programmen aus dem

Quelltext. Es gibt verschiedene Implementierungen, zum Beispiel

pmake unter BSD und „GNU make“, das bei Linux zur Anwendung kommt.

GNU make entstammt dem GNU-Projekt [1] und

kommt zusammen mit der GNU Compiler Collection (gcc) und der GNU C

Library (glibc) beim Bau des Linux-Kernels zum Einsatz. Unter

anderem darauf stützt sich der Initiator des GNU-Projekts, Richard

Stallman, wenn er darauf besteht, dass die korrekte Bezeichnung

GNU/Linux sei [2].

Kurz beschrieben funktioniert make so, dass es beim Aufruf ein

Kommando erhält, was es tun soll. Da die Entwickler von make nun

aber nicht jede Software und ihre speziellen Anforderungen kennen

können, haben Sie make als eine Art vollautomatische Werkzeugkiste

aufgebaut, die der zu kompilierenden Software dann quasi die

Aufbauanleitung entnimmt. Diese Anleitung heißt Makefile und enthält

die vom Entwickler vorgesehenen Anweisungen nebst den notwendigen

Hinweisen für make, was zu tun ist.

Mancher Kunde skandinavischer

Möbelhäuser würde sich darüber freuen, wenn ein „make Schrank

Türen-Anschlag-Links“ den Beipackzettel einlesen, das Zubehör auf

Vollständigkeit prüfen, alles Relevante heraussuchen, die

Anweisungen korrekt interpretieren und auch gleich den Aufbau

vornehmen würde.

Die verschiedenen Befehle, die make entgegennehmen kann, werden

„Targets“ genannt. Wofür Targets letztlich definiert werden,

bleibt den Software-Entwicklern überlassen. Neben dem eigentlichen

Kompilieren werden Targets auch für das Konfigurieren (z. B. make config)

oder das Aufräumen der Quellen nach einem

Kompilierungsvorgang (z. B. make clean) verwendet.

Wozu braucht der Linux-Kernel make?

Beim Linux-Kernel handelt es sich um ein komplexes Miteinander von

Bibliotheken, Komponenten und Modulen, die aufeinander aufbauen und

so ein verflochtenes Netzwerk aus Abhängigkeiten erzeugen.

Berücksichtigt man die Größe des Projekts, so wird schnell klar,

dass die Auflösung dieser Abhängigkeiten bei der Kernelkompilierung

eine Lebensaufgabe wäre, würde make einem nicht diese Arbeit abnehmen.

Angefangen von dem zentralen Makefile des Linux-Kernels, das im

Wurzelverzeichnis des Quellcode-Verzeichnisbaums zu finden ist, arbeitet

sich make entsprechend der Konfigurationsdatei .config durch den

Baum der einzelnen Subsysteme und bindet dann entsprechend der dort

zu findenden Makefiles wiederum andere Komponenten ein oder

kompiliert sie, bis es sie zum Schluss im System ablegt und zum

Beispiel beim Bootloader registriert.

Und auch schon bei der Erstellung der Konfigurationsdatei kann einem

make behilflich sein und spart dabei die Tipparbeit von bis zu 5000

Zeilen Text. Mehr als viele andere Projekte ist der Linux-Kernel also

auf make angewiesen.

Welche Targets gibt es?

Für den Linux-Kernel kennt make mehr als 60 Targets (Stand Linux

3.3). Nicht alle sind immer sinnvoll zu nutzen, da zum Beispiel auch

Targets für die Erstellung von RPM-Paketen mit dem fertig

kompilierten Kernel bestehen, die auf einem Debian-System nur wenig

Sinn ergeben. Dennoch ist ein Überblick über die gebräuchlichsten

Targets von Vorteil, wenn man mal von fertigen Kernel-Rezepten

abweichen möchte.

Konfigurieren

Die meisten Targets dienen der Erstellung einer gültigen

.config-Datei. Die einfachste Variante, make config, fragt auf

der Kommandozeile jede mögliche Einstellung vom Anwender ab,

wobei

die Standard-Einstellung immer vorausgewählt ist und nur mit

„Enter“ bestätigt werden muss. Für die annähernd 5000 Abfragen

sollte man allerdings viel Zeit mitbringen.

Die Variante make oldconfig wurde in den vorangegangenen Teilen

schon genutzt, sie übernimmt eine bereits vorliegende

.config-Datei und legt dem Nutzer nur noch die dort nicht

festgelegten Optionen zur Entscheidung vor.

make defconfig verzichtet dagegen ganz auf irgendwelche Abfragen

und übernimmt stattdessen die von den jeweiligen Entwicklern

vorgesehenen Standard-Einstellungen in die Konfigura-

tionsdatei, was

Zeit und Arbeit spart, die man gegebenenfalls anschließend

investieren muss.

Hierzu wären grafische Werkzeuge hilfreich, die ebenfalls über

verschiedene Targets aufgerufen werden können. Die einfachste

Version davon, die auch auf einem System ohne grafische

Benutzeroberfläche verwendet werden kann, sind die auf

ncurses [3] basierenden

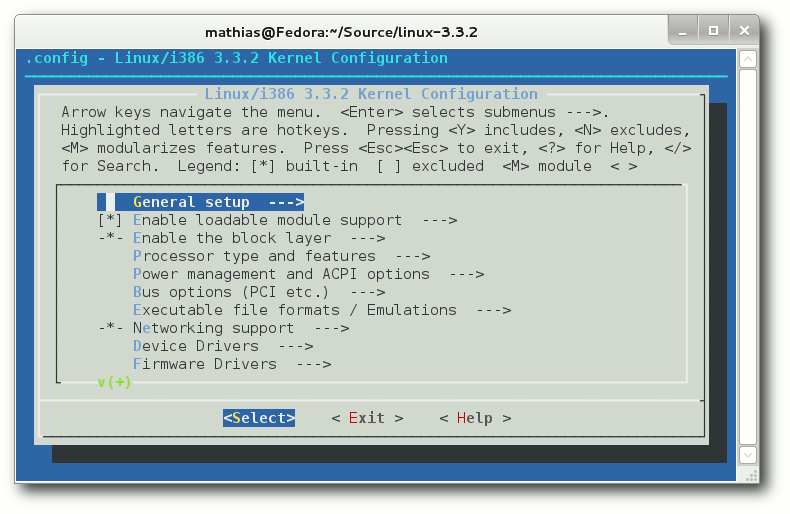

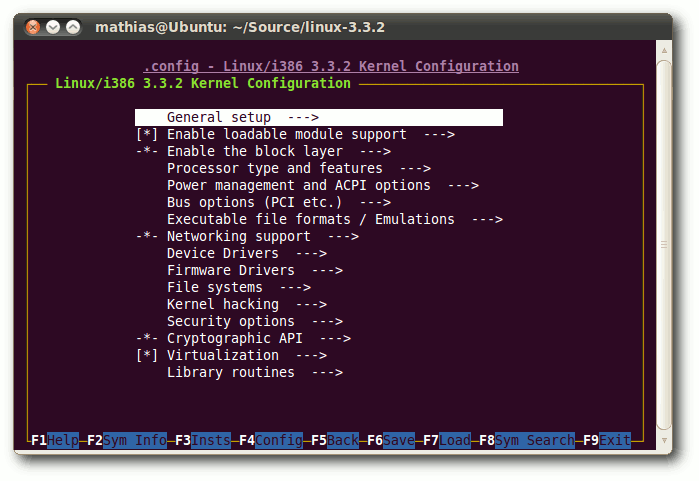

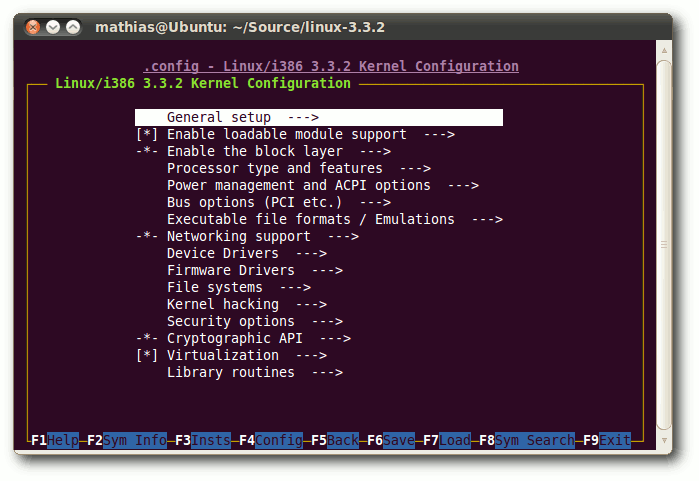

make menuconfig und make nconfig (erforderliches Paket:

ncurses-devel). Alle Einstellmöglichkeiten für den Linux-Kernel

finden sich hier in einer Baumstruktur wieder. Der Natur einer

terminalbasierten Benutzeroberfläche ist es geschuldet, dass sich die Übersichtlichkeit hier

in Grenzen hält, man muss schon in etwa wissen,

wo sich eine bestimmte Einstellung finden lässt, wenn man

auf langes Suchen verzichten möchte. Apropos Suche: Beide Tools

bieten eine Möglichkeit, nach Optionen zu suchen, was bisweilen

einiges an Zeit ersparen kann.

menuconfig präsentiert sich aufgeräumt.

Die Belegung der F-Tasten ist in nconfig immer sichtbar.

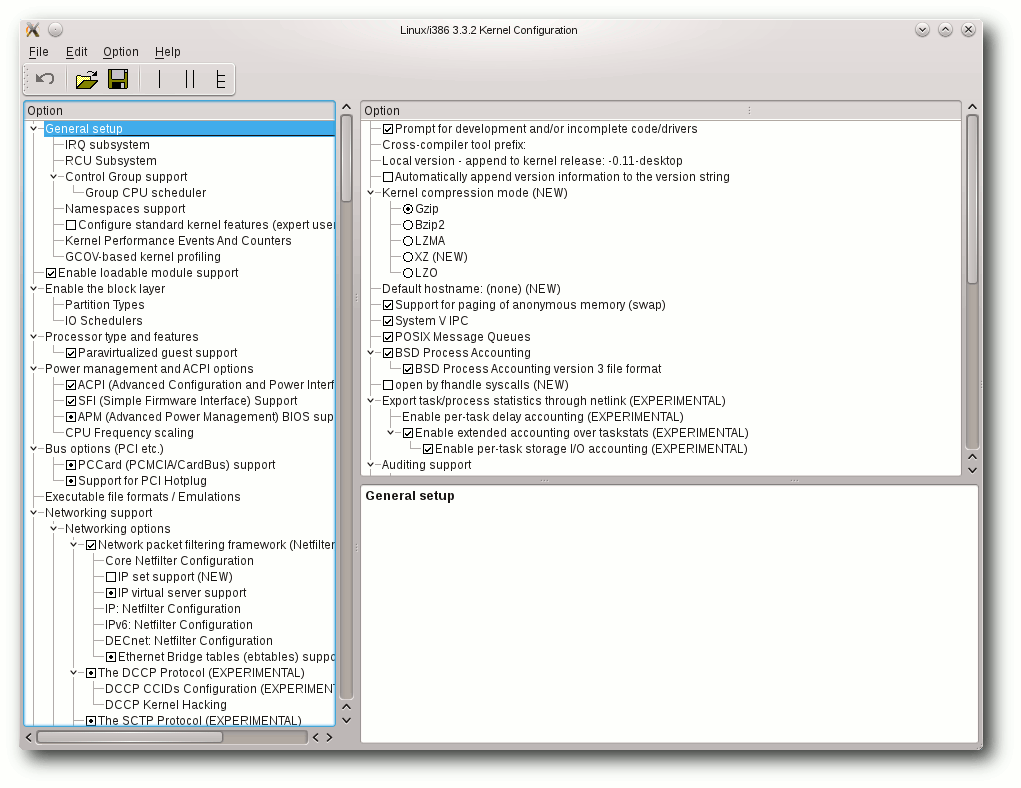

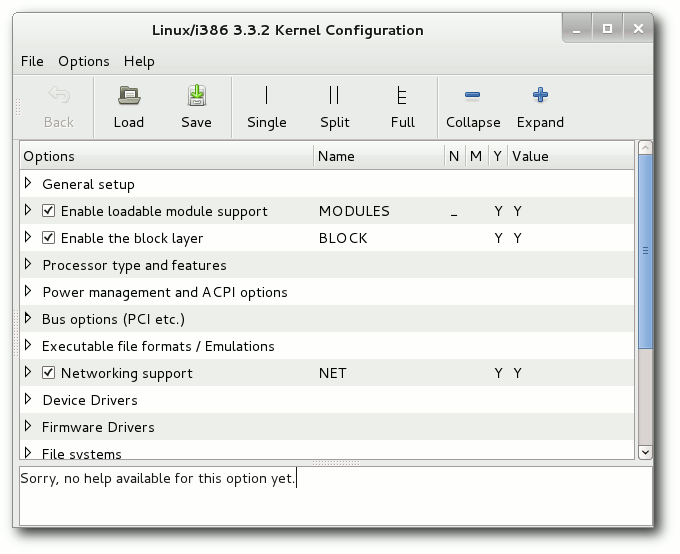

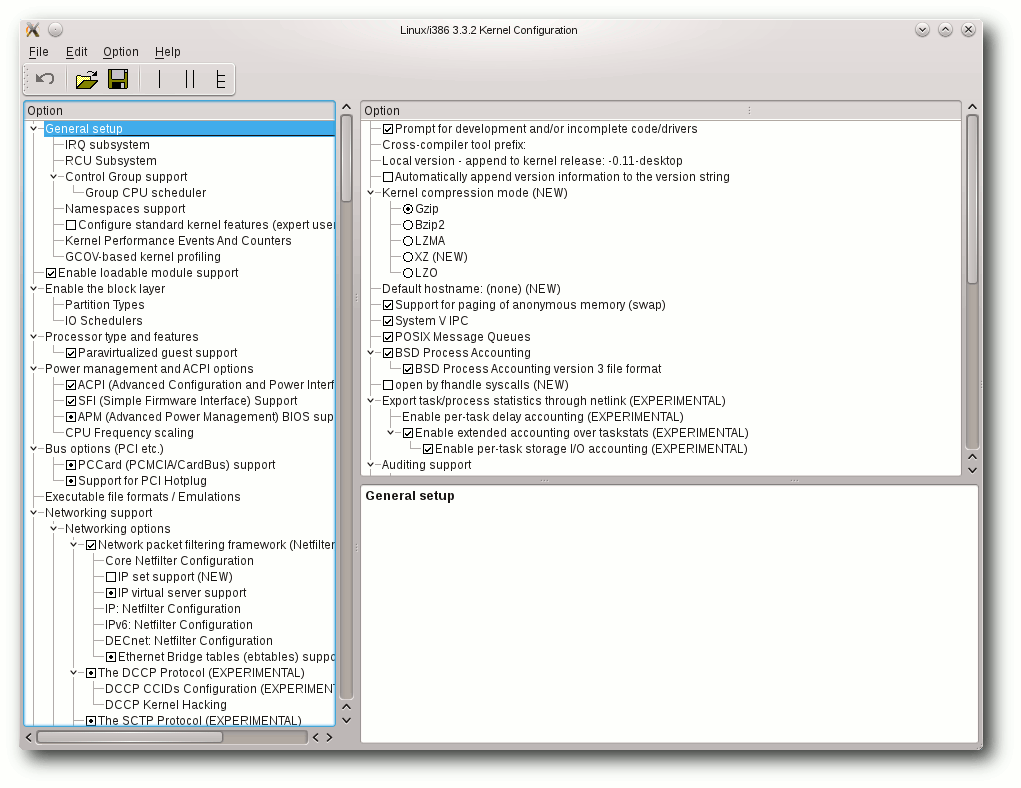

Etwas übersichtlicher erscheinen dennoch make xconfig, das sich mit

seiner QT-Oberfläche für KDE-Umgebungen anbietet (erforderliches

Paket: qt), und das GTK+-basierte [4]

gconfig (erforderliche Pakete: gtk+-2.0, glib-2.0 und

libglade-2.0). Beide zeigen die gleiche Baumstruktur wie auch die

ncurses-Tools, jedoch

sorgen die ausklappbaren Unterpunkte für mehr

Übersichtlichkeit und erleichtern die manuelle Nachbearbeitung der

.config-Datei ungemein.

Die grafische Oberfläche von xconfig ist die bei weitem übersichtlichste.

gconfig ist nicht ganz so übersichtlich wie das Qt-Pendant, kommt aber besser mit kleinen Bildschirmen klar.

Mit Vorsicht zu genießen ist das Target localmodconfig: Hier wird

eine vorliegende

Konfiguration genommen und alle Module, die gerade

nicht geladen sind, deaktiviert.

Dabei wird der Kernel zwar recht

schlank, jedoch müssen Komponenten für Hardware, die gerade nicht

aktiv war, anschließend wieder manuell in der Konfigurationen

aktiviert werden, um sie nutzen zu können.

localyesconfig geht noch einen Schritt weiter und sorgt dafür,

dass die entsprechenden Treiber direkt in den Kernel kompiliert

werden, sie müssen also nicht bei Bedarf nachgeladen werden, blähen

den Kernel jedoch auf.

Dem entgegen steht allmodconfig, das so

viele Treiber wie möglich versucht aus dem Kernel auszulagern und

als Module einbindet.

Es existieren noch weitere Targets, die nicht unbedingt täglich von

Nutzen sind. Während man eine Konfiguration, bei der alle Optionen

ein- oder ausgeschaltet sind, schon mal als Grundlage für eine manuelle

Nachbearbeitung erzeugen kann, dürfte randconfig eher etwas für

Nerds sein, die zu viel Zeit übrig haben, denn es beantwortet alle

Abfragen zu den Optionen mit Zufallswerten.

Hier eine Übersicht der Targets zum Konfigurieren des Kernels:

- config

- alle Einstellungen werden in der Kommandozeile abgefragt

- defconfig

- Kernel-Standardkonfiguration entsprechend der jeweiligen Architektur

- oldconfig

- vorliegende Konfiguration wird übernommen, neue Funktionen/Treiber werden in der Kommandozeile interaktiv abgefragt

- localmodconfig

- vorliegende Konfiguration wird übernommen, nicht aktive Module werden deaktiviert

- localyesconfig

- wie localmodconfig, aber die Module werden in den Kernel fest eingebunden

- allnoconfig

- neue Konfiguration, alle Abfragen werden mit „Nein“ beantwortet

- allyesconfig

- neue Konfiguration, alle Abfragen werden mit „Ja“ beantwortet

- allmodconfig

- neue Konfiguration, es werden Treiber als Modul konfiguriert

- alldefconfig

- neue Konfiguration, alle Komponenten mit Standard-Optionen

- randconfig

- neue Konfiguration, Optionen werden zufällig gesetzt

- menuconfig

- terminalbasierte Oberfläche, basierend auf ncurses

- nconfig

- terminalbasierte Oberfläche, basierend auf ncurses

- xconfig

- grafische Oberfläche, basierend auf Qt

- gconfig

- grafische Oberfläche, basierend auf GTK+

Kompilieren und Installieren

Wird make ohne Target aufgerufen, so entspricht dies

make all oder

make vmlinux bzImage modules.

Das bedeutet, es werden der

eigentliche Linux-Kernel (vmlinux), ein komprimiertes Kernel-Abbild

(bzImage) und die Module (modules) gebaut. vmlinux wird nicht mehr

oft verwendet, da aufgrund des Umfangs

der Griff zum komprimierten

Kernel-Abbild empfohlen wird.

Das bzImage wird beim Installieren

übrigens in vmlinuz umbenannt und findet sich unter diesem Namen

im /boot-Verzeichnis.

Was das Erstellen der Module anbetrifft, so

kann man sich dies unter Umständen sparen, wenn alle benötigten

Treiber statisch in den Kernel hineinkompiliert werden, z. B. beim

Einsatz von localyesconfig.

Installiert wird der Kernel natürlich mit make install, die Module

mit make modules_install. Letzteres berücksichtigt den Modul-Pfad,

wie ihn die jeweilige Distribution vorgibt (z. B. /lib/modules in

Ubuntu). Aber auch wie die eigentlich Installation abläuft ist

distributionsspezifisch, denn hier kommt das Skript

/sbin/installkernel zum Einsatz, das den Kernelquellen

nicht beiliegt, sondern vom Distributor entsprechend bereitgestellt wird.

Hier eine Übersicht der Targets zum Kompilieren und Installieren des Kernels:

- vmlinux

- erstellt den Kernel

- bzImage

- erstellt ein komprimiertes Kernel-Abbild

- modules

- erstellt alle konfigurierten Module

- install

-

installiert den Kernel und registriert ihn beim Bootloader

- modules_install

- installiert die Module in den Modul-Pfad des Systems

Weitere Werkzeuge

Ist man irgendwo mit Arbeiten fertig, so räumt man in der Regel auf

und fegt einmal durch. Auch beim Kernelbau sollte man das machen, um

beim Anwenden künftiger Patches keine Überraschung zu erleben. Hier

hilft make clean ungemein, denn es entfernt die Überreste, die

beim Kompilier-Vorgang angefallen sind. Die .config-Datei bleibt

jedoch erhalten.

Einen Überblick über neue Optionen erhält man mit dem Target

listnewconfig. Es stellt die Unterschiede zwischen einer

vorliegenden .config und den verfügbaren Einstellungen des aktuellen

Kernels dar. Und sollte man vergessen haben, was der für eine

Versionsnummer hat, so liefert make kernelversion die Antwort.

Hier eine (unvollständige) Übersicht anderer Targets:

- kernelversion

- zeigt die Versionsnummer aus dem Makefile

- listnewconfig

- listet hinzugekommene Optionen auf

- help

- listet alle Targets

- clean

- entfernt die beim Konfigurieren und Kompilieren erzeugten Dateien

- mrproper

- wie clean, entfernt jedoch auch die Konfiguration und Backup-Dateien

- distclean

- entfernt alle Dateien, die nicht zum Quellcode gehören

Fazit

In diesem Artikel wurden längst nicht alle Targets von make

angesprochen. Eine vollständige Übersicht liefert make help im

Wurzelverzeichnis des entpackten Linux-Quellcodes. Der Blick über

den Tellerrand lohnt sich in jedem Fall, wenn man seinen

Linux-Kernel selbst baut.

Auch wenn man sich letztlich meist mit nur

wenigen der Möglichkeiten, die make hier bietet durchs Leben

kompiliert, bietet die Vielzahl der Targets auch Lösungen für

ausgefallene Aufgaben – und wenn es nur der langweilige

Sonntagnachmittag ist, der mit make randconfig sehr interessant zu

werden verspricht.

| Paketübersicht nach Distributionen |

| Debian/Ubuntu | SuSE | Fedora |

| libncurses5-dev | ncurses-devel | ncurses-devel |

| libqt4-dev | libqt4-devel | qt4-devel |

| libgtk2.0-dev | gtk2-devel | gtk2-devel |

| libglib2.0-dev | gtk2-devel | gtk2-devel |

| libglade2-dev | libglade2-devel | libglade2-devel |

Links

[1] http://www.gnu.org/

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux-Namensstreit

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Ncurses

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/GTK+

| Autoreninformation |

| Mathias Menzer (Webseite)

ist zur Kernelkompilierung auf „make“ angewiesen. Ein Überblick über dessen Möglichkeiten ist da ganz nützlich.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Mathias Menzer

Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der

fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben

Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt

man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge behält.

Fast wäre es ein Aprilscherz geworden, aber Linux 3.4-rc1 [1] erschien auch nach unserer Zeit noch am 31. März und signalisierte damit, dass die Zeit zum Einreichen von Änderungen abgelaufen ist.

Unter den Funktionen, die aufgenommen wurden, ist eine zusätzliche ABI [2] für die Ausführung von 32-Bit-Programmen auf 64-Bit-Systemen. Die neue x32-ABI erfordert extra für sie kompilierte Anwendungen, diese sollen dann jedoch schneller laufen als mit i386 oder x86_64. Der Nouveau-Treiber unterstützt nun auch die neuen Nvidia-Karten mit Kepler-Chip, was dem Einsatz des Entwicklers Ben Skegg zu verdanken ist.

Die zweite Vorabversion [3] lieferte neben den üblichen ersten Fehlerkorrekturen noch ein paar Nachzügler – Pull Requests, die zwar rechtzeitig eingereicht, aber zum -rc1 noch nicht berücksichtigt wurden. Dazu zählen HSI (High Speed Serial Interface), eine DMA-Puffer-Schnittstelle für DRM namens „PRIME“ und ein DMA-Mapping-Framework. Zu Linux 3.4-rc3 [4] hin ging die Zahl der Änderungen erwartungsgemäß zurück. Größere Änderungen waren hier der Treiber für die Kyro-Grafik-Chipsätze von STMicroelectronics, der bislang leider nicht mit x86_64-Systemen zurechtkam, und Fehlerkorrekturen an dem SSD-Treiber mtip32xx für Micron-SSDs.

Auf den ersten Blick schien -rc4 [5] ein Rückschritt zu sein, schoss doch die Zahl der geänderten Codezeilen erheblich in die Höhe. Der Grund lag hier jedoch darin, dass das Bootlogo der Architektur für Motorolas 68000er Serie von Mikroprozessoren von einem Bereich in einen anderen verschoben wurde und den Diff damit erheblich aufblähte, auch wenn er sonst nur kleinere Korrekturen zu bieten hatte. Wer nun auf eine weitere Beruhigung gehofft hatte, wurde von Linux 3.4-rc5 [6] nicht wirklich enttäuscht. Zwar war diese Entwicklerversion wieder etwas größer, doch die meisten Änderungen liegen in der Kategorie Fehlerkorrektur und fallen recht kompakt aus.

Als Longtime-Kernel werden einige ausgewählte Kernel-Versionen über zwei Jahre hinweg gepflegt, während die regulären produktiven Kernel nur bis zur Veröffentlichung ihres Nachfolgers mit Updates ausgestattet werden. Der jüngste Spross ist nun Linux 3.2, der künftig von Debian-Entwickler Ben Hutchings betreut werden wird [7]. Debian nutzt diese Version für das kommende Debian-Release, aber auch Ubuntu wird hiervon Nutzen ziehen, setzt doch die gerade veröffentlichte Version 12.04 Linux 3.2 ein.

Dagegen wird die Pflege eines anderen „Langzeit-Kernels“ nun eingestellt [8]. Willy Tarreau, der bislang die Kernel-Reihe 2.4 betreut hat, verkündete nun dass es keine weiteren Releases mehr geben werde [9]. Diese Reihe wird nun seit 2001 gepflegt, auch wenn seit Ende 2010 keine Veröffentlichung mehr stattfand. Damit ist 2.4 die bislang am längsten gepflegte Reihe, wenn man berücksichtigt, dass bereits 2003 der erste 2.6er Kernel erschien - ein echter Langzeit-Kernel.

Links

[1] https://lkml.org/lkml/2012/3/31/214

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Binärschnittstelle

[3] https://lkml.org/lkml/2012/4/7/123

[4] https://lkml.org/lkml/2012/4/15/179

[5] https://lkml.org/lkml/2012/4/21/180

[6] ttps://lkml.org/lkml/2012/4/29/2

[7] http://www.pro-linux.de/news/1/18290/linux-32-wird-langfristig-unterstuetzte-version.html

[8] http://www.pro-linux.de/news/1/18242/keine-neue-version-von-linux-24-mehr.html

[9] https://lkml.org/lkml/2012/4/9/127

| Autoreninformation |

| Mathias Menzer (Webseite)

hält einen Blick auf die Entwicklung des Linux-Kernels und erfährt

frühzeitig Details über interessante Funktionen.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Dominik Wagenführ

Der Begriff der objektorientierten Programmierung (kurz

OOP [1])

existiert schon eine ganze Weile. Wer zuvor prozedural programmiert

hat, erwischt sich beim Übergang zu OOP öfter dabei, wie er die

früheren Funktionen einfach mit einer Klasse umgibt und dies als

objektorientierte Programmierung verkauft. Die Artikelreihe soll an

einem einfachen Beispiel zeigen, was man in so einem Fall besser

machen könnte.

Bevor man im Artikel fortfährt, sollte man sich den vorherigen Teil

der Reihe durchgelesen haben (siehe freiesMagazin

04/2012 [2]).

Ganz allein auf der Welt

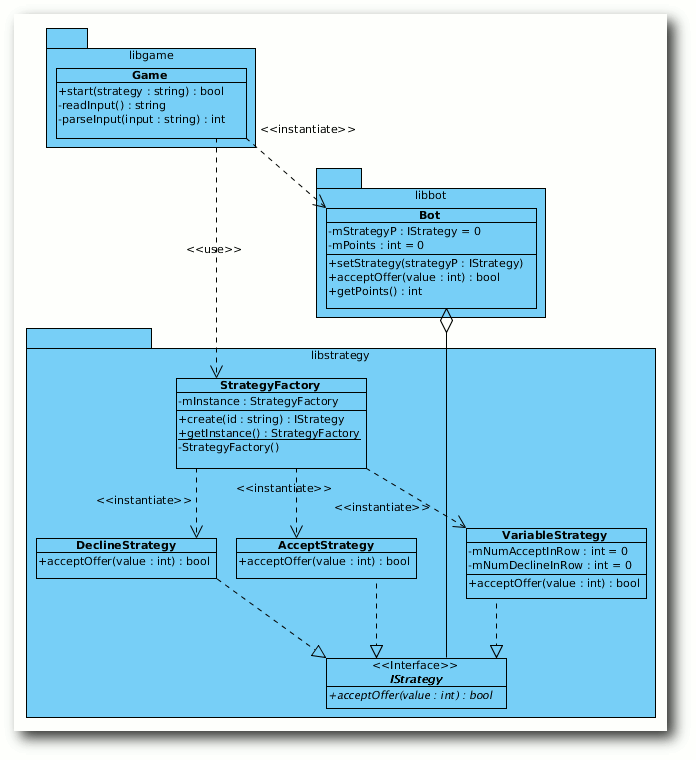

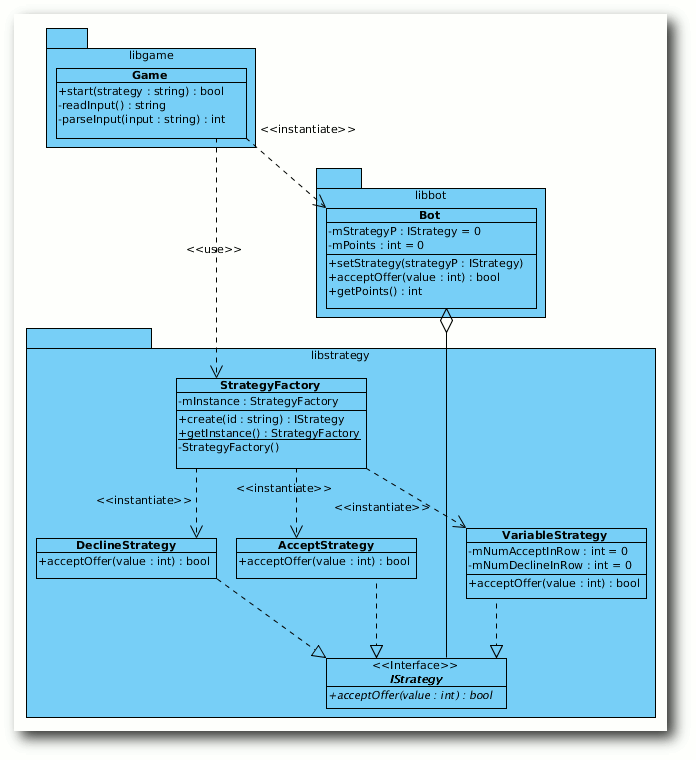

Im letzten Teil wurde die StrategyFactory über statische Methoden

angesprochen. Prinzipiell ist das nicht falsch. Hierfür gibt es

aber auch ein Entwurfsmuster, was dafür Sorge trägt, dass es

im Programmablauf nur eine einzige Instanz einer Klasse gibt:

das Singleton [3].

Design

Das Singleton-Entwurfsmuster lässt sich sehr einfach umsetzen. Hierzu

ist es nur wichtig, dass der Konstruktor der StrategyFactory privat wird.

Manch einer wird sich fragen, wer dann überhaupt noch die Klasse

instanziieren darf. Ganz einfach: die Klasse selbst. Über die statische

Methode getInstance wird dann der Zugriff auf die als Attribut

gehaltene statische Instanz gewährt.

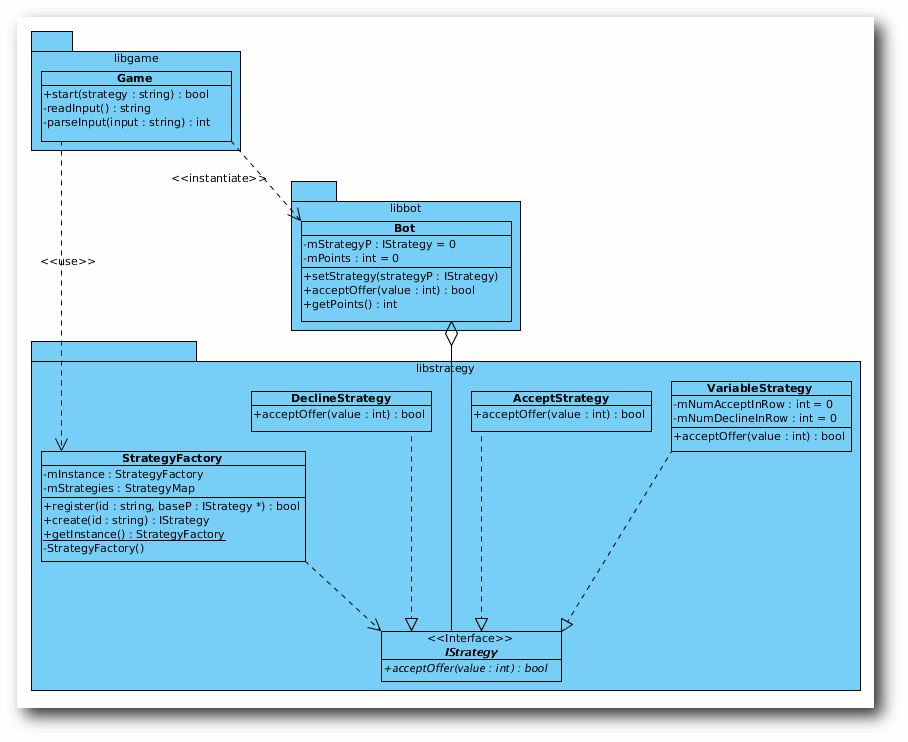

Die StrategyFactory als Singleton.

Klassenaufteilung

An den CRC-Karten hat sich zum letzten Teil nichts geändert, weswegen

diese hier nicht noch einmal extra dargestellt werden sollen.

Abhängigkeiten

Auch an den Abhängigkeiten hat sich zum letzten Teil nichts geändert.

Vor- und Nachteile

Es bestehen weiterhin die gleichen Vor- und Nachteile wie im

letzten Teil. Das heißt, Erweiterbarkeit und Wartbarkeit sind im

aktuellen Zustand sehr gut. Schlecht ist nach wie vor, dass die

Fabrik jedes Mal im Code angepasst werden muss, wenn eine neue

Strategie hinzukommt.

Was ist der Vorteil des Singletons? Es ist sehr klein, aber es

wird sichergestellt, dass es nur eine Instanz des Objektes gibt.

Natürlich hätte man dies auch mittels einer statischen Methode

und eines privaten Konstruktors der vorhergehenden Lösung erreichen können.

Dann hat man aber keine Kontrolle darüber, wann die Objekte, die

die Fabrik benötigt, erstellt werden. Mit dem Singleton ist dies

sichergestellt.

Man sollte sich aber über die Bedeutung des Singletons klar werden.

Selbst, wenn es zwei parallel stattfindende Spiele geben sollte

(also Instanzen von Game), nutzen diese beiden die gleiche

StrategyFactory.

Aufpassen muss man in diesem Kontext auch auf Threadsicherheit. Wenn

es möglich ist, dass die getInstance-Methode parallel aus zwei

Threads gerufen werden kann, muss diese so abgesichert werden, dass

dennoch nur eine Instanz generiert wird. Ansonsten hat man plötzlich

zwei Objekte des Singleton, mit denen gearbeitet wird.

Implementierung

In C++ lässt sich das Singleton-Pattern auf mehrere Arten umsetzen.

In der Beispielimplementierung wurde die einfache Methode gewählt.

Diese ist aber nicht threadsicher, sodass es, wenn es mehrere Threads

geben würde, zwei Instanzen der Fabrik zur gleichen Zeit geben könnte.

Die C++-Implementierung kann als Archiv

heruntergeladen werden: oop5-beispiel.tar.gz.

Registrier' Dich!

Ein Nachteil des bisherigen Designs war, dass die StrategyFactory

wissen musste, welche konkreten Strategien sie erstellt. Wieso

also das

Konzept nicht umkehren? Es wäre besser, wenn

jede Strategie sich bei der Fabrik anmeldet. Die Fabrik muss nicht

wissen, was sie genau dann erstellt, sie muss nur wissen, wie sie

es macht.

Design

Die Fabrik erhält neben der create-Methode auch eine

register-Methode. Die konkreten Strategien können sich nun mit

einem Identifier (als String) bei der Fabrik anmelden bzw. übernimmt

sinnvollerweise ein externer Strategie-Nutzer diese Anmeldung.

Zur Speicherung der Verbindung „Identifier Pfeil rechts Strategie“ wird eine

Klasse StrategyMap benutzt, die das assoziative Array darstellen

soll. Da dies aber in jeder Sprache anders umgesetzt wird, bleibt die

Klasse undefiniert.

Die Strategien werden bei der Fabrik registriert.

Hinweis: Ein Interface unter der StrategyFactory, welches die

konkreten Strategien zum Registrieren benutzen könnten, lässt sich

nicht oder nur schwer umsetzen, da die StrategyFactory ein Singleton

ist. (Da fällt einem die Design-Entscheidung von vorher auf die Füße.)

Klassenaufteilung

Gegenüber des letztes Teils hat sich nur die CRC-Karte der

StrategyFactory geändert.

- Klasse:

- StrategyFactory

- Benötigt:

- IStrategy

- Verantwort.:

- lässt neue Strategien anmelden und erstellt diese auf Zuruf

Abhängigkeiten

Die Anzahl der Abhängigkeiten hat sich theoretisch verringert, da

die StrategyFactory nun nicht mehr von allen konkreten Strategien

abhängig ist. Dies ist natürlich nur die halbe Wahrheit, da jemand

außerhalb (normalerweise die Hauptroutine) die Anmeldung der

konkreten Strategien übernehmen muss und somit von diesen abhängig

ist.

Vor- und Nachteile

Theoretisch ist man nun am Ziel angekommen. Jede Klasse hat nur

eine Verantwortlichkeit. Die Abhängigkeiten zwischen den

Paketen/Bibliotheken sind sehr gering. libgame muss nur neu

erstellt werden, wenn sich in der Deklaration der StrategyFactory

etwas ändert (was hoffentlich nicht mehr der Fall sein wird)

und libbot muss nur neu erstellt werden, wenn sich das Interface

IStrategy ändert (was hoffentlich auch nicht passiert).

Ein weiterer Vorteil der Lösung ist, dass zur Laufzeit neue

Strategien hinzukommen können. Man könnte sogar überlegen, eine

unregister-Methode hinzuzufügen, sodass zur Laufzeit manche

Strategien wieder entfernt werden.

Implementierung

Wie oben beschrieben übernimmt am besten die Hauptroutine die

Anmeldung der konkreten Strategien bei der Fabrik. In C++ ist das

die main-Funktion. Dies ist auch sinnvoll, da nur das Hauptprogramm

und nicht irgendeine genutzte Bibliothek weiß, welche Strategien

überhaupt eingesetzt und angeboten werden sollen. Hier könnte man

bei einer Erweiterung mit eigenen Strategien diese ebenfalls anmelden.

Die C++-Implementierung der obigen Klassen kann als Archiv

heruntergeladen werden: oop6-beispiel.tar.gz.

Ausblick

Das Tutorial ist fast am Ende. Im abschließenden Teil soll

es möglich gemacht werden, dass während der Laufzeit die Strategien

eigenständig zu anderen Strategien wechseln können.

Links

[1] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Objektorientierte_Programmierung

[2] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2012-04

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Singleton_(Entwurfsmuster)

| Autoreninformation |

| Dominik Wagenführ (Webseite)

ist C++-Software-Entwickler und hat täglich mit Software-Design zu

tun. Dabei muss er sich immer Gedanken machen, dass seine Software

auch in Zukunft einfach wartbar und leicht erweiterbar bleibt.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Uwe Steinmann

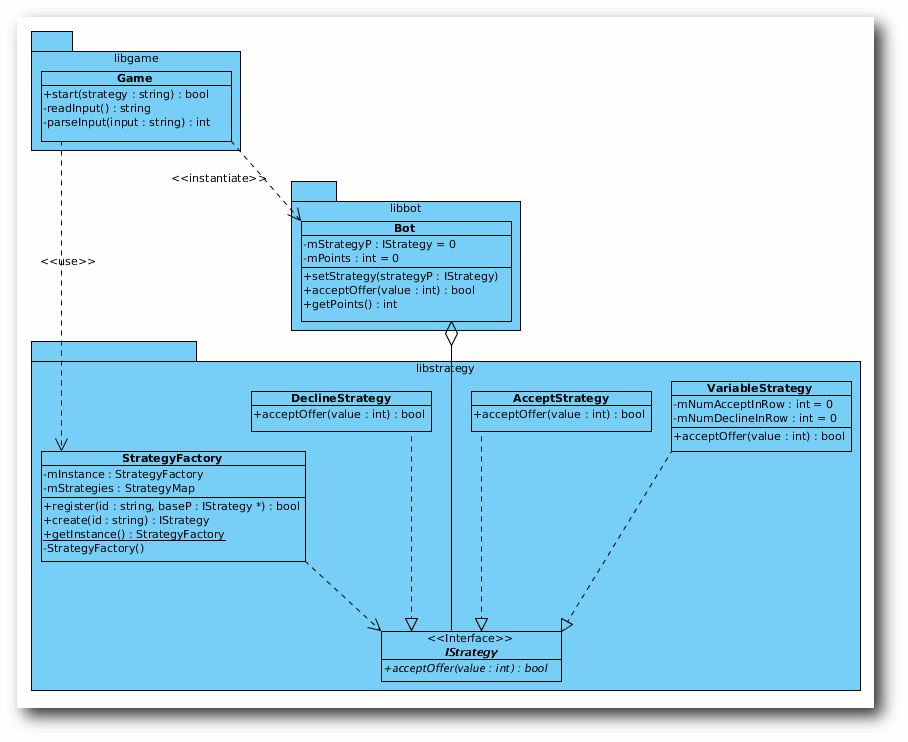

Ein DMS ohne Volltextsuche ist kein DMS. Deshalb verfügt auch LetoDMS

seit der Version 3.2.0 über eine solche Suche, die auf den Lucene-Klassen des

Zendframeworks beruht.

Bei der Installation von LetoDMS

stößt man schon auf Einträge

für die Konfiguration der Volltextsuche, jetzt geht es daran, diese korrekt zu setzen.

Zunächst aber gilt es, das Zendframework und das PEAR-Paket

LetoDMS_Lucene zu installieren. Zendframework ist in den Repositorys

vieler Distributionen vorhanden, kann aber alternativ auch direkt von der

Webseite von Zend [1] heruntergeladen werden.

LetoDMS_Lucene findet man im Download-Verzeichnis von LetoDMS. Alle

Anpassungen in der LetoDMS-Konfiguration können über die Einstellungen-Seite

erfolgen. Damit es funktioniert, müssen zunächst beide Pakete so installiert

werden, dass sie über den PHP-Include-Path

gefunden werden.

LetoDMS_Lucene kann man alternativ auch parallel zu

LetoDMS_Core auspacken und dann in den Einstellungen den

Pfad unter

„Lucene LetoDMS directory:“ entsprechend setzen.

Wichtig ist noch das

Verzeichnis lucene unterhalb des Content-Verzeichnisses und die Angabe

des Pfads in den Einstellungen unter „Directory for full text index:“.

Hier wird später der Volltext-Index abgelegt.

Es muss sichergestellt sein, dass

das Verzeichnis vom User des Webservers geschrieben werden kann. Als Letztes

muss noch die Volltextsuche in den Einstellungen eingeschaltet werden und in der

Bedienoberfläche sollte eine Checkbox hinter dem Suchfeld in der Kopfzeile

erscheinen.

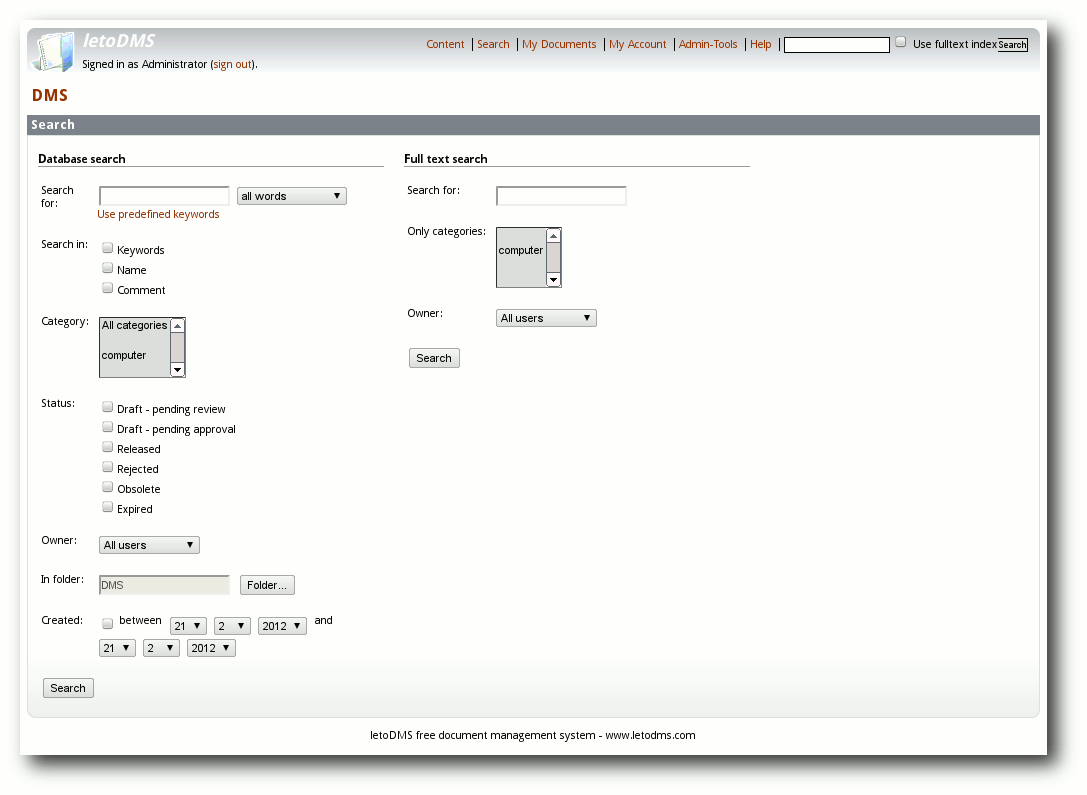

Ein Klick auf „Suchen“ (ohne Eingabe eines Suchtextes) zeigt ein

zweigeteiltes Suchformular. Links erscheint die schon bekannte Datenbanksuche

und rechts die neue Volltextsuche.

Erweitertes Suchformular mit Datenbank- und Volltextsuche

Jeder Versuch etwas zu suchen wird jedoch zunächst noch scheitern, weil zuvor

der Index angelegt werden muss. Dafür genügt ein Mausklick auf „Create

Fulltext index“ in den Admin-Tools. Je nach Anzahl und Größe der Dokumente kann

dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Ergebnis ist eine eingerückte Liste

mit allen Dokumenten, die indiziert wurden, und einem Index auf der Festplatte.

Zur Kontrolle bietet sich jetzt ein Klick auf „Fulltext index info“ auf

der Seite mit den Einstellungen an. Das Ergebnis ist eine Liste aller

indizierten Wörter und wo sie auftreten, denn es werden nicht nur die Inhalte,

sondern auch die Metadaten der Dokumente indiziert. Die Einträge in der Liste,

die mit „title:“ beginnen, sind beispielsweise Wörter aus dem Titel eines

Dokuments. Wenn man hier keine Einträge findet, die mit „content:“ beginnen

(dies sind indizierte Wörter aus dem Inhalt), dann befindet sich entweder kein

indizierbares Dokument im DMS oder es fehlen noch Programme, die den Inhalt der

Dokumente in eine Textdatei konvertieren. LetoDMS kann in der Version 3.3.0

bisher nur die Formate application/pdf, application/msword,

application/vnd.ms-excel, audio/mp3, audio/mpeg und text/plain indizieren.

Dafür benötigt man die zusätzlichen Programme pdftotext, catdoc, ssconvert und

id3. In der Version 3.4.0 wird man weitere Formate und die passenden Programme

zur Indizierung in der Konfiguration ablegen können.

Werden neue Dokumente eingestellt, dann erscheinen diese nicht sofort im

Fulltext-Index. Dafür ist es notwendig, über den Verweis „Update fulltext

index“ auf der Einstellungen-Seite den Index zu aktualisieren. Den Index nicht

mit jedem Upload eines neuen Dokuments zu aktualisieren, liegt vor allem darin

begründet, dass dies mitunter sehr lange dauern und den Webserver erheblich

belasten kann, insbesondere wenn mehrere Dokumente gleichzeitig oder sehr große

Dokumente hochgeladen werden. Die Aktualisierung sollte daher regelmäßig vom

Administrator (ggf. über einen Cronjob) durchgeführt werden. Dabei werden immer

nur die Dokumente berücksichtigt, die sich seit der letzten Aktualisierung

geändert haben.

Die Suche selbst über das bereits erwähnte zweite Suchformular ist eher

einfach. Ein Feld für den zu suchenden Text sowie zwei Felder (Kategorie und

Besitzer), um das Suchergebnis einzuschränken, sorgen für Übersichtlichkeit. In

zukünftigen Entwicklungen ist eine Erweiterung um weitere Suchkriterien nicht

ausgeschlossen. Auch die Verschmelzung von Datenbank- und Volltextsuche ist

denkbar.

Es bleibt nur noch zu erwähnen, dass man zur Volltextsuche wie auch zu allen

anderen Fragen zu LetoDMS im Forum von

LetoDMS [2] oder unter der deutschen

Webseite [3] Hilfe bekommen kann.

Links

[1] http://framework.zend.com

[2] http://forums.letodms.com/

[3] http://www.letodms.de

| Autoreninformation |

| Uwe Steinmann

ist seit 1996 Entwickler Freier Software und seit Version 3.0.0

hauptverantwortlich für LetoDMS.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Patrick Meyhöfer

Ob im wissenschaftlichen oder privaten Bereich: Möchte man die volle

Kontrolle über das Aussehen seiner erstellten Dokumente behalten,

führt oft kein Weg an LaTeX vorbei. Auch freiesMagazin basiert auf

den vielfältigen Möglichkeiten von LaTeX [1].

Eine LaTeX-Umgebung ist mit TeX-Live auch recht schnell auf allen

Betriebssystem eingerichtet [2].

Dieser Standardweg zeigt jedoch ein paar Restriktionen auf. Sowohl

die Online-Verfügbarkeit des Dokuments von jedem Ort aus sowie der

kollaborative Ansatz, dass mehrere Personen zeitgleich an einem

Dokument arbeiten können, ist mit den Standardmitteln der

Desktopinstallation nicht zu erreichen. Daher sollen nachfolgend

Lösungsansätze vorgestellt werden, die versuchen, die gewünschten

Zusatzfunktionen bereitzustellen.

Cloud-Anbieter oder eigene Hosting-Lösung?

Vorangestellt sei an dieser Stelle angemerkt, dass es zwei

grundlegende Optionen gibt, um das Ziel der Kollaboration in

Verknüpfung mit der Online-Verfügbarkeit zu erreichen:

- Hosting der LaTeX-Dokumente bei einem Cloud-Dienstleister

- eigener Server in Verbindung mit einem Versionskontrollsystem

(SVN, Git, Mercurial usw.)

Die Vor- und Nachteile sind grundsätzlich nicht verschieden zur klassischen

Diskussion über Nutzen und Gefahren

des sogenannten Cloud-Computing, bei dem alle Daten und die eigentliche

Anwendung auf die Infrastrukturen eines Anbieters ausgelagert werden und in

dessen Verantwortungsbereich

liegen [3]. Ebenso sollte man

sich im Voraus Gedanken zu Sicherheit und Seriosität des entsprechenden

Anbieters machen. Auch die mögliche Gefahr einer plötzlichen Schließung des

Dienstes mit dem eventuellen Verlust seiner Daten gehört stets mit in die

Risikobetrachtung. Dennoch bieten die Cloud-Lösungen für den Anwender eine

schnelle und komfortable Einrichtung, die in der Regel in wenigen Sekunden

bereitsteht.

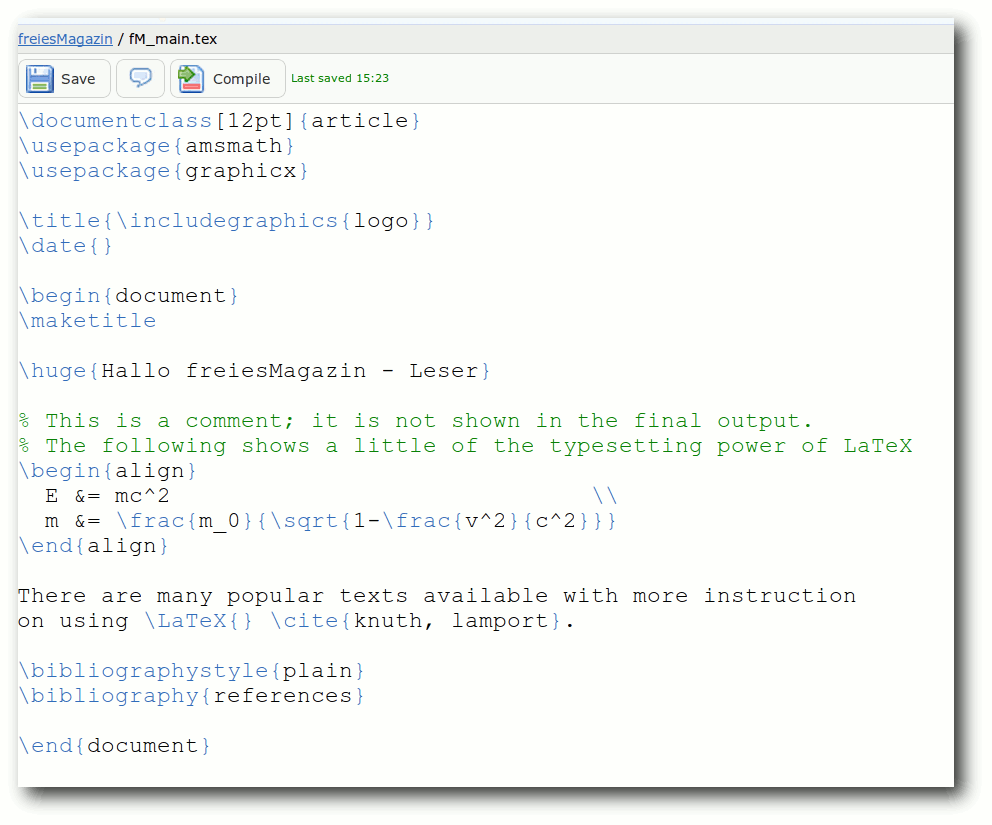

Online-LaTeX-Editoren

Durch den zunehmenden Fortschritt der Webtechnologien und die deutlich größer

werdenden Möglichkeiten, Dokumente in Echtzeit über das

Internet zu bearbeiten,

haben sich verschiedene Anbieter etabliert, die eine bereits fertig

konfigurierte LaTeX-Umgebung bereitstellen.

So findet man neben dem reinen Online-Editor mit integriertem

Syntax-Highlighting auch Möglichkeiten, die erstellten Dateien auf dem

jeweiligen Server zu kompilieren und anschließend zu betrachten. Um eine Auswahl zu treffen, bietet sich ein Vergleich der gängigsten

Anbieter an.

Hinweis: Es werden jeweils nur die kostenlosen Angebote der

einzelnen Anbieter getestet, viele Angebote können jedoch über

Abgabe eines kleinen Betrages zusätzlich erweitert werden.

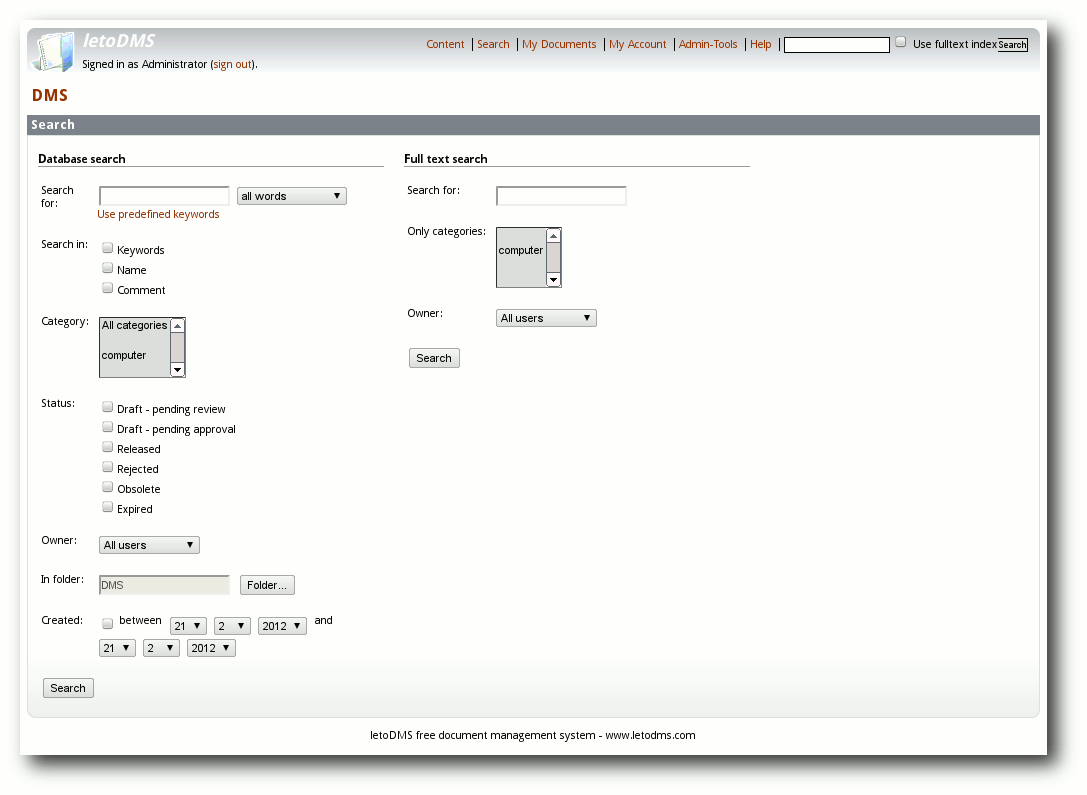

ScribTeX

Ein interessantes Angebot macht das seit Januar 2009 am Markt

bestehende ScribTeX [4]. Nach einer

kurzen Registrierung auf der Webseite kann man drei verschiedene

Projekte anlegen und insgesamt 50 MB an Speicher für seine Dokumente,

Bilddateien etc. verwenden.

Leider stehen in der kostenlosen Version die Möglichkeiten der

kollaborativen Bearbeitung an Dokumenten nicht zur Verfügung,

wodurch das ansonsten gute Angebot etwas getrübt wird.

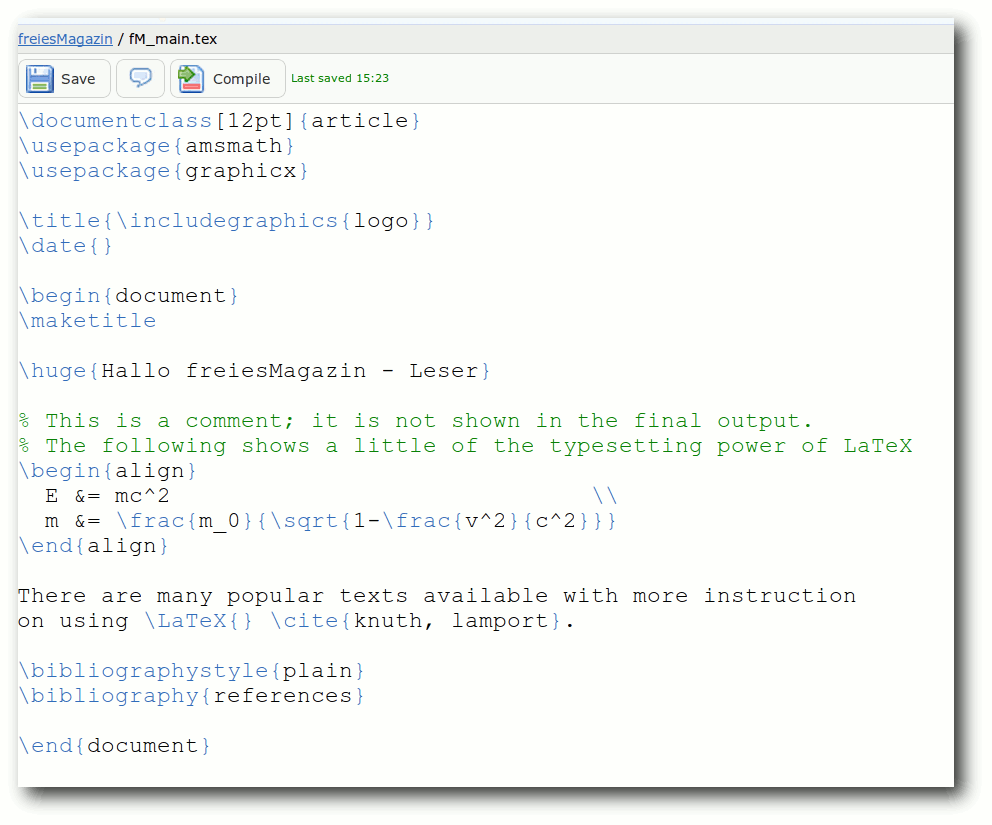

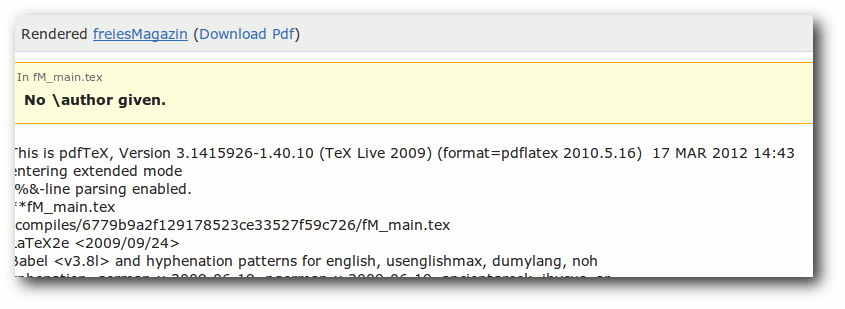

Der Editor und die Benutzeroberfläche wirken aufgeräumt. Es stehen

in der Menüleiste lediglich die Möglichkeiten zu speichern,

Kommentare zu

verfassen und das Dokument zu kompilieren zur Verfügung.

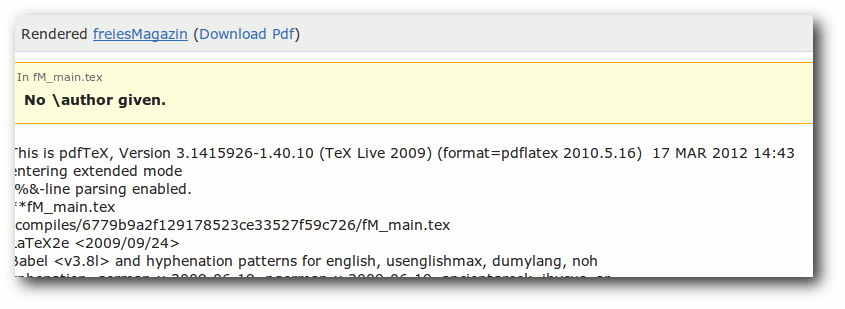

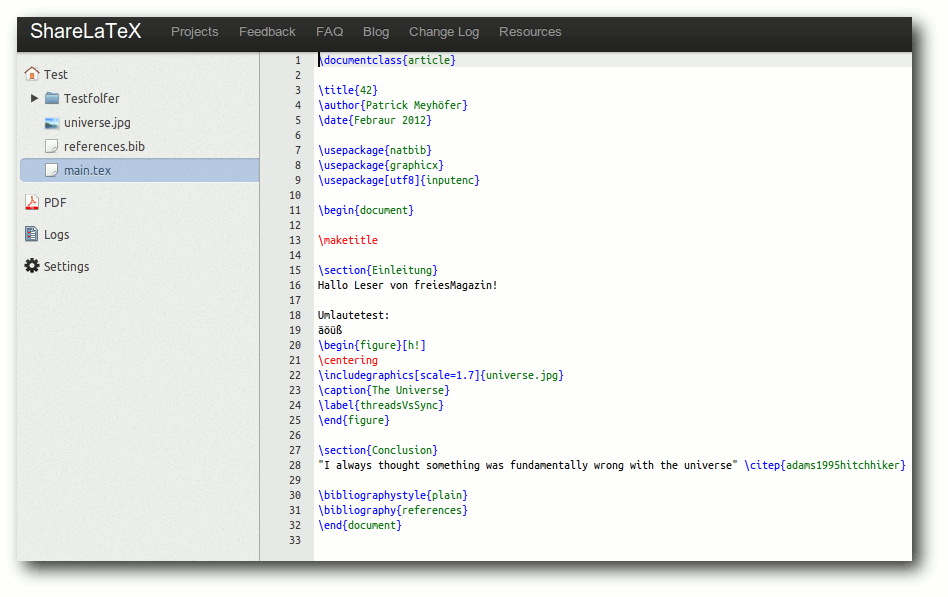

LaTeX-Editor von ScribTeX.

Nach den Klick auf „Compile“ wird das Dokument im Hintergrund

kompiliert und man bekommt im Anschluss das fertig gerenderte

PDF-Dokument in einer Vorschau oder alternativ zum Download

angeboten. Der Kompilierungsvorgang geht schneller als auf meinem

Desktop-Rechner.

Sofern Fehler auftreten oder Warnungen seitens des LaTeX-Compilers

bestehen, sind diese jederzeit im Reiter „Log“ der PDF-Vorschau

einsehbar.

PinsLog-Datei von ScribTeX.

Die Vorteile von ScribTeX liegen neben der Versionskontrolle für die

einzelnen Dateien besonders auf der Unterstützung für das

Versionskontrollsystem Git für all seine Projekte [5].

Insgesamt macht ScribTeX einen ordentlichen Eindruck, die fehlenden

Möglichkeiten der

Zusammenarbeit in der kostenlosen Version trüben

jedoch den guten Eindruck ein wenig.

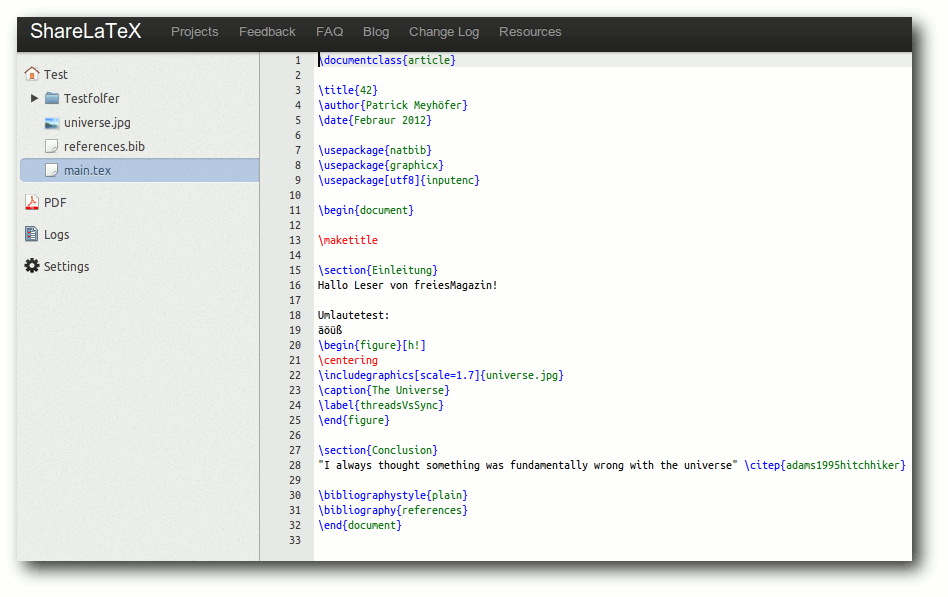

ShareLaTeX

Im Gegensatz zu ScribTeX ist ShareLaTeX [6]

noch ein junges Projekt, welches sich aktuell noch in der Beta-Phase

befindet, ohne jegliche Differenzierungen zwischen Bezahlaccounts

und kostenlosen Accounts.

Der Aufbau und die Funktionsweise ist ähnlich komfortabel wie bei

ScribTeX, auch hier steht ein Online-Editor zur Verfügung, der

neben Syntax-Highlighting auch die zugehörigen Klammernpaare anzeigt.

Einzig ein Befehlsvorschlag mit den in Frage kommenden Befehlen, wie

man es aus gewöhnlichen Entwicklungsumgebungen kennt, wäre

wünschenswert.

Oberfläche von ShareLaTeX.

Der Vorteil von ShareLaTeX liegt vor allem auch im Bereich der

Kollaboration. Es ist sehr einfach, über die Einstellungen einen

weiteren Benutzer zum aktuellen Projekt mit Lese- und

Schreibberechtigungen auszustatten, sodass der Zusammenarbeit nichts

entgegen steht.

In Zukunft denkt man zur Refinanzierung des Projektes darüber nach,

die Anzahl der Projekte zu limitieren. Es soll aber jederzeit einen

kostenlosen Account geben [7].

Man sollte hier jedoch beachten, dass die Allgemeinen

Geschäftsbedingungen [8]

derzeit noch bearbeitet werden und man sie sich nach Ablauf der

Beta-Phase noch einmal anschauen sollte.

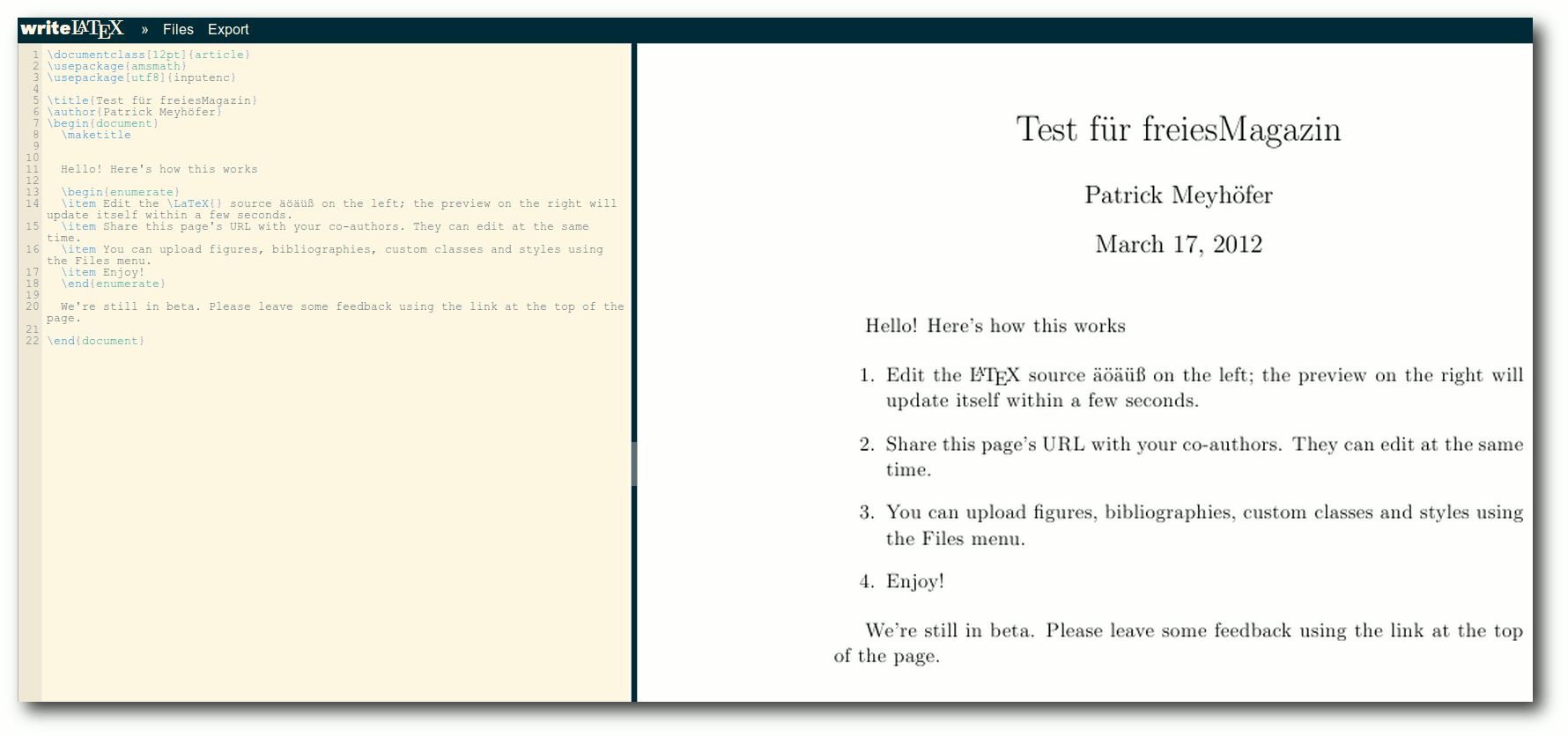

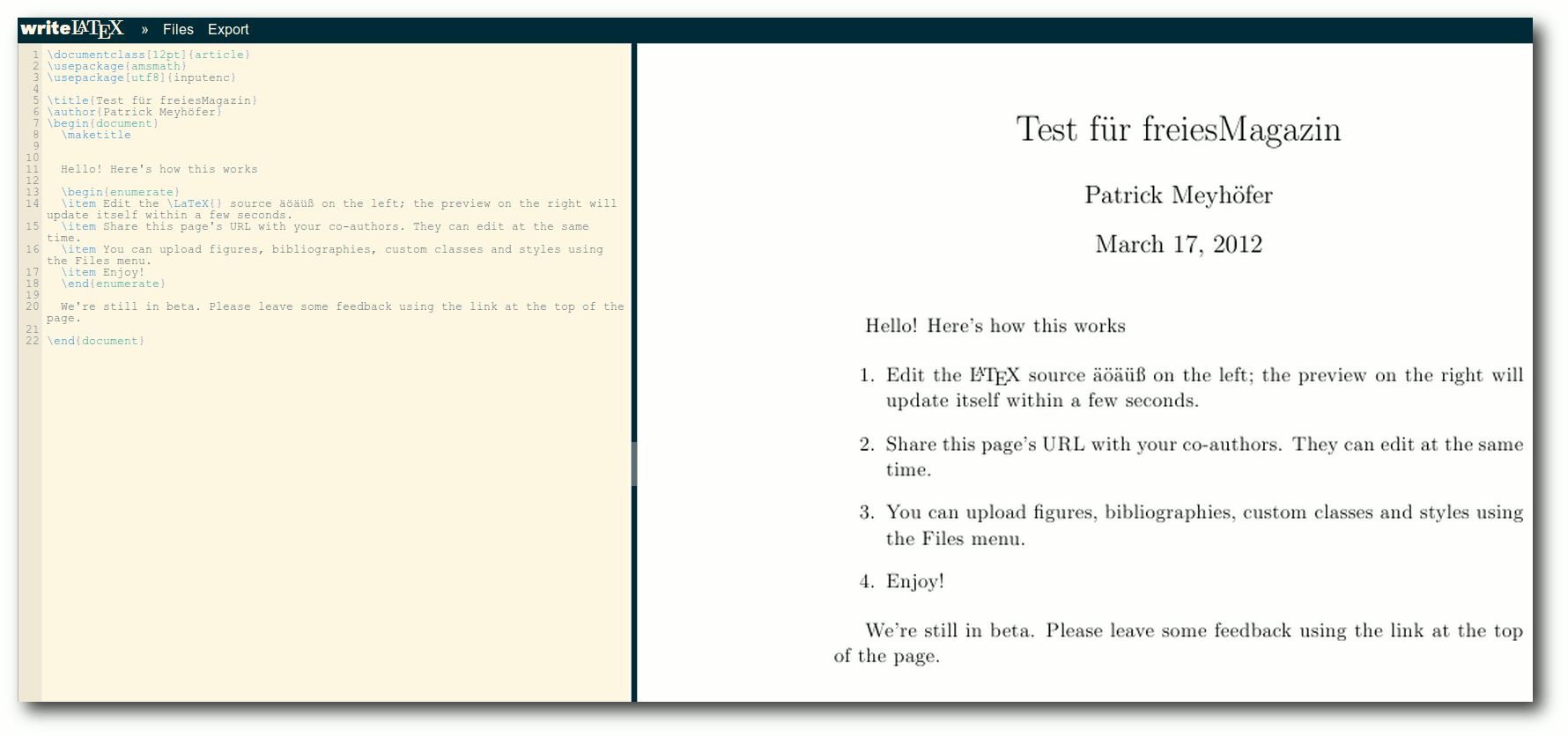

writeLaTeX

Ein dritter Vertreter, der sogar komplett ohne Registrierung auskommt,

ist writeLaTeX [9]. Die Bedienung ist sehr

einfach und intuitiv, denn nach dem Klick auf „Start Writing Now“ wird

man automatisch zu einem LaTeX-Dokument weitergeleitet, welches

direkt bearbeitet werden kann. Hierfür wird ein eindeutiger Link

generiert, den man jetzt einfach seinen Freunden und Mitarbeitern am

Projekt weiterleiten kann, die dann ebenfalls

direkt mit dem

Editieren des Dokuments beginnen können.

Schlicht gehaltene Oberfläche von writeLateX.

Die gesamte Benutzeroberfläche ist in zwei horizontale

Fenster geteilt, wodurch man mit einer kurzen Verzögerung das

Ergebnis direkt auf der rechten Seite sieht, welches man im

Code-Editor auf der linken Seite definiert hat.

Das Projekt setzt auf dem durchaus populären Etherpad [10]

auf, welches bereits die komfortablen Möglichkeiten der gemeinsamen

Online-Bearbeitung von Dateien in mehren Projekten bewiesen hat

(siehe u.a. auch das Piratenpad der Piratenpartei [11])

Generell ist writeLaTeX eine der einfachsten und schnellsten

Möglichkeiten, gemeinsam an LaTeX-Dokumenten zu arbeiten. Es besteht

ebenfalls die Möglichkeit, weitere Dokumente hochzuladen sowie das

PDF-Dokument bzw. alle Dateien als Zip-Datei anschließend

herunterzuladen. Hier ist man allerdings auf maximal 10 zusätzlich

hinzufügbare Dateien (Bilder, .tex-Dateien, Bibliographie-Dateien

usw.) limitiert, wodurch writeLaTeX eher für relativ kleine und

schnell umzusetzende Projekte geeignet ist.

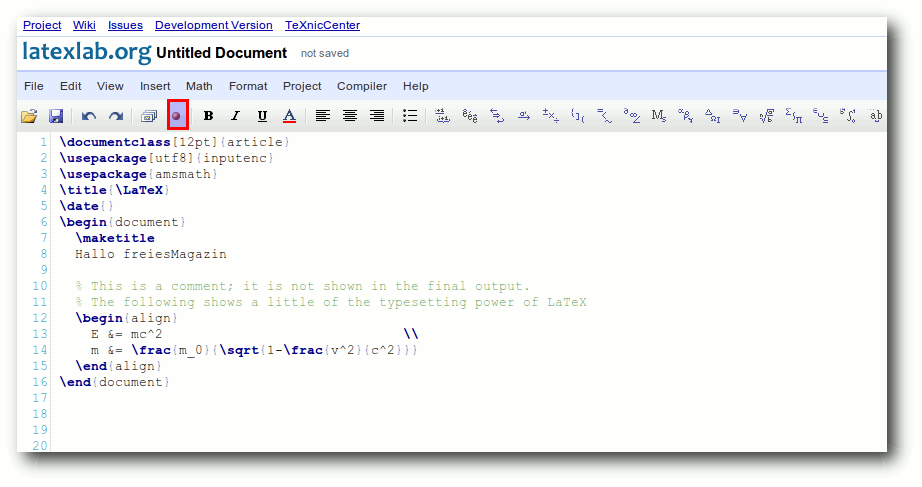

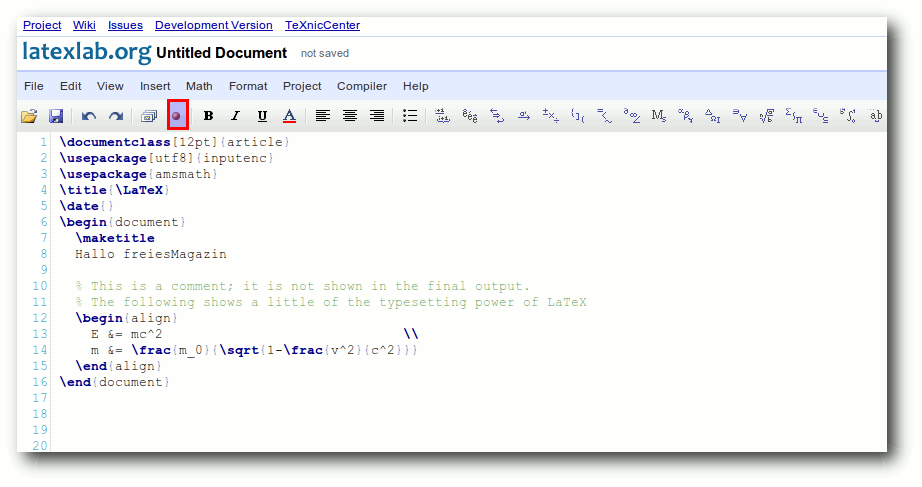

LaTeX Lab

Einen etwas anderen Ansatz als die bisher vorgestellten Lösungen

verfolgt LaTeX Lab [12]. Das Projekt steht

unter der Apache Licence Version 2 und wird auf Google Code

gehostet [13]. Es setzt direkt

auf einer der bekanntesten Plattformen für Zusammenarbeit an Texten

auf, nämlich auf Google Docs, und integriert in dieses einen

LaTeX-Editor. Demzufolge muss man sich hier auch nicht neu

registrieren, sondern man muss über OAuth lediglich der Anwendung

den Zugriff auf Google Docs erlauben, damit LaTeX Labs auch die

Dateien im Google-Docs-Account speichern kann. Voraussetzung ist hierfür

lediglich, dass man auch bereits ein Google-Konto angemeldet hat.

Der Vorteil von LaTeX Lab liegt auf der Hand: Man nutzt die

Google-Technologien und hat ein einheitliches Bild wie aus Google

Docs

bekannt, lediglich mit den speziellen Funktionen auf LaTeX

angepasst.

Generell erinnern die Funktionen am ehesten an die der klassischen

Desktop-Umgebungen wie

Kile [14] oder Texmaker [15]. So stehen u.a.

Möglichkeiten über das Menü zur Verfügung, um sich Aufzählungen

generieren zu lassen, mathematische Zeichenbefehle ausgeben zu

lassen, grundlegende Formatierungen zu nutzen und vieles mehr. Über

die Iconleiste hat man zudem einfach die Möglichkeit, das Dokument zu

kompilieren und als PDF-Vorschau im Browser angezeigt zu bekommen.

LaTeX-Labs-Oberfläche im Stile von Google Docs.

Der große Vorteil liegt bei LaTeX Labs an der tiefen Integration in

Google Docs. So kann man 1 GB an Daten speichern und hat die

LaTeX-Dateien bei seinen normalen Dokumenten jederzeit verfügbar,

sofern man keine Aversionen allgemeiner Art gegenüber Google hegt.

Zudem steht auch bei Google Docs standardmäßig eine

Versionierungsoption zur Verfügung, mit der man auf vorherige

Versionen

zurückspringen kann,

falls man einmal diese früheren Änderungen braucht.

Eigene Hosting-Lösung über ein Versionskontrollsystem

Wer seine Daten nicht aus der Hand geben will, weil er entweder den

vorgestellten Anbietern der verschiedenen Dienste nicht vertraut

oder weil es einfach vertrauliche Dateien sind, die keinem

Cloud-Anbieter anvertraut werden sollten, kann sich dennoch behelfen, um

eine möglichst umfangreiche Zusammenarbeit und Verfügbarkeit seiner

Dokumente zu erreichen.

Hierfür benötigt man lediglich einen eigens aufgesetzten Server. Grundsätzlich

ist es egal, ob man diesen mit einem zentralen Versionskontrollsystem wie

Subversion [16] oder mit einem dezentralen

System wie Git [17] installiert.

In Anbetracht der Möglichkeiten der Versionierung und Nachvollziehbarkeit, wer

welche Änderungen am Dokument vorgenommen hat, sind diese durchaus den

Online-Lösungen überlegen,

die häufig nur eine gewisse Anzahl an Änderungen in

der Versionshistorie abspeichern, während man bei SVN & Co. alle Änderungen

von Beginn des Dokuments einsehen

kann [18].

Der Nachteil liegt eher bei der Zusammenarbeit in Echtzeit. Man kann hier

die Änderungen am Dokument nicht so direkt und komfortabel verfolgen, wenn man nicht

ständig Updates der Quelldateien machen möchte. Hier sind die Online-Tools

deutlich im Vorteil.

Im Gegenzug ist man bei der Projektgröße oder der Anzahl an

Mitarbeitern am Projekt auf

keinerlei Limitierungen von fremden

Anbietern angewiesen, sondern einzig auf die Limitierungen, die der

selbst aufgesetzte Server besitzt.

Bei freiesMagazin setzt man ebenfalls auf die eigene Hosting-Lösung

mit einem Subversion-Server, da man die eigenen Daten und die der

Autoren nicht aus der Hand geben will.

Links

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX

[2] http://wiki.ubuntuusers.de/LaTeX

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud-Computing

[4] http://www.scribtex.com/

[5] http://support.scribtex.com/entries/420897-accessing-your-projects-with-git

[6] https://www.sharelatex.com/

[7] https://www.sharelatex.com/blog/posts/welcome.html

[8] https://www.sharelatex.com/termsAndConditions.html

[9] http://writelatex.com/

[10] http://etherpad.org/

[11] http://www.piratenpad.de/

[12] http://docs.latexlab.org

[13] https://code.google.com/p/latex-lab/

[14] http://kile.sourceforge.net/

[15] http://www.xm1math.net/texmaker/

[16] http://subversion.tigris.org/

[17] http://git-scm.com/

[18] https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Collaborative_Writing_of_LaTeX_Documents

| Autoreninformation |

| Patrick Meyhöfer (Webseite)

erkundet gerne neue und relativ unbekannte Software und veröffentlicht

entsprechende Erfahrungsberichte regelmäßig in seinem Blog.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Andreas Weber

Anfang März 2012 wurde die neue Version „Milan” der Groupware

Tine 2.0 veröffentlicht. Höchste Zeit also, sich die neue Version

anzusehen. Im folgenden Artikel werden die gebräuchlichsten

Installationsmethoden sowie die Grundkonfiguration von Tine 2.0

beschrieben.

Einleitung

Bei Tine 2.0 [1] handelt es sich um eine

browser-basierte Groupware, zu deren Ausstattung unter anderem folgende

Elemente gehören:

- ein Adressbuch

- ein Kalender

- eine E-Mail- und Aufgaben-Verwaltung

- ein Projekt-Management

- die Anbindung an Asterisk [2]

- eine Customer-Relationship-Management-Software (CRM)

- die Synchronisation von mobilen Geräten mittels ActiveSync, CalDAV und

CardDAV,

- und seit Milan auch ein Datei-Manager

Zusätzlich kann der Funktionsumfang mit Hilfe von Community-Downloads erweitert

werden. Dadurch ist zum Beispiel die Anbindung an Sipgate [3] möglich.

Tine 2.0 war ursprünglich als neue Version der bekannten Lösung

EGroupware [4] gedacht und entstand nach

Unstimmigkeiten zwischen den Entwicklern unabhängig und von Grund auf neu. Es

handelt sich also nicht um einen Ableger (Fork) von EGroupware, sondern um eine

vollständig neu entwickelte Software. Der Vorteil dieser kurzen Historie ist,

dass Tine 2.0 auf moderner Technik basiert. In den Grundfunktionen ist

die Groupware bereits ausgereift und für den produktiven Einsatz geeignet.

Darüber hinaus steht Tine 2.0 mit vollem Funktionsumfang als

Open-Source-Software zur Verfügung. Kommerzielle

Unterstützung [5] und Hosting [6] wird durch das Unternehmen Metaways [7] angeboten, welches das Projekt finanziert.

Voraussetzungen

Für die Installation von Tine 2.0 wird ein Webserver mit PHP (mindestens

in der Version 5.2.1, empfohlen ist Version 5.3) benötigt. Als Webserver kann

Apache, lighttpd, nginx oder der IIS von Microsoft verwendet werden. Wichtig

ist dabei, dass der Webserver das URL-Rewriting [8] unterstützt, da dies für ActiveSync

und andere Komponenten relevant ist. Ferner muss ein MySQL-Server in Version

5.0 oder höher vorhanden sein. Da diese Software-Voraussetzungen mittlerweile

auf allen Betriebssystemen erfüllbar sind, kann man Tine 2.0 sowohl auf

Linux- und BSD-Distributionen als auch unter Mac OS X oder Windows

installieren. Für Tine 2.0 sollte man aber einen

aktuellen Browser verwenden.

Installation

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Tine 2.0 zu installieren. In diesem

Artikel sollen die Installation mittels Paketquelle (Repository) und die

manuelle Installation beschrieben werden. Der Vorteil bei der Installation

mittels Paketquelle liegt darin, dass die Installation schnell und einfach

durchgeführt wird und man sich viele manuelle Schritte spart. Allerdings steht

diese Variante nur für Debian-basierte Linux-Distributionen zur Verfügung.

Kommt eine andere Linux- oder BSD-Distribution, Mac OS X oder Windows zum

Einsatz oder möchte man statt des Apache- oder lighttpd-Webservers einen

anderen Webserver einsetzen, so muss man die manuelle Installation verwenden.

Beide Installationsmöglichkeiten setzen jeweils voraus, dass ein MySQL-Server

bereits installiert worden ist.

Installation mittels Paketquelle

Da in den großen, bekannten Linux-Distributionen keine Tine 2.0-Pakete

in den offiziellen Paketquellen vorhanden sind, muss zuerst die Tine

2.0-eigene Paketquelle eingebunden werden. Diese existiert wie gesagt nur

für Debian Squeeze und Ubuntu Natty Narwhale [9].

Nach dem Einbinden der Paketquelle und der Aktualisierung der

Paketverwaltung kann man das Paket tine20 installieren.

Gleich zu Beginn der Installation erscheint eine Abfrage, ob Apache oder

lighttpd als Webserver verwendet werden soll. Es wird jedoch empfohlen, Apache

als Webserver zu verwenden, da beim Setup die Integration von lighttpd noch

nicht ganz abgeschlossen ist [10].

PHP und alle

notwendigen Erweiterungen installiert das Setup, sofern nötig, automatisch.

Auswahl des Webservers.

Im Verlauf der Installation wird die Datenbank für Tine 2.0 entsprechend

eingerichtet. Außerdem muss ein Benutzername samt Passwort für den

browser-basierten Teil des Tine 2.0-Setups angegeben werden. Damit ist

der konsolen-basierte Teil der Installation abgeschlossen. Der browser-basierte

bzw. grafische Teil der Installation wird im Anschluss an den Abschnitt über

die manuelle Installation beschrieben.

Manuelle Installation

Für eine erfolgreiche manuelle Installation ist eine bereits vorkonfigurierte

Umgebung bestehend aus Webserver mit PHP-Unterstützung und einem MySQL-Server

notwendig. Zudem muss eine Datenbank mit dazugehörigem Benutzer für Tine

2.0 bereits eingerichtet sein. Als Erstes lädt man das aktuelle Archiv

herunter und entpackt es in das Root-Verzeichnis des Webservers

(/var/www/ unter Linux):

$ wget http://www.tine20.org/downloads/2012-03-2/tine20-allinone_2012-03-2.tar.bz2

# mkdir /var/www/tine20

# tar xfvj tine20-allinone_2012-03-2.tar.bz2 -C /var/www/tine20

Da Tine 2.0 eine Konfigurationsdatei verwendet, erstellt man eine Kopie

der im Archiv enthaltenen Vorlage:

# cd /var/www/tine20

# cp config.inc.php.dist config.inc.php

Nun editiert man die Datei config.inc.pgp (mit Root-Rechten), um die Konfiguration für die Datenbank und den

Setup-Benutzer samt Passwort vorzunehmen. Ist die Konfigurationsdatei für den

Webserver nicht beschreibbar, so kann man nach Abschluss der Konfiguration eine

aktuelle

Version aus dem grafischen Teil des Setups herunterladen und auf dem

Webserver platzieren. Bei der manuellen Installation sind weitere Schritte

notwendig, um die Weiterleitungsregeln für ActiveSync, CalDAV und CardDAV

einzurichten. Diese unterscheiden sich allerdings nach dem Typ des Webserver,

der eingesetzt wird [11] [12].

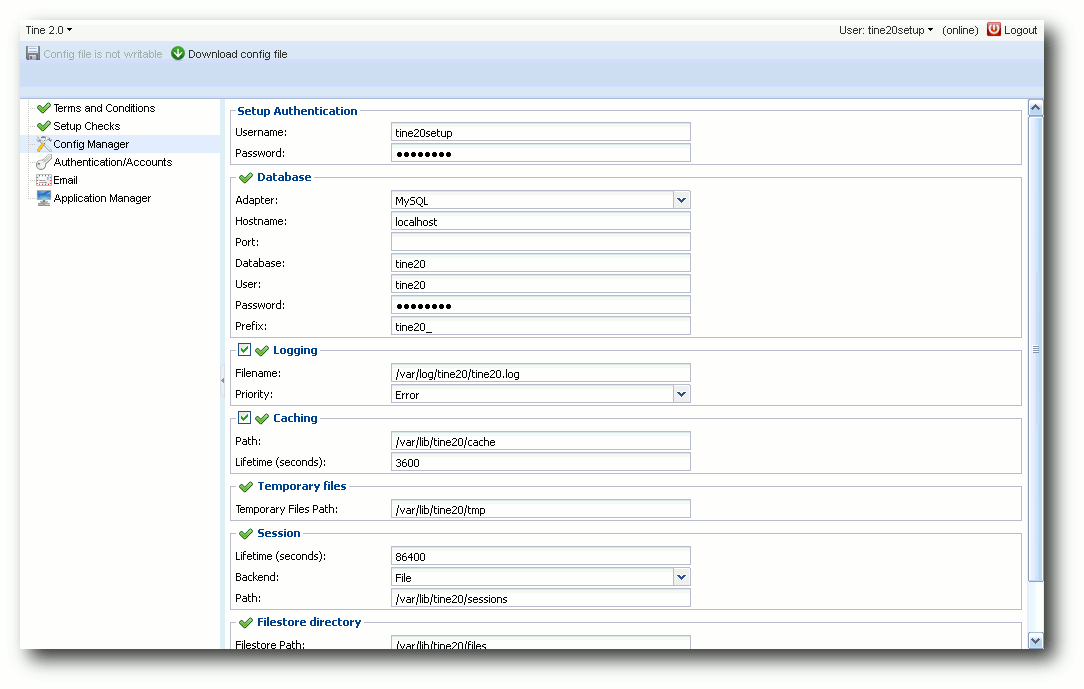

Grundkonfiguration

Tine 2.0 bietet eine Fülle an Funktionen und Möglichkeiten. Im Setup

kann sowohl die Anbindung an einen Mail-Server als auch an Verzeichnisdienste

konfiguriert werden, Pfade und Protokoll-Einstellungen können vorgenommen und

die Anwendungen von Tine 2.0 können installiert oder auch deinstalliert

werden.

Das Tine 2.0-Setup wird in einem Browser über die Adresse

http://www.hostname.tld/tine20/setup.php aufgerufen. Nach erfolgreicher

Anmeldung müssen zunächst die diversen Lizenzverträge und die

Datenschutzvereinbarung angenommen werden, da das Tine 2.0-Gesamtpaket

aus einer Vielzahl an Open-Source-Lizenzen (AGPLv1, AGPLv3, New BSD License,

LGPLv2.1, LGPLv3, Apache License 2.0 und GPLv3) besteht. Danach folgt ein

erster Test der Umgebung.

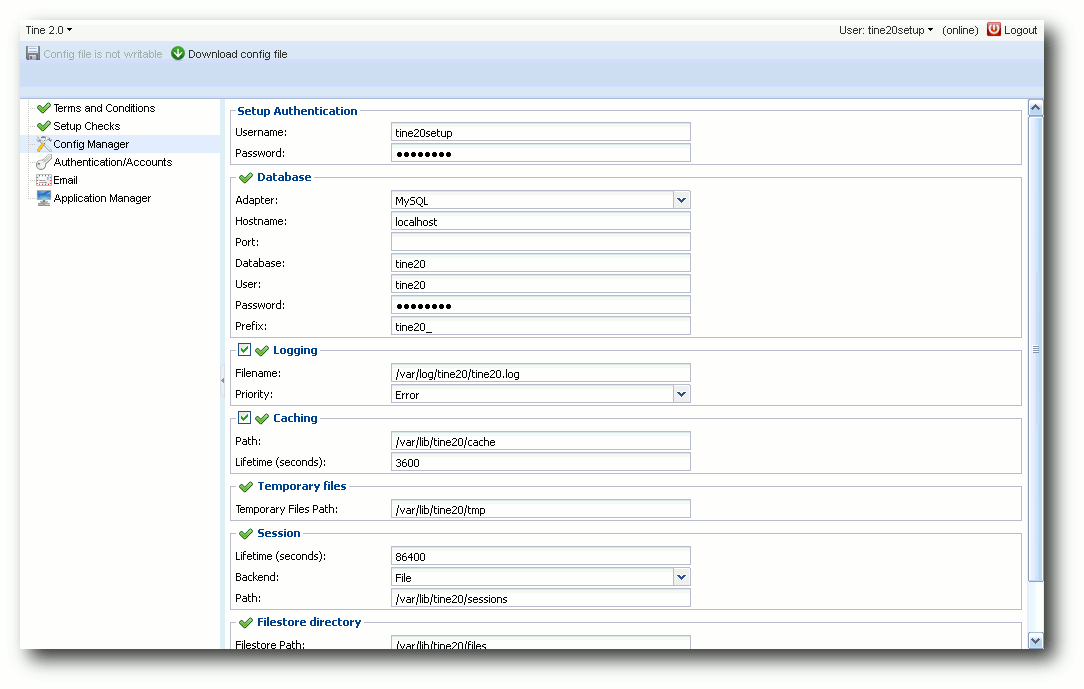

Im Abschnitt „Config Manager“ werden die

Datenbank-Verbindung und verschiedene Verzeichnis-Pfade konfiguriert oder

geändert, jedoch ist bei einer Installation über die Paketquelle an dieser

Stelle in der Regel keine Änderung notwendig.

Tine 2.0-Setup – Config Manager.

Im Abschnitt „Authentifizierung/Benutzerkonten“ muss der initiale

administrative Benutzer mit

zugehörigem Passwort angelegt werden. Erst nachdem

dieser Schritt vollzogen ist, kann die weitere Konfiguration erfolgen. Ferner

kann hier konfiguriert werden, ob Benutzer mit SQL, LDAP oder IMAP

authentifiziert werden.

Im Abschnitt „Email“ wird die Konfiguration für den IMAP- und SMTP-Server

vorgenommen. Hier können sowohl der jeweilige Standard, als auch DBmail, Cyrus,

Dovecot und Postfix konfiguriert werden. Zwar ist für den Betrieb von

Tine 2.0 grundsätzlich kein Mail-Server notwendig, allerdings benötigt

man diesen für die diversen Kalenderalarme, Termineinladungen usw.

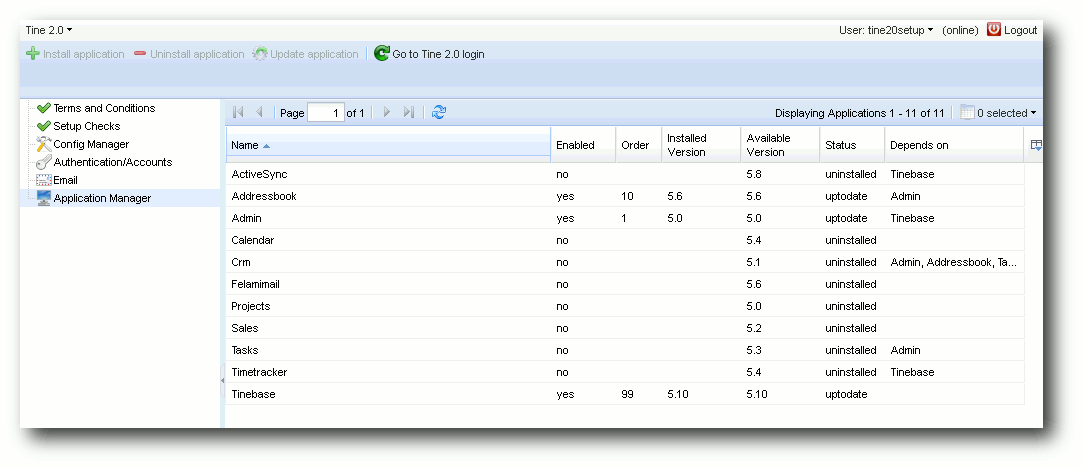

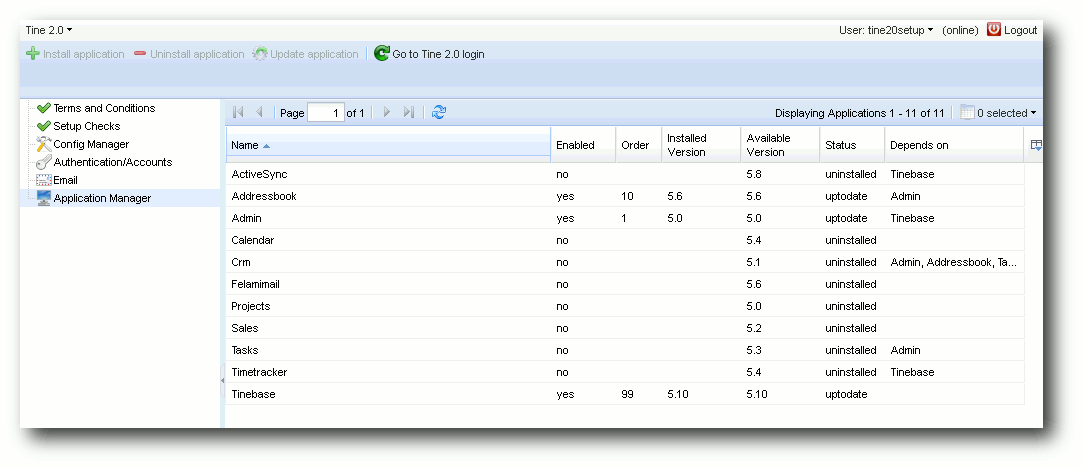

Im Abschnitt „Application Manager“ können die einzelnen Tine

2.0-Anwendungen installiert werden. Direkt nach der Installation ist neben der

„Tinebase“ nur der administrative

Teil und das Adressbuch vorinstalliert.

Tine 2.0-Setup – Application Manager.

Im Grunde kann Tine 2.0 bereits jetzt als Adressbuch genutzt werden. In

der Regel werden mittels einer Groupware Adressbuch, Kalender und E-Mail zur

Verfügung gestellt. Welche Anwendungen man nun innerhalb von Tine 2.0

installiert, ist von den jeweiligen Anforderungen abhängig. Man kann mehrere

Anwendungen auf einmal installieren, indem man die betroffenen Anwendungen

auswählt und auf „Install application“ klickt. Nach einem kurzem Moment stehen

die Anwendungen dann zur Verfügung. Nun kann man sich vom Setup ab- und am

eigentlichen Tine 2.0 anmelden.

Kalenderalarme

Damit Kalenderalarme funktionieren, muss neben der erforderlichen

E-Mail-Konfiguration ein Cronjob angelegt werden. Diesen fügt man durch den

Aufruf von

# crontab -e

mittels folgender Zeile hinzu:

* * * * * php -d include_path=.:/usr/share/tine20:/usr/share/tine20/library:/etc/tine20 /usr/share/tine20/tine20.php --method Tinebase.triggerAsyncEvents

Der Befehl muss bei einer manuellen Installation von Tine 2.0

entsprechend angepasst werden. Durch diesen Cronjob prüft Tine 2.0 jede

Minute, ob Kalenderalarme auszulösen sind. Ist das der Fall, versendet die

Groupware eine E-Mail an die am Termin teilnehmenden Benutzer.

Die erste Anmeldung

Um sich in Tine 2.0 anzumelden, ruft man in einem Browser die Adresse

http://www.hostname.tld/tine20 auf. Je nachdem, wie die

Benutzerauthentifizierung durchgeführt wird, kann man sich ggf. mit einem

bestehenden Benutzer anmelden. Ist keine Authentifizierung mittels LDAP oder

IMAP konfiguriert, wird gegen die Tine 2.0 eigene Benutzerverwaltung,

die innerhalb der MySQL-Datenbank liegt, authentifiziert. Daraus ergibt sich,

dass man sich bei der ersten Anmeldung nur mit dem im Setup definierten,

initialen administrativen Benutzer anmelden kann.

Sobald man angemeldet ist,

kann man weitere Benutzer anlegen. Dazu wählt man links oben den Reiter „Tine

2.0“ aus und klickt dort auf „Admin“. In diesem Bereich können die Benutzer

verwaltet, Berechtigungen vergeben und weitere Konfigurationen vorgenommen

werden. Je nachdem, welche Anwendungen installiert und über das

Berechtigungssystem für die Benutzer zugelassen wurden, steht dem Anwender nach

der Anmeldung der entsprechende Funktionsumfang zur Verfügung.

Nach der ersten

Anmeldung sieht man zunächst noch nicht allzu viel, da die einzelnen

Anwendungen noch nicht direkt angezeigt werden. Um nun eine Anwendung

aufzurufen, muss man links oben auf „Tine 2.0“ klicken und die gewünschte

Anwendung aufrufen. Daraufhin öffnet sich eine neue Registerkarte innerhalb

der Groupware. Die Registerkarten kann man frei anordnen und Tine 2.0 merkt

sich, welche Anwendungen man zuletzt in welcher Reihenfolge geöffnet hatte. Die

Oberfläche wirkt aufgeräumt und die meisten Funktionen sind selbsterklärend.

Von Vorteil ist, dass vom Projekt immer wieder Umfragen vorgenommen werden, bei

denen es um die Benutzbarkeit (Usability) geht. Die Ergebnisse dieser Umfragen

fließen in das Produkt ein, wodurch man deutlich die intuitive Bedienung und

den Arbeitsablauf (Workflow) spürt.

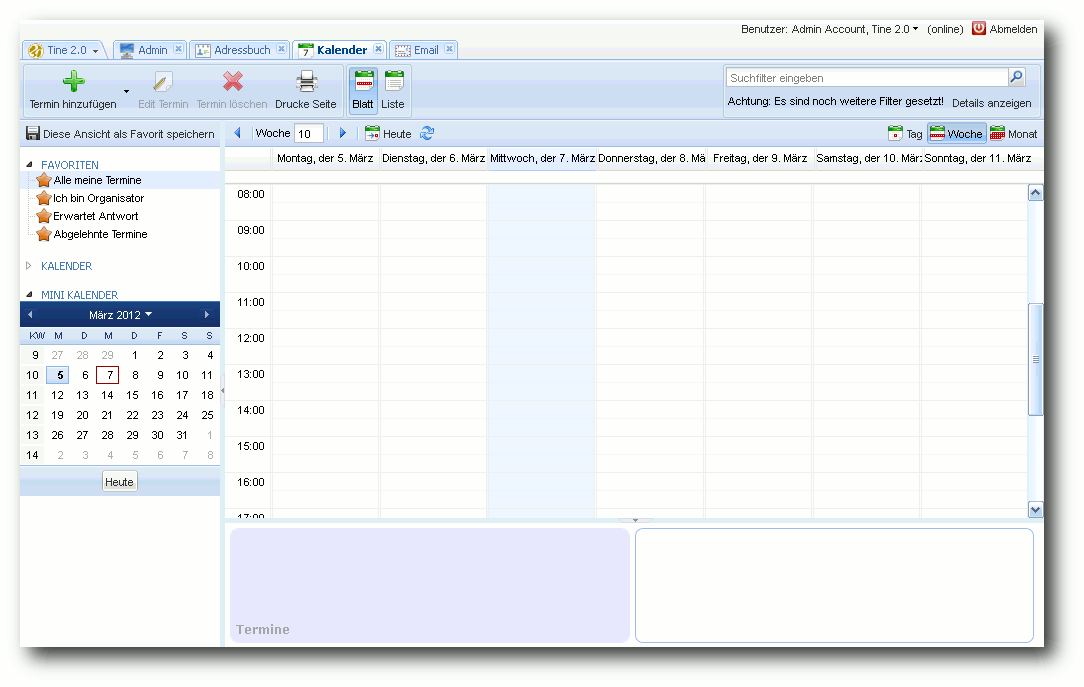

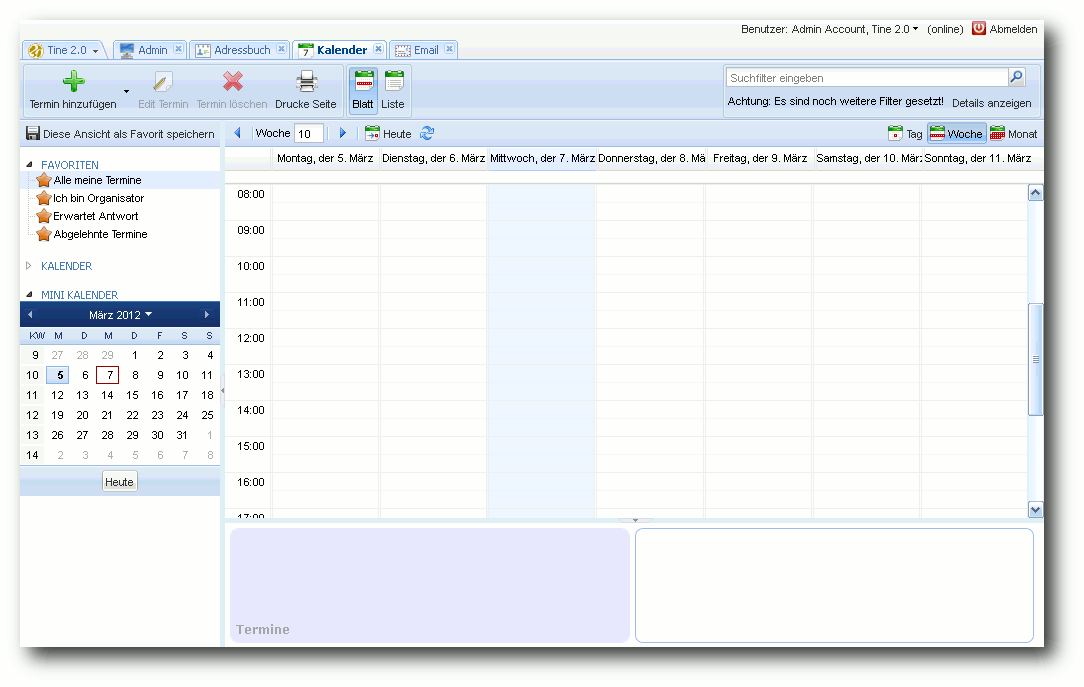

Tine 2.0 – Geöffnete Anwendungen.

Fazit

Tine 2.0 ist eine leicht zu installierende Groupware, die auf moderner

Technik beruht und

sich im Browser nahezu wie eine klassische Anwendung

verhält. Die vielen Möglichkeiten zur Synchronisierung von mobilen Geräten

machen die Software gerade für Unternehmen mit Außendienst-Mitarbeitern

interessant. Im Gegensatz zu manch anderer Open-Source-Lösung steht der volle

Funktionsumfang zur Verfügung, so dass keine zusätzlichen Module oder

Programmteile kostenpflichtig lizenziert werden müssen.

Die stete

Weiterentwicklung und Verbesserung sorgen ihrerseits dafür, dass die Community

weiter wächst. Für Fragen und Hilfe steht neben der kommerziellen Unterstützung

ein Forum zur Verfügung, in dem die Entwickler selbst mitlesen und antworten.

Von großem Vorteil ist auch die Plattformunabhängigkeit der Groupware, denn so

ist man nicht an ein bestimmtes Betriebssystem gebunden. Man kann den bzw. die

zugrunde liegenden

Serversysteme je nach Kundenwunsch oder -projekt auswählen.

Ferner dürfte es im Zuge des Investitionsschutzes für Unternehmen interessant

sein, vorhandene Betriebssystemlizenzen für Tine 2.0 nutzen zu können,

ohne zwingend auf ein System wechseln zu müssen, für das unter Umständen keine

Expertise im Haus vorhanden ist.

Links

[1] http://www.tine20.org/

[2] http://www.asterisk.org/

[3] http://www.sipgate.de

[4] http://www.egroupware.org/

[5] http://www.tine20.com/

[6] http://www.officespot.net/

[7] http://www.metaways.de/

[8] http://de.wikipedia.org/wiki/Rewrite-Engine

[9] http://www.tine20.org/wiki/index.php/Admins/Install_Howto

[10] http://www.andysblog.de/tine-2-0-lighttpd-als-webserver

[11] http://www.tine20.org/wiki/index.php/Admins/Synchronisation

[12] http://www.tine20.org/wiki/index.php/Admins/Thunderbird-Synchronisation

| Autoreninformation |

| Andreas Weber (Webseite)

ist selbständiger IT-Dienstleister und Blogger. Er ist seit über

10 Jahren in der IT tätig und beschäftigt sich täglich mit Themen rund um

Server und Netzwerke.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Dominik Wagenführ

Die Ausgabe von freiesMagazin [1] im Februar

enthielt einen kleinen Test diverser UML-Programme. Dabei wurde aber

das UML- und Mindmap-Programm Astah [2] übersehen,

worauf mich Scott Reece von der entwickelnden Firma Change Vision

per E-Mail aufmerksam machte. In diesem Artikel soll gezeigt werden,

ob die E-Mail-Nachricht eine gute Idee war und ob das Programm mit

anderen mithalten kann.

Einleitung

Astah (auch astah* geschrieben) gibt es bereits seit 1996 auf dem

Markt. Damals hieß es noch JUDE (nicht wie der Religionsangehörige

ausgesprochen, sondern wie der Schauspieler Jude Law), wurde aber

wegen Bedenken von deutschen Nutzern aufgrund der Doppeldeutigkeit

des Namens 2009 in Astah

umbenannt [3].

Astah auf ein UML-Programm zu degradieren wäre ungerecht, da es auch

andere Funktionen wie Mind Maps, Entity-Relationship-Diagramme,

Flowcharts und mehr unterstützt. Diese Funktionen sind aber fast

ausschließlich der kostenpflichtigen Professional

Edition [4] von Astah vorbehalten. Daneben

gibt es noch eine kostenpflichtige UML-Edition, welche vor allem die

UML-Funktionalität mitbringt.

Für den Artikel wurde die kostenlose Community Edition von Astah

getestet, welche alle benötigten UML-Funktionen zur Verfügung stellt

und

sich so mit anderen UML-Programmen messen kann. Mir wurde zwar

angeboten, am „Friends of Astah“-Programm [5]

teilzunehmen, bei dem man eine 1-Jahres-Lizenz für die Professional

Edition bekommt, aber die Funktionen der Community Edition reichen

für den Test aus.

Dennoch ist es schön zu sehen, dass Change Vision den Community-Gedanken

fördert und aktive Blogger, Autoren und Referenten durch so ein

Angebot unterstützen will. Daneben werden auch diverse Open-Source-Projekte

mit Lizenzen gestützt [6].

Insgesamt versucht man aber

natürlich, mit dem Vertrieb von Lizenzen

kommerziell erfolgreich zu sein.

Der Test

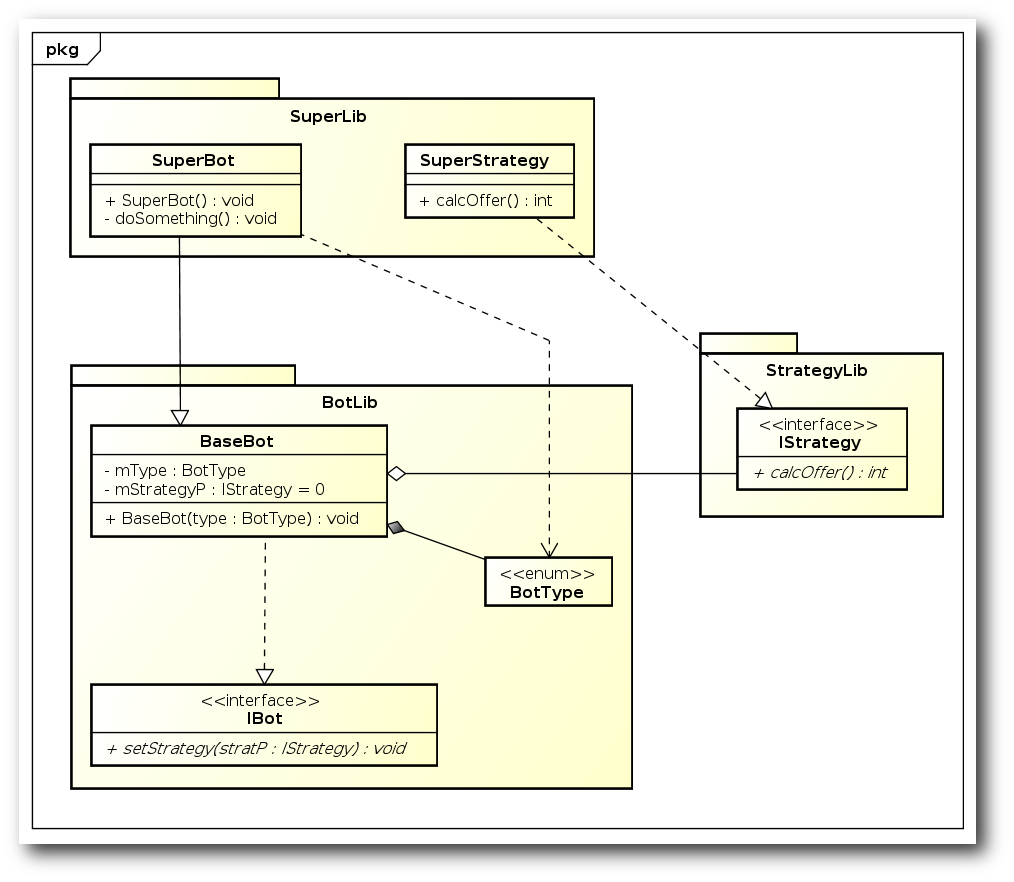

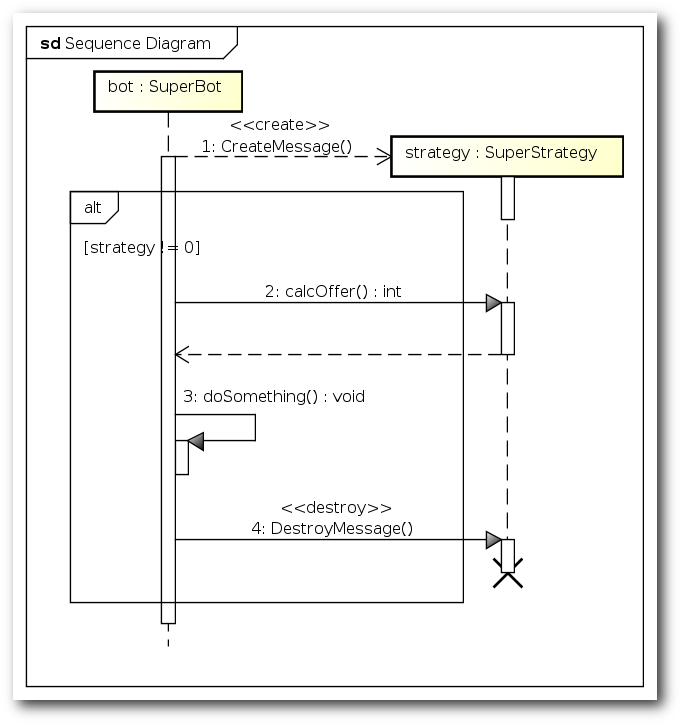

Wie bei den im Februar getesteten Programmen soll ein

simples UML-Klassendiagramm erstellt werden, welches die

gebräuchlichen Elemente wie Klassen, Interfaces, Enums,

Realisierung, Generalisierung, Abhängigkeit, Komposition und

Aggregation beinhalten soll. Daneben wurde aber auch noch ein kurzer

Blick auf Sequenz- und Aktivitätsdiagramme geworfen.

Installation und Start

Auf der Downloadseite für die Community-Edition [7]

gibt es neben den Windows- und Mac-Versionen auch mehrere Pakete

für Linux, darunter die bekannten DEB- und RPM-Pakete, die über

die Paketverwaltung installiert werden können.

Für den Test wurde die Zip-Version ohne Java Runtime Environment

(JRE) und ohne Installer heruntergeladen. Das Zip-Archiv wird einfach

entpackt und danach kann man (nach dem Ausführbarmachen der Startdatei)

Astah aufrufen:

$ unzip astah-community-6_5_1.zip

$ cd astah_community

$ chmod +w astah

$ ./astah

Für die Benutzung muss eine JRE wie OpenJDK installiert sein. Die

Oberfläche ist leider nur in Englisch vorhanden.

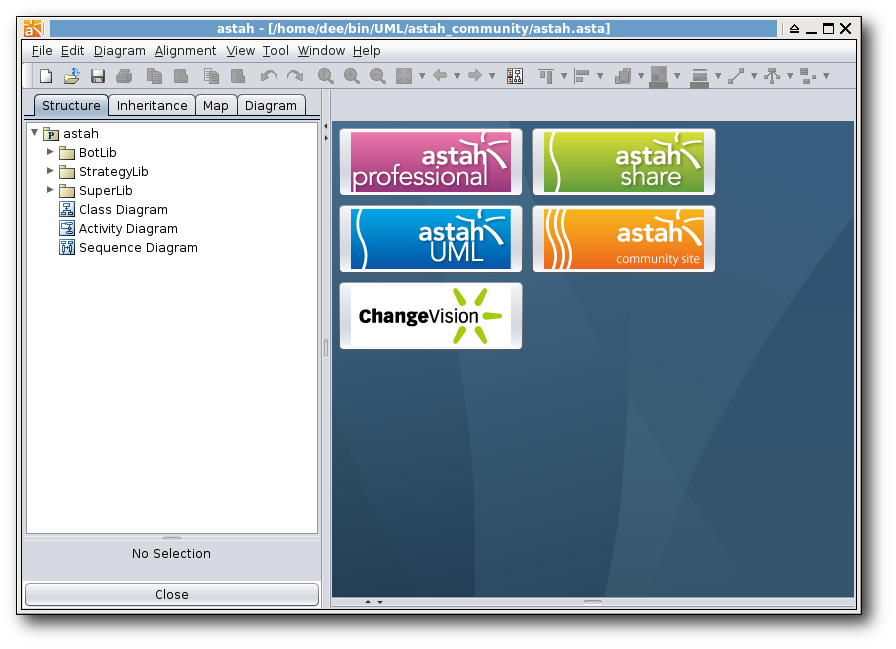

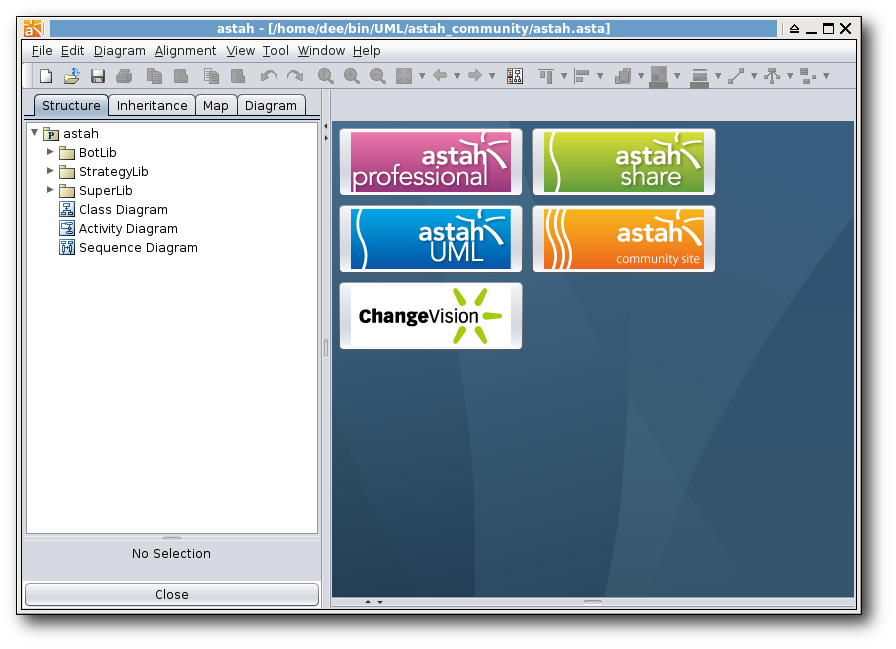

Das Startbild von Astah im Nimbus-Look.

Klassendiagramme

Die Pakete und Klassen lassen sich in Astah sehr intuitiv erstellen.

Entweder man klickt mit der

rechten Maustaste in die Klassenübersicht

und wählt dort „Create Model“ oder man klickt das gewünschte Icon

in der Symbolleiste über dem Diagramm an. Daneben kann man auch

direkt auf eine Klasse im Diagramm klicken und erhält dort zwei

kleine, farbige Symbole, um Methoden (grün) oder Attribute (orange)

hinzuzufügen.

Die Eingabe der Methoden und Namen kann man praktischerweise direkt

in die jeweilige Zeile eintippen, muss sich dabei aber an die

UML-Notation halten. Alternativ kann man in der linken Übersicht

über zahlreiche Reiter die Methoden und Attribute genau spezifizieren.

Schade ist es dabei, dass alle Methoden zwingend einen

Rückgabewert

benötigen, der im Notfall eben void ist. Dies ist etwas verwirrend,

da beispielsweise Konstruktoren gewöhnlich keine Rückgabewerte haben.

Sehr schön sind die Voreinstellungen für Attribute und Operationen.

So sind Attribute per Standard private, Operationen dagegen sind

public, so wie das der Regelfall sein sollte. Bei Interfaces werden

Methoden auch gleich als abstrakt gekennzeichnet.

Enums kann man leider nicht direkt eingeben, dafür kann man aber

jeglichen Stereotyp eingeben und auch Enums darstellen.

Die Verbindungslinien zwischen Elementen kann man gerade, eckig oder

rund darstellen und auch manuell routen, indem man die Linie per

Drag&Drop dahin zieht, wo sie hin soll. Bei der Selektion ist aber

zum Beispiel die Auswahl eines Paketes ungewöhnlich, da man nicht in

das Paket direkt klicken darf, sondern den Paketrand bzw. -kopf

anklicken muss. Hieran gewöhnt man sich aber schnell.

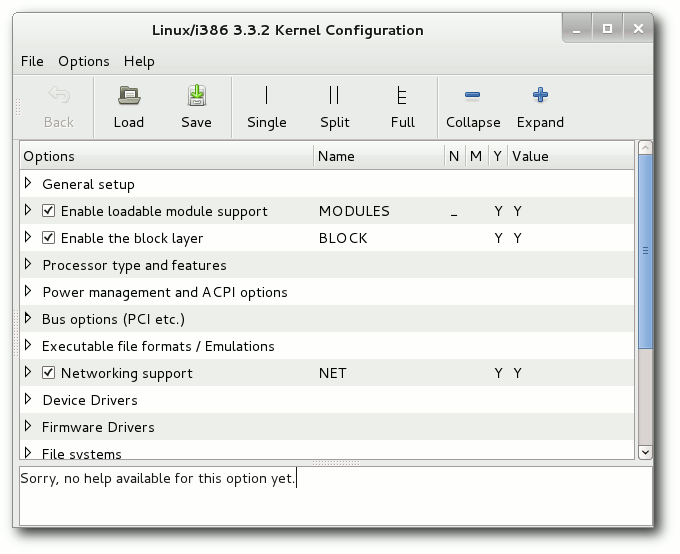

Die Klassendiagramme sind optisch ansprechend.

Die Sichtbarkeit von einzelnen Attributen oder Operationen lässt sich

über die rechte Maustaste auf eine Klasse und der Wahl von

„Extended Visibility“ einstellen. Schade ist, dass es keine direkte

Möglichkeit gibt, Elemente auszublenden.

Positiv hervorzuheben ist das Auto-Resize der Klassen, sodass diese

automatisch immer so viel Raum einnehmen, wie sie echt benötigen.

Bei den Paketen hat man sich diese Funktion leider gespart, sodass man

immer manuell nachbereiten muss, wenn ein Bild wenig Platz einnehmen

soll.

Das Auto-Layout konnte nicht getestet werden, da es in der

Community-Edition nicht zur Verfügung steht.

Insgesamt sind die Diagramme mit den Farbverläufen und ihrer klaren Schrift

schön anzusehen. Der Schatten um alle Elemente ist etwas störend,

kann aber leicht in den Optionen deaktiviert werden.

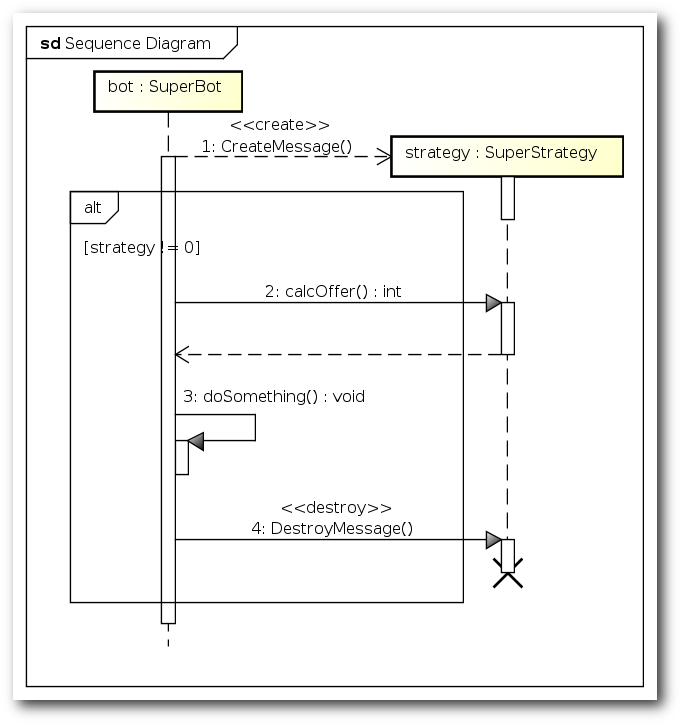

Andere Diagramme

Die anderen Diagramme wie Sequenzdiagramm oder Aktivitätsdiagramm sind

gut nutzbar und bieten viele Optionen. So gibt es bei den

Sequenzdiagrammen alle relevanten Artefakte, die man benötigt.

Auch das Sequenzdiagramm bietet alles,

was man benötigt.

Fazit

Es sei sicherheitshalber vorab gesagt, dass nicht jede Option und

Einstellung von Astah getestet wurde. Im Test wurde nur versucht, ein

paar Diagramme zu zeichnen und zu prüfen,

wie intuitiv und gut sich

das Programm testen lässt.

Dadurch, dass Astah auf Java zurückgreift, ist es zwar etwas langsamer

in der Bedienung, kann dafür aber plattformunabhängig eingesetzt

werden – für die Interoperabilität über mehrere Plattformen hinweg

ein nicht von der Hand zu weisendes Argument.

Eher von Nachteil ist, dass das Programm nur in Englisch bereit

steht. Natürlich haben die meisten Menschen im Informatik-Umfeld damit

keine Probleme, dennoch wäre eine Lokalisierung schön gewesen.

Wichtig für Linux-Nutzer ist, dass Astah nicht frei ist. Die Firma

Change Vision will mit Astah Geld verdienen und stellt die Community

Edition nur kostenlos zur Verfügung. Wer damit ein Problem hat, muss

sich eine der freien Alternativen anschauen, wovon es aber kaum

welche gibt, die vollends überzeugen können.

Ganz bugfrei ist Astah nicht. So wechselte im Test die gesamte

Schriftfarbe im Diagramm plötzlich auf Türkis und es wurde eine

sehr pixelige Schriftart benutzt. Aber nach einem Speichern und

Laden des Programm war der Darstellungsfehler behoben, sodass dies

zu verschmerzen ist.

Das Fazit fällt also überaus positiv aus. Astah ist ein gutes

UML-Programm, was auch in der Community Edition zahlreiche

Funktionen für die Erstellung von Software-Designs bietet. Wer

andere UML-Programme kennt, wird sich in Astah auf alle Fälle

schnell zurechtfinden. Die optisch ansprechende Gestaltung macht es

dabei zu einer echten Alternative zu dem in freiesMagazin 02/2012

empfohlenen Visual Paradigm [1].

Links

[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2012-02

[2] http://astah.net/de

[3] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Astah#History

[4] http://astah.net/editions

[5] http://astah.net/friends-of-astah

[6] http://astah.net/friends-of-astah/friends

[7] http://astah.net/download#community

| Autoreninformation |

| Dominik Wagenführ (Webseite)

ist Software-Entwickler und wirft täglich mit UML-Diagrammen um

sich. |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Jochen Schnelle

Die Qt-Bibliothek [1] gehört zu den bekanntesten

und populärsten, wenn es um die Erstellung von grafischen

Benutzeroberflächen geht. Das vorliegende Buch namens „PyQt und PySide“,

welches Anfang dieses Jahres neu erschienen ist, möchte in die

Nutzung der Bibliothek in Kombination mit Python einführen. Das

verdeutlicht auch der Untertitel des Buchs: „GUI- und

Anwendungsentwicklung mit Python und Qt“.

Umfang

Die Qt-Bibliothek ist sehr leistungsfähig und umfangreich, die im Buch

beschriebenen Python-Module PyQt und PySide unterstützen

nahezu den kompletten Funktionsumfang. Von daher ist es auffällig,

dass das Buch relativ dünn ist, es hat nur etwas mehr als 200 Seiten.

Die offizielle Dokumentation von Qt – ebenso wie die von PyQt/PySide –

ist um ein Vielfaches umfangreicher. Das Anliegen des Buchs ist aber, die Leser

in die Nutzung von Qt aus Python heraus einzuführen, also quasi den

initialen Anstoß zu geben, und kein umfassendes Referenzwerk zu sein.

Dies wird auch explizit in der Einleitung erwähnt.

Da Qt plattformübergreifend eingesetzt werden kann, geht das Buch

auch auf die verschiedenen, gängigen Betriebssysteme ein. Dies sind in

erster Linie Linux und Windows. Wo immer notwendig, wird aber auch MacOS

erwähnt. Des Weiteren werden die beiden gängigen Python-Module zur

Anbindung von Qt, PyQt und PySide, ebenfalls äquivalent behandelt.

Auch hier wird nach Notwendigkeit im Beispielcode immer auf Unterschiede

bei der Nutzung eingegangen.

Inhalt

Insgesamt umfasst das Buch sechs Kapitel. Das Erste, welches mit etwas

mehr als 50 Seiten auch das Umfangreichste ist, bietet eine Einführung

in die Nutzung von PyQt/PySide. Diese beinhaltet unter anderem

gängige grafische Elemente und Dialoge sowie das Konzept von Signalen

und Slots. Im zweiten Kapitel wird auf die Internationalisierung

eigener Programme sowie den Einsatz des Qt-Designers zur Gestaltung von

grafischen Benutzeroberflächen eingegangen. Im folgenden Kapitel

beschreibt der Autor, wie (umfangreichere) eigene Programmprojekte

strukturiert werden können. Auch wird hier die Erstellung von Paketen

für Linux und Installer für Windows beschrieben. Das vierte Kapitel

widmet sich dem Thema Qt-Quick und QML,

welches wohl in Zukunft zunehmend Bedeutung für Qt gewinnen wird.

Mit Hilfe von QML wird hier ein einfacher Feedreader

entwickelt, welcher bei einem Klick auf einen Feedtitel die

entsprechende Seite direkt innerhalb der Qt-Anwendung anzeigt.

Die

letzten beiden Kapitel beschreiben dann noch vier Beispielanwendungen,

bei denen ein einfacher Webbrowser, ein Codeeditor für

Javascript-Code, welcher direkt innerhalb des Editors

ausgeführt werden kann, ein Bildbetrachter und ein

Audioplayer mit Hilfe von PyQt/PySide realisiert werden.

Dabei wird für die Erstellung der Oberfläche an den meisten Stellen

auch wieder auf QML zurück gegriffen.

Darstellung

In allen Kapiteln findet man viele Codebeispiele zu den behandelten

Themen. Hier fällt positiv auf, dass alle Beispiele komplett und

lauffähig sind, es gibt keine Codefragmente oder ähnliches. Leider

schweigt sich das Buch darüber aus, ob man die Beispiele auch im

Internet herunterladen kann.

Weiterhin enthält das Buch relativ viele

Bilder von den grafischen Oberflächen und Programmen, welche im Rahmen

des Buchs entwickelt werden. Diese sind zwar durchgehend in Graustufen

gedruckt, nichtsdestotrotz aber gut lesbar und aussagekräftig.

Die weiter oben erwähnten Beispielanwendungen bieten alle einen guten

Einblick in die Möglichkeiten von Qt für ein paar gängige

Einsatzgebiete von (Heim-)Computern wie dem Surfen im Internet oder

dem Betrachten von Bildern. Alle Programme sind ohne weiteres

einsatzfähig, nur ist der Funktionsumfang natürlich entsprechend

gering. Nichtsdestotrotz bieten sie eine solide Codebasis für

eigene Weiterentwicklungen und Erweiterungen. Lediglich der

Audioplayer fällt gegenüber den anderen Anwendungen etwas ab, weil

er nur mit WAV-Dateien umgehen kann. Dies ist aber wenig dem Autor

anzulasten als vielmehr der Qt-Bibliothek. WAV-Dateien sind im

Moment nämlich die einzigen, die über alle Plattformen hinweg von Qt

unterstützt werden.

Schon erstellter Code wird im Laufe des Buchs, wo passend, auch immer

wieder aufgegriffen und verfeinert oder alternativ implementiert,

wodurch das Buch einen guten Zusammenhalt und eine Art „roten Faden“

erhält.

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, soll das Buch als Einführung in

das Thema Qt mit Python dienen. Entsprechend findet man an vielen

Stellen weiterführende Links, mit denen das gerade Gezeigte vertieft

werden kann. Die Links sind dabei durchgehend als Fußnoten ausgeführt, was

dem Lesefluss zugute kommt.

Apropos Lesefluss: Der Schreibstil des Autors lässt sich als

„unspektakulär“ beschreiben. Sprich: Sachlich, gut und flüssig

zu lesen, ohne negative (oder positive) Auffälligkeiten. Somit liegt

der Fokus auch durchweg auf dem Inhalt.

Fazit

„PyQt und PySide – GUI- und Anwendungsentwicklung mit Python und

Qt“ bietet eine gute Einführung in das Thema. Neues oder Highlights

bietet das Buch zwar nicht – äquivalente Informationen sind wohl auch

im Internet zu finden. Allerdings dann sicherlich nicht so kompakt und

in sich schlüssig zusammengefasst. Wer sich mit der Nutzung von Qt aus

Python heraus beschäftigen möchte, findet in dem Buch eine solide

Grundlage für den Einstieg in das Thema.

| Buchinformationen |

| Titel | PyQt und PySide – GUI- und Anwendungsentwicklung mit Python und Qt |

| Autor | Peter Bouda |

| Verlag | Open Source Press, 2012 |

| Umfang | 224 Seiten |

| ISBN | 978-3941841505 |

| Preis | 29,99 €

|

Links

[1] http://qt.nokia.com/

| Autoreninformation |

| Jochen Schnelle (Webseite)

programmiert gerne in Python und nutzt zur Erstellung von grafischen

Oberflächen die Qt-Bibliothek über PySide.

|

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Dominik Wagenführ

Das Buch „C++11 programmieren“ von Torsten T. Will wirbt mit dem

Untertitel „60 Techniken für guten C++11-Code“. Die Rezension soll

zeigen, ob das stimmt.

Redaktioneller Hinweis: Wir danken dem Verlag Galileo Computing für die

Bereitstellung des Rezensionsexemplars.

Hintergrund

Der neueste C++-Standard sollte eigentlich im letzten Jahrzehnt

veröffentlicht werden, nachdem die letzte Standardisierung 2003

stattfand. Der Prozess zog sich aber hin, sodass aus dem angedachten

C++0x irgendwann ein C++11 wurde. Im Oktober 2011 wurde der Standard

dann offiziell verabschiedet [1].

Das Buch „C++11 programmieren“ liefert einen Überblick über einen

Teil der Neuerungen von C++11 und richtet sich damit vorrangig an

erfahrene C++-Programmierer, die auf dem neuesten Stand der Technik

gehalten werden wollen. Auch wenn das Buch keine vollständige Liste

der Neuerungen beinhaltet, kann es sicherlich auch als

Nachschlagewerk benutzt werden. Für den Einstieg in die

C++-Programmierung ist es aber gänzlich ungeeignet.

Aufbau

Wer sich das Inhaltsverzeichnis anschaut, dem fällt auf, dass der

erste Teil erst bei Seite 27 beginnt. Was treibt der Autor die

26 Seiten davor? Etwas, was man sich von mehr technischen Büchern

wünschen würde: ein Vorwort, in dem die Zielgruppe klar definiert

wird, sowie ein Beispielkapitel, in dem der Aufbau und die Syntax

der späteren echten Kapitel erklärt wird (S. 17 ff.). So hat man

keine Probleme, den Text und die Auszeichnungen zu verstehen.

Der Aufbau eines Kapitels beginnt mit einer kurzen Einleitung, in

der man auch mithilfe von kurzen Codebeispielen das neue Thema klar

und verständlich erläutert bekommt. Danach folgt ein Abschnitt mit

detaillierten Hintergründen, die sehr genau auf die Beispiele

eingehen und alles erklären. Am Ende des Kapitels steht ein Mantra,

welches noch einmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfasst, was

die Essenz des Kapitels ist.

Thematisch gliedert sich das Buch in fünf Teile. Der erste Teil

soll dabei an C++03 erinnern (also den C++Standard aus 2003), damit

man die Neuerungen von C++11, die in anderen Teilen beschrieben werden,

besser versteht. Prinzipiell wäre das eine gute Idee, wenn der Autor

dies konsequent eingehalten hätte. So vermischen sich in diesem Teil

C++03- und C++11-Syntax, was das Verständnis der Beispiele nicht

erleichtert. Ständig fragt man sich: ‚Hm, das kannte ich ja gar nicht.

Ist das schon C++11 oder kenne ich nur den C++03-Standard nicht gut

genug?‘

Was vielleicht auch nicht so praktisch, aber teilweise verständlich

ist: So gut wie nichts wird mit Klassen definiert, sondern es werden

nur Strukturen genutzt. Der Autor weist aber am Anfang darauf hin,

dass dies für eine echte Programmierung sehr schlechter Stil wäre